こんにちは。通信教育です。

すっかり秋めいてきました。体調に気をつけて、しっかり時間を確保し制作してくださいね。作品お待ちしております。

新2学期生募集中です。新学期生には、初回課題発送時に各種冊子資料をお送りしています。

デッサンの基礎、着彩/平面構成の基礎から、受験生用のデッサン、油絵、平面構成、立体構成などについてそれぞれ詳しく解説してある内容になっています。

作品に添付される添削とともに、冊子や資料も何度か見直してもその時々に感じることが変わってくるかもしれませんね。

こんにちは。通信教育です。

すっかり秋めいてきました。体調に気をつけて、しっかり時間を確保し制作してくださいね。作品お待ちしております。

新2学期生募集中です。新学期生には、初回課題発送時に各種冊子資料をお送りしています。

デッサンの基礎、着彩/平面構成の基礎から、受験生用のデッサン、油絵、平面構成、立体構成などについてそれぞれ詳しく解説してある内容になっています。

作品に添付される添削とともに、冊子や資料も何度か見直してもその時々に感じることが変わってくるかもしれませんね。

こんにちは、実技総合部です。

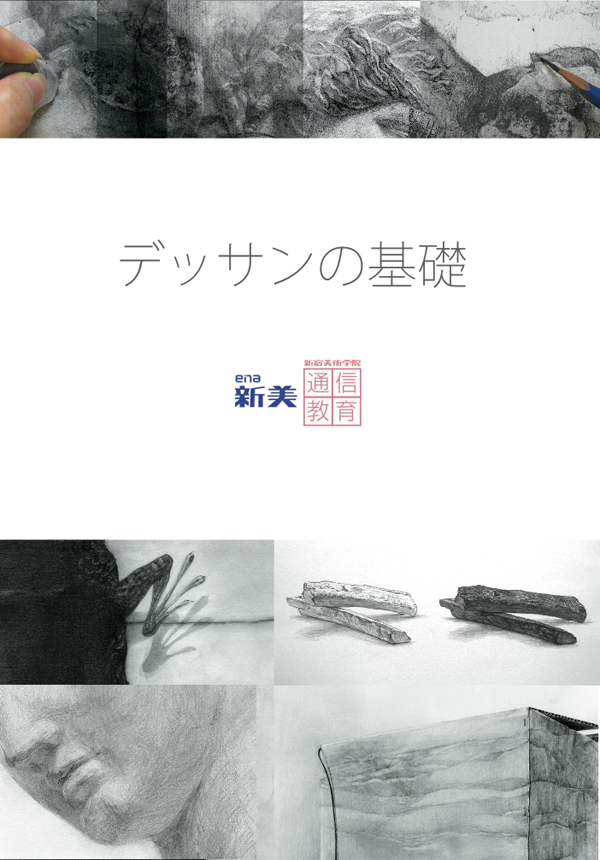

昨日、ご存知のとおり全国石膏デッサンコンクールを開催しました!!

全ての枠を超えて、一番を決める無差別級石膏デッサンコンクールです。

石膏デッサンが芸大入試に関わる日本画、彫刻、デザイン、工芸のみならず、

油絵科の参加も多数お集まりいただきました。

参加していただいた受講生のみなさん!お疲れ様でした!!

もちろん個々の成績も気になるところですが、自分の科の意地にかけても

頂点を取りたいところです。昨年のトップは、工芸科でした。

今年は、各科のトップも決め、各科の賞が与えられました。

そして、全科の最優秀賞、優秀賞、準優秀賞と・・・。

各科講評も、熱が入ります!

各科講評も、熱が入ります!

今年の優秀賞、準優秀賞は、ともにデザイン科でした。おめでとう!

惜しくも4番だったのは、日本画です。がんばったね!

さて、参加されたかたはお分かりだと思いますが

今年のトップは????????

こんにちは。油絵科の関口です。

9月に入り、虫の鳴き声もすっかり秋バージョンに変わりましたね。毎年9月になると一斉に彼岸花が咲きますが、まるで暦を見ているのではないか?と思うほどの正確さで、オレンジ色の綺麗な花を咲かせます。季節は確実に秋に向かっているんだな…と思わせるエピソードです。さて今回は絵とはあまり関係のないお話。昆虫の事なので、苦手な人はどうかご注意下さい。

先日用事があって、たまたま上野に行っていたのですが、そこで目に止まったのが俳優の香川照之さんのポスター。Eテレでやっている「昆虫すごいぜ」という番組で、カマキリ先生をやっているのを見て、大ファンになりました。

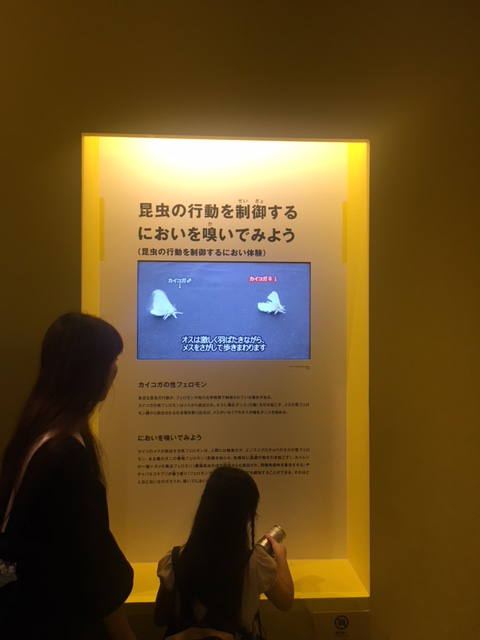

気付けば、吸い寄せられるように科学博物館へと向かっていました。展示の名前はズバリ「特別展・昆虫」というもの。夏休みに合わせての子供向けの展示なのでしょうが、自然科学好きで昆虫好きな自分には、非常に楽しむことができました。

展示内容は、大きな模型から、莫大な昆虫標本、CG、映像、昆虫トリビア、体感型の展示まで多岐にわたり、色々と楽しめるように工夫されています。

蚊より小さな蛾。近寄ってみると虫ピンの先に本当に小さな蛾がいます。こんなに小さくても、もちろん成虫です。

カタゾウムシは何と車にひかれても大丈夫なんだとか…上にはプラチナコガネというメタリックなコガネムシの標本がありました。うーん、昆虫とは思えないような質感です。

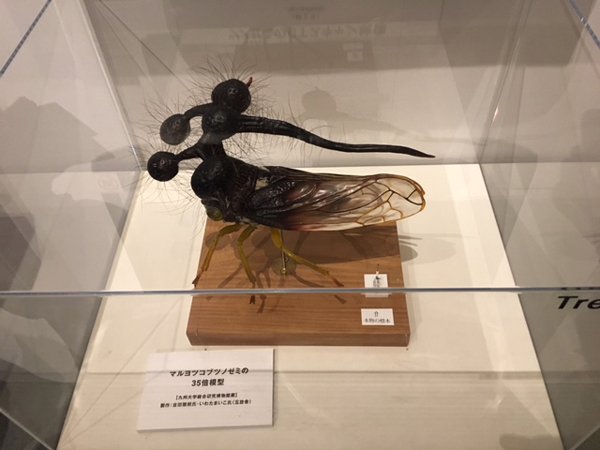

ツノゼミの拡大模型を見ると、こんなヘンテコな形をしています。きっと生きていく上で重要な意味があるのでしょうが、こんなのが頭の上に付いていたら色々と邪魔になりそうだな…とか思ってしまいました。このセンサーで何を感じているんでしょうね?非常に興味をそそります。

平日にもかかわらず、結構な人混み。思いのほか人気があったのにはビックリです。

昆虫のフェロモンを体感するコーナー。親子連れのお客さんも多く、この女の子もビビりながら匂いを嗅いでいました。僕も匂いを嗅いでみましたが、エゾスジグロチョウの匂いを嗅いだ時「子供の頃にこの匂いを嗅いだ事がある!」と懐かしさを感じました。数十年ぶりに嗅いでも匂いは記憶に残っているものですね。ちなみにこのフェロモンは、レモングラスそっくりの香りがします(笑)。確かモンシロチョウもこんな匂いだった気がします。懐かしい。

今では発売中止になっているようですが、ジャポニカ学習帳の昆虫バージョン。最近の子供には人気がないのでしょうね。

さすが国立の博物館。おびただしい数の昆虫標本です。苦手な人はこんなのを見ただけで卒倒してしまいそうです。

昆虫だけでなく、虫と言われる全般が苦手な人も多いと思います。確かに「気持ち悪い」と言われるのも分かりますが、改めてその生態を観察すると、色々と感心させられる事が多いのです。興味のある人は是非訪れてみて下さい。ではでは。

こんにちは、全科総合部です。

今年の夏の実技は、充実したかと思います。

さて2学期が始まるまで、もう少し時間があります。

疲れを癒すのもよし、宿題をするのもよし。

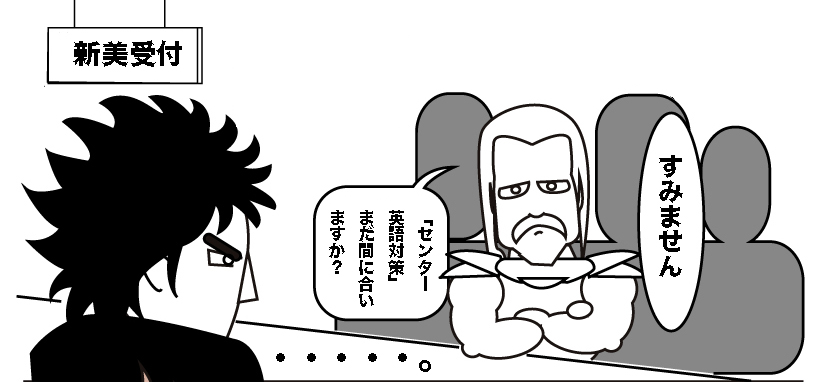

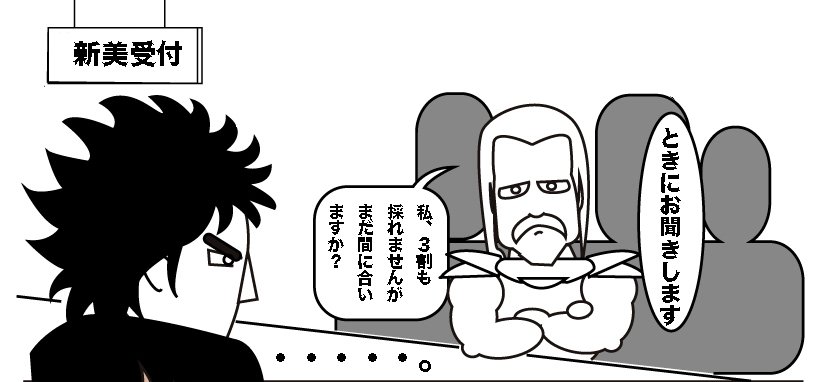

しかし、刻々と近づくセンター試験。

落ち着きませんよね。

新美では、8月29日(水)に「今から始める!センター英語対策講座」を

開きます。

明日ですが・・・

_まだ間に合います!

_まだ間に合います!

センター試験の英語の過去問題を解いた事、ありますか?

センターの英語は問題数が多く、全部解く時間がなかなかありません。

最後までいかない可能性もしばしば・・・。

これからセンターの勉強を始める人、不安ですよね。

こちらの講座では、今からでも間に合うよう無駄のない勉強法を教えてくれます。美大では実技に比重がかかるけど、学科もおろそかにはできません。

合理的に学びたいものですね。そんなあなたにおススメです。

学ぶ方法もわからないあなた!そんな方にもおススメです。

申し込みは、新美のホームページのこちらから!!

http://www.art-shinbi.com/event/2018/natsutoku/

ケンシロウ「リハクよ、おまえはまだ間に合う!」(講座を受けてね?)

こんにちは。油絵科の関口です。

とうとう夏期講習会が終わりましたね。怒涛のごとく色んな課題が押し寄せてきて、あっと言う間に過ぎ去ってしまった…という人も多いのではないでしょうか?中々うまくいかなかった…という人もいるとは思いますが、この講習会で勉強したことは、後で必ず効いてくると思いますよ。

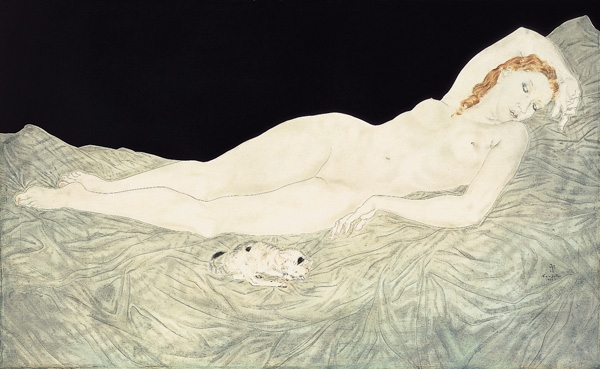

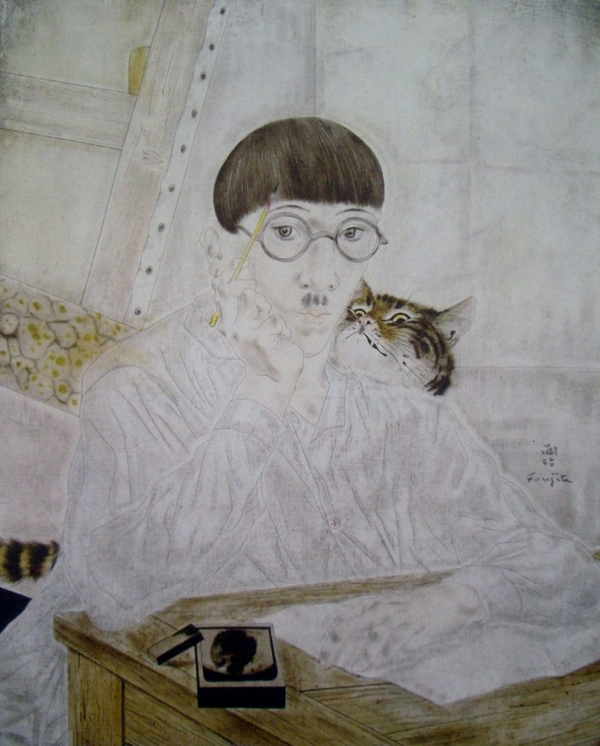

さて前回に引き続き、藤田嗣治について書こうと思います。今回は線描編です。

まず本物を見て思ったのは、この線は「油絵具では引けない」ということです。油絵具は粘度が高いため、筆からスルッと絵の具が降りてくれません。それならテレピンで薄めれば…と思うかもしれませんが、そうすると線が滲んでしまう可能性が高いのです。

そこで登場するのが墨汁の存在。よく作品にも登場しますが、彼は墨を硯で摺って描いているようです。この墨という素材は、非常に粒子が細かく、水の中に細かく分散しているので、筆を伝ってスルスルと線が引けるという仕組みです。

あと、線を引く上で大切なものとして絶対に欠かせないのは、やはり「筆」ですね。藤田は猫を飼っていたので、猫のヒゲを集めて筆を作っていた…とかいう伝説が残っていますが、どうやら筆は日本のものを取り寄せていたようです。

今でもそのお店は九段下にあるようです。平安堂という書道の筆を扱っているお店だそうです。

ウインドウに飾ってあるデカイ筆、ちょっと使ってみたいな…。片手では持てないかも。

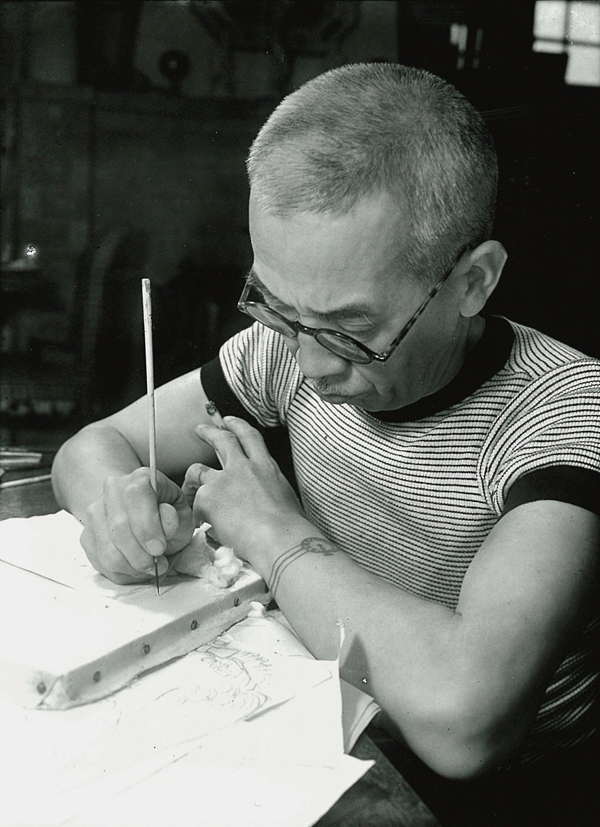

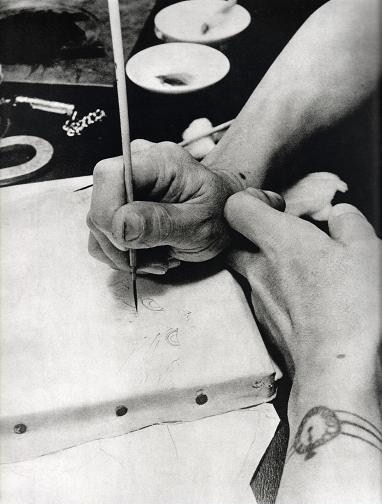

ところでこの写真で見る限り、藤田はかなり長い面相筆を使っていますよね。2.5cm位はありそうです。この面相筆というのは、本来は「面」つまり顔を描くための筆なんです。本来の目的を考えると、ここまでの長さは必要ありませんが、藤田はかなり長い線を引くので、それなりの毛の長さが必要だったと考えられます。今現在手に入る筆で、こんなに長いのはほとんど無いと思います。特注品だったのか、当時はこういう筆を作っていたのかは分かりませんが、この筆は藤田の絵には無くてはならない存在だったと思います。毛はコシのあるイタチでしょうかね?長いから複数の動物の混毛かもしれません。

ではこの筆さえあれば藤田の様な線が引けるのか?と言えば、そうは簡単にいきません。時々生徒から「ペンで引いた様な線が引きたい」と言われることがあるのですが、それを実現するにはちょっと技術が要りますね。

抑揚のない硬質な線というのは、昔から日本にも存在します。それは鉄線描(てっせんびょう)と言われるものです。線を引くスピードを一定にして、太さもほとんど変わらぬ様に引かなくてはいけません。

この紫式部絵巻に出てくる線描は「鉄線描」と言っても良いと思います。他にも仏画などにもよく見られます。

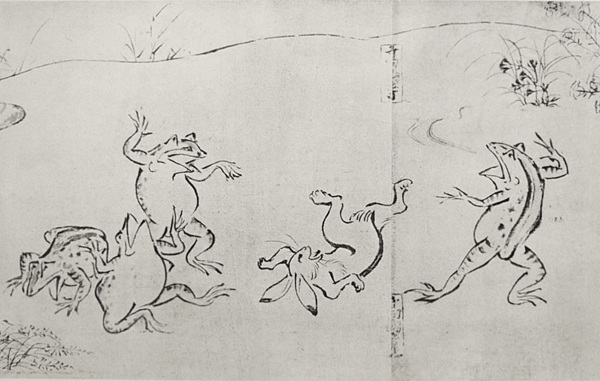

反対に鳥獣戯画の線描には抑揚がありますよね。墨を使って線を引いたら、大抵はこういう抑揚が出来ると思って下さい。ただこの抑揚のコントロール、というのは非常?に難しいんですけどね…。

さて、藤田の制作している写真を見ると、筆を立てているのが分かりますよね。実はこの持ち方が大切で、指先を動かさない様にして筆を固定し、肘と肩を使って線を引いている、と考えられます。恐らく手の付け根にある豆状骨という部分を画面に滑らせながら線を引いているのではないでしょうか?実際その辺を意識して描くと、かなり藤田の線に近づけますよ。

あと、これは僕の個人的な見解ですが、藤田が全ての作品を面相筆で絵を描いていた…とは思っていません。恐らく大々的にペンを使って描いていた作品もあるのではないか?と。根拠は色々とありますが、今回の展示をジックリと観察した結果、そう思いました。僕が確信を持てたのは数枚ですが。

このブログを読んだ後、展覧会を見てペンの痕跡を見つけたられた人は、是非声をかけて下さい。ではでは。