こんにちは、映像科講師の森田です。入試直前講習もいよいよ架橋ですね。まだ試験がある人は最後まで気を抜かず、体調に気をつけてがんばってください。

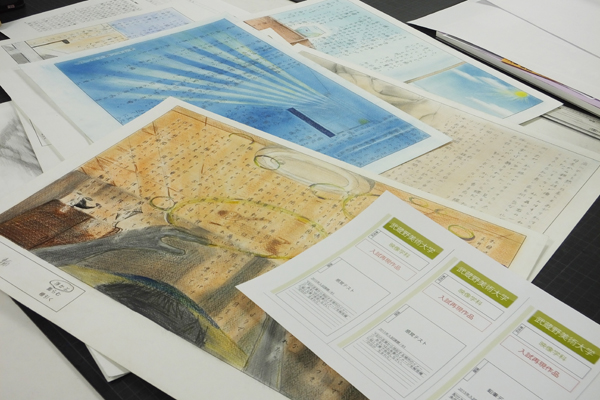

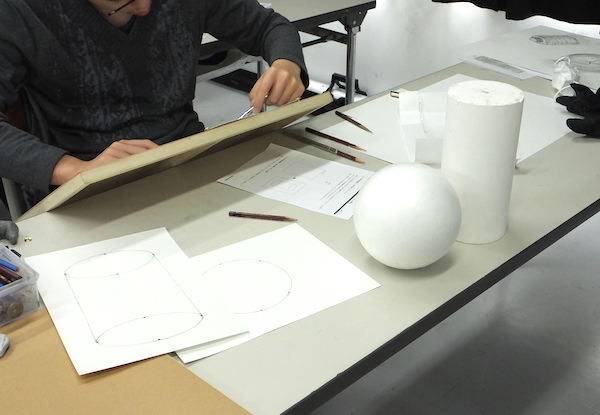

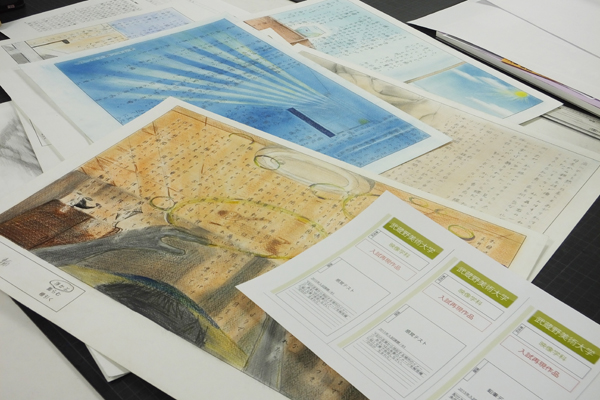

さて映像科でも現在、11日(水)からはじまる「私立美大合格者作品展示」に向けて、入試の再現作品の制作をしています。武蔵美の感覚テスト、鉛筆デッサン、小論文、東京造形大の構想表現や日芸映画学科の面接レポートなど、徐々に集まってきています。映像科の作品はやはり文章がベースなので、ぜひ展示会場でゆっくり見て(読んで)くださいね。

(※写真は再現ではなく合格者の授業内での作品です)

またこの時期に再現作品を見せてもらいながら「試験本番、どうだった?」という話を聞いたり、入試の一年間の(知られざる)エピソードを聞いたりすることは、何と言うか講師としてもとても勉強になります。映像科の実技の制作は「ストーリーテリング」がその中心にありますが、作品だけでなくひとりひとりが既にドラマを持っているのだなぁとしみじみ思ってしまいます。ちなみに展示会場には「合格者体験記」も置かれていますので、そちらも併せて読んでみてください。

*

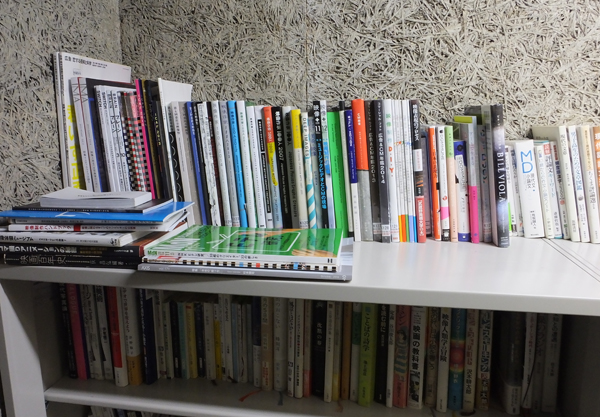

さて、そんな中でも4月からの新学期に向けた準備を少しずつ始めなくては、ということで年度末の片付け(いわゆる大掃除)をしています。7Fの「映像科資料室」には、受験の参考作品だけではなく、写真集や展覧会の図録、DVD、映像関係の書籍や雑誌、そしてももちろん大学の出版物などがかなり大量にあるのですが…。

(全体はお見せできる状態ではないので一部分だけ)

来年度はもう少し見やすくしてもっと気軽に活用してもらえるようにと思っています。また、映像科の教室では「(小論文や学科の対策として)どんな本を読んだらいいんですか?」という質問をされることがよくあります。そんなこともあり、映像関係の資料だけでなく、小論文や学科の現代文の対策になるような評論文の資料を強化したいなとも考えています。こちらの新美ニュースでも紹介していきたいと思ってますのでお楽しみに!

(この扉が目印です)