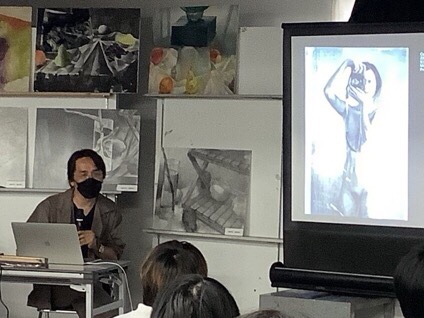

新美の指導を遠隔地の方にも!

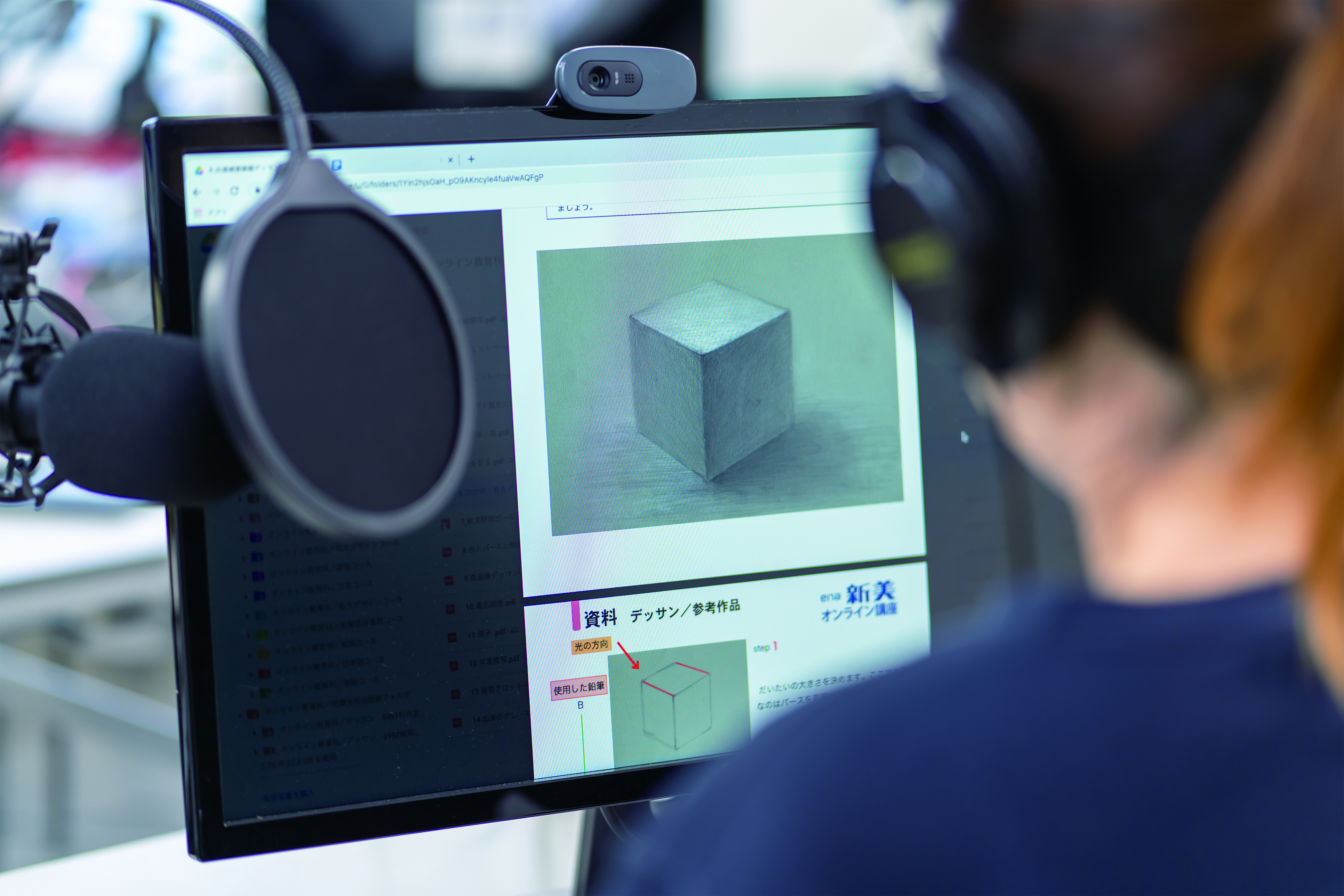

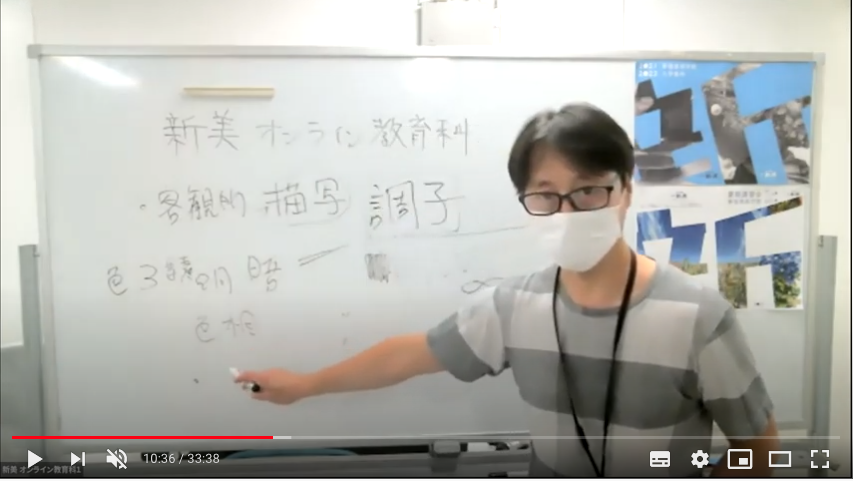

オンライン教育科は、時間的・地理的な理由で各校舎に継続的に通学できない方のためのコースです。Webミーティングツールを利用したオンライン上でのリアルタイム講評、録画による動画講評、豊富な参考資料によって、遠隔地の方の芸大・美大受験をサポートします。

2学期は9月、10月、11月、12月タームです。

継続してお申し込みの方は、9月に課題送信いたします。

新規お申し込みの方は、随時オンラインにてオリエンテーションを行い、

インターネット接続や、制作環境、志望校などを面談で確認し、カリキュラムを確認します。

初回講評日もこちらのオリエンテーションで決定します。

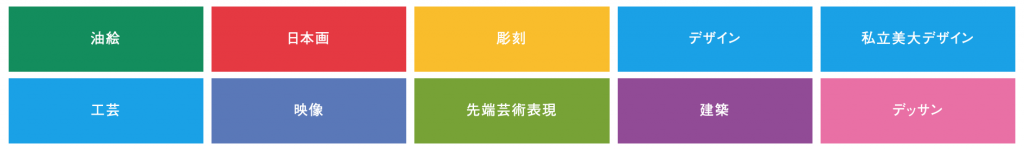

油絵、日本画、彫刻、デザイン、私立美大デザイン、工芸、映像、先端芸術表現、建築、デッサンの10講座を開講しています。

課題数は自らの生活のスタイルや、受講生の進度に応じて、

高3・既卒生は【5課題コース】と【3課題コース】から選択になります。

高1・2生は原則【3課題コース】です。

※Google アカウントの取得の上、申込フォームにご記入ください。

では、体調に気をつけながら制作時間を確保し続けていきましょう。