デザイン科総合コースの滝口です。

何と先月は勘違いで更新し忘れてしまったので、約2ヶ月ぶりになってしまいます。

もう大分寒くなって来てるし、いよいよ試験も近づいて来てるかなと感じる頃になりました。

新美の2学期も12月7日までなので、後3週間位ですね。

今回は、新美では今年公開コンクールでも初の形体模試も取り入れて、大きく形体構成に力を入れていますが、実際の芸大の試験結果でも、今年の新美からの芸大合格者は形体構成の評価が全員A評価を得ています。

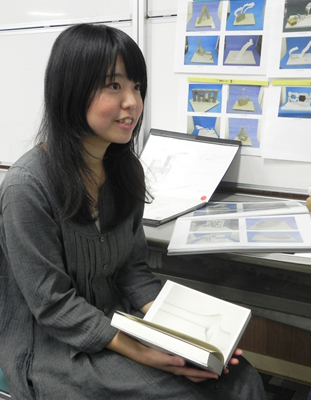

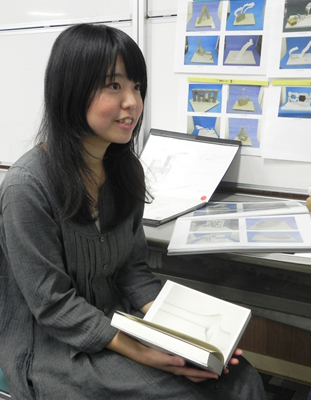

その中で、今年の芸大の説明会のしおりにも掲載された作品の制作者である倉持叡子さんに、形体構成について色々と話を伺ってみました。

倉持さんは、芸大に2浪で合格。現役時代は外部の予備校で、1浪目から新美に来ていました。

●倉持叡子さん

Q:僕は1浪の頃から倉持さんを見ていて、決して形体構成が最初から得意だという印象を受けませんでした。どちらかと言うと、とても発想に癖が強く、完成度は常に上げられるけど形体の魅力としてはその説明で終ってしまう事が多かったと思いますが、当時はどう思っていましたか?

倉持(以下K):1浪の頃は、現役の頃初めて教わっていた指導の内容がどうしても強く、形体の魅力というよりも発想の説明を完成度を上げて見せるという事が大きかったので、形体の魅力と言われても困る事が多かったです。

Q:それをどうやって克服しましたか?きっかけとかってあったんでしょうか?

K:何度も先生と相談して、自分にとって得意としていた細かいパーツの作りや技法などは、先生も伸ばして行って良いと言ってくれたので、基本となる形体を魅力的にしていく事を気をつけるようになりました。

Q:一言に魅力的な形体と言っても、なかなか難しいと思いますが、何か刺激になるような作品や勉強方法ってあったんですか?

K:以前の予備校では、参考となる作品は上位に上がる作品しか見る事が出来なかったんです。だからそれを必死になって真似ようとして、結局みんな似てしまう。新美だと他の人の作品もとてもバリエーションが多くて、それぞれの人が自分の作品を極めようとしているので、真似しようとしてもなかなか出来ないので、自分にとって何が必要なのかと優秀作品ファイルや、ちょっと耳にした参考になりそうな書籍を見つけて独自に研究していました。特に刺激的だったのは、合格者作品ファイルにあった誰も作らなそうなアプローチの作品でした。

●ホースと落花生をモチーフに

Q:新美で受けていた指導って、どういった印象だったんでしょうか?

K:先ほど言った、先生と何度も自分の作品の傾向について話を聞けたのが良かったです。三上先生(新美の形体構成専門の先生)が、分かりやすくそれぞれの人の進むべき傾向やポイントを教えてくれて、でも自分からも真逆な作品を作りたいと言ってもやらせてくれて、それで成功や失敗を繰り返しながら自分でも判断出来たので、本当に良かったです。

Q:入試直前の頃の立体作品は、本当に誰も作り出せないような技術と見せ方で、僕らも常に驚かされましたが、実際の試験や入試直前はどういった心境でしたか?

K:試験前でも精神的にはギリギリでした。自分の作り出して行く作品が、常に出来るのかもしくは壊れてしまうんではないかという不安があったからです。でも、それをしっかりと試験で出さなくてはいけない、アピールしていかなくてはいけないと思っていました。

Q:芸大のしおりで掲載されている作品の写真は、壊れていましたね(笑)

K:本当ですね(笑)審査の時は付いていたんですかね?

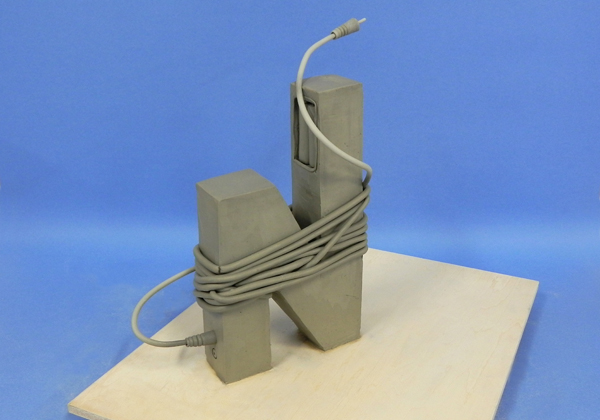

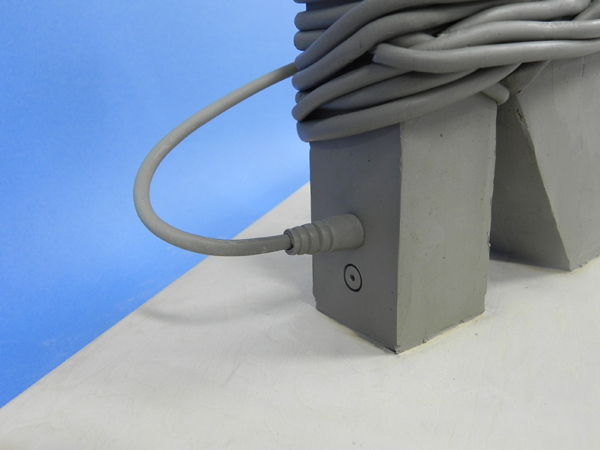

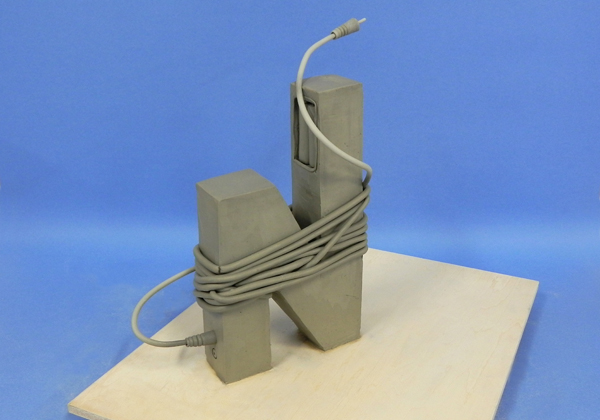

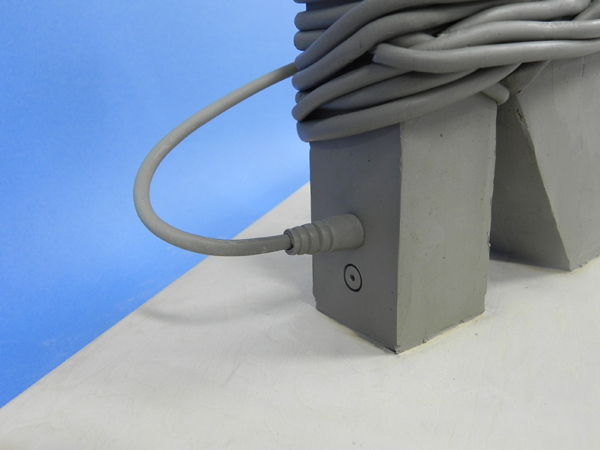

●試験再現作品(芸大デザイン科説明会のしおりの写真では、上のコード部分が折れてしまっていた)

Q:試験の作品ではとてもユニークな発想で展開出来ていますね。

(試験課題:エネループの電池とそのロゴやマークなどの要素、「循環」をテーマに)

1浪の頃に癖と感じられていた発想も、芸大が新しく求めている「柔らかな思考」と合致していると思います。単に循環の説明をマークなどの記号ではなくて、電気の循環を自分の得意とする電気コードに結びついている点などですが。

K:そういった思考の訓練みたいなのは、昔からいっぱいしていました。それがたまに行き過ぎてネタのようになってしまう事もあったんだと思います。でも、入試直前の頃は、その発想が常に自分の作品へと導いていけるようになっていました。どんな課題が出されても、連想ゲームみたいに展開されて行ったんです。

Q:何か話を聞いているだけで、あの時は色んな要素が噛み合っていたんですね。

K:はい。

●試験再現作品の細部

以上ですが、とても長くなってしまうので、今回は立体構成の粘土作品を中心に掲載してみました。この後、紙立体や異種素材などについての作品についても聞いています。それは、また1ヶ月後になってしまいますが、続きを第2回目として書きたいと思います。

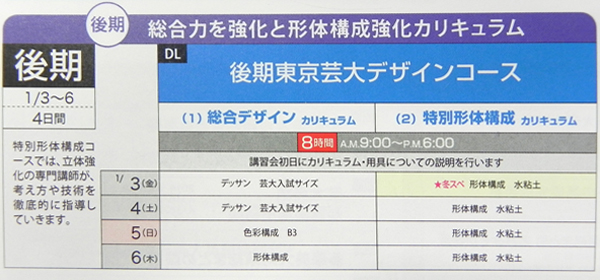

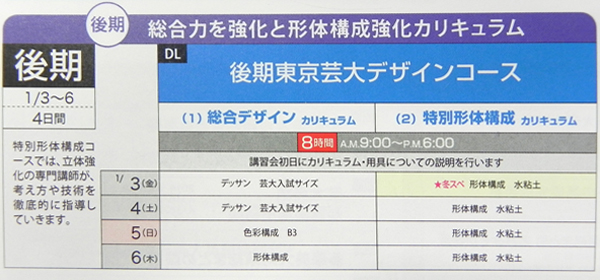

冬期講習会の芸大コースでは、後期に特別形体構成コースを新しく設けています。

1月3日?6日の4日間ですが、短い4日間でも充実させた指導や伸びるコツを凝縮させて組んでいます。形体構成を専門で分析/研究している三上先生が、分かりやすく芸大の傾向や粘土の技術なども教えて行きます。

●冬期講習会後期日程

http://www.art-shinbi.com/01shinjuku/images/pdf/2013winter.pdf

僕の個人的な感想ですが、芸大デザイン科受験にとって形体構成は1つの課題となっているにも関わらず、どこか予備校ごとにガラパコス化された閉鎖的な指導方向になっているなと思っています。他所は他所、内は内です。

公開コンクールでも、今年は新美だけでした。デッサン/色彩構成は連動していて、それこそが芸大受験であると解釈されているかのようです。

芸大デザイン科の説明会でもあったように、デッサンや色彩構成はこれから変革されて行こうとしています。だからこそ、残された形体構成は重要なものとなるだろうと思っています。

それでは、続きをまた第2回目で。