こんにちは。彫刻科の小川原です。芸術の秋ですね!!気候の中で思いっきり制作に励みたいものです。さて、彫刻科昼間部では、動物園に出向いて観察、取材をし、アトリエで作品に起こすという課題を行いました。近場ってことで上野ZOOへ!

将来自分の制作で具象作品を作ろうと思ったときも基本は取材です。いい作品を作る為にはきっちり必要な情報を集めなければなりません。

情報収集→デッサンにてイメージをより明確に→作品に再構築。と言った、彫刻作品制作プロセスに欠かせない一連の流れを何となく理解してもらえたと思います。例え石膏デッサンでも、模刻であってもそれは変わりません。落ち着いてモチーフの分析が行えなければリアリティを掴む事は出来ないのです。是非、これからの制作に生かして欲しいと思います。

動物園では沢山のモデルの中から自分が最後まで責任を持って向き合う相棒を捜します。

クロッキーを沢山描いて観察を深めます。どういう構造や表情を持っているのか。はっきりイメージが持てないと何もはじめられません。

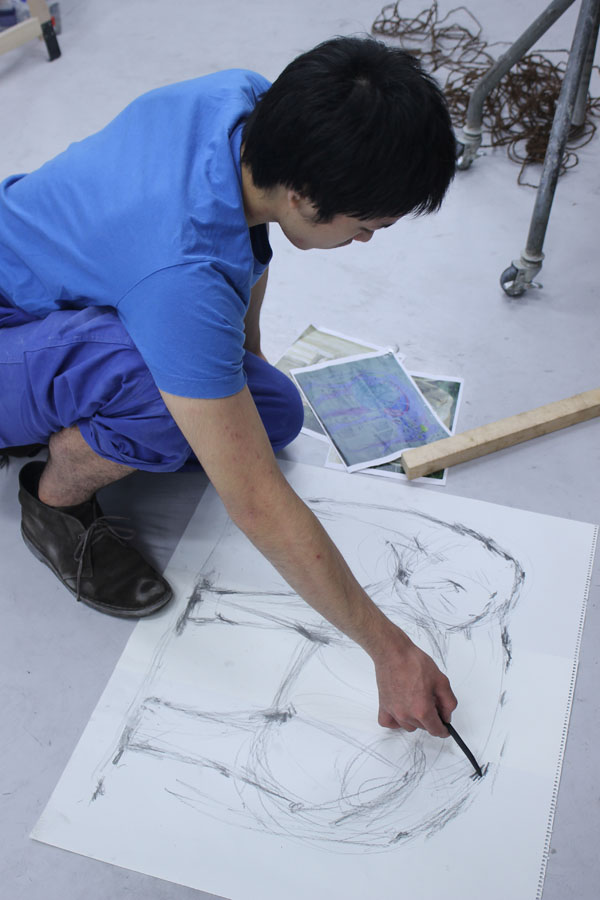

取材資料を持ち帰ってまずはデッサンを行いました。木炭紙大での制作だったので、画面が大きく、デッサンそのものの作品性も高い物となりました。ここで助走をつけて一気に塑像作品に向かっていきます。

普段制作しない大きな物や、小さくても密度の高い物、後々テラコッタ作品にする事を見越したもの。作品としてどのような完成のビジョンを持つのか。ここも重要です。

それでは素描と塑像作品を合わせて紹介します。新宿動物園です!

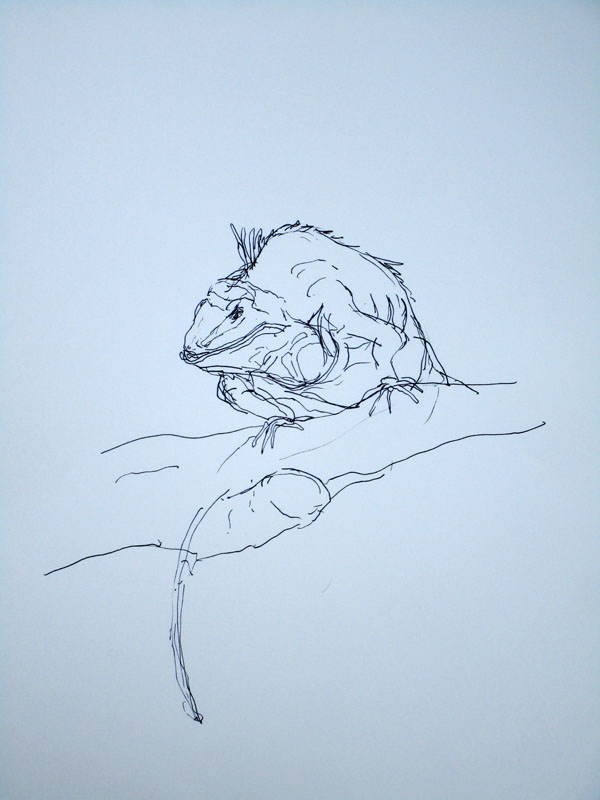

グリーンイグアナ

最初から作品のイメージがしっかり持てていて、作品に魅力を与えていくスピード感が素晴らしかったです。この作品は構成的にも完成度が高く、360°どこから見ても見栄えのする内容です。

ハシビロコウ

動物園では草むらの中にいて、脚がほとんど見えない状態でした。少ない情報の中で素晴らしい完成度に到達する事が出来ました。脚の緊張感も良いと思います。

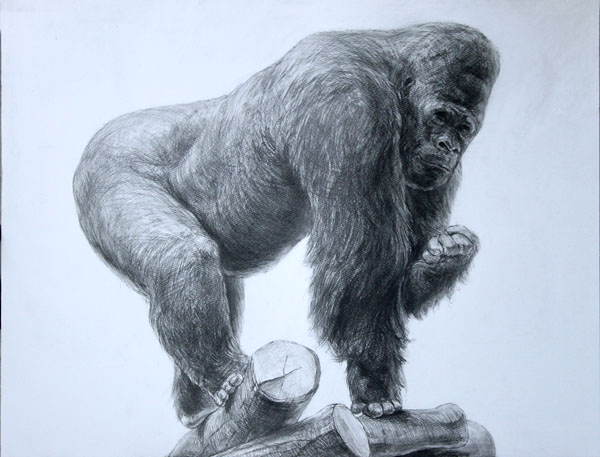

ゴリラ

まるで受験生を応援してくれているような、そんな素描です。素描も塑像も完成度が高いと思います。シルバーバックの頼もしさが感じられる内容です。

ニホンザル

素描の内容が特に良いと思います。毛がもこもこしていて塑像で作品とするのはかなり難しい題材ですが、試行錯誤の結果魅力的な作品に仕上げる事が出来ました。

ヒツジ

毛に覆われたヒツジのかわいらしさが良く出ていると思います。毛の表現に関してはやはり難しく、見たまま作る訳にはいかないので独自の解釈が必要です。良くまとめる事が出来ました。

クロサイ

岩のような塊感の魅力もさることながら、皮膚の質感表現がとてもおもしろいです。一つの作品の中にたくさんのおもしろさを発見する事が出来、見ていて飽きのこない作品です。

アジアゾウ

土付けの質感にリアリティを感じます。ドッシリとした量感がとても魅力的な作品です。素描では構図の切り方もおもしろさの要素となっています。

コンドル

猛禽類特有の力強さが感じられる作品です。骨格感も魅力的で、そのリアリティを追求する事で陰影が複雑に変化し、彫刻的にも内容の詰まった物となったと思います。

バーバリーシープ

顎から胸まで続く長い毛が特徴です。それ以外の部分は割とサラッとしているので特徴を出していくのが難しいですが、骨格構造を追求していく事で間伸びせず仕上がったと思います。

ライオン

デッサンから一貫してライオンの顔面にこだわって制作しました。荒々しい質感が強い陰影となって作品に魅力を与えています。この作品はテラコッタ作品にする予定で、信楽土で制作しました。

オオツノトカゲ

頭部のみの制作です。細かな皮膚の表情を作り込みました。本当は頭部だけだと3cmほどの小さなトカゲです。大きく作るのは難しいですが破綻無く完成しました。テラコッタ作品にする予定です。

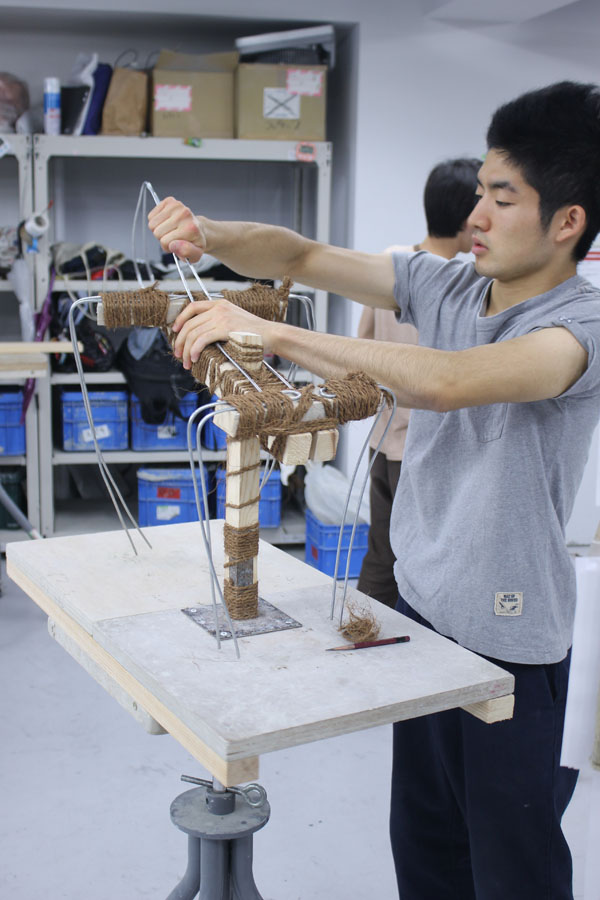

コウモリ

元が小さく、骨格構造が明解に分かる資料がなかなかそろわなかったので作品にしていく時に印象を掴みづらい事に苦労しましたが、最終的に心棒造りからポーズも工夫できて良い作品となりました。

キリン 今回は途中参加で野村先生にも作ってもらいました。

どうでしたか?今回の作品は皆いつもより楽しんで取り組めていたように思います。魅力的な作品にしていこうという心構えは何をやっても同じです。これからも頑張りましょう!!

どうでしたか?今回の作品は皆いつもより楽しんで取り組めていたように思います。魅力的な作品にしていこうという心構えは何をやっても同じです。これからも頑張りましょう!!

次に1学期に制作したテラコッタ作品が台座も含めて完成しました。

R.Y君の作品

モデルさんの内面的な部分を感じる事が出来る作品です。その表情に僕はとても魅力を感じています。

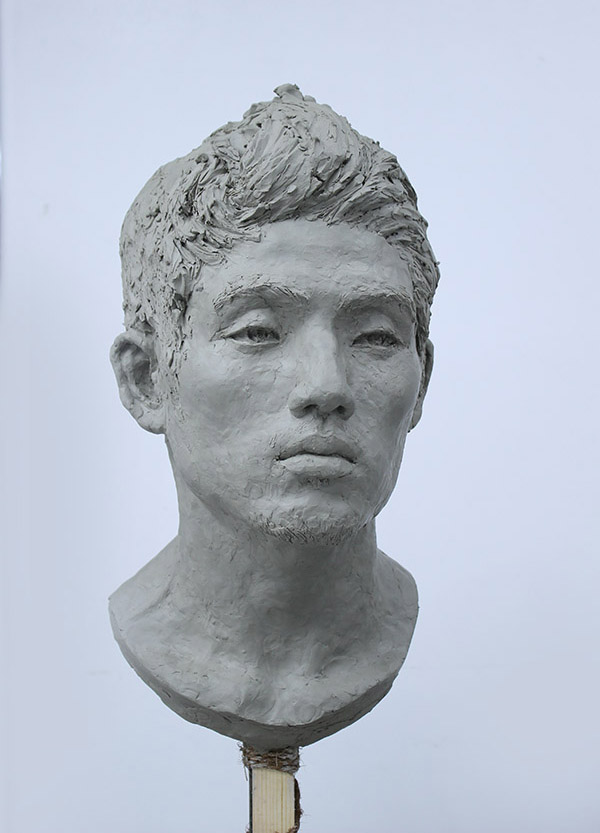

Y.M君の作品

形を追求し切って、説得力のある作品にまで高める事が出来ました。ただ表面をツルツルにしていくのとは違う真に迫った魅力を感じる事が出来る作品です。

K.S君の作品

柔らかな土付けが作品にメリハリを与えていて、作品性の高い内容になっています。ただ単純に形を写し取っていくだけでなく、部分ごとの表情に敏感に反応できないとこういった作品を生み出す事は出来ません。

それでは最後に最近の通常課題の優秀作品を紹介します。

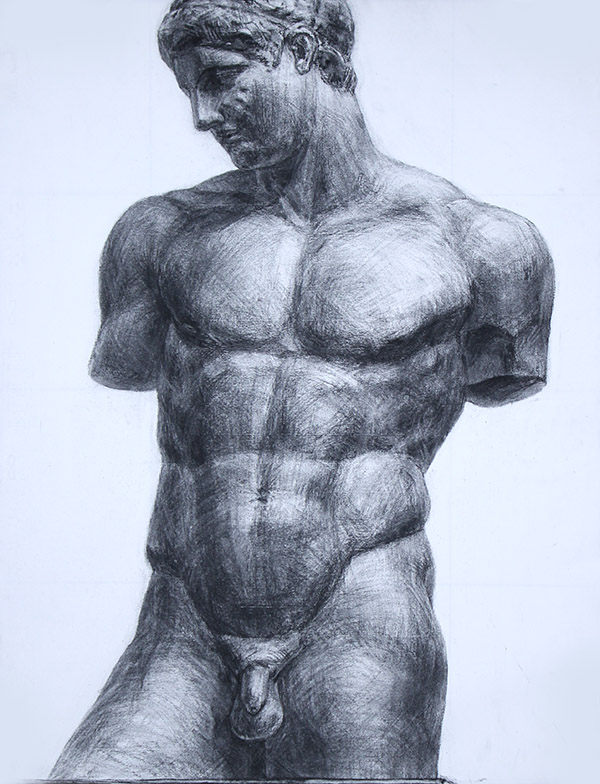

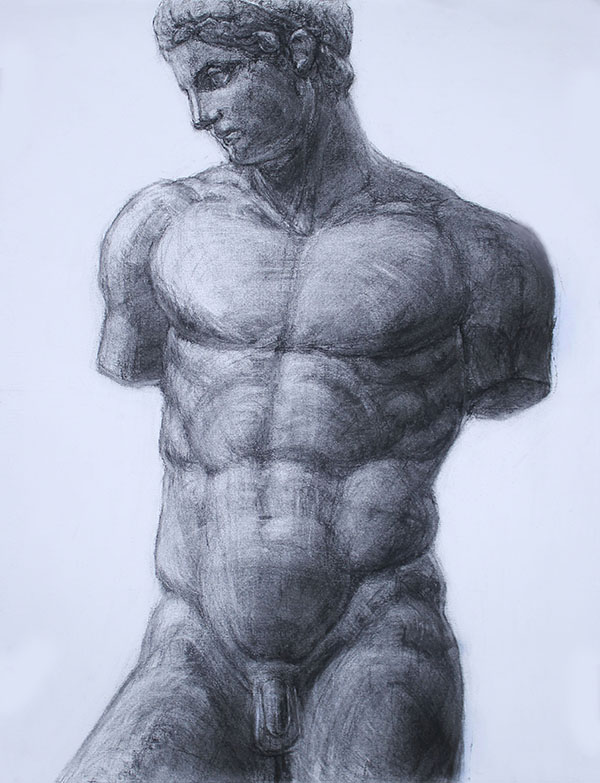

円盤投げ

T.U君の作品

しっかり形態感が探れています。ここまで完成度を上げたらもう特に言う事はないですが、短時間でもここまでの物が出せる事を目標にして下さい。そう考えるとまだまだ学ぶべき事は多そうです。

友人像

表面を作り込むだけでは出ないモデルの意思を感じ取れるような真に迫った作りが魅力です。常に目の前の物を「作品」として捉え、向き合う事が大切です。

土付けの研究を兼ねて制作した作品です。これまでより柔らかさが出てきましたが、まだまだ単調な印象が残っているのでさらに工夫を重ねて繰り返し練習しましょう。

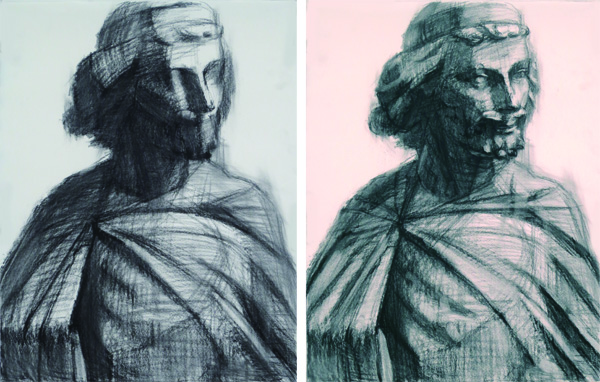

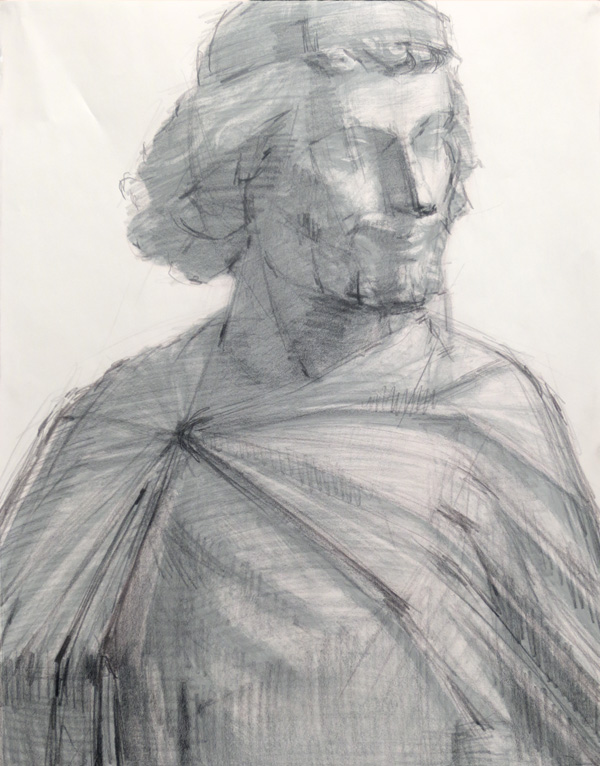

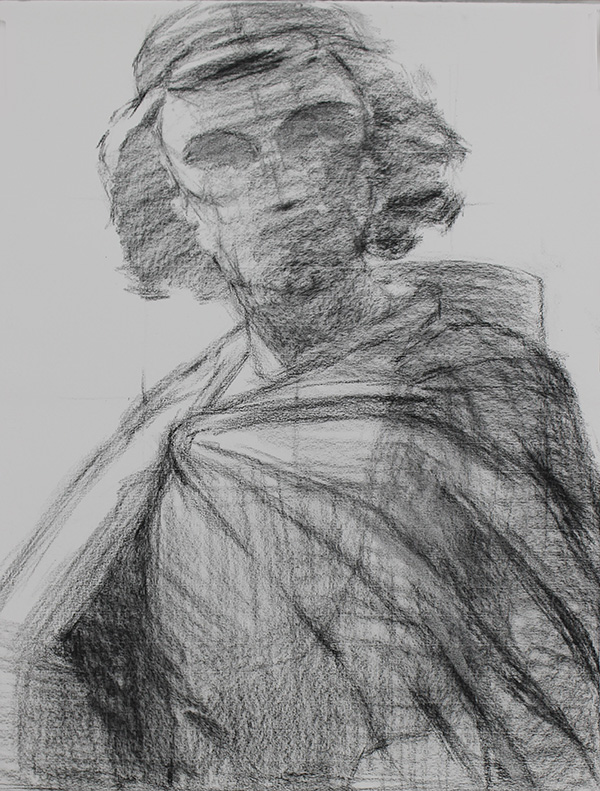

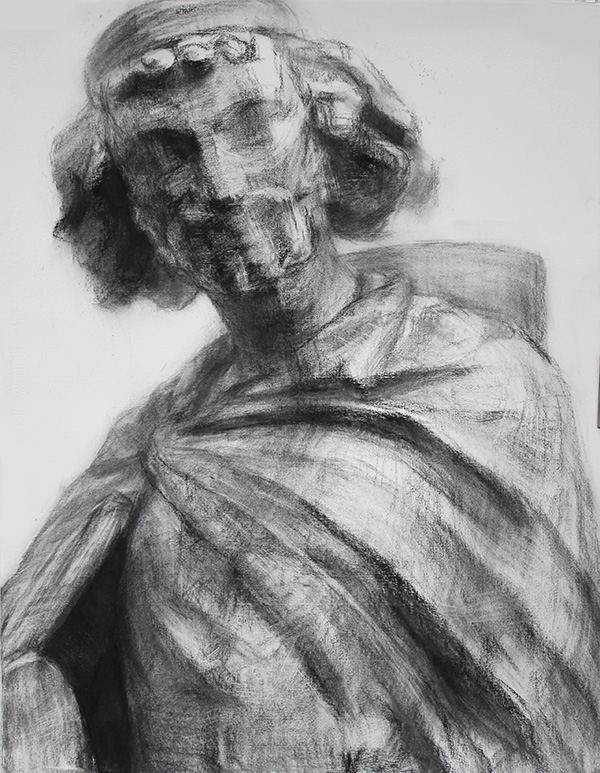

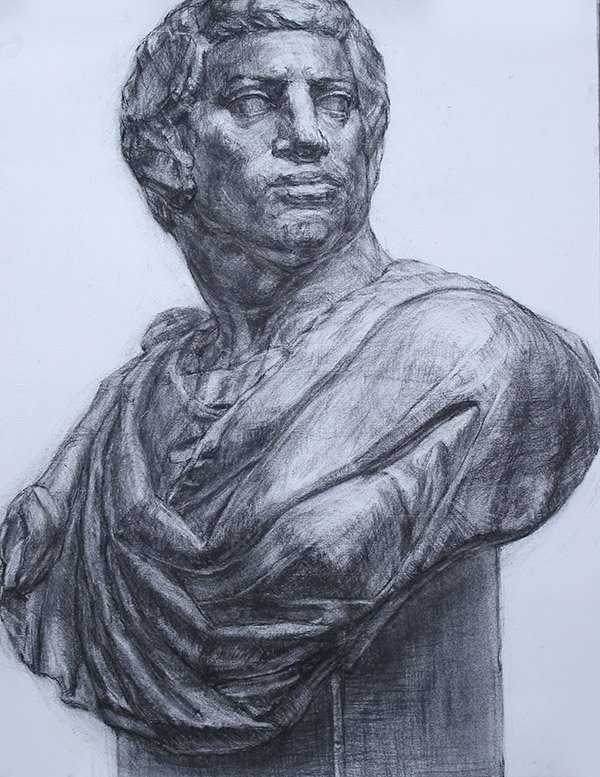

ブルータス

T.U君の作品

最終的な完成のおさまりは良いです。中盤までにやりきっておかなければならない事に対してさらに敏感になっていかないと、安定して満足のいく作品が出来ないので意識してみて下さい。

Y.M君の作品

徐々に詰めていくように作品を構築していく方法論は合理的だし、的を得ていると思います。しかし注意しないと作業の流れに飲み込まれて作品そのものを見失い、完成した物が全く別物になってしまう危険性もあります。常に全体を見て、印象の良さと作品としての魅力を確認しましょう。

H.Iさんの作品

色(調子)がきれいな作品です。最終的にここまで来れたらまずは作品として満足できるでしょう。今はまだまだ先のイメージが十分に持てていない中制作している部分もあるので、今回のように上手くいった時にその流れを思い返してみる事が大切です。

F.Tさんの作品。

力強く像を全体で捉えられているのが魅力です。手前の説得力がさらに向上すると文句ない作品になります。しかし構図はやや大きく、窮屈な感じも受けてしまうのでもったいないです。気をつけましょう。

K.S君の作品

台座を描いた事によって緩和されているとは言え、構図はやや悪いと言わざるを得ません。それ以外は形と調子が上手く関係づいているし、印象も良くとても良いです。常に自分でコントロールし、安定して作品が打ち出せるようになりたいところです。

手(一部が床に触れている事)

H.Iさんの作品。

タッチで具体的な形を捉えていく描写がとても良いです。指の長さの関係や腕の切れた先の形に違和感を感じるところがあるので気をつけましょう。床面を丁寧に表現している事に非常に好感が持てます。

A.Sさんの作品。

色が形に吸い付くような力強い表現が魅力です。腕の表現や、床の表現はまだまだ意識として足りない部分が多そうです。画面全体が魅力的に響き合って初めて本当の意味で「完成」出来るのだと理解して下さい。

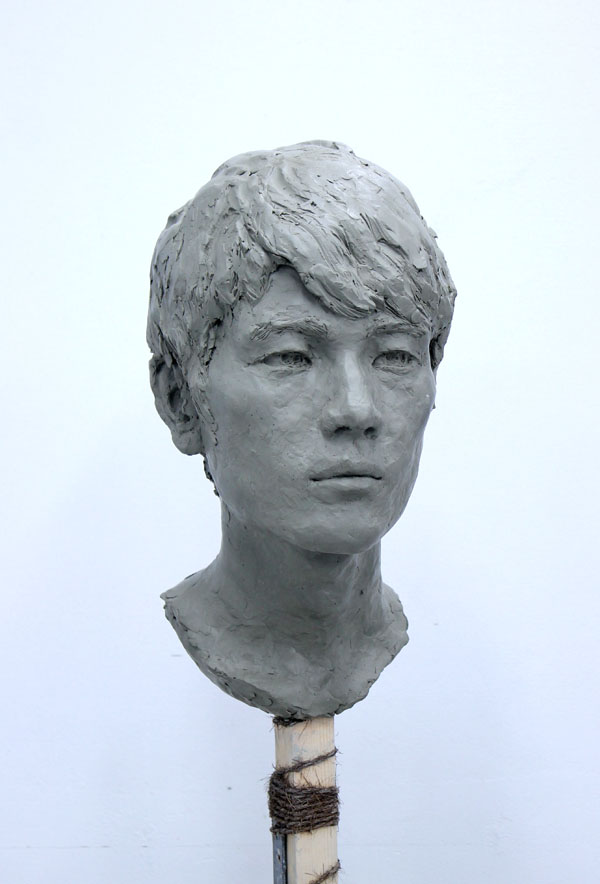

自刻像

全体的に完成度が高いです。細部とその周辺のつながりの魅力や、首回りの複雑さが増すと尚良い作品に出来そうです。

微妙な動きが作品に自然な生命感を与えています。土付けの柔らかさも良いです。やや目に作者の意思の投影が足りないようで、少し作り物っぽさを感じてしまいます。見る人を目で引き止めるくらいのつもりでこだわって作って下さい。

円盤投げ

夜間部 R.Y君の作品

全体にきれいに調子がコントロールできています。形に関してはやや左肩が下がりすぎてしまい、肩の引きが弱くなってしまっています。人体としての動きのイメージがしっかり持てると良いです。

今回は沢山紹介したので長くなってしまいましたね。最後まで見て下さった方、ありがとうございます。さて、新美彫刻科は10月12日、13日に公開コンクールを行います。デッサン、塑像と、芸大受験では最も重要な課題でのコンクールとなるので学外生の方も是非参加してみて下さい!

試験本番までにはまだしばらくありますが、ちょっとここらで力試し、というのもいいと思います。普段教えてもらっている先生とはまた違った立場の先生から意見が聞けたり、新たな発見もあるかもしれません!お互いに高め合いましょう!待ってます!

次回は10月14日、氷室先生が更新の予定です!お楽しみに?!