受験当日に近い形でののプレ体験ができる、大きなチャンス、公開コンクールが終わりました!

皆さん、いかがでしたでしょうか!?

熱意ある学生が、沢山集まってくれて多いに盛り上がりました!!結果が出て、それぞれの課題点も見えた、良い機会だったのではないでしょうか。試験当日までに、その課題へ向けて日々挑戦し、克服出来るよう頑張りたいですね!!

この後の企画に、11月29日の日曜日に行われるプレ冬期で、新美の彫刻科では、『模刻ゼミ』を行います!!

模刻が得意な主任が、実際にデモンストレーションを行いながら、模刻のポイントを指導していきます。

塑像コンクールの模刻では、まだまだ全体の実力は十分とは言えない結果に終わったので、模刻をもっと上手くなりたい人は、この機会に是非参加してみてください。

もちろん無料です!

(このコンクール後に、主任の指導付きデモンストレーションが入った、ジョルジョの模刻課題では、実際に皆の実力が、合格レベルが見えて来るぐらいに、ぐっと上がりました!!)

冬期講習も、さらに模刻に力を入れていきます!芸大合格を狙っている学生は、この機会を逃さず、是非、冬期講習を受講してみてください!

さて、ここからは、最近の優秀作品の紹介です。

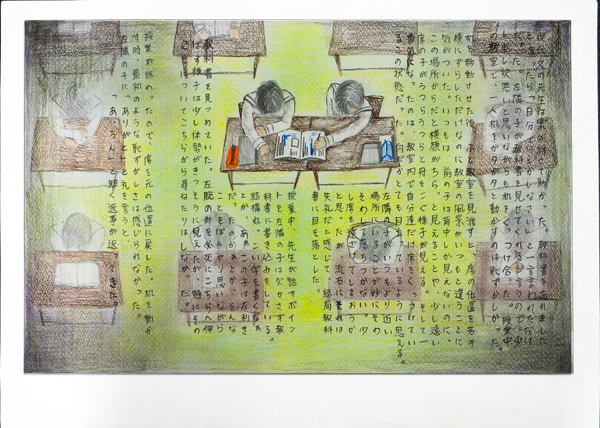

S君のデッサン

視点がはっきりしていて、明快なデッサンです。最初から、こう描きたいというビジョンがしっかりつながり、表現出来た1枚ですね。動き、構造、量感、大切な3大要素が意識できています◎

S君の塑像

友人像です。課題以外で自主的に挑戦しただけあり、生き生きした作品が誕生しました!受験に徹する制作から抜け出した、作る楽しさが伝わって来る作品は、めったに出会えません。とても魅力がある作品です。自信を持って大学に行きたいですね!

夜間部 現役生のMさんの塑像作品

鳩を素直に観察できている作品です。作り慣れていなくても、とにかくよく見て、形を作り、表情を作り、バランスを取ることで、ここまでの表現ができるのだと、改めて感動しました。良い仕事ができています!◎

同じく、現役生の素描です

同じく、素直に描けている素描ですね!肩や、腰から足へのつながりである骨格であったり、正中線に於いての左右のバランスを、もう一歩高めたいところですが、量感や表情が自然に表現できており、足元の空間、佇まいに視線が引きこまれます!本来のあるべき素描という言葉を考えさせられる1枚です。

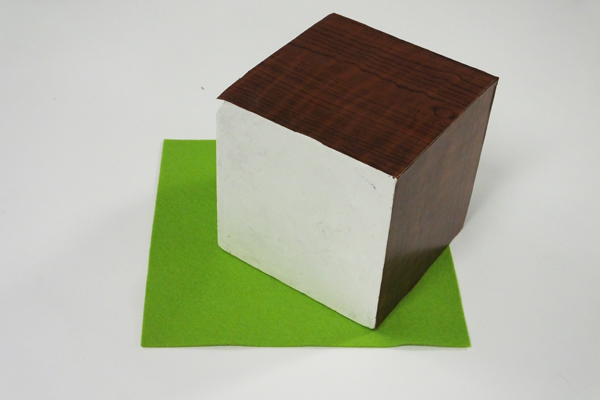

個人的な話になりますが、9月に茂木里山アートフェスタと言う野外展に参加してきました。

その時の作品です。野外展示に参加しはじめて3年目、やっと自然と作品のことが微かに見えてきた感じがした3年目でした。

[入口と形と出口と]

今現在、数人の学生は、大型模刻に挑戦しています!

その様子は、次回の小川原先生のブログ(11月7日アップ予定)で紹介されるかと思います!!

楽しみにしていて下さい!!

![001[1]2](http://www.art-shinbi.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/00112.jpg)