こんにちは、全科総合部です。

というのは勝手に命名してしまいましたが、各科に関わらず

総合的に新美の情報を促していきたく発足しました、宜しくお願い致します。

担当は阿部です。

昨日の18日(日)では、サマーワークショップが新宿校で開催されました。

お陰様で、内部生・外部生ともども多数のご参加、ありがとうございました。

その様子の一部を、今日はご紹介します。

まずは、「リサーチTシャツ制作」どんなTシャツができるのか?ただのデザインではないので、

少し心配していました。

それどころか、ジャーン!!

こんな「おもしろTシャツ」が、たくさんできました。

こんな「おもしろTシャツ」が、たくさんできました。

ただのデザインしただけでなく、それぞれ個性が出て本当に楽しく見させていただきました。

欲しいのもありましたが、さすがに一点ものなので、もらえませんでした。

一部、新宿校1階のギャラリーに展示してありますので、興味のある方はご覧ください。

つづいては「木綿のハンカチを藍染で染めよう!」です。

こちらは、はじめてのワークショップなので、準備も担当の先生まかせで心配でしたが、

それどころか、ジャジャーン!!

素晴らしい!!

大したものです。こちらも購入したいくらいです。

一部、新宿校1階のギャラリーに展示してありますので、興味のある方はご覧ください。

つづいては「わくわくボディーペイント!」です。

こちらも、直接手にアクリル絵の具で描くので、大丈夫なのか?おちないのではないか?などと

余計な心配をしていました。

それどころか、ジャジャジャーン!!!

すごーい!!!

キュート!!!

全然平気でした。絵具もお湯で、ぺろーんととれました。

一部、新宿校1階のギャラリーに展示してありますので、興味のある方はご覧ください。

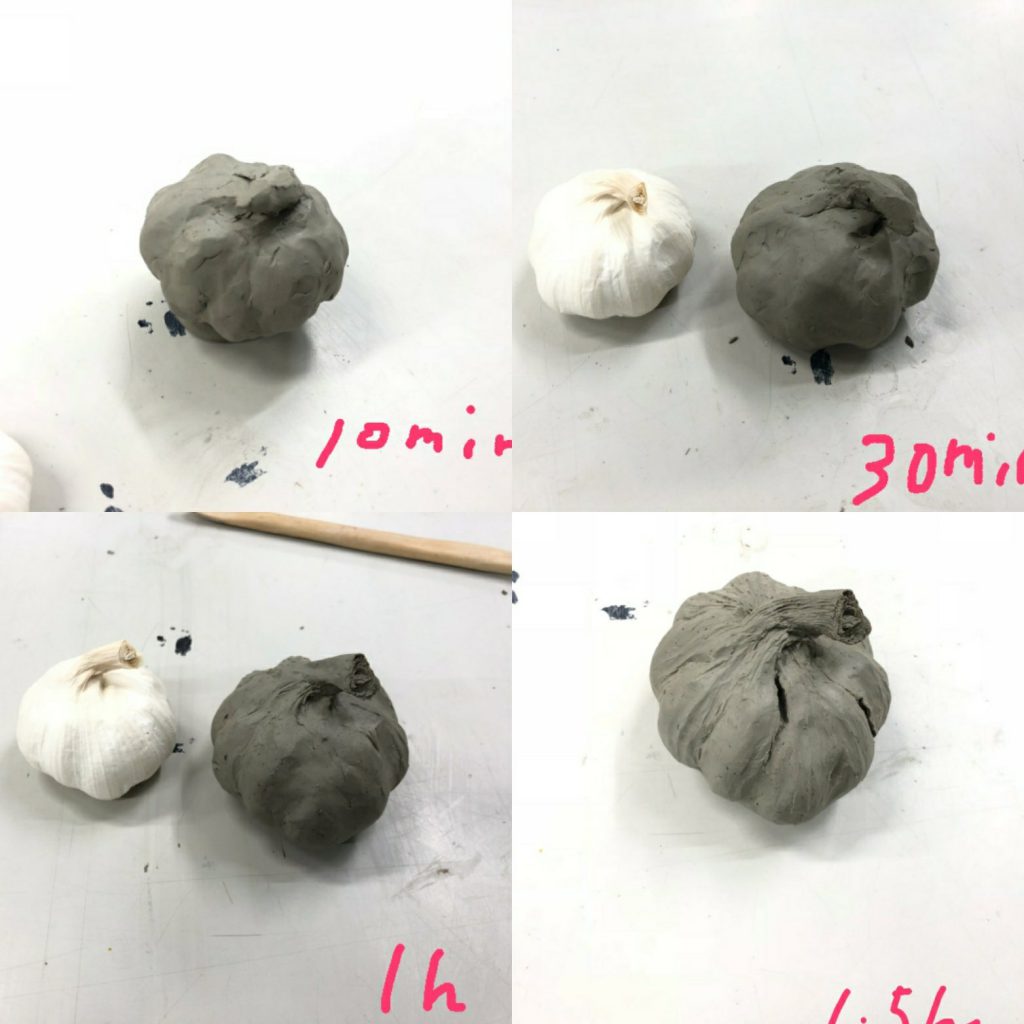

つづいては「手を型取りして描いてみよう!」です。

自分の手を型どりして石膏で成形しますが、改めて白い自分の手を客観的に観察するのって

不思議な感覚ですよね。いつも見ていて知り尽くしているはずですが、見れない角度があったり、意外な比率を発見したり。新鮮な気持ちで自分の手を見直すことが、楽しいそうでした。

1日で型を取って、デッサンも仕上げられるのか?と心配でしたが・・・

それどころか、ジャジャジャジャーン!!!

立派に仕上げてくれました。

一部、新宿校1階のギャラリーに展示してありますので、興味のある方はご覧ください。

つづいては「プロジェクターで映像を投影する」に、おじゃましてきました。

なんと!?

教室に入ると・・・ジャジャジャジャジャーン!!!

いきなり こたつ!?

いきなり こたつ!?

これには、ビックリ!!オッタマゲーター!!!

まだ準備段階の画像しかお見せできないのが残念ですが、この段階でもワクワクしてきました。

まだ準備段階の画像しかお見せできないのが残念ですが、この段階でもワクワクしてきました。

次に「木工お皿を作ってみよう!」では、ジャジャジャジャジャジャーン!!!

お皿を越えたアーティスティックな作品が!

お皿を越えたアーティスティックな作品が!

モチーフは、ゴッホのひまわりだそうです。敬礼!

つづいて「シルクスクリーンで学ぶ混色」

サコッシュなるカバンにシルクで、刷っています。

サコッシュなるカバンにシルクで、刷っています。

準備も大変だったと思いますが、そのかいあって喜び勇んでお持ち帰られたようです。

全てのワークショップをご紹介したいところですが、とても長くなってしまいますので、大変申し訳ございませんが、今回はこの辺で失礼させていただきます。

残りは、またの機会でご紹介させていただきます。

全てのワークショップの一部、新宿校1階のギャラリーに展示してありますので、興味のある方はご覧ください。

みなさんありがとうございました。

お疲れ様でした。

こんな「おもしろTシャツ」が、たくさんできました。

こんな「おもしろTシャツ」が、たくさんできました。

まだ準備段階の画像しかお見せできないのが残念ですが、この段階でもワクワクしてきました。

まだ準備段階の画像しかお見せできないのが残念ですが、この段階でもワクワクしてきました。

サコッシュなるカバンにシルクで、刷っています。

サコッシュなるカバンにシルクで、刷っています。