こんにちは。映像科講師の森田です。

いよいよ今週末13日(日)・14日(月)は映像科の全国公開実力コンクールです! 映像系学科の中で志願者も多く実技のレベルが高いとされる武蔵野美大映像学科型の模擬試験です。試験科目は実技(感覚テスト/150点)と専門試験(小論文orデッサン*/150点)に加えて学科(国語・英語/各100点)の4科目で合計500点満点。問題の形式については実際の試験と同じ内容になります。入試では毎年350~370点が合格最低ラインとなっていますが、さてこの時点で何点くらい取れるか!? 受験まで残り4ヶ月の対策の方向性を決める重要なポイントでもあります。

このブログを更新している段階では申し込みは既に締め切っているのですが……、公開模試ということもあり(今回受験する人のためにも、そうでない人のためにも、あるいは他の専攻が第一志望だけどもしかしたら併願で受験するかもしれない人のためにも)武蔵野美大映像学科の試験の形式をおさらいしておこうと思います。

●実技(感覚テスト/150点)

映像系学科の実技試験としてイメージされることの多い、マス目がうっすらと印刷されたB3画用紙に絵と文章で表現するという問題です。昨年は「風が吹いている」、一昨年は「椅子に座っている」と、キーワードから発想する問題が続いています。それ以前の年には人物のシルエットが印刷された図版が配布されたり、音を連想させる単語を複数組み合わせたり、という出題もありました。色鉛筆をメインの画材として使う点も、この形式ならではの特徴かもしれませんね。絵や文章で他の人が考えないようなアイディアを展開することも有効ですが、最終的に画面がきれいに見えるようレイアウトをまとめることがとても大切!(そしてこれが一番難しい)

●選択科目(小論文orデッサン*/150点)

武蔵美映像学科の小論文の大きな特徴として、実際に何かモチーフが渡されてそれをきっかけにして論文を書きます。ちなみに昨年は「コンパクトカメラ用の三脚」が一人一台渡されました。大きさ10cm程度のこの道具を見たり触ったりしながら、テーマの「固定するとは○○である」に答えるかたちでまとめます。またデッサンの方でも同じ素材や同じ構造のモチーフが出題されることがあり、昨年は小論文と全く同じ三脚でした。デッサンの方は基本的にオーソドックスな描写力が求められています。(*実際の試験では「数学」を選択することもできますが今回のコンクールでは実施していません。)

●学科(国語・英語/各100点)

そして忘れてはいけないのが学科。武蔵美はA・B両日程を受験すれば得点が高い方が採用されるということもあり、平均点はやや高めですが、それでもやはり高得点を採るためには学科の対策もしっかりやらなくてはいけません。教室で目安として話しているのは「目標は8割(実技や専門科目で多少余裕がある)」「ボーダーラインは7割(合格平均点は合計で350点以上)」「最低でも6割(実技、専門科目両方でかなりの高得点が必要)」です。これを聞くと暗い気持ちになる人もいるかもしれませんが、武蔵美は試験の出題形式がほとんど変わってないこともあり、対策はいくらでも可能。毎年この時期から巻き返す人もいます!!

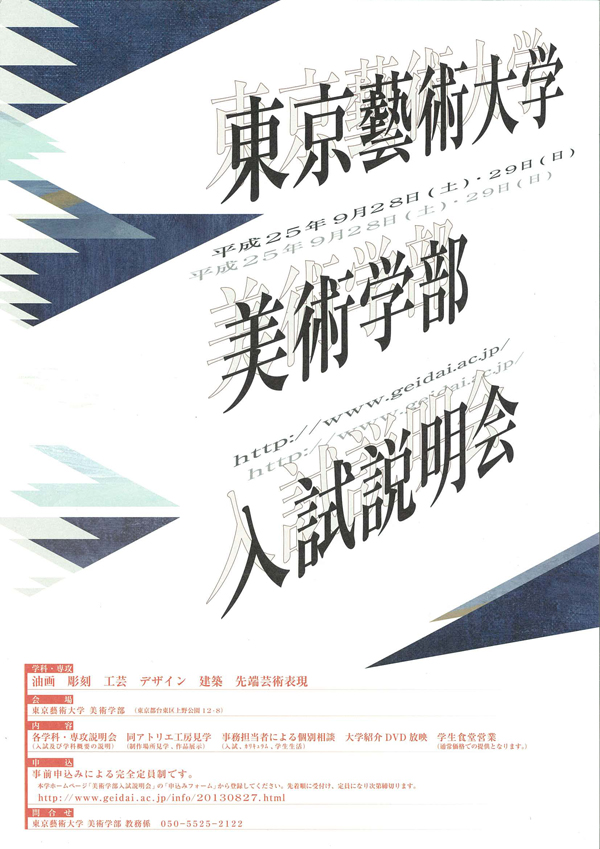

◎コンクール2日目には全体での講評と、学科の対策も含めた「映像系学科進学ガイダンス」を開催します。武蔵美の入試、他大学の入試、直前に迫った推薦入試関連情報など、予定しています。ちなみにこちらの聴講だけであれば飛び込みでの参加も可能だということなので、たまたまこれを読んだ映像科を受験するかもしれない人、あれ14日の午後なら行けちゃうかも? という人は、ぜひ新宿美術学院の新宿校へ! お待ちしてます!

(昨年の公開コンクールの様子)