こんにちは。映像科講師の森田です。秋も深まり入試シーズンも静かに近づいている11月ですが、金土日コースの教室では引き続き一般入試/推薦入試それぞれの対策を行っています。今回はその中から一般入試対策の授業風景を紹介します。

他の専攻とは違った映像科の実技試験の特徴として、色鉛筆をメインの画材とすることが挙げられます。身近な画材ではありますが意外と奥が深い色鉛筆での描写。実際の試験の持ち物では色鉛筆の種類や数について指定されていないことが多いので、自分にとって使いやすい色鉛筆を必要なだけ持っていることが、映像系実技の基本ということになります。この日はこれまで使ってきた色鉛筆をすべて並べてみることから始めました。

そして色彩学の基礎的なプリント資料(色相・明度と彩度・トーン)を参考にしつつ、デザインを中心に実際に色彩を活かした表現を見てみました。学校で美術の時間に学んでいたり、そうとは意識せず普段パソコンで画像編集をしていたりということはあったと思いますが、こういったかたちで映像科の実技の制作と色彩を関連づけて考えたりはしていなかったと思います。隣り合った色の関係がどのような効果を生むか、考えた上で実際に制作も行いました。

■

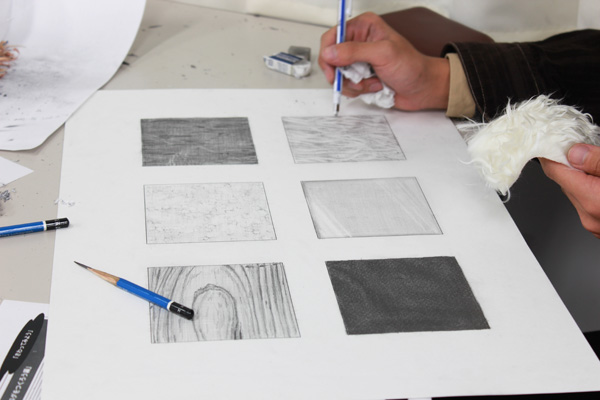

別の日には描写力特訓プログラムとして、物体の質感(テクスチャー)を鉛筆の描写で再現するという課題を制作しました。映像系の実技ではいわゆるデッサン力は必須ではありませんが、もちろん基本的な描写力があるに越したことはありません。そしてB3画用紙に対して、小さくてのよいので密度ある描写を加えることは画面作りのポイントにもなります。そういうちょっと特殊な描写力があとあと活かされてきます。

最後には全員の作品を並べてみて講評。同じ物の表面を描いていてもやっぱりみんなそれぞれ違いますね。