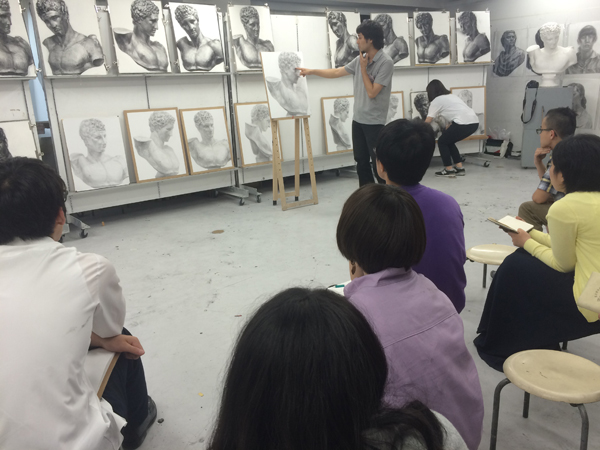

こんにちは、映像科の森田です。ついこの間一学期が始まったと思っていたのですが、気がつけばもう6月。今週末は武蔵美のオープンキャンパスもあり、少しずつですが受験ムードが出てきた気がします。

さて、今回は前回の「小論文」につづいて、映像科の試験で代表的な形式、武蔵美映像学科の「感覚テスト」について紹介したいと思います。映像に興味を持って大学の映像系学科を志望した人は、最初に思うはずです。「なんだ、この感覚テストって?」

与えられたテーマから発想して絵を描き、文章を書く試験ですが、作品によっては漫画のようなイラストだったり、抽象的なビジュアル表現もあったりして、評価の基準を掴むのが難しいという声を聞くこともあります。実際「感覚テストの対策について知りたくて」という理由で、新美の映像科に相談に来る人も多いです。ちなみに去年の問題はこんな出題でした。

【2016年度 入学試験問題 映像学科 感覚テスト(3時間)】

問題:下記の文から想起する場所のイメージ、あるいは出来事のイメージを解答欄に絵と文章で表現しなさい。

「この時が永遠に続くと思われた」

よく「感覚テストってストーリーを作る試験ですよね?」という質問をされることもありますが、厳密にいえば問題文には「ストーリー=物語」という言葉はありません。あくまでも「“場所”のイメージ」「“出来事”のイメージ」という風に書かれています。実は約10年前までは問題文に「物語(のイメージ)」という表記がありました。しかしその後はずっと「場所」「空間」「出来事」などといった言葉で出題されています。

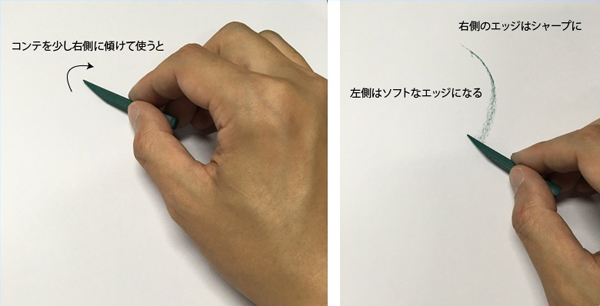

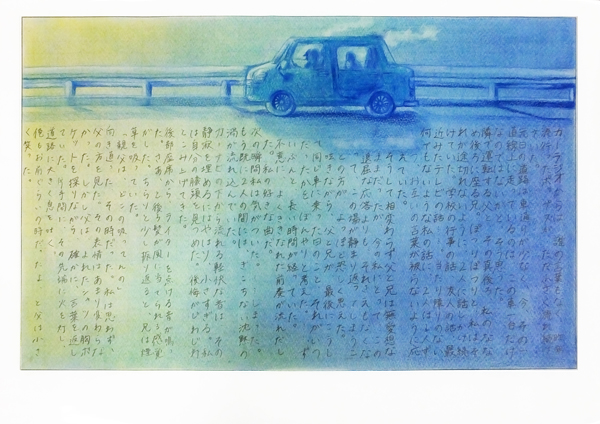

これは「映像学科に入学してから作る映像作品は必ずしも物語のある映像だけではない」という理由もあるのではないかと思います。つまり明快なストーリーがない映像表現があるように、感覚テストの文章も、いわゆる物語ではなく、散文的な表現、あるいは説明文や日記のような形式…と、色んな文章のスタイルが許容されているのだと思います。実際の作品を見てみましょう。以下は新美映像科の学生の昨年の合格者再現作品です(点数は150点満点で135点でした)。

主人公の「私」と「父」「兄」が登場するこの作品の文章も一種の「物語」と言えますが、人物の細かな設定や究極的な結末のようなものは示されていません。むしろ長い物語があるとして、その中の「(印象的な)ワンシーン」を切り取ったという印象です。このように感覚テストの問題文の「場所のイメージ、あるいは出来事のイメージ」を別の言葉で言い換えるならば、物語よりはやや短い「シーン=場面」を創作する試験問題だと考えられるかもしれません。

また、これもよく聞かれることとして「文章の“オチ”が考えられなくて…」という質問を受けることがありますが、「物語」という基準だけが求められているわけではないこともあり、わかりやすい結末や教訓(?)が必要なわけではありません。むしろ無理にオチをつけようとすることによって、説明的になりすぎたり、「これ、ちょっと都合良すぎるんじゃないか」という印象になったりするので、そこは逆に気をつけたいところです。

小論文と同様に感覚テストも、日頃の観察や発見が作品のアイディアに繋がります。カメラを持ち歩いている人がつねに写すものを探しているように、感覚テストのアイディアも気にしてみると色々なところにあるのだと思います。

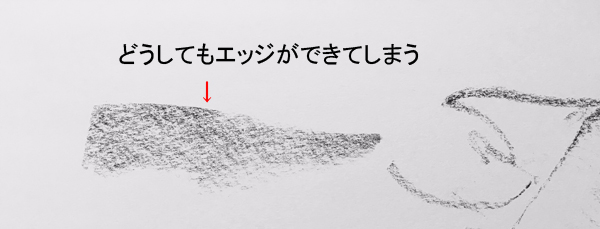

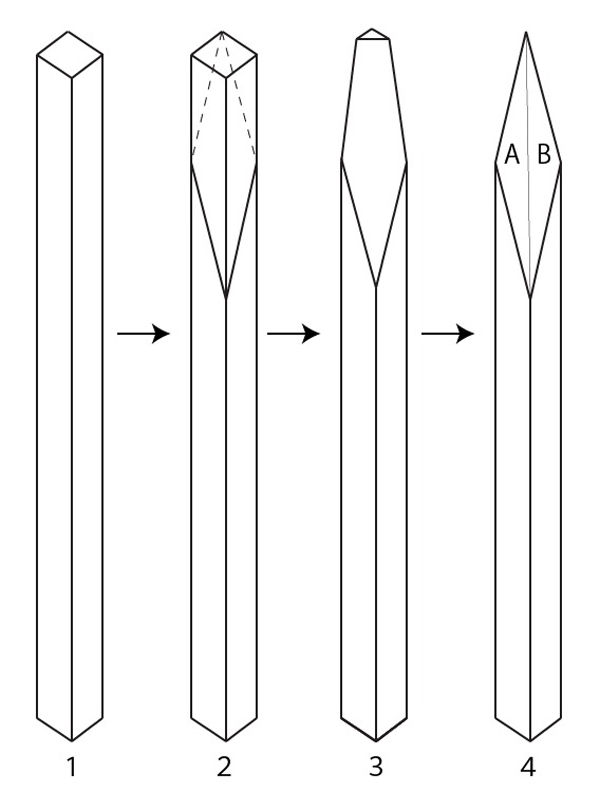

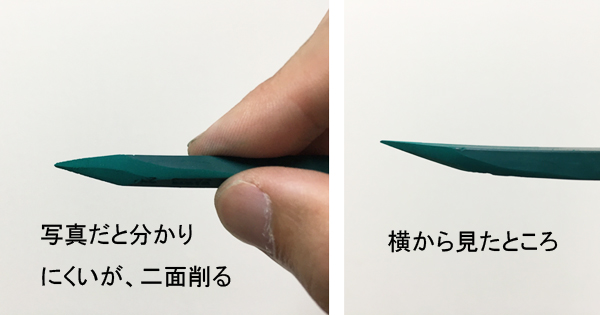

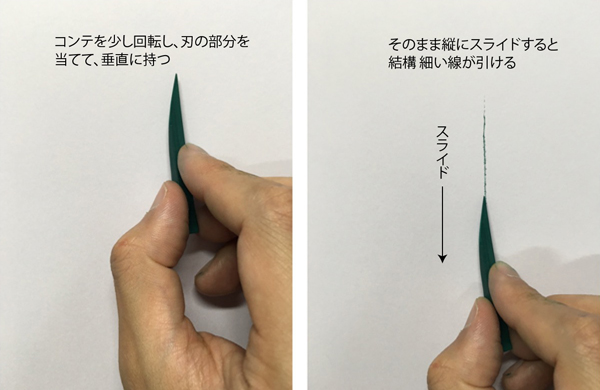

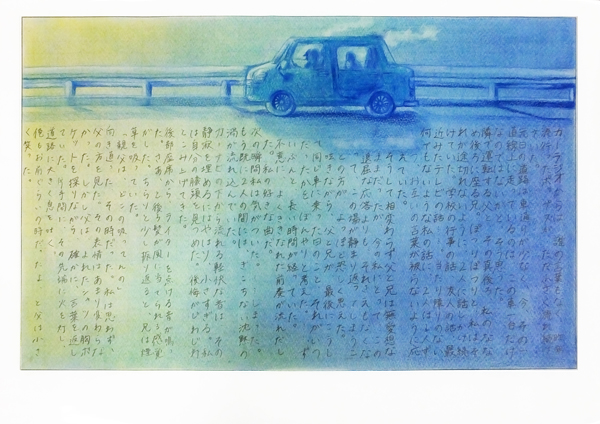

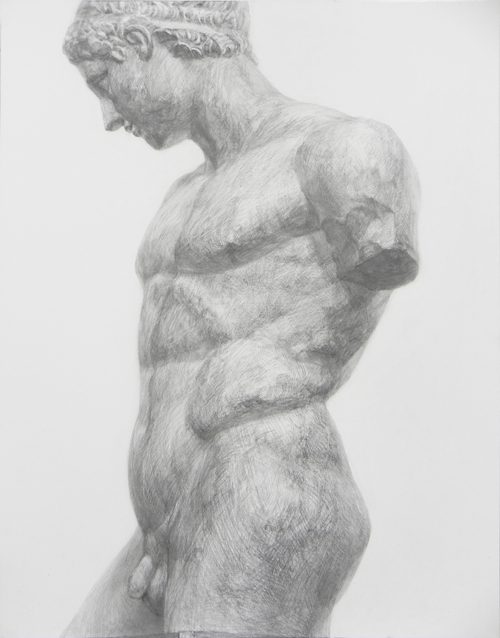

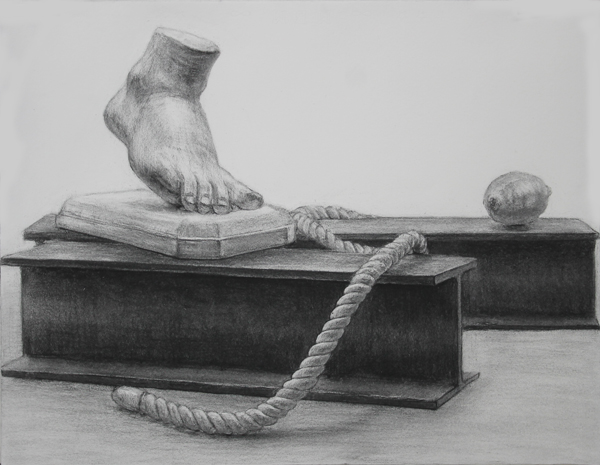

2015年度芸大一次素描再現作品(部分的に黒コンテも使用)

2015年度芸大一次素描再現作品(部分的に黒コンテも使用)