猛暑の夏!

新美基礎科の夏期講習、はじめてデッサン道具を手にする人たちも、経験者の人たちも、メキメキと力をつけて良い作品が出来上がってきています。

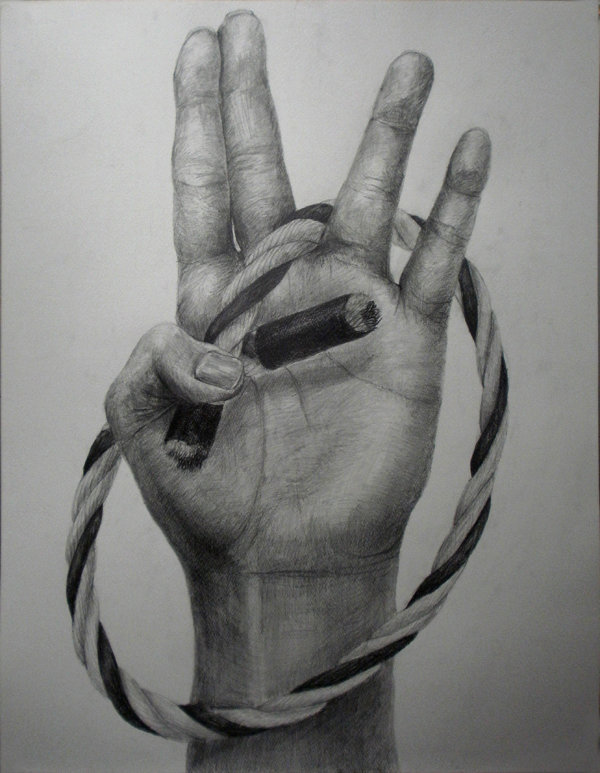

ここで、デッサン作品の一部をご紹介。

今年の新美の基礎では、静物デッサンはもちろん、選択でデザイン系の手の構成デッサンにも挑戦しています。

みんななかなかの力作揃いです!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

猛暑の夏!

新美基礎科の夏期講習、はじめてデッサン道具を手にする人たちも、経験者の人たちも、メキメキと力をつけて良い作品が出来上がってきています。

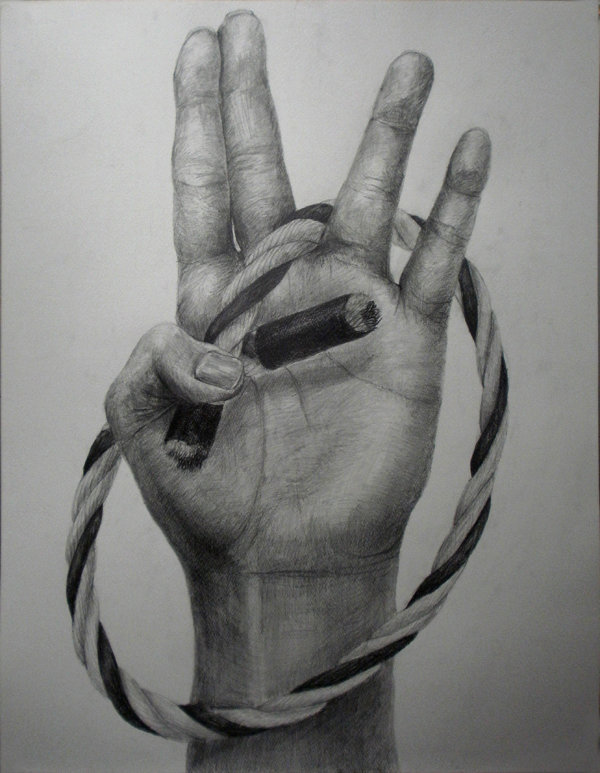

ここで、デッサン作品の一部をご紹介。

今年の新美の基礎では、静物デッサンはもちろん、選択でデザイン系の手の構成デッサンにも挑戦しています。

みんななかなかの力作揃いです!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

こんにちは。油絵科の関口です。夏期講習もあっという間に半分が終わってしまいましたね。なかなか作品がうまくいかず、落ち込んでいる人もいると思いますが、この時期の失敗は今後の制作の糧になると思いますので、気にしないでドンドン制作していきましょう。

さて、講習会中にある学生からダンマルの作り方を聞かれましたので、今回は溶き油で使うダンマル樹脂溶液を作ってみたいと思います。

「そもそもダンマルって何?」とか「ダンマルの存在は知ってるけど、どういう時に使うの?」という人や「オイルって色々あってよく分からない…」という人も多いと思います。詳しい内容が知りたい人は、以前書いたオイルについてのブログを参照して下さい。

オイル(画用液)について①

http://www.art-shinbi.com/blog/20141215/

オイル(画用液)について② ?カテゴリー編

http://www.art-shinbi.com/blog/20141222/

オイル(画用液)について③ テレピン編

http://www.art-shinbi.com/blog/20150330/

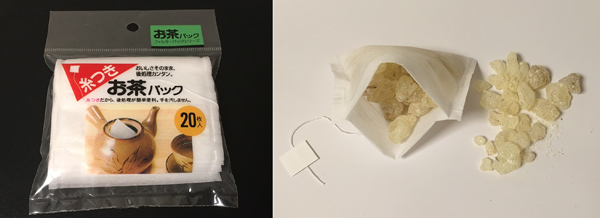

画材屋さんに行くと、ダンマル樹脂の塊が売っています。これをテレピンに溶かしたのがダンマル樹脂溶液です。瓶入りでメーカーさんの方で溶かしものも売っていますが、自分でも簡単に作れるんですよ。

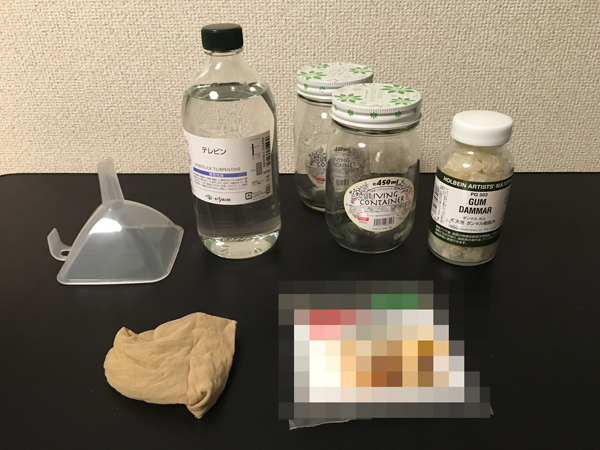

まず用意するもの。

ダンマル樹脂、テレピン、広い口の瓶、ストッキング、秘密兵器、じょうご。画材以外は全て100円ショップで揃えました。あと写真には写っていませんが、空になった油の瓶(狭い口の瓶)も必要です。

分量は、容量比(おおよその体積比)でダンマル樹脂1に対し、テレピンは2?3です。わざと少し濃いめに作って、後でテレピンで薄める事も可能なので、分量はザックリで大丈夫!

これがダンマル樹脂。ちょっと美味しそう?どんなにお腹が空いても食べるのはやめといた方が良いと思いますよ(笑)。ちなみに、ダンマル樹脂は中にゴミや不純物が混ざっている事が多いので、ストッキングで漉すのが良い…とされています。

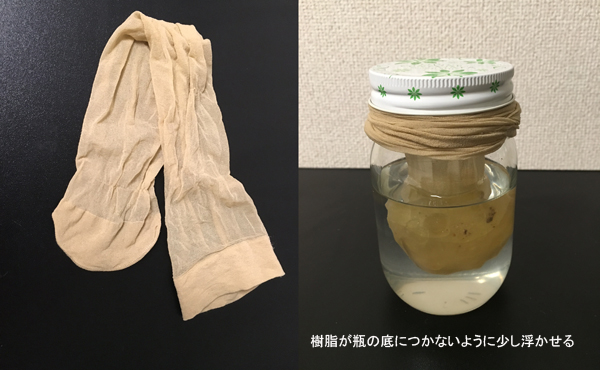

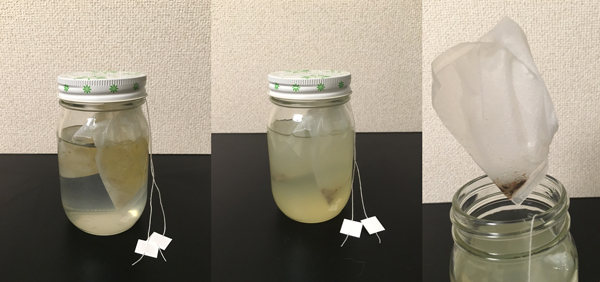

ストッキングにダンマル樹脂を入れ、テレピンの入った瓶に入れます。ストッキングは伸びるので瓶に履かせれば準備完了。この時、瓶の底にくっつかない様にするのがポイントです。

ダンマル1:テレピン2 の分量なら1日で溶けますので、そのまま放置し、全部溶けたらじょうごを使って口の狭い瓶に入れて完成です。(広い口の瓶はそのまま使うとベタベタしてしまい、非常に使いにくいんです)

溶ける前と比べると透明度が落ちていますが、ダンマルはこれ位の透明度が標準的です。

あと今回はもう一つ、やり方を紹介します。

というのも、ストッキングは男子には中々手に入れにくいですよね?

そんな君のために、今回は秘密兵器(上のモザイクのやつ)を用意しました。それは100円ショップで売っていた、糸付きお茶パック。これなら簡単に出来るかも…と思い、早速作ってみました。ストッキングよりも目が細かいので、ゴミもバッチリ取れそうです。

ただ、一つのパックに入る量は少ないので、二つに分けて作ってみました。ダンマルを入れたらお茶パックの口の部分の布をちょっとひっくり返すだけなので、とっても簡単です。

これも瓶の底につかないように気をつけて下さい。

翌日には見事に溶けていましたよ。あとゴミもこんなに…。このやり方は初めて試したんですが、実践してみて結構良いと思いました。恥ずかしがり屋の男子にはオススメです。

※オーソドックスなやり方は、ガーゼと糸を用意し、蓋に穴を開け、ガーゼに包んだダンマルを糸で縛って蓋の穴を通して、割り箸で固定する…というものです。あ?面倒臭っ(笑)。

どのやり方でも割と簡単にできるので、皆さんもお試しあれ。

こんにちは、映像科講師の森田です。

映像科も夏期講習、はじまっています!

23日までの4日間は【EA 武蔵美映像 感覚テスト特訓コース】でした。

映像科の実技試験の中でも最も多くの人が制作する実技試験「感覚テスト」については、以前にも少し解説をしました。

今回の講習では、この感覚テストの「発想」「文章」「描写」「構成(レイアウト)」の4つにポイントを絞り、各日参考作品などを見てもらいつつレクチャーを行いながら、制作に入りました。

この時期の課題では試験本番のようなキーワードから発想する形式だけではなく、写真や音など様々なことをきっかけにして場面を創作します。

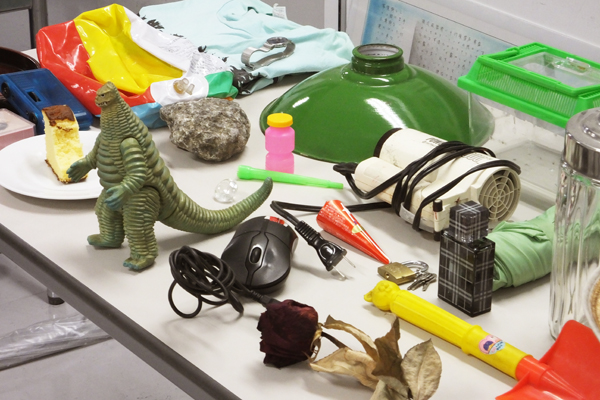

この日は・・・

「あなたの目の前にある『物』がかつてどういった場所に存在していたか想像してください。その想像を手がかり魅力的なワンシーンを創作して、絵と文章で表現してください。」

という課題。「物」はくじ引きでランダムに渡されます。

「虫かご」「ビーチボール」「ハワイのTシャツ」のような夏っぽいアイテムから、妙に生活感を感じる小道具「古いドライヤー」「香水瓶」、あるいは「食べかけのカステラ」「『風の谷のナウシカ』のレコード盤」などの謎のモチーフが次々に手渡され、困惑しつつ制作を進めていました。

今回は、そんな中「石(手のひらサイズ)」を引き当てたYさんの作品を紹介します。

++

映像科は現在講習の中休みですが、8/1からは【EB 私立美大映像 推薦入試対策コース】が始まります。

参考作品やWSなど準備しておりますので、受講している皆さんはコンディションを整えておいてください!

こんにちは。油絵科の関口です。

夏期講習会も始まり、デッサンに奮闘している人も多いと思います。油絵科はデッサンでも求められる内容は多岐にわたるので、頑張って制作するだけでなく、色んな作品を見る事も大切になります。

そこで今回オススメの展覧会を一つ。

東京ステーションギャラリーで行われている「12Rooms 12Artists」。僕も先日観てきましたが、日本で本物を見る機会が滅多にない作家が勢揃いしている感じで、結構マニアックな人選だと思いました。

駅の改札口を降りると大きなポスターがあるので、すぐに分かります。

会場に入って一番最初の部屋はスーザン・ローゼンバーグ。

すだれを潜ると次の部屋ががエド・ルーシェイ(新美ではずっとルシャと読んでいました)

フロアを降りた最初の部屋にはルシアン・フロイド。

※会場内は撮影不可なので、写真はインターネットミュージアムより

奥に進んで行くとミンモ・パラディーノやデヴィッド・ホックニーなど、新美の画集で馴染みのある作家の名前がチラホラ。他にも荒木経惟や小沢剛など日本人の名も。

ステーションギャラリーは、東京駅の丸の内北口から出たらすぐの場所です。月曜日休館ですが、金曜日は20時まで開催していますので、是非行ってみて下さい。

実際に行ってみると、もしかしたら「よく分からない」と思うかもしれませんが、数年後に「あの時あの作家の本物を見てたんだ…」と考えるようになると思います。夏期講習会で地方から上京してきている人も必見です。

東京ステーションギャラリーの紹介HP

http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/201607_12rooms.html

こんにちは!彫刻科講師の稲田です。今週から夏期講習会がはじまりました。

まだ、天気は良くない日が続いていますが彫刻科はみんな元気に制作に取り組んでいます!!

普段、昼間部と夜間部はなかなか一緒に制作する機会はないですがお互いに刺激し合いながら夏が終わる頃には「夏の思い出は新美の彫刻科で制作」と胸を張って言えるように講師共々制作に打ち込みましょう!!

講習会初日は、小川原先生によるデモンストレーションからはじまりました。

デッサンの大切な要素の確認、いろいろな見方からなる進め方等講師の僕もなるほどという内容でした。生徒のみんなにはどのくらい伝わったでしょうか。

こちらは授業風景↓

講習会はじめの課題は「奴隷」木炭デッサンでした。中でも質の高いデッサンが出来上がってきたので紹介します。

昼間部生の石膏デッサン「奴隷」

作者は立ち上がりから完成が見えているように段階ごとにどんどん奴隷の印象を引き出して描き進めていた姿が頼もしかったです。

しっかりとそこにある形を描きながらも空間を損なわず、奴隷の持っている構造、動き、量感に反応出来ています。作者の持ち味が遺憾無く発揮された一枚ですね!

今回紹介するのはこの1枚だけですが、生徒全員が1学期末のデッサンよりも成長を実感出来た課題になったのではないかと指導していて感じました。

この後の課題も絶えず、挑戦していきましょう。そして失敗しましょう!失敗がないというのは一見いいように感じますがそれは違います。自分にとって未知の領域へ踏み出すときはどんなに綿密に計画を立てても失敗は付き物です。失敗の先にしか成功はありません。今から守っていては駄目ですよ!

失敗繋がりですが、この画像の作品は僕が今制作している木彫の作品です。わかりにくいですが頭部の荒取りを失敗して寄木しています。完璧だと散々シュミレーションして荒取りをチェーンソーでしていくのですが毎回どこか失敗します‥僕の見切りの甘さといってしまえばそれまでなのですが、、ただ、毎回何かしら新しいことを取り込んで前回とは違う作品を作っていくということを大学を出てから自分の作品制作の1つの目標にしています。今回は失敗するんじゃないかと何回も頭に浮かびます。実際失敗します、ですが大抵1日経てば立ち直ります。新鮮さと失敗はセットだと思います。

自分の作品にいろんな意味でドキドキしながら制作出来ると最高ですね。

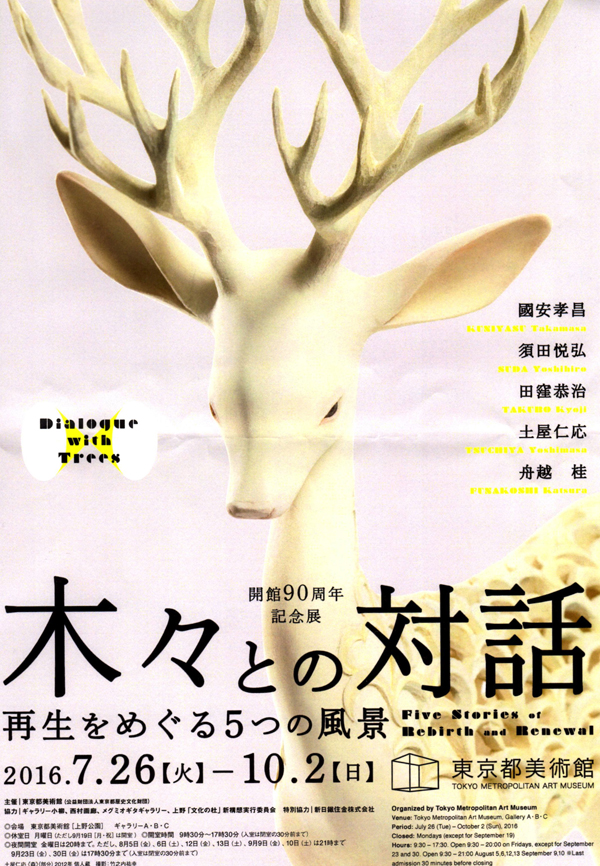

最後に展覧会のお知らせです。東京都美術館で「木々の対話 再生をめぐる5つの風景」という展覧会が開催されます。会期は2016年7月26日(火)ー10月2日(日)です。木を素材に制作されている5人の作家さんが出展されています。彫刻科の学生にとっては彫刻の作品にふれる良い機会です。夏期講習会で忙しいですが時間を作って是非みにいきましょう!!

では、今回はこの辺りで失礼します。次回は小川原先生です。お楽しみに!!