冬が待ち遠しい彫刻科講師内田です。

朝晩寒くなり、いよいよ受験シーズンという感じがしますね。あちらこちらで、コンクールも開催され、浪人生はいつもと違うメンバーと、現役生は先輩に混ざり、皆それぞれ刺激があったのではないでしょうか?

受験が近づき不安を感じる人、勢いに乗る人、様々いるでしょう。

合格する保証は誰一人にもありません。だから不安になるのですよね。でも、あなたが受かる可能性だってあるのです。私は自画像が苦手でしたが、試験に出るかもしれないので家で自主練しました。(但し嫌にならない程度に。←ココ自分の中ではポイント!)結局上手くならなかったのですが、やるだけやったので当日出たら描くしかないし、努力したことは自信になりました。ただ毎日やれることを真摯にやっていれば、下手なはずの自分も受かったりするのです。

でも人それぞれなので、腹をくくって苦手分野はやらずに、できる方面をとにかくレベルを上げるっていうのもありかもしれません。運良く試験に出ないかもしれないし、出ても久しぶりすぎて新鮮な気持ちで描けるかもしれないし。はたまた、例えば素描、自画像が苦手でも静物が得意でレベルアップしてきたならその力で突然自画像も描けるかもしれない。少し極端な話をしてしまいましたが、受験は結局自分次第。そのためにはやはり、自分にベストだと思う方法で、やるだけやってみるしかないのです。本番当日、誰にも頼れない中、自分なりにやってきたという自信が味方してくれるはずです。

さてそれでは早速、新美生の自信作を見て行きましょう。

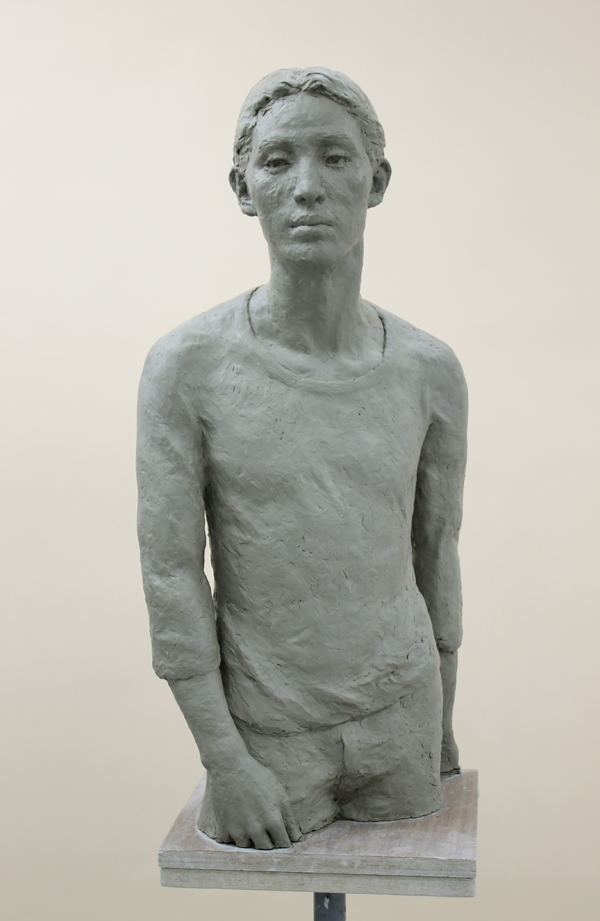

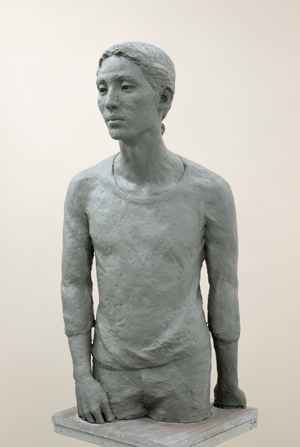

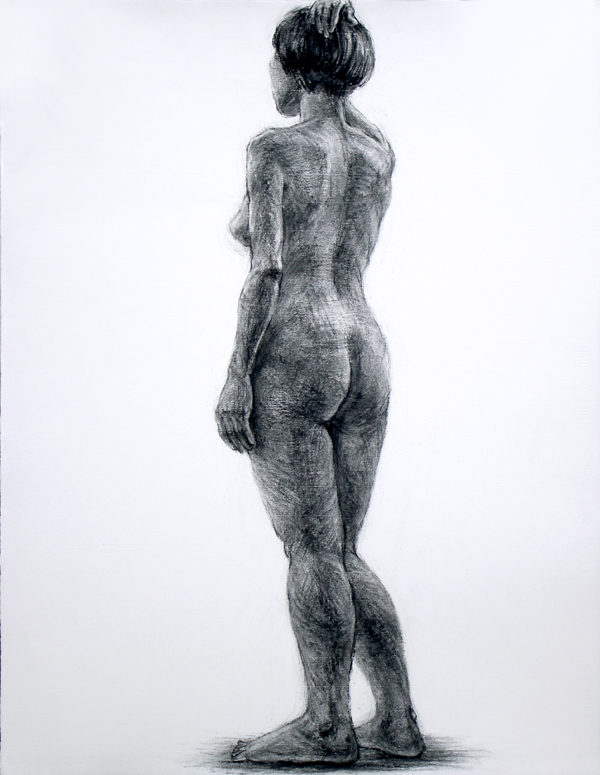

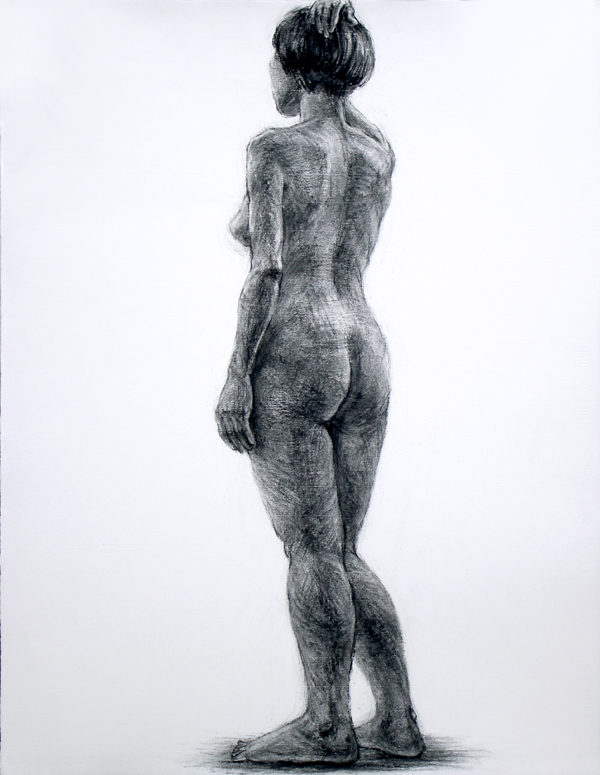

まずは人体です。

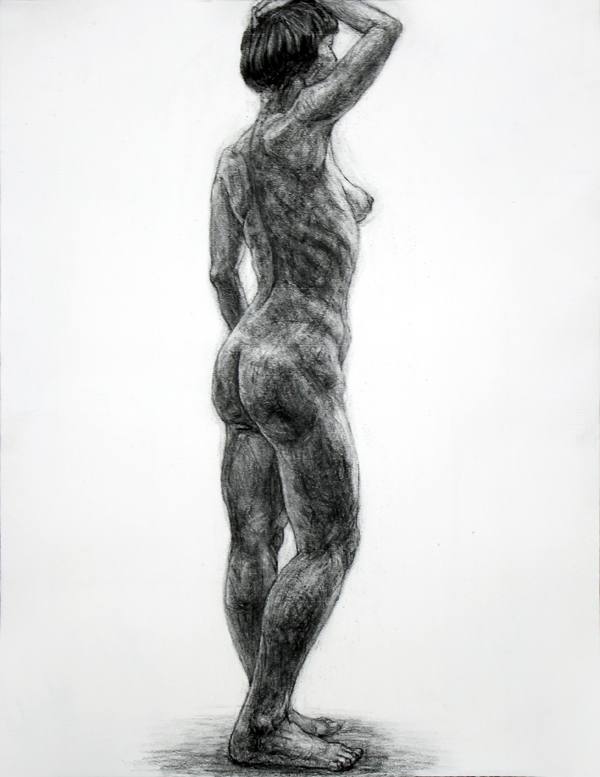

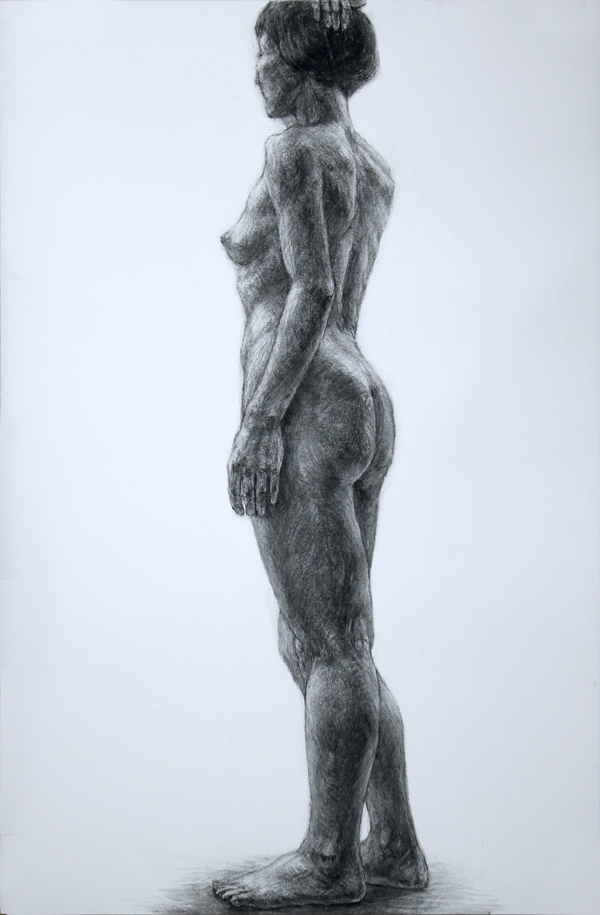

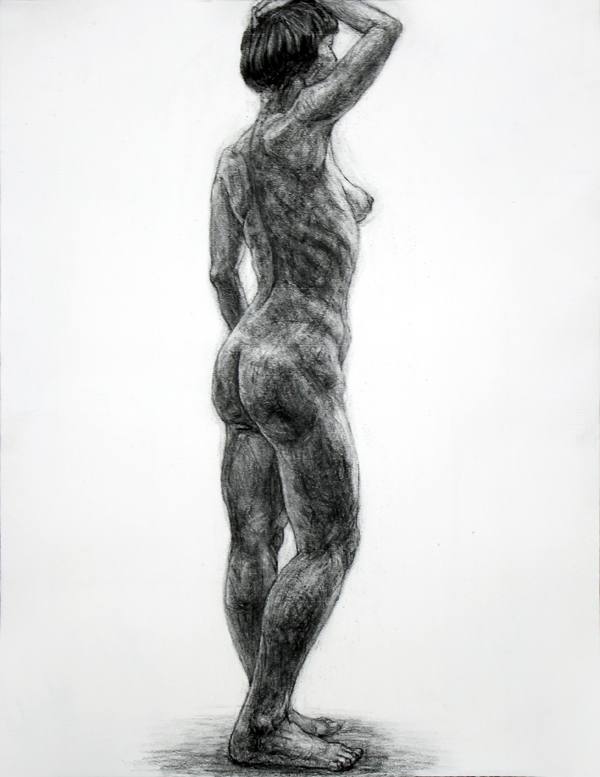

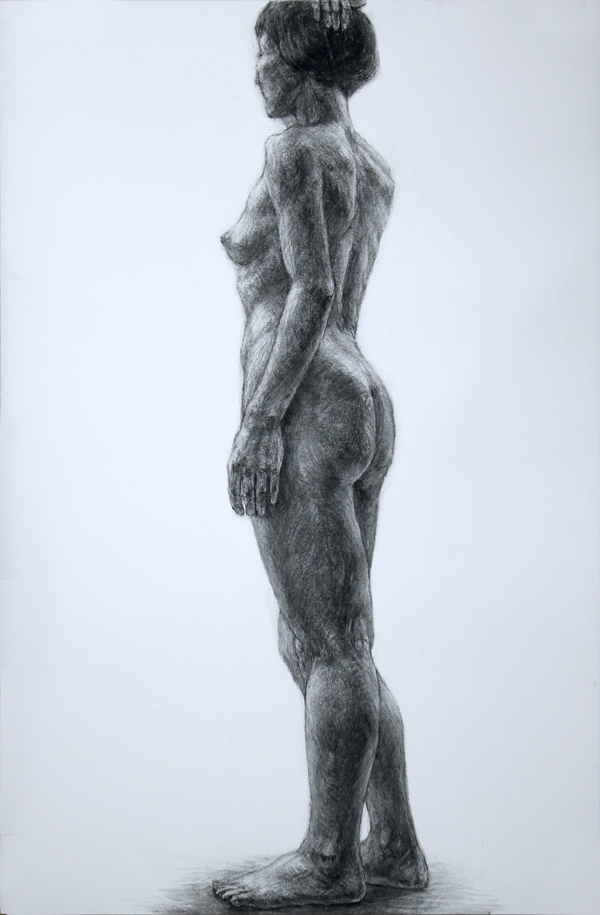

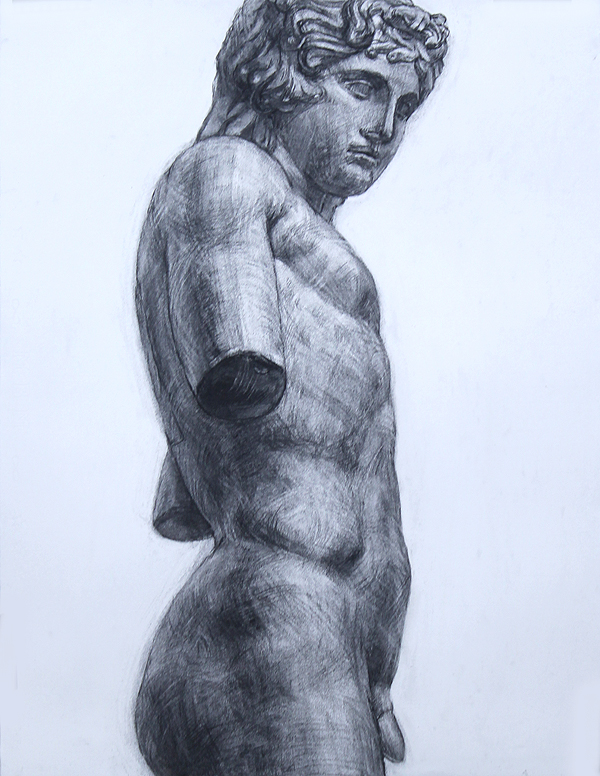

I.Hさんの作品

全体的に自然な仕上がりです。さらに上を目指すなら、曲げているポーズのせいか、遊脚のひざ下が立脚より長く見える気もします。気にならないレベルですが、左右や手前奥の位置関係を意識して、より自然になるよう微調整しても良いかもしれません。線のストロークももう少し柔らかくなると肌の柔らかさが出そうです。

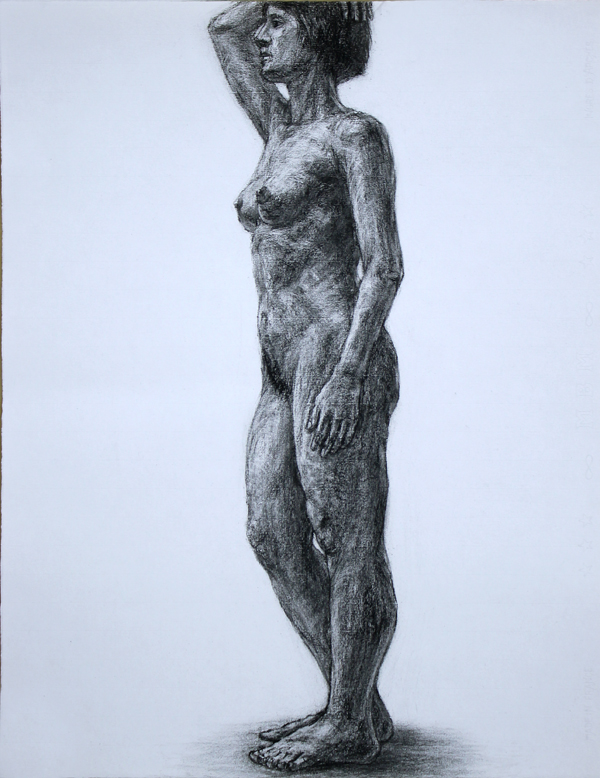

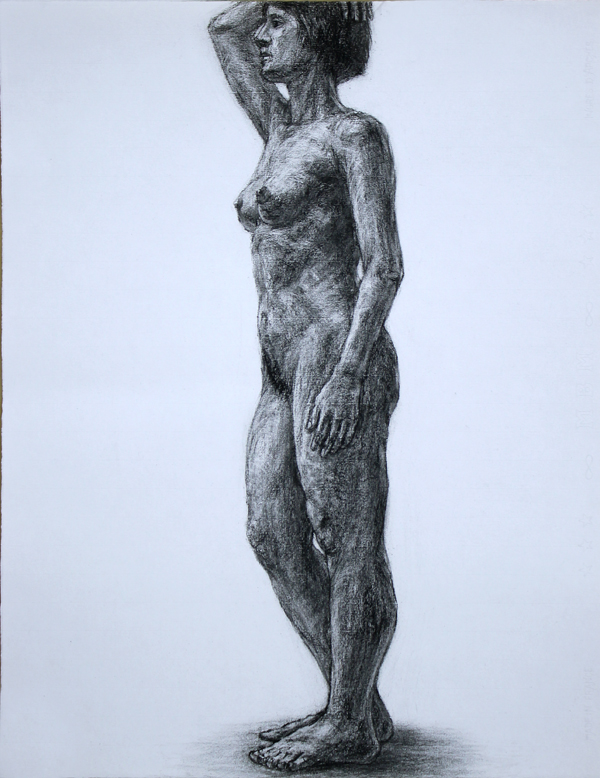

同じくI.Hさんの作品

こちらは一枚目より線が目立たず柔らかい空気感が伝わります。曲げた奥の膝が少し内向きに入っている感じがとてもよいですね。

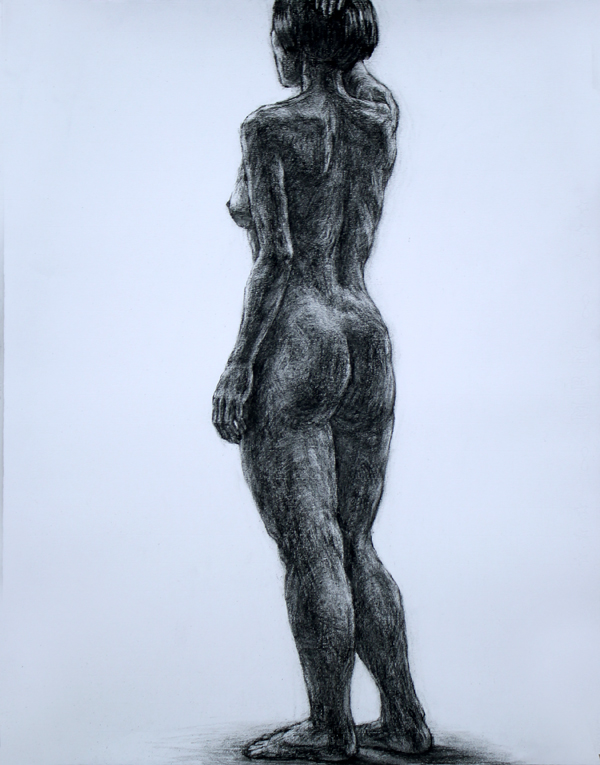

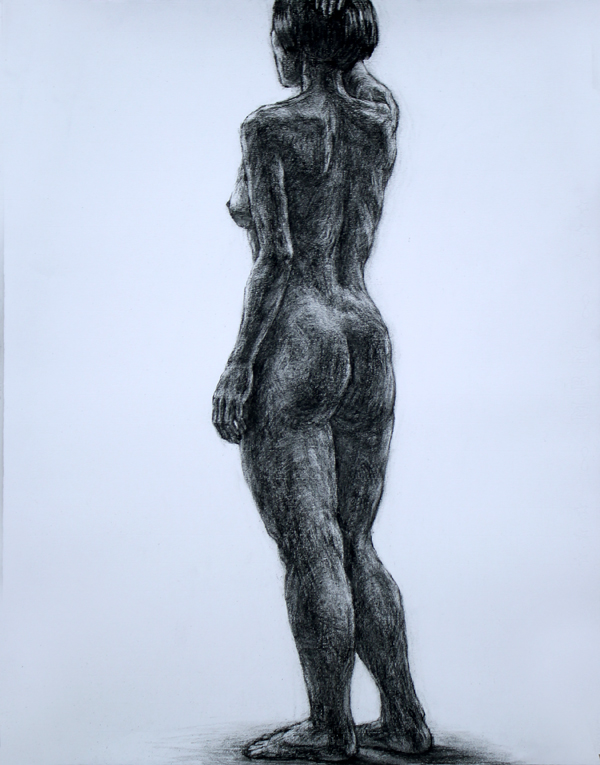

H.Aさんの作品

胴体部分は人体の柔らかさがでていますが 足首、くるぶしがもう少し自然だとなお良かったのではないでしょうか。ちょーっと、このくるぶしはいかついね。全体的には人体のボリュームが出てて良いです!ポーズも自然。

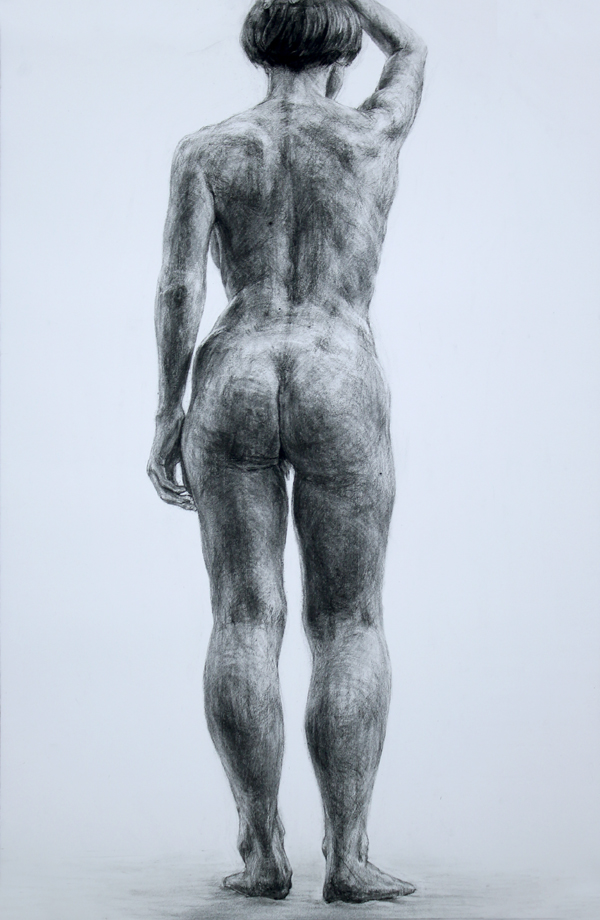

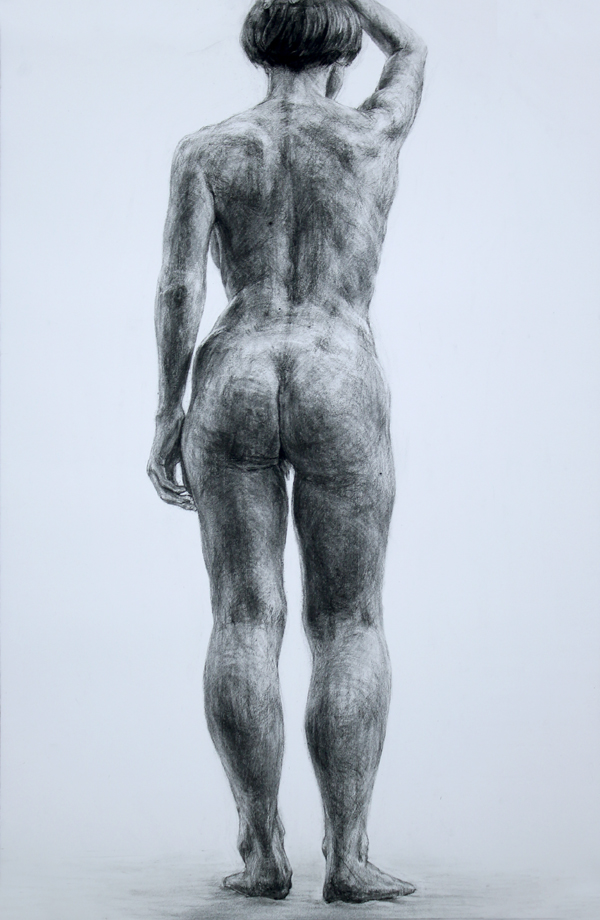

同じくH.Aさんの作品

こちらは肩甲骨の表現が少し強引かもしれません。全体的に強いストロークの線画目立ちますが、伸び縮みを捉えようとしているので印象は悪くない線です。

M.Yさんの作品

鼻の下に落ちる影など強すぎて目鼻がはっきりしているせいか、顔の表情が少し硬く見えますが実感ある炭が乗っています。横位置でも体手前奥の伸び縮みが上手く表現できています。特に奥側が絶妙。手前の脚は、少し肌や筋肉の張りの表現が固いかも。

同じくM.Yさんの作品

腕やお尻の光の抜き方が単調になっているかもしれません。肘と腰の間の空間を活かしながら丁寧に光を白でぬけるとより良くなりそうですね。バランスは良いでしょう。炭もたっぷりのって味わい深い素描になっています。

S.Kさんの作品

肘周りが小さく見えますが、輪郭線がやわらかく、人体を取り巻く空気感を意識して描けています。空気感を感じる素描、大好物です!が、これ以上白くなると人体の存在感も薄くなってきてしまいそうなので注意しましょう。

T.Hさんの作品

腕の表現や体の質感がよく描けています。ただ、体に対して少し首が細く見えてしまうことと、首と顎下の描写をもう一歩突っ込んで描きたいです。

次の二人は普段の木炭紙の倍版で描きました。

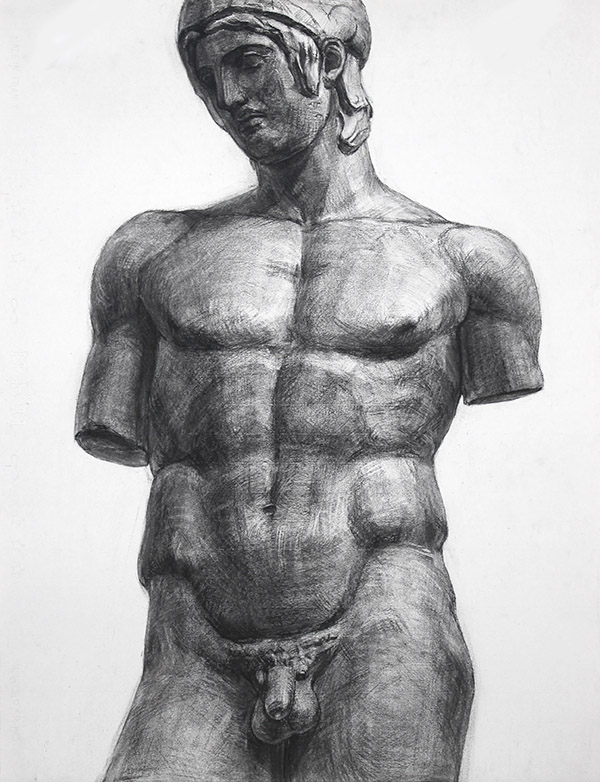

U.Tさんの作品

横から見たら、どのくらい足を前に出しているか、身体のそり具合などが想像できるほど、緻密に描いています。左腕と身体の間の空間もこだわりが感じられます。きれいです。

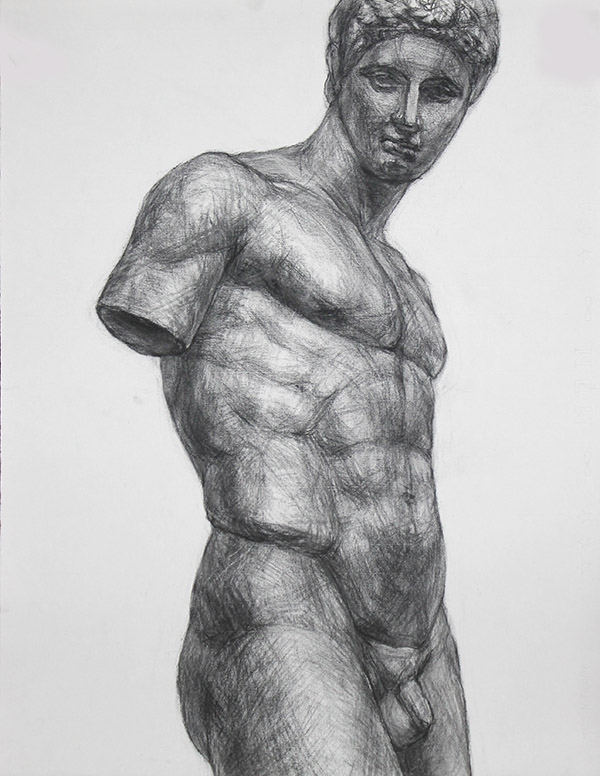

Y.Rさんの作品

全体感は良いですが、じっくり見て行くと奥の遊脚が、手前の立脚の膝下と比べ長くなっています。かかとの位置が、画面のもう少し上に位置するとよかったかも。かかとが尖って見えるせいもあるかもしれません。人体素描はポーズが多少ぐらつくので、画面の中で見たとき、より人体のバランスが自然になるように微調整して合わせてしまって良いでしょう。

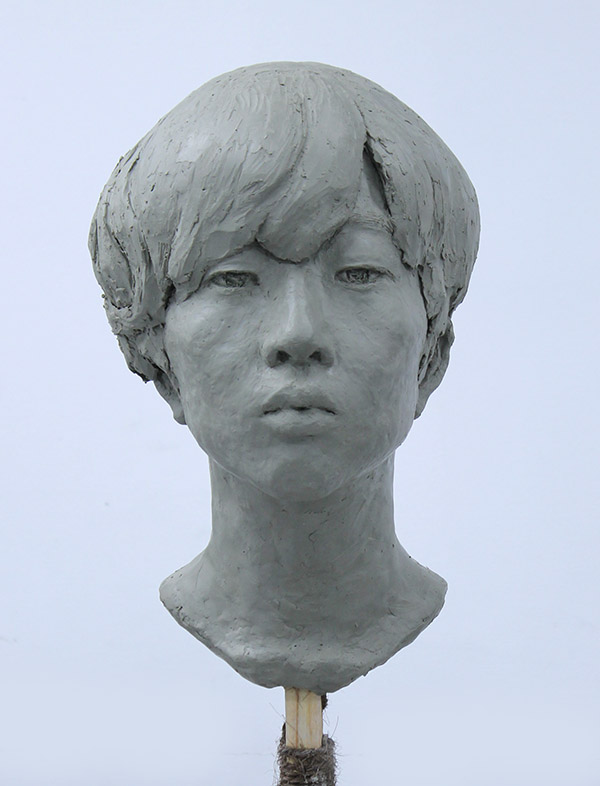

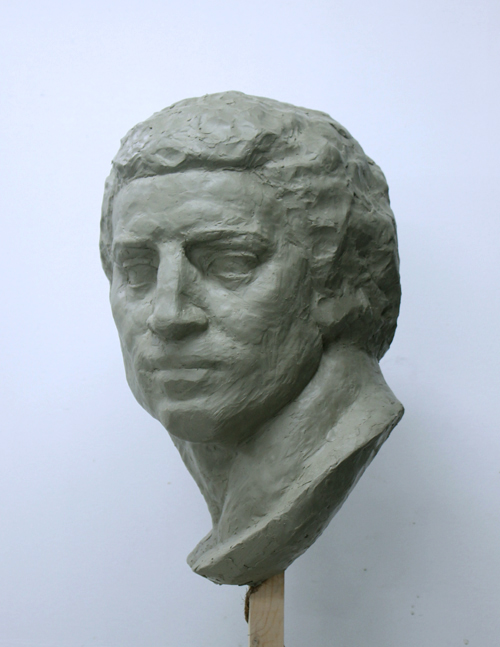

次は塑造です。

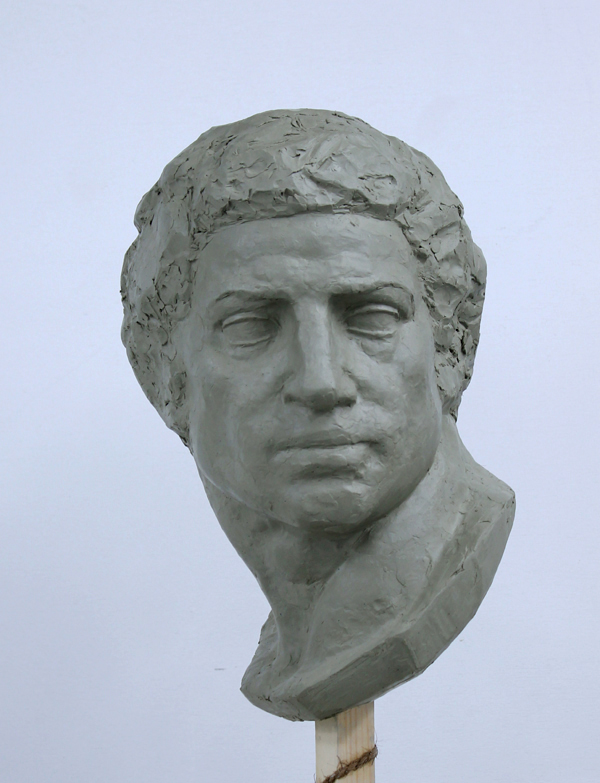

U.Tさんの作品

途中パーツの張りから頭部の張りまでバチバチに目立っていましたが、最終的には部分的にならず、全体的にまとめ、強い模刻像となりました。

S.Aさんの作品

指先で押さえる仕事が多く、指先単位の凹凸が目立っていましたが、最終的には頬の張りが出て、グデアのカチッとした雰囲気が表現出来ました。顔も似ています!

S.Kさんの作品

バランスはよいですが、首周りが弱そうです。肩へのつながり具合、鎖骨周りなど切り口の先にある形や構造を、より一層意識してみましょう。頭は重いので、芯棒に頭部を支えられてるのではなく、(粘土の)首が頭部を支えているような安定感が首に出せると良いですね。

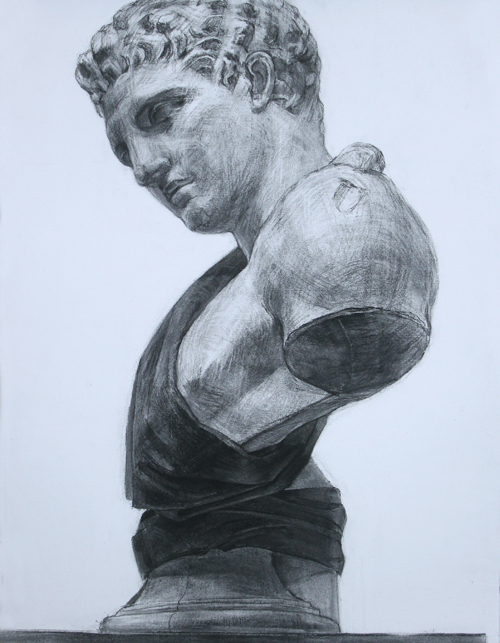

デッサンに戻ります。

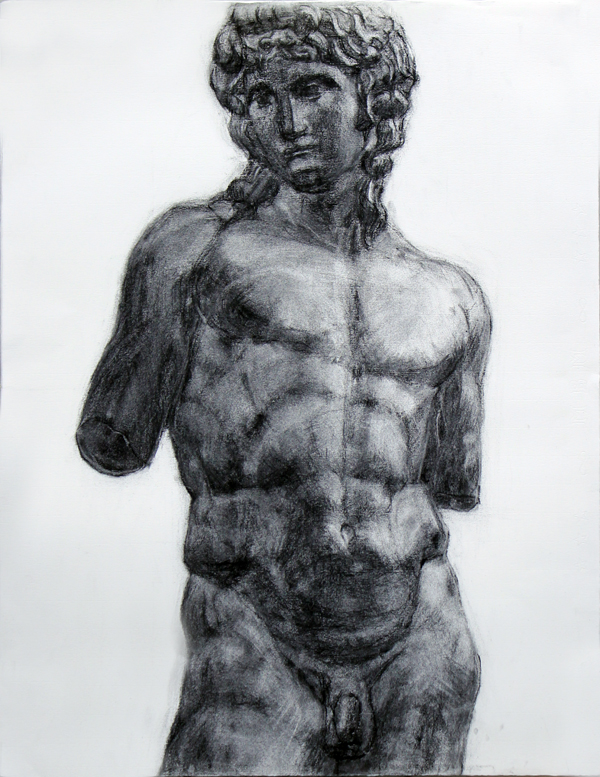

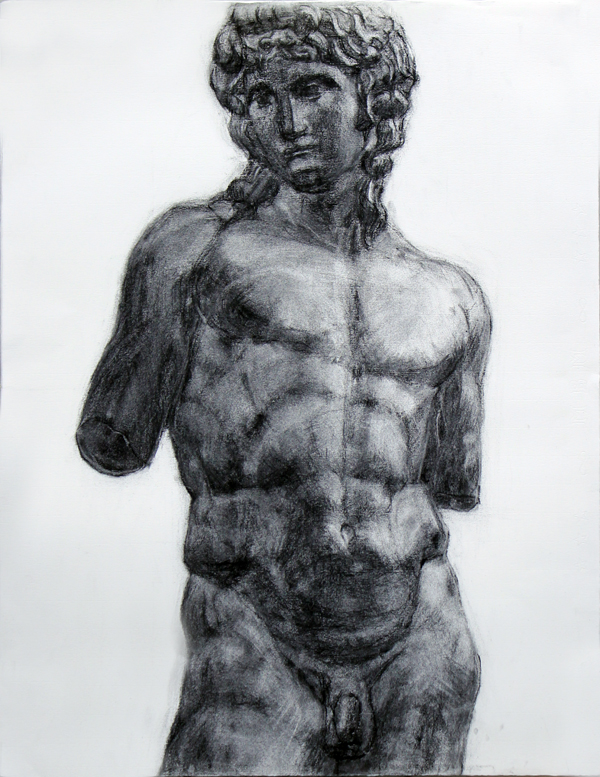

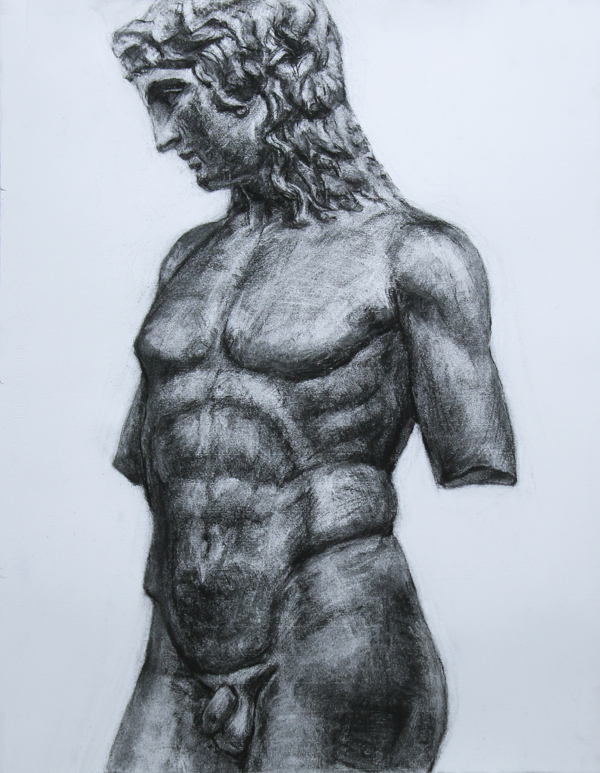

同じくS.Kさんの作品

パジャントの首がすっと立ち上がる緊張感が出せました。髪と首周りの空間も綺麗に出ています。(パジャントって微妙に顔で正中線がずれているんですよね?。知ってか知らずかいい具合に描いてますね。)

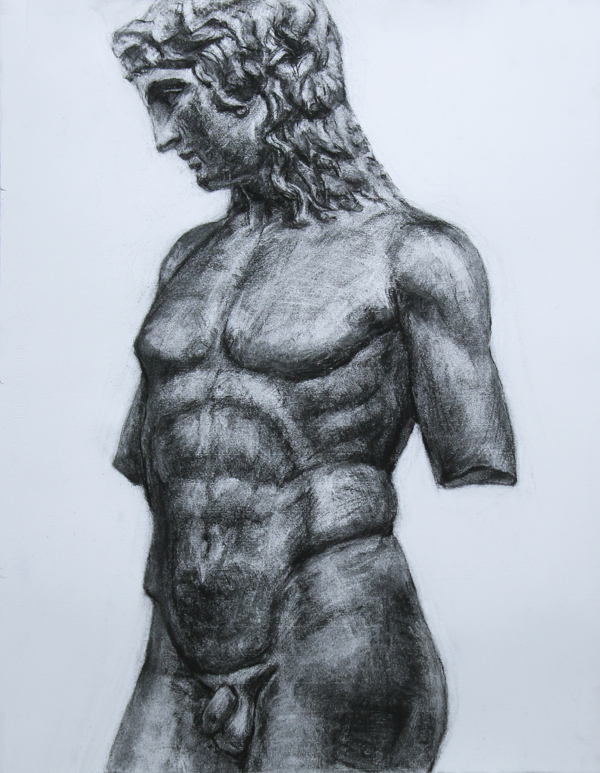

M.Yさんの作品

パジャントの横位置は頭部が大きく、前から見た時より迫力あったりします。カチッと全体を捉え、安定感のあるデッサンです。首向こうに落ちる影、個人的にグッと来ます。

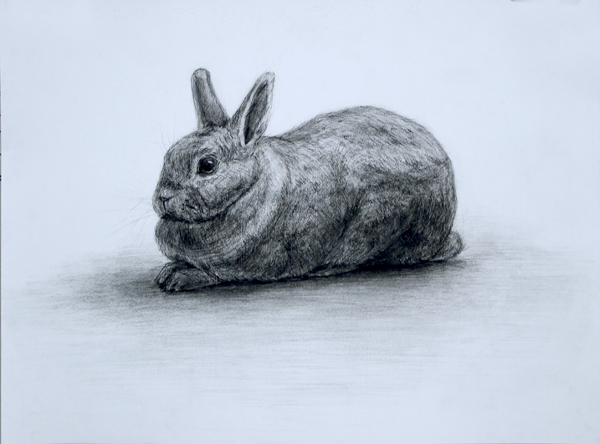

続いてウサギさんにいきます。まず素描から。

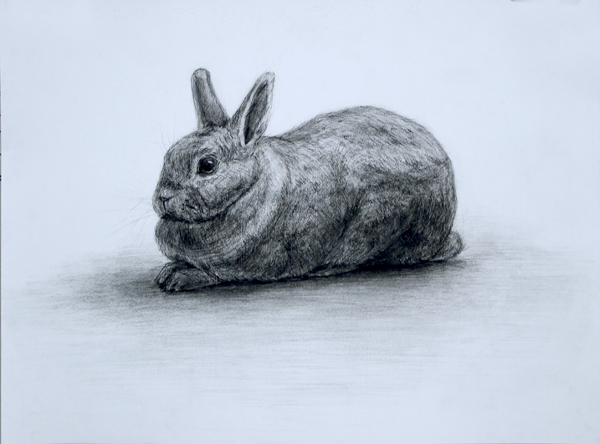

U.Tさんの作品

精度の高い素描です。特に顔から背中にかけては、触った時の肉質感や体に沿う柔らかい毛並みのふわっとした空気も感じられます。毛色の違いまで緻密に表現しているところは好感が持てます。この描写力はかなり自信を持って良いですね。

H.Tさんの作品

書き出しのクロッキー的な捉え方が非常に、いや、異常に?良かったと思います。そのため、最終的にうさぎのボリューム感が上手く捉えられています。描き込みがH系の硬い鉛筆が多かったので、なかなか描写が詰まっていきませんでしたが、粘り強く描けました。(・・・やれば出来るのは皆知っています。毎回粘れ!)

T.Hさんの作品

出だしなかなかプロポーションが取れませんでしたが、最終的に自然に描けました。素描の雰囲気も戦って描いたような熱い、温もりある素描になりました。実際より気持ち胸がむくむくしてるかな?

Y.Yさんの作品

影が縞模様のように主張していましたが、最後に大きな面で光を整え、ベタッとしていた床も横からの光を入れて前足とお腹の空間も出せてこれました。背骨の膨らみは少し強いですが、毛の流れをよく観察していて、頭部の骨格に沿った毛並みも丁寧に描写できています。

続いて塑造です。

T.Hさんの作品

前足と地面の空間が生かされ、佇まいが自然です。柔らかいポーズで体重移動とプロポーションがマッチしていて、動いている一瞬を捉えられた感じのする作品で好感触です。

I.Hさんの作品

こちらも同じく、どこに力が入ってそういう動きになっているのかがピタッと来る作品です。今挙げた2人共通して全体感は良いのですが、周りと差をつけるためにはもう少し指先、地面との接地面まで手を入れていきたいですね。(写真で見るとまあまあですが。実際見ると少し大雑把だったので・・・)

さてさて次は夜間部です!

まずはデッサンから。

S.Rさんの作品

脇が実際より少しぎゅっと詰まっている感じがありますが、炭のバランス、光と影の響き合いがきれいです。へそ下が真っ平らになっていましたが、少しの凹凸も見逃さず、身体のどこに力が入っているかなども考えながら何度も探っていきましょう。

T.Yさんの作品

胸の張り具合、両腕の位置関係など、背骨のS字も良く出せています。構造や全体感がしっかり捉えられるようになってきたので、石膏デッサンは、アウトラインだけでなく光影の量もミリ単位で合わせていくと、もっと説得力あるものになります。しつこくモチーフに食いついていきましょう。(いやー、でもかなりレベルを上げてきましたね。)

お次は自画像。

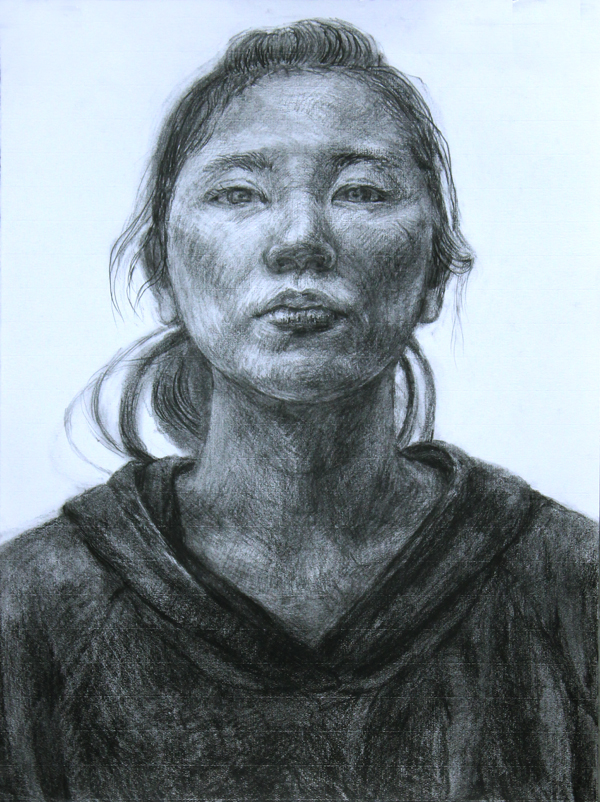

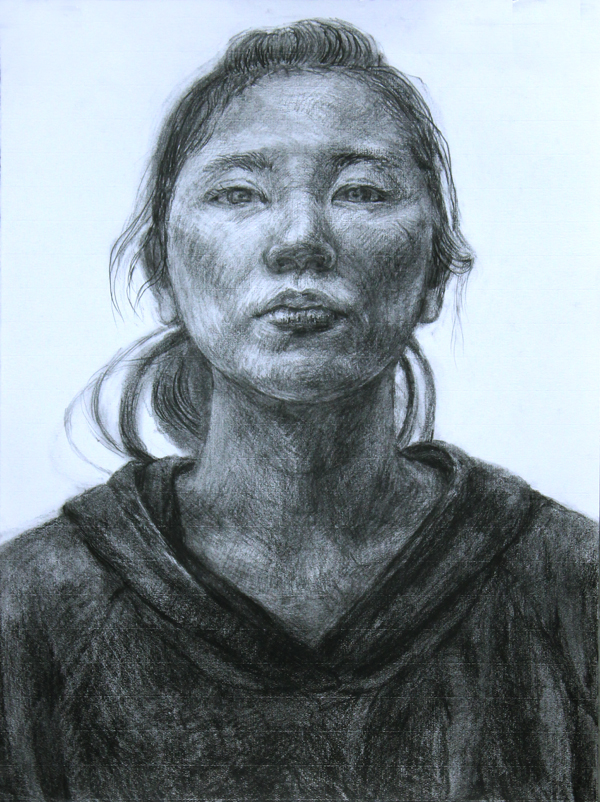

S.Aさんの作品

目がグッと来ます。眼差しが美しい。正面構図でも直立な固さがなく、頬の側面、耳への奥行き・髪のエアリー感。上手い!首の付き方が少し・・・・・・・でも良い!

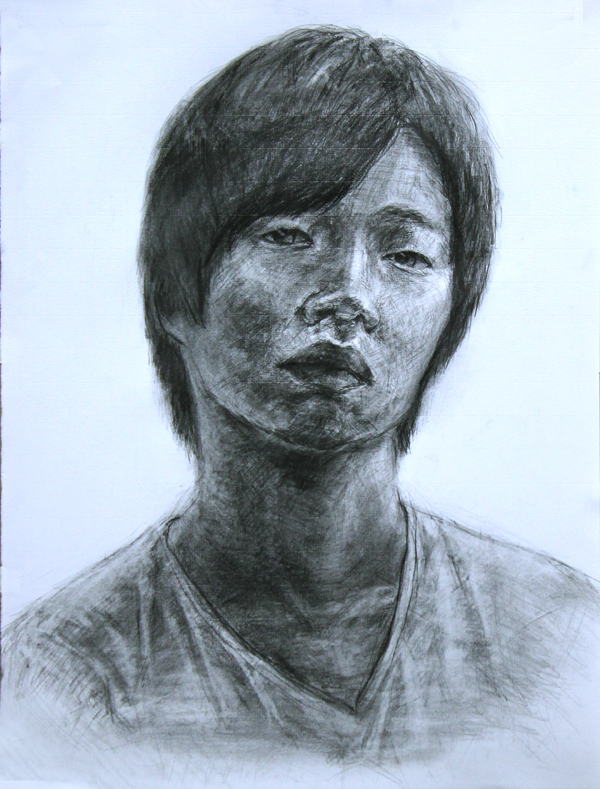

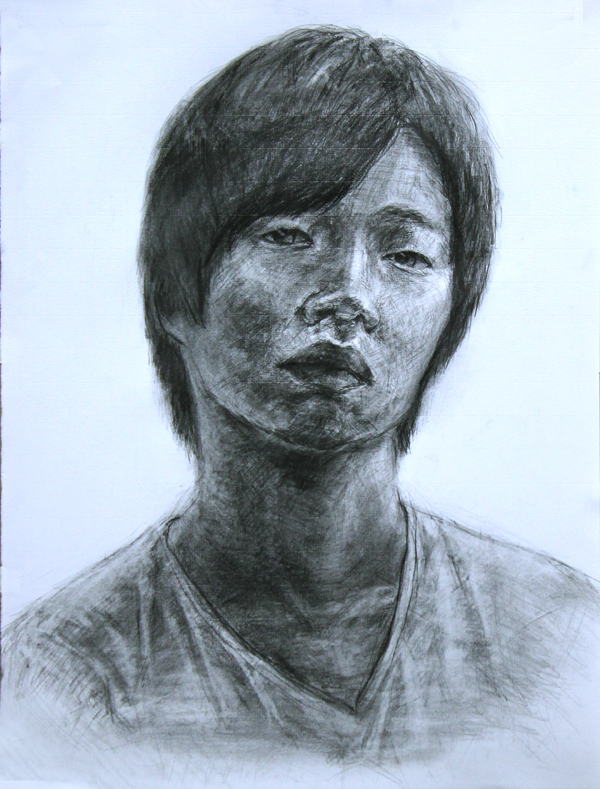

T.Yさんの作品

若干、目の収まる位置が不安定ですが、顔の表情が緩くて(←いい意味で!)良いです。頭部と体がゆるっと傾いていて(←いい意味で!)ゆったりとした空気が感じられ、全体感の良い作品になっています。

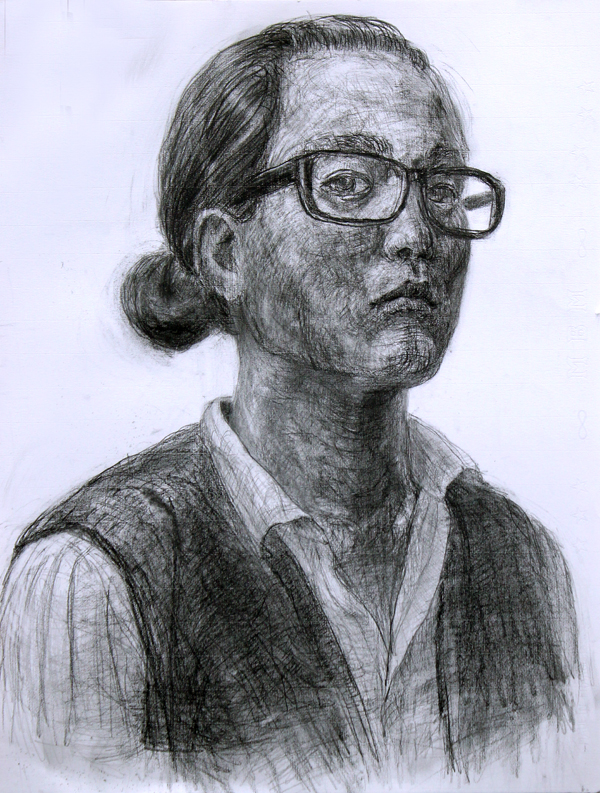

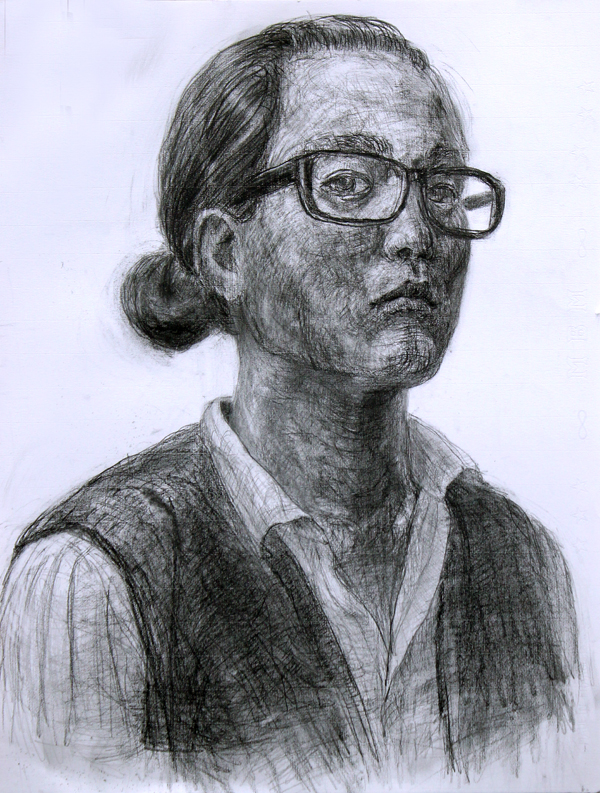

I.Hさんの作品

顔のパーツが骨格におさまり、安定感ある自画像です。奥行きも出ています。願わくば鎖骨も丁寧に描きたいところですが、髪の表情、首の表情、顔の表情と、形を追った線で詰めてきたのでとても良いです!

最後にうさぎさんです。

T.Aさんの作品

力みや強引さがなく自然な素描です。手数は少なそうですが指先の表現はよく観察しています。目の前でこっちの様子をうかがう、あのうさぎの雰囲気が出ていますね。素描の中で必要なところにピリッと少し強い線が効いています。(いつの間にそんな小粋なコト出来るようになったんでしょう・・・いい。)

S.Aさんの作品

素描の精度が上がっていますね!潤いのある瞳や動きのあるポーズで身体の伸び縮みも自然です。少し前足が上がっていて、体を丸めている様子にグッと来ます。毛並みもふんわり最高!(あ、耳の折れた感じが、これ以上やると若干嘘っぽくなるかも?)

すでにうろ覚えの記憶ですが、私の現役浪人のときよりみんなの方が断然上手だと思います。それでも生意気にも粗探しをして注文つけてしまうのは、まだまだ伸びしろが感じられるからです。まだ受験まで日数もあるし、上手くいった人もこれで満足してたらもったいないですよね。上手くいかなかった人も本番に向けて予備校で失敗して改善していけばよいのです。一度失敗すると覚えるしね。

って感じで、講師らしいことを言いつつ途中ぼやきを入れつつ、次回(11/11)の小川原先生へたすきをつなげます。では。

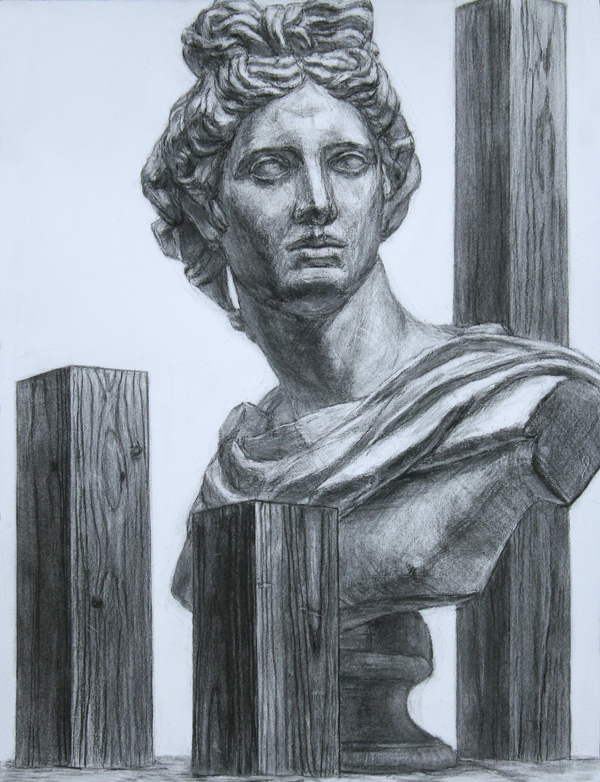

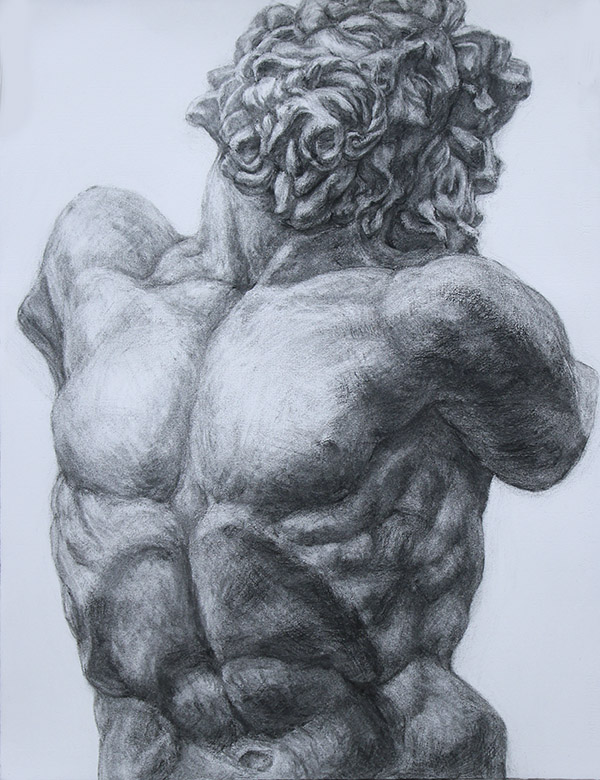

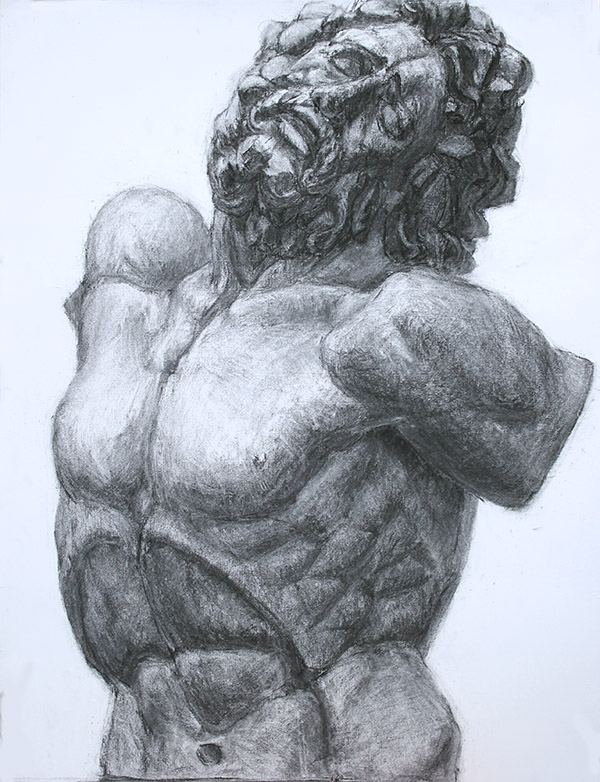

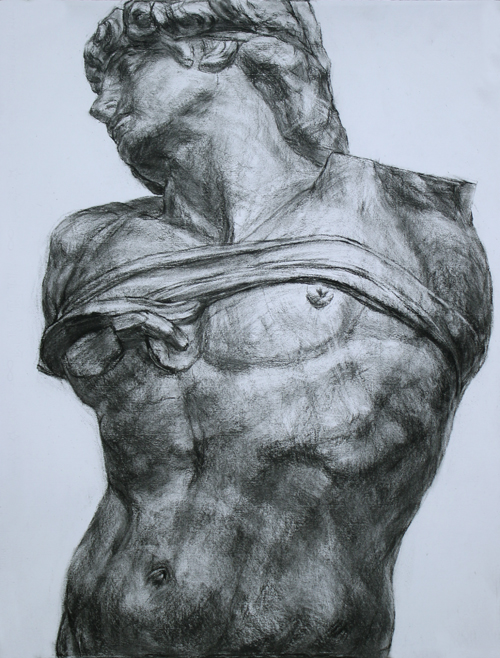

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 最近知り合いになった松田絵梨子さんと言う作家さんの作品です。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 最近知り合いになった松田絵梨子さんと言う作家さんの作品です。