こんにちは!彫刻科の小川原です。今回僕が制作していた作品は去年の2月くらいから制作を始めて、1年半かかって先日完成しました。

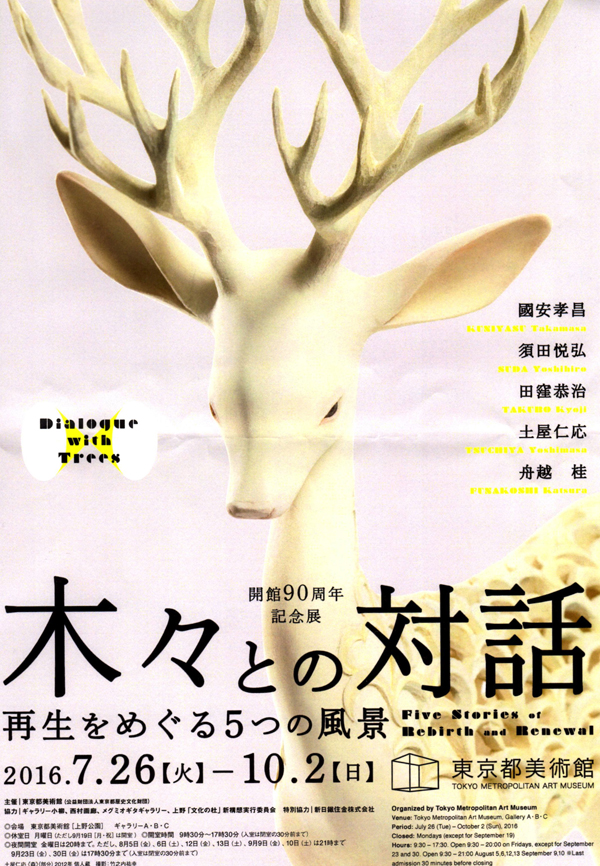

今月14日から国立新美術館で行われる新制作展と言う団体展に毎年出しているのですが、今年出品して区切りを付けたい!と思って7月8月と深夜まで無理して制作してたら胃腸炎になってしまい、1週間水しか飲めず、体重が6キロ落ちました 笑。

というアクシデントに見舞われつつも無事完成を迎えられ、搬入も終わりました。

かなり大きな作品ですが、それはいつものことで、それ以上に細かい作業が多い作品だったので大変でした。

夜をイメージした作品で、風に流れた衣がカラスの群れに変化しています。

完成作品。

興味がある人は是非展示会場まで脚を運んでいただけると幸いです。ちなみに学生は無料です。

次回作品はブロンズで制作します。ブロンズで制作した物をもしかしたら木彫でつくり直すかもしれません。自分のアトリエにブロンズ鋳造の設備を作ったので、ワックス原型から脱ロウ、鋳造まで自分でやります。ブロンズ鋳造は基本鋳造は業者に任せるのが普通ですが、自分以外の人の手が作品に加わるということに抵抗があるのは僕だけではないはずです。仮にちょっと上手くいかなくても自分で全部やりたい!という勢いで必要な物を全部用意してしまいました。

また経過を紹介したいと思います。最初の作品はブランクーシみたいに金ピカに磨き上げます。ブロンズに錫を追加して磨いた時に金色になるようにします。

ブロンズも木彫も実は習ったことが無いので、全部手探りなのですが、自分で考えて試して失敗して改良していくというプロセスがとても面白いです!

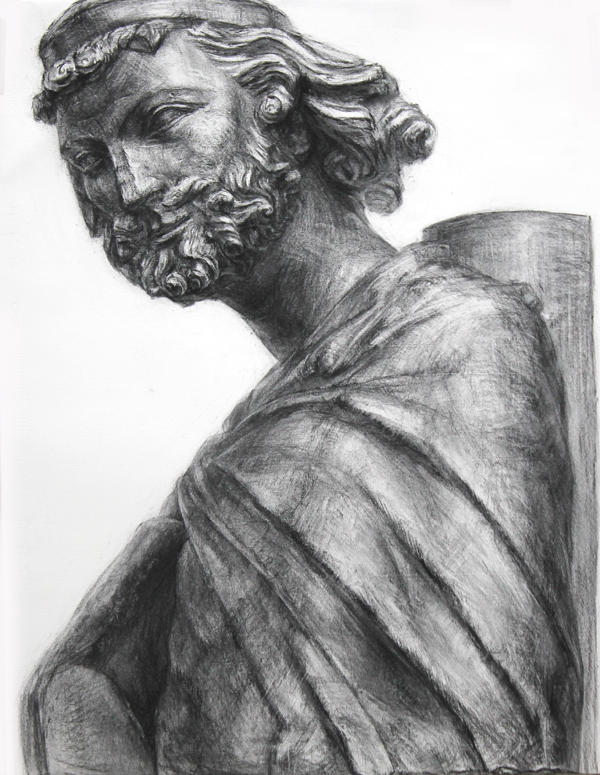

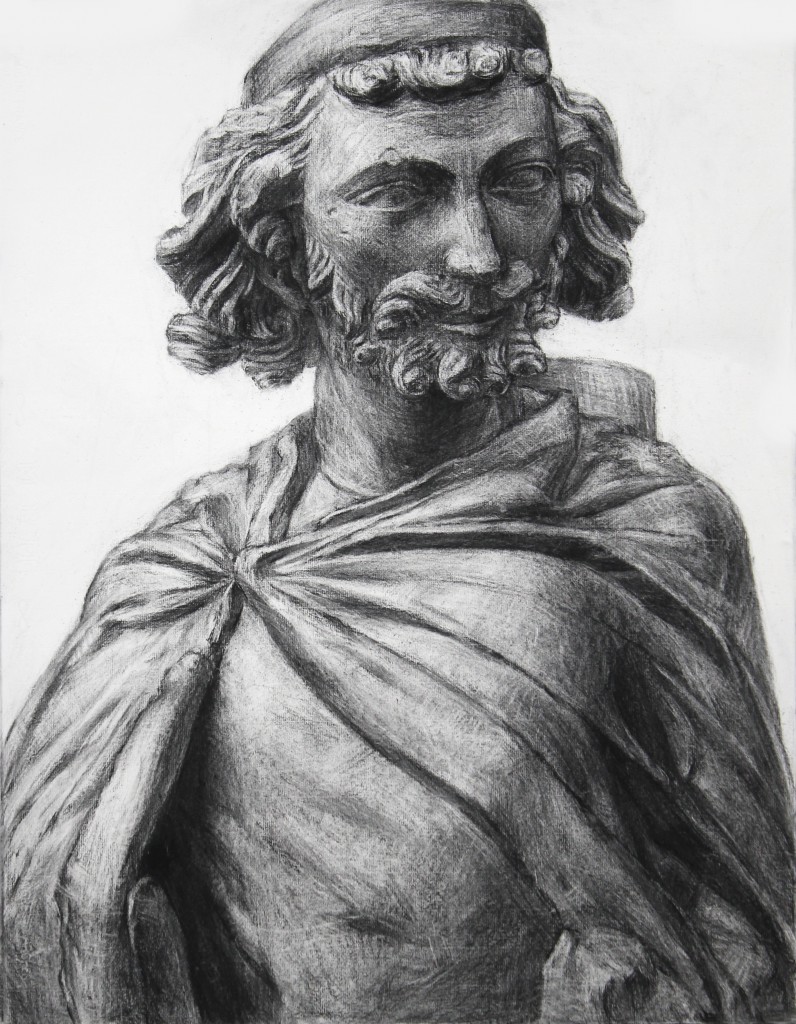

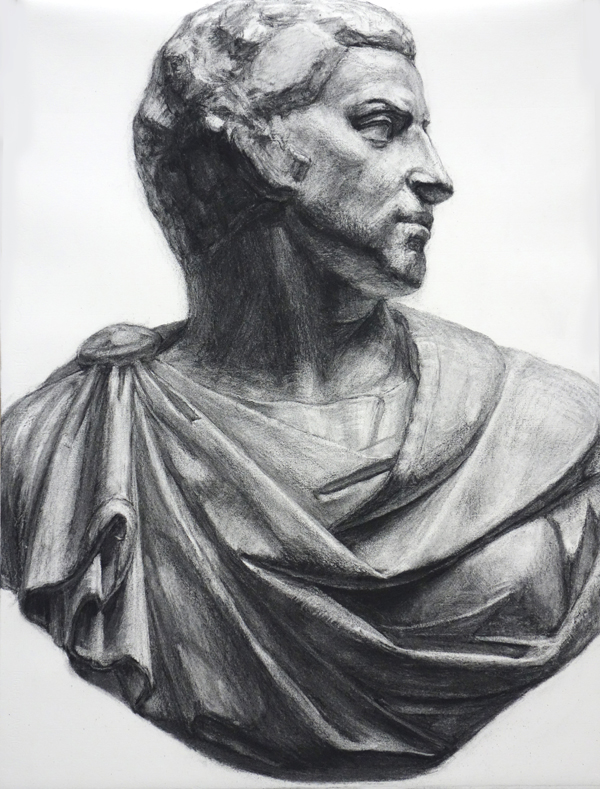

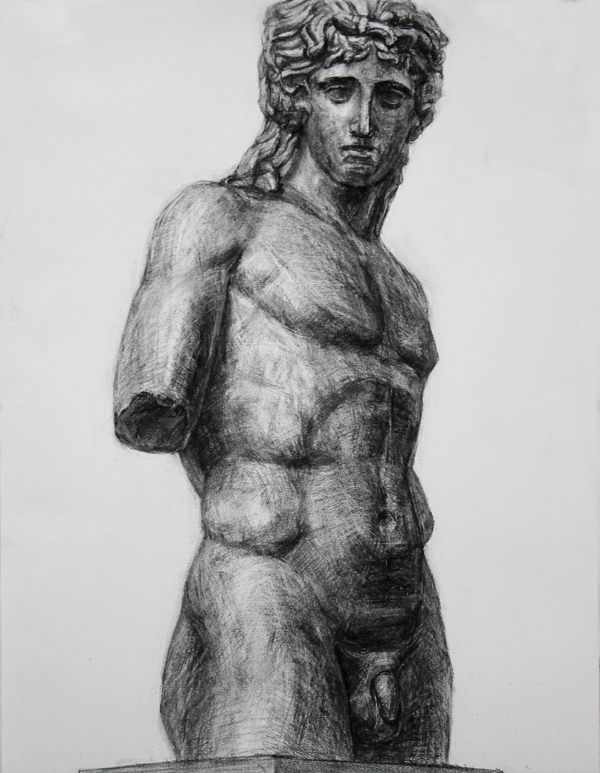

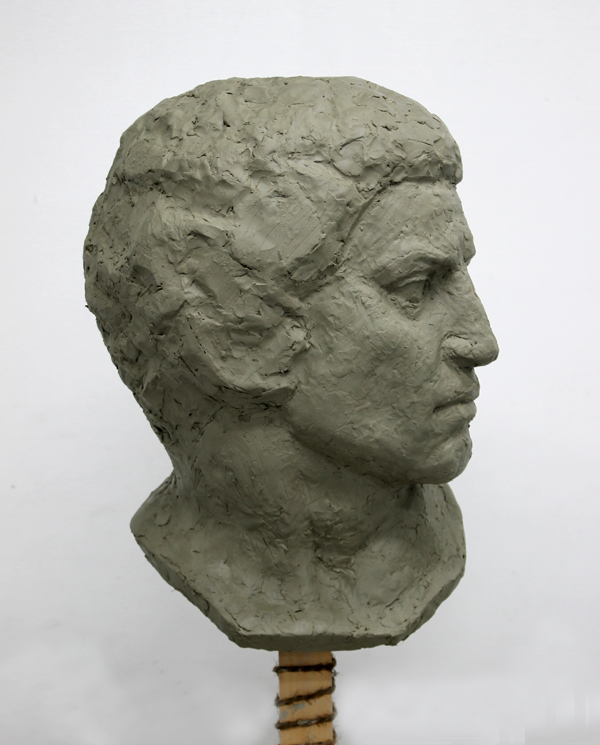

現役生の作品です。粘り強い探りが魅力的です。探ってできた表情がヘルメスによくあっていますね。頭部の空間がもう少し背景に抜けてくれると更に良かったと思いますが、現役生らしからぬ完成度の高さに驚かされます。

現役生の作品です。粘り強い探りが魅力的です。探ってできた表情がヘルメスによくあっていますね。頭部の空間がもう少し背景に抜けてくれると更に良かったと思いますが、現役生らしからぬ完成度の高さに驚かされます。