朝起きて今まではすぐに布団から出れたのに、

この数日すぐに起きられないことが増えてきました。

日中の気温はそこまでではないのですが、

朝方の気温がだいぶ下がってきましたね。

どうも基礎科の名越です。

布団から出て、やらなきゃいけないことがあるとわかっていても、

”早急にやらなきゃいけないこと”じゃないと頭が理解してしまうと

(今日はゴミ収集車朝からこない、とか)体が動かなくなってしまう。

そう、これが冬ですね。

さあ起きるぞ!これするぞ!今日はこれやるんだ!という気持ちが

体を奮い立たせてくれるのかもしれません。

高校生の時、朝5時半に起きて7時前に学校に着いて、吉野家の牛丼を食べて

そこからサッカー部でもないのに朝礼までサッカーをしていた時期がありました。

あれは一体何だったのだろうと今更になって思うのです。(しかも冬)

「私はこれがいい、こうしたい!」という気持ちは絵を描くうえでとても大事なポイントになってきます。

意志というのは如実に絵に反映されます。

色、筆圧、構図、さまざまなところに見えてきてしまうのです。

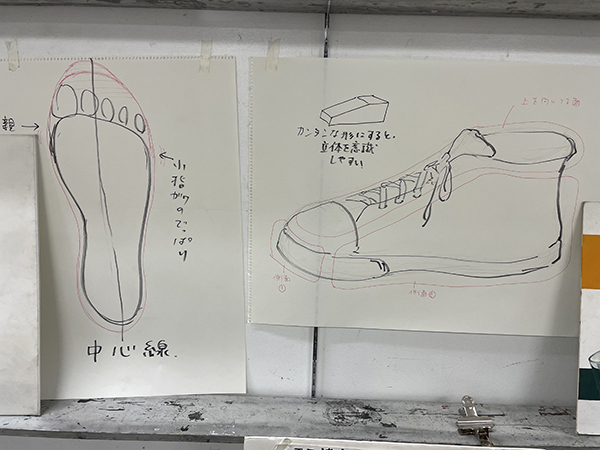

例えばデッサンの場合、

「いつか形が合うかな〜」「こんな感じの色かな〜」

という”なんとない仕事”が続いてしまうと、全体的にずっと何とないデッサンになってしまいます。

質感や形などがずっとモヤモヤしているのです。

形を決定するポイント、質感を決定するポイントがずっと定まらないからなのかもしれません。

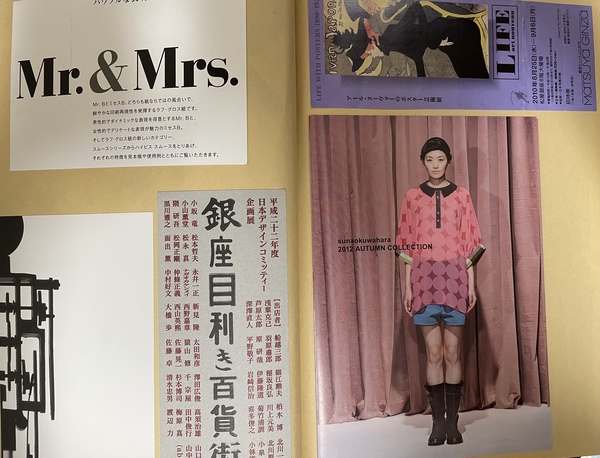

平面構成の場合、

”何をいちばん伝えたいのか?”

というコンセプトが曖昧なままスタートしていくと、何となく並べただけの絵や、

モチーフがまばらに並んだ(目が散るとかって言います)絵になりがちです。

これはモチーフの並べ方もそうですが、隣同士にのせる色、画面とモチーフのサイズ比

角度など、全ての決断が”何となく”になってしまうことで、いわゆる見え方の弱い絵になってしまうのです。

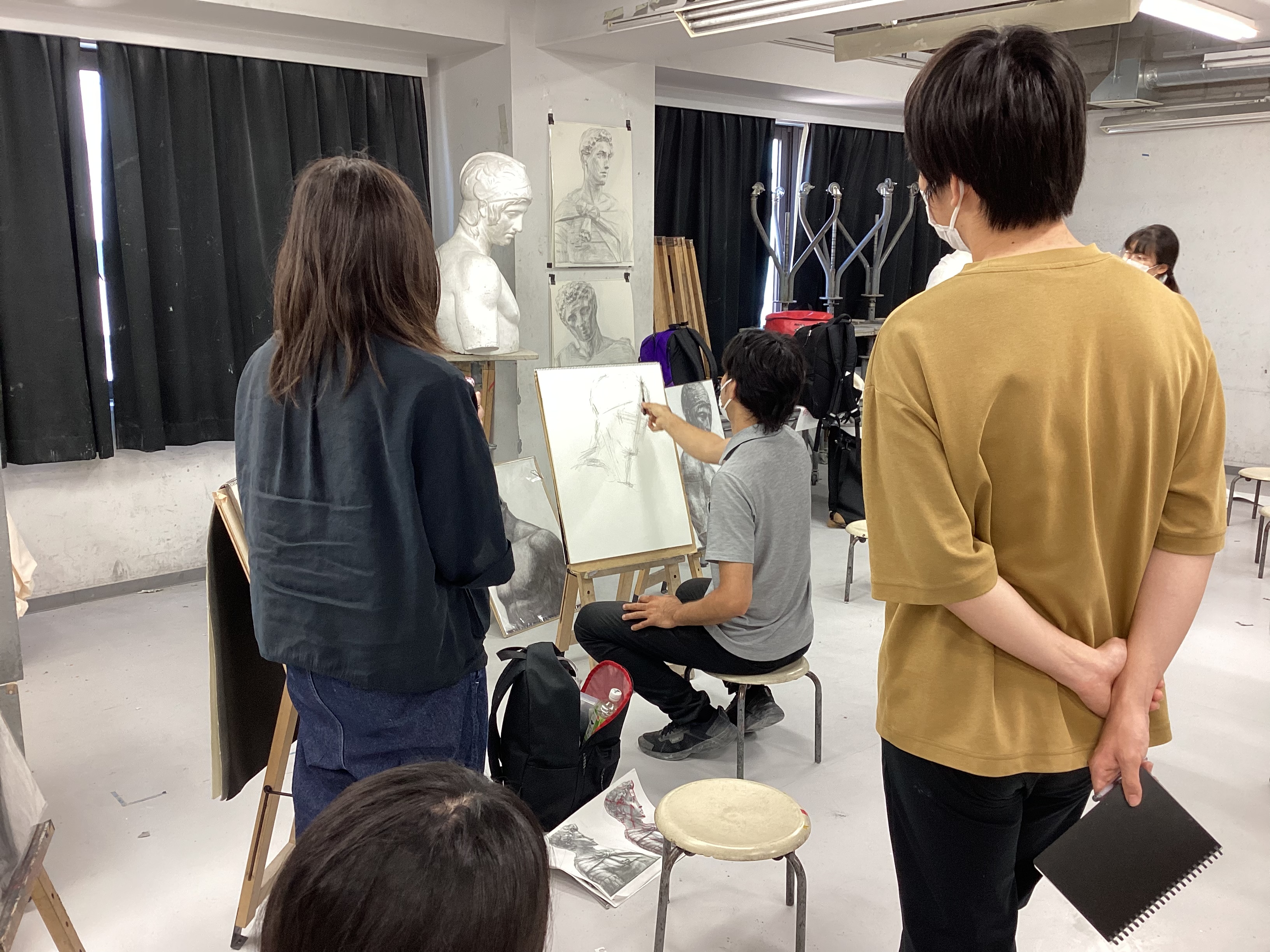

油画科などの場合、

自分の視点や考えを絵に投影するので、いちばん反映されるのかもしれません。

よく油画の先生が「これは何が見せたいの?」とか「テーマは?」と言っているのを耳にします。

デザイン科の自分としては、油画の課題は自由度が高くて結構何をやればいいのか

自分だったら迷うだろうなあといつも思ってしまいます。(だからデザイン科なのですが、、、)

たとえて言うなれば、とんでもなくメニューの多い中華屋さんというか。。

無限にあるメニューの中から今日食べるメニューを一つ決めないといけないわけですから、

それは迷いますよね。優柔不断の僕はいつもすごいなあ、と思ってみています。

もちろんみんながみんなサクッと決めて描いているわけではないし、みんな毎回悩んでいるのだろうな、とも思います。

そんな時は一つの指針として、前回講評で言われたこと、というのを参考にしてみてもいいかもしれません。

「前回こんなことを言われたから、それを全面に出せるテーマにしよう」とか、

一つ目的が決まると、そこを足がかりに、やりたいことを決めていけると思います。

ただ闇雲に手を伸ばすというのも良いかもしれませんが、やってきたことの点と点を線で結ぶ

ようなイメージで何かの決断に導いていってあげると良いかもしれません。

( 油画科のパレットが僕は個人的にとても好きで、この上でああでもない、こうでもないという脳の中のような世界が広がっているように見えたりします。頭の中を具現化してるように見えるのです。)

何科に関しても、決断というのは一つの課題中何百回とやってきます。

その時に判断できるかどうかは、最終的に「自分を信じられるか?」ということだと思います。

その昔アニメの主人公が「自分を信じる自分を信じろ」と言っていました。

受験のその日に自分を信じて線を引けるか、色を乗せられるかは

結局今まで自分がやってきたことに自分が自分を信じられるか?ということなのかもしれません。

基礎科ではまだ受験は先の話にはなりますが、

自分を信じることのできる地盤づくりをしっかりと指導していければなと日々思っています。

そして私も、どんなにメニューが多いお店でも、迷わず「ラーチャー!」と

言えるような講師を目指したいと思います。

では