先端表現芸術科です。今回で2回目の更新です。

前回は、新美先端コース全体の方針について書きましたが、今回はもう少し具体的に、授業内容について触れていきたいと思います。

先端の一次試験は、「素描」か「小論文」のどちらかを選択することになっています。なので、新美の先端コースの平常授業は、「素描クラス」と「小論クラス」の2つに分かれて行なっているのですが、今回は、「素描」について説明していきたいと思います。

「素描」とは、いわゆる「デッサン」のことで、基礎的な部分の技術については、他科のデッサンと同じです。形の取り方や鉛筆の使い方なども、先端だからといって特別な必勝法があるわけではなく、他科の生徒と同じように基礎を身につけ、その上で個性を磨いてゆく必要があります。

とはいえ、やはり最終的な評価基準となると、他科とは多少異なってきます。

たとえば、これまでの先端の過去問題を見てみると、単に「モチーフを素描しなさい」という指示だけでなく、目の前に存在しないものを描かせたり、特殊な状況を設定したりと、受験生の想像力や解釈を引き出そうとする問題を課していることがわかります。

では、これらの特殊な問題にどのように対応してゆけばよいでしょうか。

そのための対策として先端コースでは、基礎力を養う素描課題と並行して、「絵画」という表現そのものについての理解を深めるための授業を行なっています。以下で、その一例を紹介しましょう。

*

まず、授業のはじめに、2時間ほどある映画を一本、全員で鑑賞します。

映画鑑賞後、いつも通りの画用紙と素描道具を準備し、さっき鑑賞した映画をモチーフとして素描をする、という課題です。

……つまり、2時間の映画全体がモチーフとなるのです。映画はすでに見終わっているので、目の前には何もありません。自分の記憶だけが頼りです。

さらに、映画には「時間」という要素が関わってきます。どこかのワンシーンだけを抜き取って描いたり、登場人物を並べて書いただけではポスターや設定資料のようになってしまいます。そうではなく、2時間分の映画の内容を、自分の中で解釈し、一枚の画面へギュッと圧縮して表現しなければなりません。

みなさんなら、どのように描くでしょうか。

このブログはオープンな場所ですので、生徒の参考作品をあげて解説することはできませんが、このような課題に対する考え方のレッスンとして、少しだけ絵画のお話をしておこうと思います。

先ほど、映画には「時間」の要素が関わってくる、と書きましたが、実は絵画の世界で「時間」をどのように描くのか、という問題は、とても古くから考えられていました。

美術史家として大きな功績を残したエルンスト・ゴンブリッチという人は、この問題について実にわかりやすく、おもしろい研究を残しています。関係しそうな議論を少しだけ紹介しましょう。

まず下の絵を見てください。

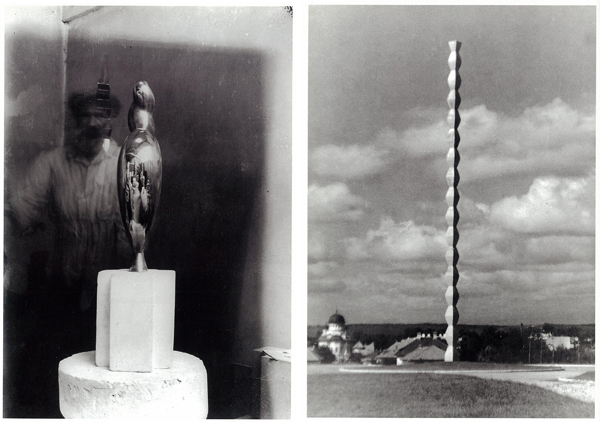

この絵は15世紀末にドメニコ・ギルランダイオという画家によって描かれた《洗礼者聖ヨハネの生涯》フレスコ画です。そのタイトルの通り、聖ヨハネの生涯における重要な場面が、いくつもの画面に分けて描かれています。

「聖ヨハネの生涯」というモチーフは、当然ながら、その始まりから終わりまでの「時間」を持った物語です。ギルランダイオは、その物語をひとつの壁面に描くために、壁面を分割し、重要な場面をピックアップして並べていったのです。

ギルランダイオの取ったこの解決策は、私たちの感覚からすればそれなりに妥当なものだと思えるでしょう。しかし、ひとりの画家が、ギルランダイオのような描き方を激しく非難しました。

その画家とは、かのレオナルド・ダ・ヴィンチです。

ギルランダイオと同時代に生きていたレオナルドは、ギルランダイオのように異なる場面を上下に積み重ねたり、並べて描いたりする描き方を、「鳩小屋のようにいろいろな棚を重ねて商品を並べる店みたいだ」と言い、「愚かさの極みだ」とまで言って断罪しています。

なぜレオナルドは、そこまで怒りをあらわにしたのでしょうか。

その理由を知るためには、レオナルドが考える「絵画の理想」について知らなければなりません。

レオナルドは、壁面に描かれる宗教画は「1壁面、1空間、1場面」の法則に従わなければならない、という強い理想を持っていました。つまり、1つの壁面には1つの空間しか描いてはならず、したがってそれは1つの場面を描くということになります。

なぜそんな法則を考えたのかというと、レオナルドの考える絵画の役割とは、現在の私たちの言葉でいうところの「感情移入」だったからなのです。

つまり、その壁画を前にした鑑賞者が、あたかも目の前でその場面が行なわれているように感じ、自分もその物語の中に入り込み、その瞬間に立ち会っているのだ、という臨場感を与えなければならない、という理想です。

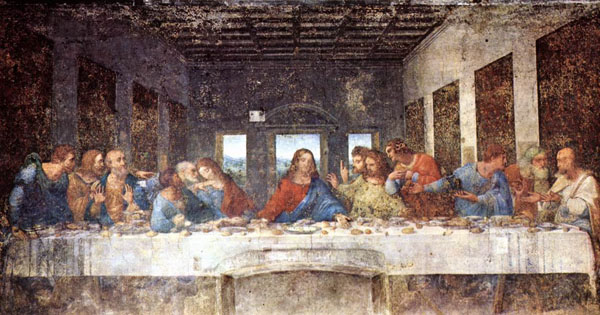

そのレオナルドの理想を、おそらく大変な苦労をして実現しようとした作品のひとつが、有名な《最後の晩餐》でしょう。

厳密な遠近法によって描かれている以上、鑑賞者が、絵に対してどの位置で眺めるかという条件に大きく左右されてしまうのが欠点ではあるものの、正確な位置に立って鑑賞すれば、その臨場感は当時のどの画家も及ばないレベルだったはずです。

そう考えると、なぜレオナルドがギルランダイオのような壁画を非難したのかがよくわかります。壁面を細かく分割して場面を重ねてゆく描き方は、たしかに物語の全容を詳細に描くことはできるけれども、鑑賞者に対して強い感情移入を促すかといわれれば、それは疑問です。この画風は、目の前にその場面を再現する、というよりも、どちらかといえば絵を文章のように扱っているため、視覚的な臨場感は犠牲になりがちなのです。

しかし、レオナルドの「1壁面、1空間、1場面」の法則にも、致命的な欠点がありました。下の絵を見てください。

このカオティックな絵は、レオナルドの弟子であるベルナルディーノ・ルイーニの描いた《ゴルゴタの丘》という壁画です。

ベルナルディーノは、レオナルドの「1壁面、1空間、1場面」の法則を忠実に守っています。しかし、だからこそ、画面がどうにも収拾のつかない混沌に突入していることがわかります。

《最後の晩餐》のように、1壁面のなかにスッキリとおさまるエピソードならまだよかったのですが、この《ゴルゴタの丘》のように複雑な場面を「1壁面、1空間、1場面」の法則で描こうとすれば、必然的に画面の密度は上がり、ひとつの画面に収めるのは難しくなってきます。

もちろん、この壁画の作品としての魅力は十分にあると思いますが、少なくとも、彼らの理想であるところの「感情移入」やその場にいるような臨場感は消えてしまっています。見ようによっては、あれほど非難していた「鳩小屋のような商品棚」に近づいているとも言えるかもしれません。

*

……さて、ここまでがゴンブリッチが分析している事例の一部です。

上の3つの絵を見て、そして解説を読んで、みなさんはいろいろなことを考えたと思いますが、ひとまずここで、みなさんに理解してもらいたいのは、絵画には様々な「理想」があり、それによって方法も様々である、ということです。

ギルランダイオとレオナルド、どちらの「理想」が優れていたか、という議論はここではいったん脇においておきましょう。それよりも、ギルランダイオとレオナルドが、それぞれ別々の「理想」を持ち、そしてその「理想」を実現するために独自の「方法」を開発し、その違いがはっきりと作品に反映されている、ということが重要なのです。

最後に、いくつかの絵を紹介して終わりたいと思います。

たとえば、下のような絵画を見たことがあるでしょうか。

この絵は、16世紀の画家ピーテル・アールツェンの描いた《マルタとマリアの家のキリスト》という作品です。

一見したところ静物画に見えますが、タイトルが「これは宗教画だ」と主張しています。この絵では、肉や花といった静物が、まるで言葉のように配置されています。乱雑に見えながら、実は周到に配置された静物と奥の場面の関係は、鑑賞者に向かってまるで暗号を解かせるかのように、この絵を読解することを要求しています。

あるいは下の美しい風景画。

なんの変哲もない風景画に見えるかもしれませんが、重要なのはこの絵が描かれた時代です。この絵の制作年は1495年。有名な画家、デューラーによって描かれました。

さっきこの絵を「風景画」と言いましたが、実は1495年当時には「風景画」は存在していません。どういうことでしょうか。

西洋絵画史において、絵画のなかの「風景」というモチーフは長らく、「宗教画の背景に描かれているもの」という位置づけでした。あくまでも絵画の主役は、聖書に記された「物語」とそこに登場する聖人たちであり、「風景」は付属物に過ぎなかったのです。「風景」というモチーフだけを独立させた「風景画」というジャンルがはっきりと成立するのは、17世紀に入ってからだとされています。

つまり、このデューラーの絵は、「風景画」という概念が誕生する100年以上前に描かれているのです。

もう一度よく絵を見て見ましょう。後に描かれるれっきとした「風景画」に比べて、どこかぎこちなく、不思議な雰囲気を湛えているのが感じられるでしょうか。

当時のデューラーがどのような考えでこの「風景画」を描いたのかはわかりませんが、まだ誰も描いたことのない新しい表現の世界に触れた瞬間の緊張が、この絵に刻まれているような気がします。

*

絵画のあり方はひとつではありません。

自分にとって絵画という表現は何なのか? その解釈によって、絵画の意味は様々に変わってくるはずです。

先端コースの「素描」が最終的に目指していること、それは、生徒それぞれが、自分にとっての絵画の意味を見出すことなのです。