新美先端科の冬期講習会の授業内容をお伝えします。

前期、中期と2つのタームで授業を行います。

前期

個人資料ファイルの制作と総合実技対策を行います。

12月15日(日)?20日(金)

授業時間 17:00?20:00

中期

個人資料ファイルと総合実技、それと一次試験対策(小論・素描)を集中的に行います。

12月22日(日)?29日(日)

授業時間 9:00?18:00

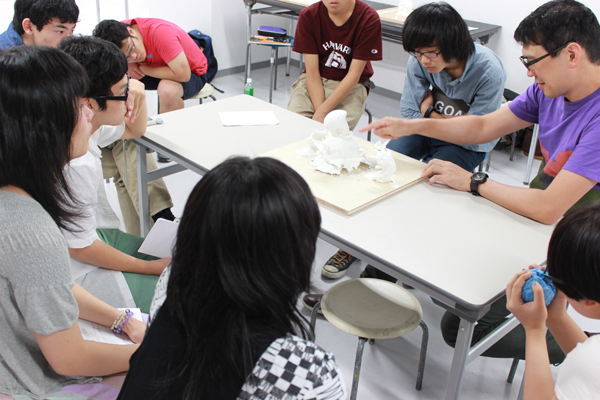

【個人資料ファイル対策】

これまでの活動をどのようにファイルにまとめればよいのか、4人の講師と面談を重ねながら形にします。

講評会では他の生徒のファイルを見ることで、ファイルにおける編集方法が作品や人によってどのように違うのか、見て、対話して学ぶことをします。

まだ作品が少なくファイルに入れる作品が無いという生徒も、授業内に作品プランを考えたり、講師と面談することで、漠然としたイメージを具体的にしていきます。

持参用具:今までの活動の記録や作品の写真、エスキース、制作のメモなど資料となりそうなものはどのような物でもよいので持参してください。

A4クリアファイル10ポケット(20ページ)も持参してください。

【総合実技対策】

以前もこのブログで紹介しましたが、昨年度の入試からスタートした新しい試験内容です。この試験では、作品制作のプロセスを丁寧に展開してみせた試験内容です。

モチーフと製作者がどのように出会い、問題を設定し、作品化するまでを、全て評価対象にしています。

新美では、昨年度の試験内容をベースに、応用課題を準備しています。

課題の意図の読み解き、素材と向き合うことで、自分の知らない可能性を導きだしてください。

【一次試験対策:小論・素描】

一次試験は、小論と素描の選択です。

新美では、小論、素描の2つのクラスに別れ、授業を行います。

【小論】

先端の小論文試験は、課題文からテーマを読み取り、あなた自身の考えをしっかりと「論述」させることを重視しているため、他大学の小論文試験に比べて難易度の高いものになっています。

先端の高レベルの問題に対応するために、新美の先端コースでは、常に多分野の優れたテキストをたくさん読み、読解し、自分の考えを論理的に組み立てる訓練をしています。2人の小論講師が、生徒のレベルに合わせて、厳選したテキストを用いて課題を作成し、たっぷりと時間をつかって課題文解説や講評をおこなっていきます。

朝から夕方まで授業に打ち込める冬期講習は、さまざまなテキストを読んで視野を広げ、読解力と論述力を飛躍的にアップするチャンスです。

芸大の試験だからといって、アート系のテキストばかりを読むわけではありません。文学、音楽、建築、哲学、思想、社会学、歴史学、心理学…… 小論コースで出題するテキストはバリエーションに富んでいます。

それらのテキストは、とても「良い」ものばかりです。内容が専門的であるため、普段は出会わないようなテキストばかりですが、そのぶん、読解できた時の喜び、驚きは新鮮なものになるはずです。一緒に、奥深い言葉の世界を楽しみながら、対策をしていきましょう。

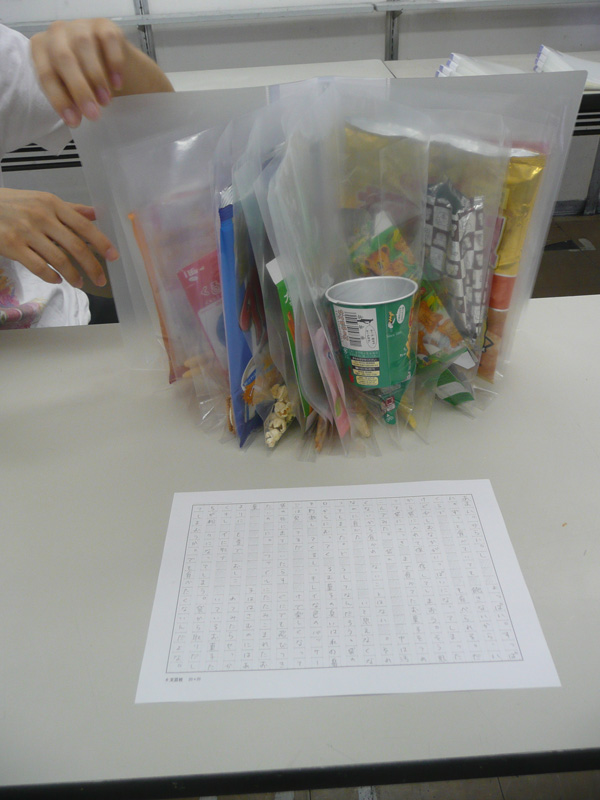

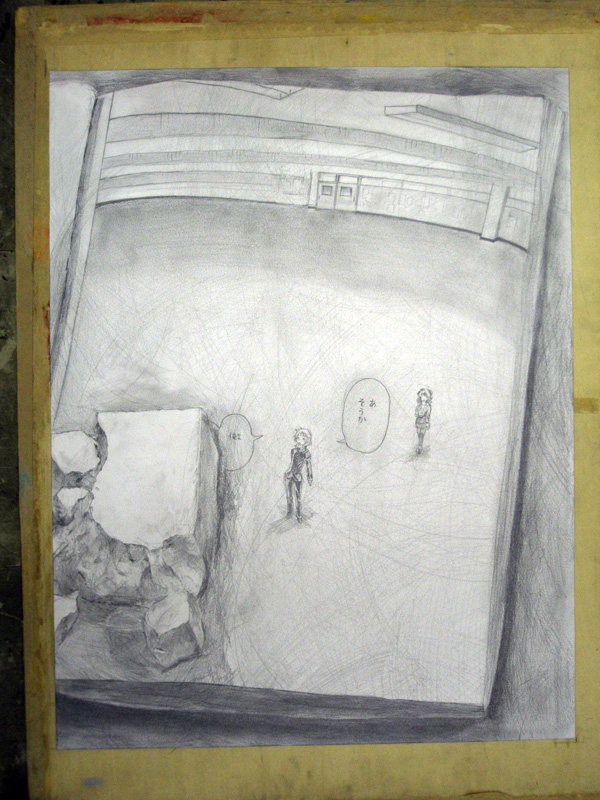

【素描】

素描では基礎デッサンから応用課題まで、順を追って取り組んでもらいます。先端科の素描は出題もとてもユニークなのですが、やはり基礎力は大事です。そして応用課題では出題者が何を意図しているのか読み解きながら、一枚の作品として素描を組み立てていきます。

集中的に一次対策を行うことで、自分の今の実力と今後の課題を明確にすることが目標です。

まだどちらで受験をするか悩んでいる生徒は、小論・素描の両方試してみることも可能です。

年を越す前に、できることは全てやりましょう。

写真上:素描応用課題、下:小論表現課題