こんにちは、先端科の冨樫です。

じめじめとした日が続いていますね。みなさん、体調など崩していないでしょうか。

こうも毎日雨降りだと、なんだか気持ちまで鬱々としてきますね。洗濯物は乾かないし、外へ出れば靴は濡れるし、なるたけ早く梅雨が明けないものか。

なんて僕なんかも切に願ってる人たちのひとりなんですが、今週の週間予報もぱっとしないようですし、そういつまでも塞ぎ込んでもいられないようです。

ということで、今日は美術の中で、雨が描かれた作品をいくつかアト・ランダムに紹介しようかなと思います。

まずはこれ。なにが描かれているかわかりますか?

画家熊谷守一(1880~1977)の「雨滴」(1961)という作品です。(画像が悪くてごめんなさい)守一は、1932年(昭和7年)に豊島区の庭付きの一軒家に引っ越します。その家で、彼は昆虫や植物、鳥なんかをじっと観察し、絵に描きます。守一は雨が好きだったらしく、この「雨粒」という作品も、庭先に落ちる雨の粒をじっと観察しながら描かれたものだそうです。守一の自宅だった所は、現在熊谷守一美術館として、守一の作品を収蔵・公開しています。残念ながら、「雨滴」は木村定三コレクションとして愛知県美術館に所蔵されているのですが、他の作品からも守一独特の具体性と抽象性のバランス感覚が存分に楽しめるので、ぜひ足を運んでみてください。

さて、次は皆さんご存知クロード・モネの雨です。

1886年の「雨のベリール」という作品です。八重洲にあるブリジストン美術館が所蔵しているので、観たことのある人もいるかもしれません。モネの作品は日本の他の美術館にもたくさん収蔵されているので、普段美術館に足を運んでいる人だと、なにかと目にする機会が多いと思います。これはごく個人的な実感なんですが、モネの実物をいくつか見ていると、ウマい作品とヘタな作品がわりとはっきりしているような気がします。この「雨のベリール」という一枚は、どちらかというとヘタな作品に見えます。でもなぜか、この絵はモネの中でも惹かれる一枚なんですね。ウマい/ヘタなんて随分と乱暴な分け方をしてしまいましたが、これをもう少し丁寧に言い直すと、苦労の跡が見えるか見えないかということになるのかもしれません。モネの中でも、まるで魔法使いみたいな手つきで重ねられた絵の具から、或る風景が魔法のように立ち現れてくるような絵があります。これはもう、ウマいと言うしかない・・・。それに対して、あんまり上手く魔法が使えずに、いつまでもぐずぐずしているような絵があります。絵の具の積み重なりから、いつまでも風景が立ち上がってきてくれない。この絵も、どちらかと言えばそんな一枚に見えます。理由はごく単純です。それまで、「雨」なんて描いたことがなかったからです。雨を描く方法なんて、誰も教えてくれなかったのです。(これは単にモネの個人的な問題ではなく、いわゆる「西洋絵画史」の問題です。長くなってしまうので、ここでは割愛しますが、興味のある人は調べてみて下さい。もちろん、新美に尋ねにきてもらっても構いません。)

さて、モネはどうしたか。この絵の上方、空の部分をよく見ると、画面の左上から右下へ、斜めに筋がつけられています。筋は、岩にも及んでいます。(加えて、同じ方向に白波が立っています。)モネのこの絵では、雨は直接描かれてはいませんが、斜めにつけられた「筋のようなもの」によって、よくみると、絵の中で雨が降っていることがわかるのです。

ところで余談ですが、モネの雨の「筋のような」表現、どこかで見覚えがあるような気がするのですが、みなさんはどうでしょう。「雨のベリール」のマチエールを観て、僕はなぜか枯山水の庭園を思い出してしまいます。

これはいわゆる枯山水庭園のうちのひとつ、大徳寺黄梅院の庭園です。枯山水では、池ではなく白砂によって海(または川)が表現されます。このとき、白砂が掃き清められる際につけられる筋は、波紋を表現しているようにも見えます。「雨のベリールル」の空の部分の手跡をじっとみていると、どこか枯山水の白砂の筋を似て見えてきませんか?

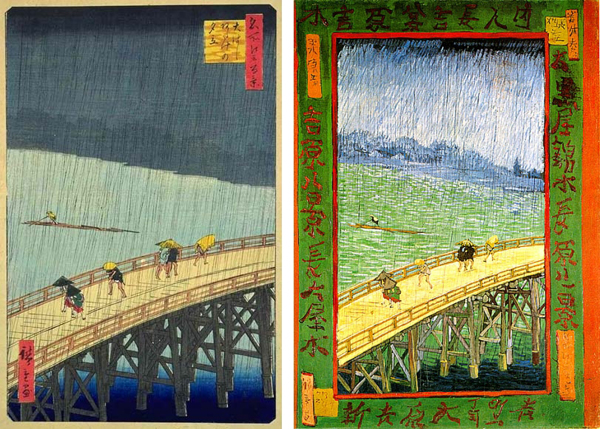

話が逸れてしまいましたが、モネやゴッホなど、印象派の画家たちが活躍していた時代、日本からはヨーロッパに浮世絵がもたらされます。この時代のヨーロッパの絵の背景には、こぞって日本の絵や工芸品なんかが描かれるようになります。いわゆるジャポニスムの時代です。印象派の画家たちは、はじめて観る異国の文物、自分たちの知らない絵画のスタイルに驚きます。その中には、広重の雨の浮世絵も含まれていました。左は歌川広重の名所江戸百景のうちの一場面「大はし あたけの夕立」、右はゴッホによる摸写です。モネが苦労して油絵具をこねくり回していたちょうどその頃、「極東の島国では思いもよらない優美な雨が描かれていた!」、ゴッホによる摸写を見ても、当時の印象派の驚きの声が聞こえてきそうです。

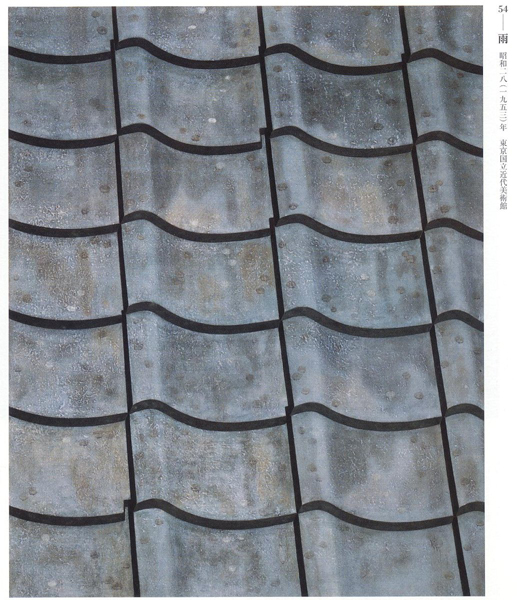

お次は、次は日本画から、福田平八郎の1953年の作品、その名も「雨」です。

「この絵のどこが雨なんだ?むしろ、瓦じゃないか!」なんてつっこみが今にも聞こえてきそうです。この絵は東京国立近代美術館に収蔵されていて、僕も常設展ではじめて観たのですが、展示室に入って、まず何よりも大胆に切り取られた瓦のミニマルなパターンが眼に飛び込んできます。近づいてタイトルをみると、「雨」と書いてある。「あれ?おかしいぞ」と思ってもう一度よく絵を見てみて、ようやく気付くといった具合です。屋根瓦に、ぽつぽつと雨の染みがついているんですね。これから夕立が来るんでしょうか。乾いた地面に最初にパラパラと落ちてくる雨って、匂いがしませんか?雨の匂いってやつです。これから本降りになられても困るけれど、僕はあの雨の「匂い」はけっこう好きですね。福田平八郎の「雨」には、そういう匂いまで描かれているようです。

いかがだったでしょうか?少しは、雨が好きになりましたか?まだまだ紹介しきれない絵以外の作品、映画や俳句なんかが残ってるんですが、今日はこの辺で。次回までに、まだ梅雨が明けていなければ、後編を書きたいと思います。とは言いつつも、次回までには梅雨が明けてくれることを願っています!気持ちよく晴れた、夏期講習会でお会いしましょう!