こんばんは。先端芸術表現科です。

先端芸術表現科では、来週の火曜日6月12日より、「空間のDIY」という課題を2週間かけて行います。

今回、より広く新宿美術学院先端芸術表現科の授業内容を、受験希望者に知っていただきたく、この課題を学外の方も参加可能な2週間無料体験プログラムとして開放します!

応募フォームは以下のリンク先になります。

http://s3.aspservice.jp/tsushin/form.php?form=5b18ed2d04e78

2週間全部の参加が最も楽しめる課題になりますが、途中参加も歓迎します。

その際は、追ってこちらから、参加日当日の持ち物などをご連絡いたします。

フォームでの申し込みは11日(月)までになりますが、12日(火)当日飛び込みでの参加も歓迎いたします。その際は受付までお申し込みください。

課題の概要は以下のようになっています。

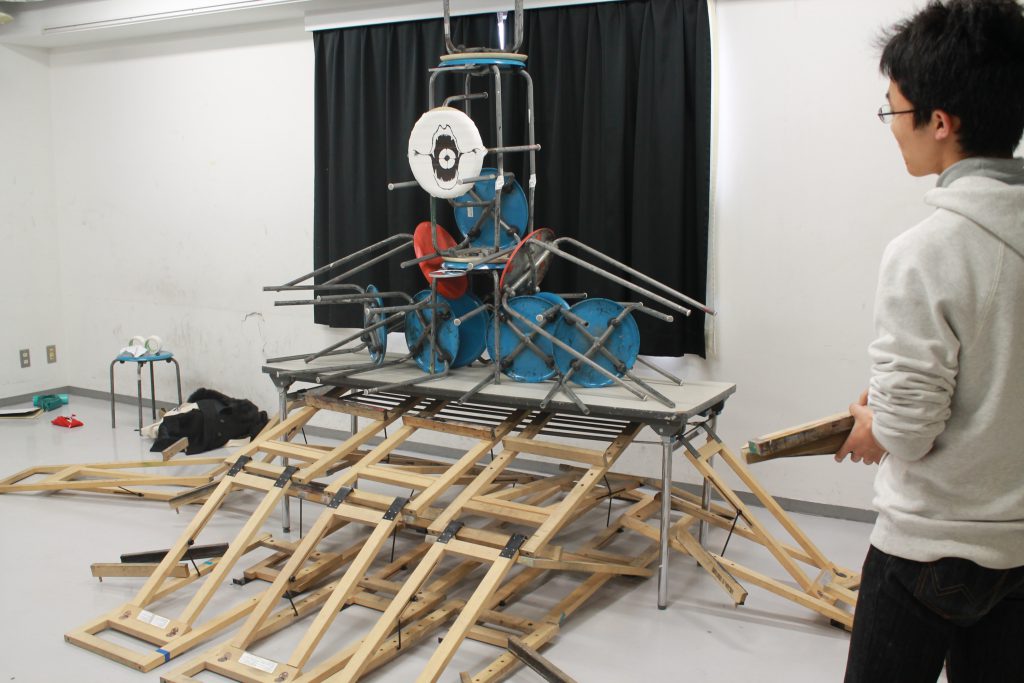

「空間のDIY」

作品が置かれるのはどんな場所だろう。美術館、教会、お堂、公園、リビング…いろいろな場所に作品はある。でもアーティストは自分の作品が置かれるためにベストな空間を選択し、そして空間をよりよく作り替えることができます。そして更に、もしかしたら、場所や空間を作り替えることが作品になってしまうかもしれません。この課題では空間をD.I.Y.(Do it yourself)することを通じて、より大きな視点で作品について思考出来るようになることを目指します。

6月 12日(火) 17:30-20:30 課題説明及び空間について考える2つの小課題

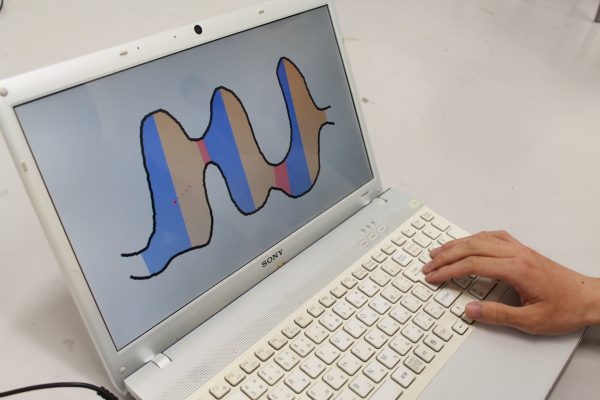

13日(水) 17:30-20:30 部屋のマケットを作る

17日(日) 9:00-16:00 第一回作品講評

19日(火) 17:30-20:30 制作相談、制作

20日(水) 17:30-20:30 制作相談、制作

24日(日) 9:00-16:00 課題成果発表・講評会

作品と呼ばれるものが成立する場所や空間を問い直し、新たな空間を見出し作ることを通して、自らの表現のあり方を具体化していくことを目指す課題になっています。

まだ先端の受験は決めていないけど、どういうところなのか知りたい方、

先端の受験は考えているが、まだ具体的には動き出していない方、

これまでの作品や表現のあり方について考えている方、などなど、多くの方の参加をお待ちしております。まったく制作したことがない、という方も大歓迎です。表現への意欲と期待だけを携えてきてください。