こんにちは。先端芸術表現科です。

6月9日日曜日に、今年度の第2回の作品講評会が開かれました。第一回目の講評会から1月たち、その間に行った課題で得た学びや、そこでの成果物なども起点にしながら、第2回の講評会では少しずつですが受講生の方の興味のあり方や様子が垣間見えるようになってきたように感じられます。

さて5月には3つの課題を行いました。

まず最初の週は、身体と声、言葉について考えるワークショップ。ゆっくりと歩くことや、音風景に耳を傾けること、声を出すことを通して、日常的には意識化されない身体やそれとかかわる空間をとらえ直す試みでした。

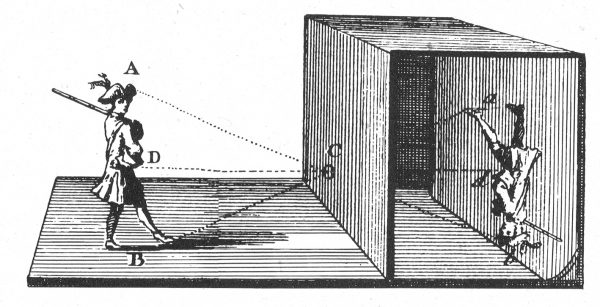

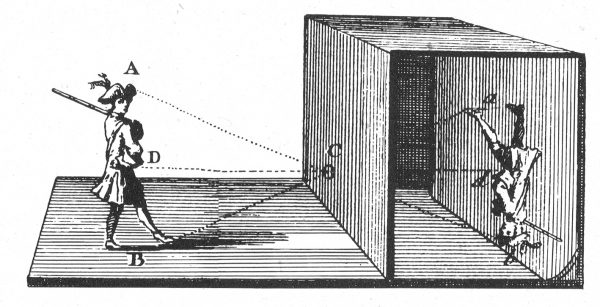

また、教室を完全な暗室にしてそこで成立する作品を制作する暗室のワークショップも開催しました。まず教室のすべての窓、すべての人工の光源を覆い隠し光を遮断します。その作業自体が、光について考える時にはとても面白いものです。そして完全な暗室になった教室で、しばし座ったあと、その暗闇でしか成立しない作品を着想し実現します。また講評後には、教室全体を大きなカメラオブスクラにして皆で投影される外の像を眺めました。15世紀くらいから絵画を描くのに用いられたようですが、これが今日私達がカメラと呼ぶものの原型になっています(カメラとはそもそもラテン語で「部屋」を意味し、オブスクラは「暗い」を意味するので、「暗い部屋」というのがカメラオブスクラの直訳になります。英語でも「曖昧な」とかを意味するobscureという単語がありますが、その語源になっている言葉ですね。)

暗すぎて写真は撮れなかったので以下のような謎の光源の画像。

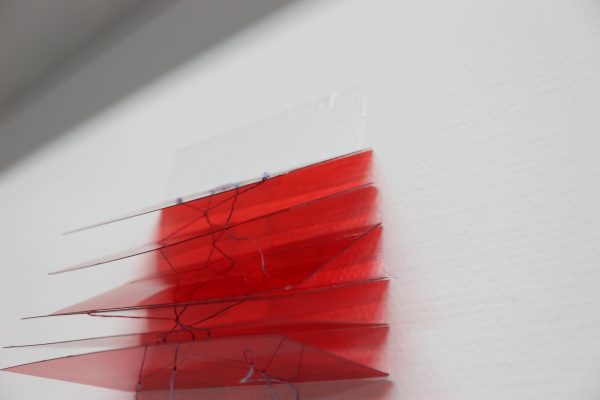

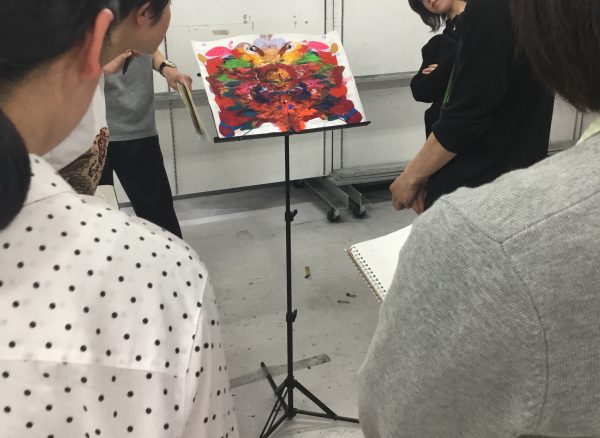

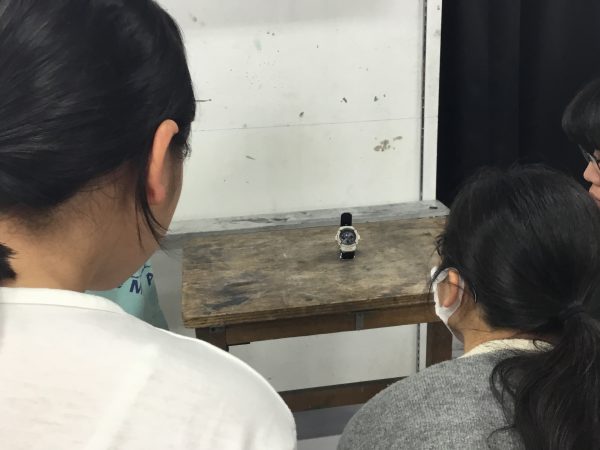

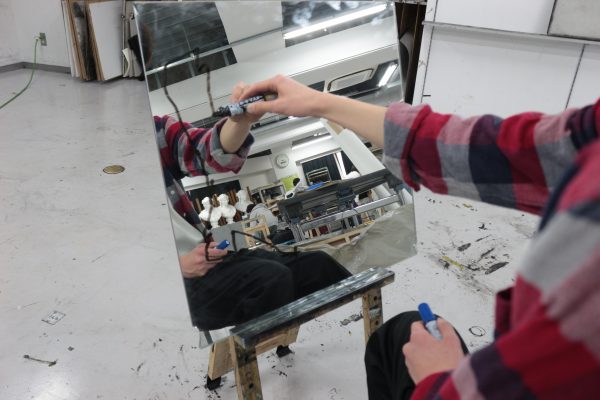

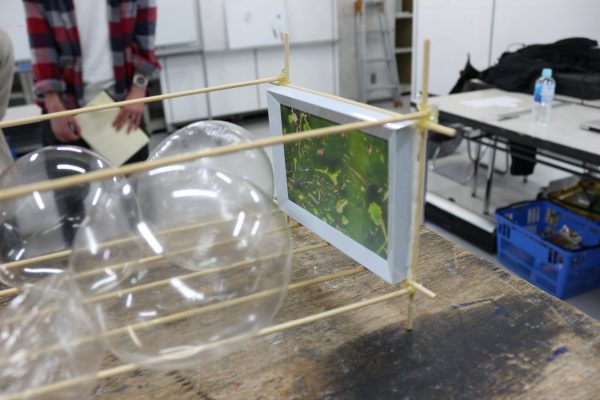

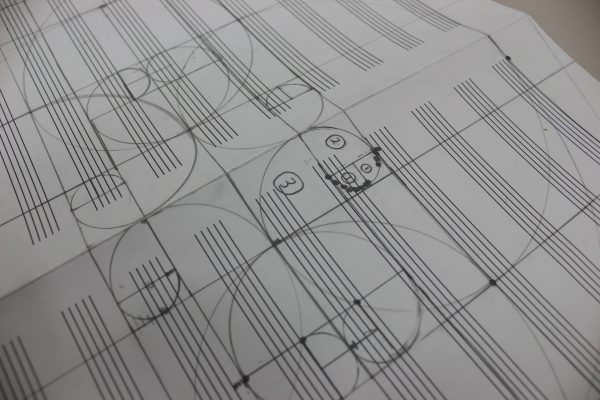

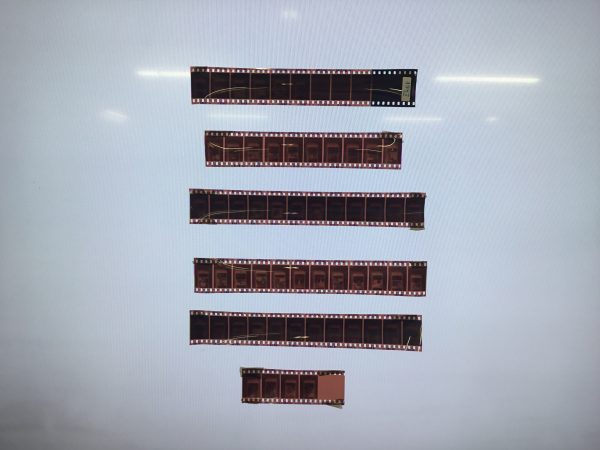

先々週に行ったのが、素材とコンセプトの関係について考えるための課題演習です。受講生には、素材を10個持参してもらい、こちらが提示するキーワードから一つ選び、自分が持ってきた素材を用いて制作してもらい、タイトルをつけます。タイトルは、選んだキーワード自体は使用しないというルールでつけられます。そして講評会では、プレゼンテーションはなしで、制作物とタイトルのみを皆でみて、そこから考えられることを検討し議論します。通常先端の講評会では、自作のプレゼンテーションも重要な要素としてとらえ、それも必須にしていますが、今回は素材とコンセプトの関係それ自体をとらえ直すことにより、逆にプレゼンテーションという場において何を説明し、どのような言葉を用いればよいのか、ということを再考してもらうことを目指しました。

さて、6月から7月にかけては、1学期最後の講評会に向け、課題演習や制作を行っていきます。

スケジュールは以下の通りですので、無料体験を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。無料体験の申し込みはこちらになります。

| 11 |

火 素描 |

| 12 |

水 素描 |

| 16 |

日 総合実技 |

|

|

| 18 |

火 小論文 |

| 19 |

水 小論文 |

| 23 |

日 課題演習 |

|

|

| 25 |

火 素描 |

| 26 |

水 素描 |

| 30 |

日 課題演習 |

| 7月 |

|

| 2 |

火 作品制作日(1Fギャラリーも使用可能) |

| 3 |

水 作品制作日(1Fギャラリーも使用可能) |

| 7 |

日 第三回作品講評会(1Fギャラリーも使用可能) |

|

|

| 9 |

火 1学期のまとめ(記録、作品テキスト) |

| 10 |

水 1学期のまとめ(記録、作品テキスト) |

そして夏期講習の申し込みも始まりました。

新美の先端科の夏期講習は、8時間という授業時間が特徴です。長い授業時間を活かして、通常では行えないような腰を据えた制作と講評が可能になります。受講生の方の思考と制作を一日ごとに推し進め、秋から直前までの礎となるような課題や講評を、錬磨した言葉と講師達自身の経験をもとに、受講生の方それぞれの関心に応じて行っていきます。

授業内容やコースの取り方に関しての質問などありましたら、お気軽にご連絡ください。