前々回は「色彩」について、前回は「構成」について書きました。

「色彩」と「構成」、2つあわせると……「色彩構成」になりますね。デザイン科のほとんどのみなさんがこの「色彩構成」を受験で描くことになると思います。

(「平面構成」とも言ったりしますが、私は使い分けていません。個人的には「色彩構成」の響きの方が好きですね。)

■

実は「色彩論」にも色彩のコンポジションについて説明されたページはあるのですが、いちばん最後の2ページ程でさらっと触れられているだけです。

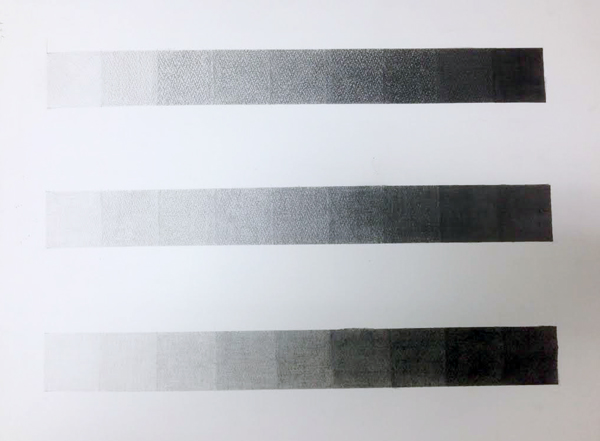

逆にカンディンスキーは純粋な構成の基本を浮き彫りにするために、色彩を除外して「点・線・面」を説明しようとしました(らしいです)。しかし、やはり構成というのは色彩と密接な関係に?あることは否めないようです。

■

デザイン史…なんていうとそれこそ数千年単位の話になってきてしまいますが、現在みなさんが受験勉強で描いているような平面デザインであれば、たった100年ちょっと歴史を遡ればだいたい把握できると思います。建築や彫刻、もしくは絵画などに比べればはるかに短い時間感覚です。

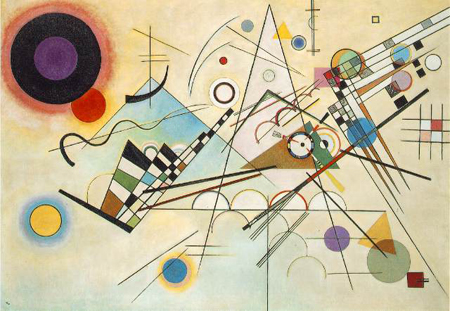

だいたい1910年ごろ、西洋美術史からグラフィックデザイン史が派生し始めると考えてもいいでしょう。その年代は抽象画が描かれ始める時期です。そしてその抽象画の創始者といわれるのがカンディンスキーでもあります(こういうざっくりした説明は油絵の先生から叱られそうですが…汗)。

カンディンスキーの代表的な抽象画のシリーズの題名は「Composition」、そうまさに「構成」といわれるものです。その一例が以下の作品です。

<Composition Ⅳ> 1911

いや?素晴らしい絵ですね!

…ん?よくわからない?むしろちょっと具体的じゃないの?みたいに思うと思います。もう少し時間が経ったあとの作品だとこうなります。

《CompositionⅧ》 1923

《Composition Ⅹ》 1939

どうでしょう?

最初のものより情景的な印象は薄くなり、普段みなさんが描いているような色彩構成にだいぶ近くなってきた気がします。

(ちなみに前回の最後にのせたモノクロの《trente》は1937年の作品だそうです。)

このように歴史をたどっていくと普段描いている色彩構成も、どこか違った視点で見え始めませんか?