こんにちは。油絵科昼間部の箱岩です。

いよいよ梅雨明け、カンカン照りの熱い夏が始まるかと思ったら、意外にも涼しい日が続いてますが、皆さん如何お過ごしでしょうか?

新美は7月20(土)から夏期講習会がスタートしました。すかんとした青空です。

油絵科の前期日程は、1学期の総まとめとして、また、外部現役高3生にとってはしっかり基礎を固める事が出来るようにと、デッサンを強化するためのカリキュラムを用意してスタートを切りました。

私のクラスでは、ブルータス胸像をデッサンしています。

木炭デッサンの基本を踏まえつつ、自分の表現の為の素描として、如何に石膏像というモチーフが描けるか、どの生徒さんも熱心に制作しています。

石膏像と言えば、形態、明暗、調子、空間など絵画の骨格的な要素が感じ取りやすい基本的なモチーフですよね。モチーフ観察はもちろん大切ですが、実は日頃から、日常の中にある色彩や光、空気感への興味や、自分の好み、こだわりがあると、自分らしい世界観を創り上げるきっかけとなる事があります。

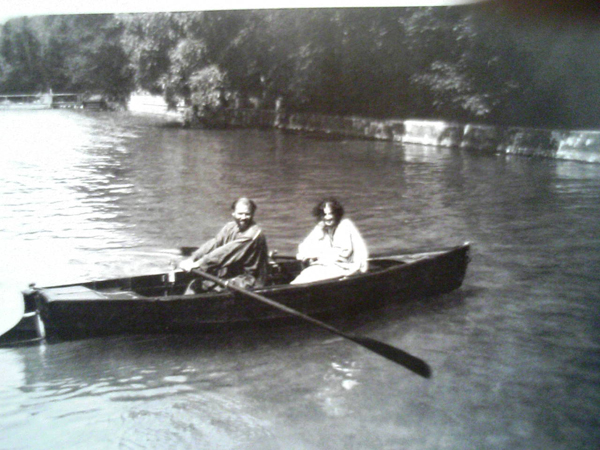

恥ずかしながら、私はルアーフィッシングが20年来の趣味でして、わざわざフィールドの近くにアトリエを構え、休みとなるとせっせと川に浮かんで釣りをします。ま、まぁ、釣りの魅力については軽く5時間くらいは語っていられるのですが、きりが無いのでまた別の機会にお話ししたいと思います(汗)。

そんな訳で、今回の話のネタは、最近目にしたフィールドの景色を紹介してみようと思います。(i phoneで気軽に撮った画像なので荒さはご了承ください。)

これはあくまで私の色や調子や空気感の趣味の話ですので、どなた様も「ふーん」と受け流していただけると助かります。

水墨画ではありません。朝もやの利根川です。

毎朝橋の上を通りながら、この景色を見るのが日課です。

ライオンキングか?ムンクの風景画か?これぞまさしく、印象「日の出」?

ゴッホの風景画の様な瑞々しい新緑。この景色は、東京芸大取手校地への道すがらにあります。

実に優雅だと思うのは私だけでしょうか。

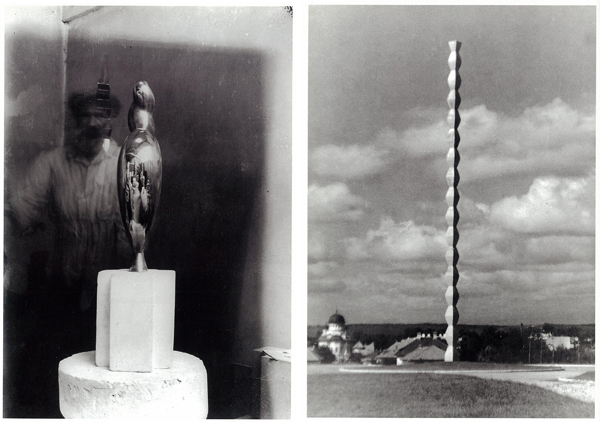

おっと、これは違った。ギュスタブ・クリムトの画集の大好きな一コマ。この写真、優雅な画家暮らしを物語りますね~。

これはモネの庭ではありません。近所にある古代バスの繁殖をしている親水公園です。

水郷水系と呼ばれる利根川の周辺、東京芸大取手校地近郊にはこういう場所が多く見られます。

素晴らしい色合い。生命力とはかなさが入り混じる柔らかな色です。

ヘドロの中から、數100年の眠りを破ってすっくと立ち上がり大きく可憐な花を咲かせる蓮の様に、多浪の末に志望校に受かっていく過去の生徒さんの姿がだぶりますね。

来年は、是非こんな結果にしたいものです。この夏の成果が結実すると良いですね。

夢は大きく!! 雲好き、空好きの少年達にはたまらないスケール感でしょうかね?

と、まぁ、自分の趣味の物や写真、好きな資料、好きな作品の画像、自分の感性にちょっとでも訴えかけるものを見つけ、ファイルなどにまとめていくと自分でも気がつけない自分独自の世界観が見えてくるかも知れませんね。これも地道に自分の器を拡げるきっかけになるかも知れませんので、是非お試しあれ。

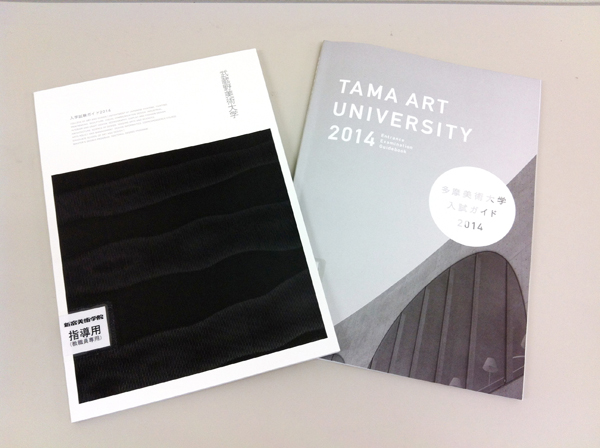

最後に、多摩美術大学、武蔵野美術大学の入学案内が届きました。合格者の作品が載っており、教授からのコメントも丁寧に記載されています。受験予定の方は一度確認してみるとよいでしょう。

では、夏期講習会、新宿で皆さんのお越しを心よりお待ちしていますよーっと。

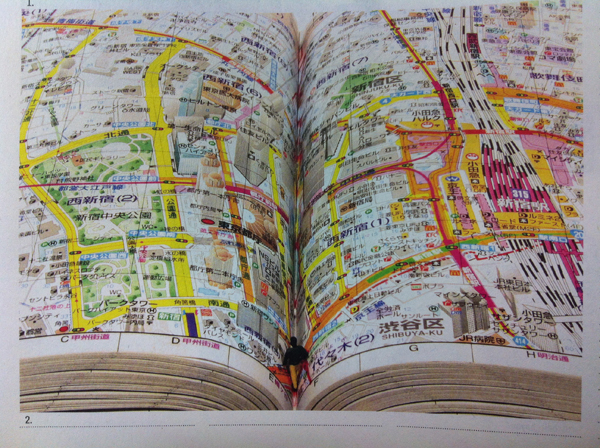

*こちらは中国の作家CHUEN PAK SHEUNGさんのインスタレーション作品です。