こんにちは。油絵科の関口です。

さて、以前このブログでライバルについて書きましたが、今回は「仲間」について書こうと思います。

僕は新美で大学生時代から講師をしていますが、その傍らで20年以上に渡って作家活動を続けてこられた背景には「多くの仲間に支えられてきた」という実感があります。そしてその原点は、新美で浪人していた頃に遡ります。

当時僕を担当してくれていた先生は森一浩先生と広田稔先生という、非常に個性の強い方達でした。ウチのクラスでは、どういう訳か伝統的に「先生」という言い方はせず、「さん」付けで呼んでいましたので、浪人生の頃から「森さん、広田さん」と呼んでいました。

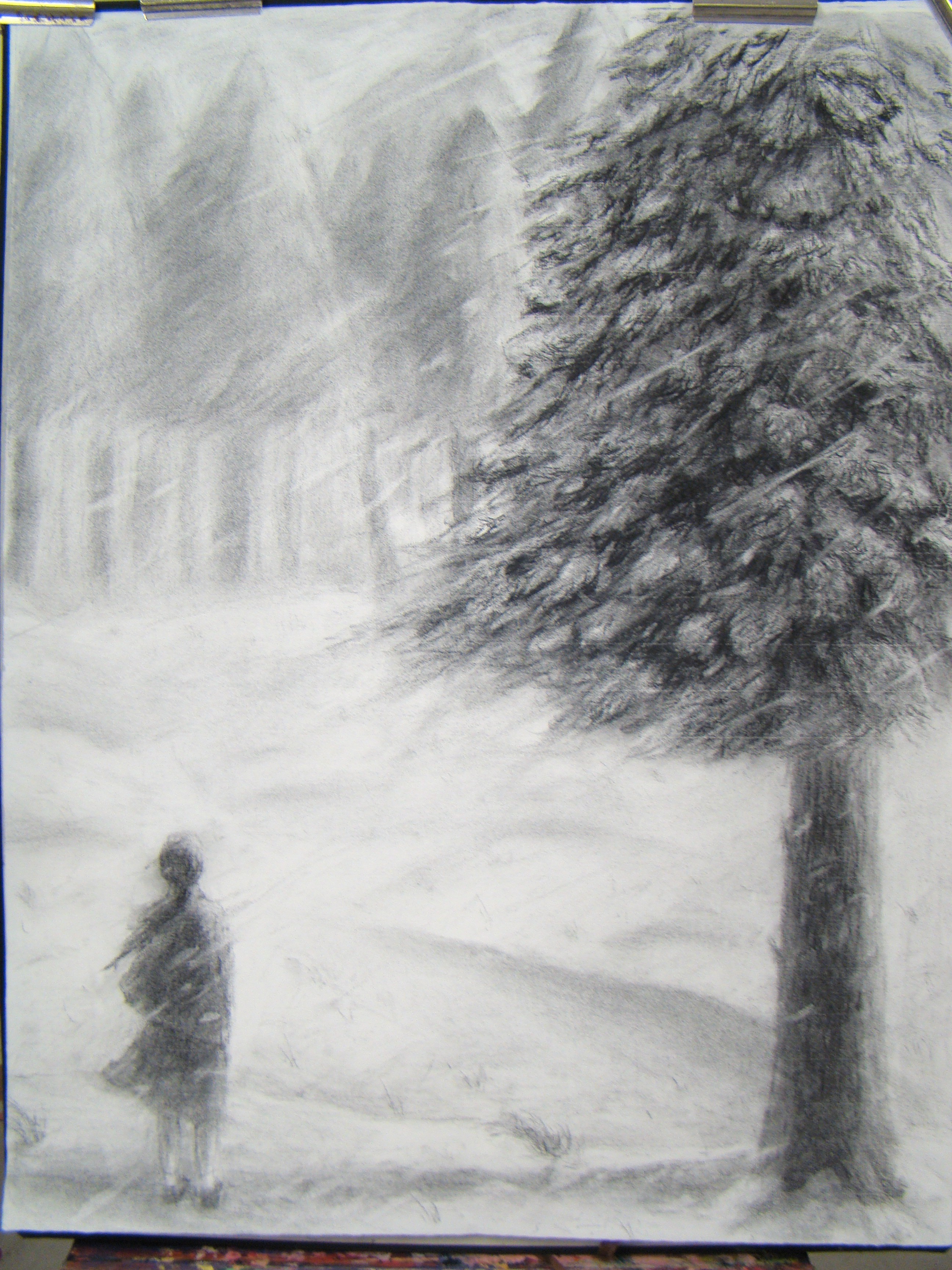

※僕の浪人時代の恩師。左が森さんの作品。右が広田さんの作品。

僕と森さんは約20歳、広田さんとは10歳ほど年齢が離れており、18歳で上京してきた田舎者の自分に多大な影響を与えた二人になります。お二人のエピソードは数限りなくありますが、今回は真面目なものを一つだけ紹介し、思わず笑ってしまう様なお話はいつかまた書こうと思います。

僕が芸大に入った後、広田さんから言われた事が僕の中でずっと残っています。

「僕が絵を描き続けられてきたのは良い仲間がいたからだ。仲間がいなかったら、僕は絵をやめていたかもしれない」「お前らも仲間は大切にした方が良いぞ」

当時も今も広田さんという人は精力的に作品をつくり続けています。当時自宅兼アトリエにお邪魔する事も何回かありましたが、壁には常に数十枚という描きかけの絵が掛かっており、1週間後にまたお邪魔すると、殆んどが違う絵に入れ替わっているという、信じ難い光景を目にしてきました。当時から年間数100枚という作品を作り続けており、バイタリティーの塊のような人の口からポロッと溢れた弱音の様な言葉が、自分の中ではとても衝撃的でした。

それから20年以上の歳月が経過しましたが、その言葉を実感する事が何回も訪れました。

所詮「人間とは一人では生きていけない弱い存在」なのかも知れません。幸いな事に今の僕の周りには色んな仲間がいます。その多くは、出会った時には「お互いにこんなに長い付き合いになるとは思ってもいなかった」という様な人達ばかりです。

反面、かつてかなり深い付き合いをしていた人の中にも、今ではすっかり音信不通で、疎遠になってしまった人もいます。別に喧嘩別れした訳でもないのに・・・。

仮に自分の人生に「道」というものが存在するとしたら、仲間というのはその道中で出会った人達の一部なんだと思います。反対方向からすれ違う人もいれば、少しの間だけ同じ道のりを行く人もいます。すれ違う人は、自分の人生の中でのキャスティングでは、通行人A・B位の位置づけでしかありません。同じ道のりを行く人でも、歩むスピードが異なる事もあります。仮に同じスピードで歩んでいても次の交差点で別の方向へ行く事もあります。

道中、意気投合した人とは、知らず知らずの内にスピードを合わせたり、別れてもまた同じ道に現れたり、相手の道の方へ自分の方から現れたりしながら、お互いの人生の中で重要なキャストになっていくのです。

今の僕には、新美の浪人中に出会った人で、とても大切でかけがえの無い仲間が何人もいます。

その時には分からなくても、今隣にいるその人は、将来のあなたにとって大切な仲間になっているかもしれません。

さて、最後に宣伝で申し訳ありませんが、12月11日より横浜の石川町のギャラリーARKでグループ展を行いますのでご案内致します。

この展覧会の名前はAnimato(アニマート)展と言います。Animatoとはイタリア語で”生き生きとした”とか、”元気の良い”という意味だそうで、ギャラリーのオーナーが名前を付けてくれました。この展覧会、実に今年で17回目になります。小さなギャラリーですが、100点以上の作品が所狭しと並んでいるので、きっと楽しめると思います。上で書いた広田さんも一緒に出品していますし、僕にとってかけがえの無い仲間が何人もいますので、興味のある方は是非見に来て下さい。