こんにちは。油絵科の関口です。

先週は冬期講習に入った途端、急に寒くなりましたね。インフルエンザも流行っているそうなので、皆さんも十分気を付けてお過ごし下さい。

さて、先週の続きです。

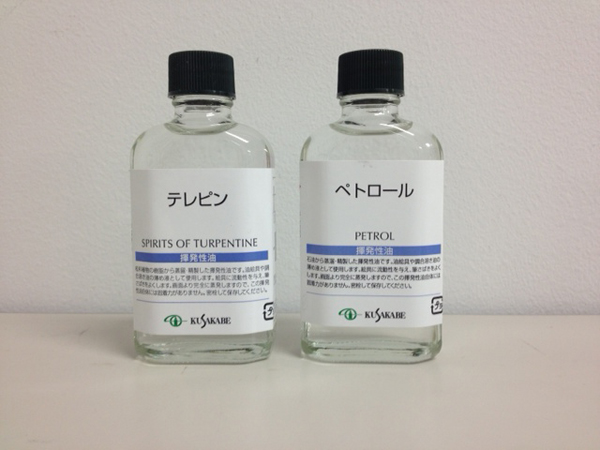

油絵に使うオイルは沢山ありすぎて難しいですよね。今日はカテゴリーに分けながら説明しようと思います。

・テレピン

・ペトロール

揮発する(乾く)スピードは早く、テレピンのみなら大抵10分以内に乾きます。

描き出しや絵具やオイルを希釈する(緩くする)のに用います。他にもダンマル等の樹脂を溶かすのにも使います。

・ダンマル樹脂溶液(ダンマルバニス)

合成樹脂

・アルキドメディウム

合成樹脂のアルキド樹脂は乾燥が非常に早く、数時間で接触乾燥する為、速乾性のオイルやチューブ入りのメディウムにも多く使われています。乾燥後は若干黄ばんだり茶色っぽく変色する傾向がありますが、強度的には天然樹脂よりも若干の柔軟性があって比較的安定しており、変色を計算に入れれば十分に使えるオイルだと思います。特に受験生には欠かせないオイルなのではないでしょうか。個人的にはシッカチーフ(乾燥促進剤)をオイルに混ぜるよりはアルキド樹脂を混ぜた方が、色んな意味で安全な気がします。

?乾性油

油絵具には必ず入っている重要なオイルで、顔料を画面に定着する接着剤になります。但し受験生は、乾燥の遅い乾性油を使いこなすのはかなり難しいかもしれません。

乾性油とは文字通り「乾く性質のある油」の事を言います。ここで言う「乾く」とは、常温で酸素と結びついて固まり、再び元の液体に戻らない状態を指します。専門用語では酸化重合と言います。逆に不乾性油というのもあり、文字通りいつ迄経っても乾きません。サラダ油やオリーブ油等がそれに相当します。乾性油には種類も色々あり、サフラワー油、クルミ油、ヒマワリ油等も乾性油ですが、日本ではあまり出回っていません。

あと、粘度の強い(水飴状の)スタンドリンシードやサンシックンドリンシード、他にも普通のリンシードより乾きの早いボイルドリンシードという加工された乾性油もあります。乾性油に何を使うかは絵のタイプや自分の好みによります。

・リンシード

・ポピー

・スタンドオイル

それぞれの特徴を簡単に説明すれば以下のようになります。

乾きが早い(と言っても1?3日程度)

固着力が強く堅牢

値段は比較的安い

乾燥後、黄変する(光に当てると元に戻って透明になるのでそんなに心配しなくても良い)

・ポピーオイル(芥子油)

乾きが遅い

堅牢性はリンシードに劣る

サラサラしている

乾燥後黄変しにくい(実際は少し黄変する)

値段が高い

・スタンドオイル(リンシードオイルを空気に触れさせずに加熱したもの)

乾きが遅い

粘度が強い(トローンとした水飴状)

黄変しにくい(実際は少し黄変する)

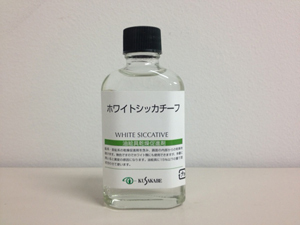

?・シッカチーフ

?・シッカチーフシッカチーフは乾性油を早く乾かせる為に入れるものですが、少量で十分に効果があります。大抵はオイルの10%未満に抑えるように書かれています。

シワが寄ったり、ヒビ割れを起こしたり、自然発火したり、トラブルになる事が多いので、あまりお勧めしません。