日本画科です。

先月、11月30日(日)、プレ冬期講座「花講座」が開催されました!

題して、

新宿美術学院日本画科 花講座3「花講座3 ?花が描けるようになる-」総集編?花を描く上で大切なポイントを解説?!

春の講座“百合編”、初夏の講座“菊編”に続く「花講座 ―花が描けるようになる―」の第三弾!!!

当日は「花を描く前にすべきこと」から花を描く実際まで、花を描く上で大切なポイントを解説。短い時間でしたが、日本画科受験における大切なこと、型について、そして花の描き方(テクニカルなこと)などを中心に進行しました。

特に今回は講師のデモンストレーションをふまえて、複数本の花どうしの関係性の捉えかた、考えかたを踏み込んで解説しました。モチーフどうしやその内部の関係性を捉え表現することが日本画科での描写の基本になります。今まで漠然と考えていた関係性についての概念をより理解できたのではないかと思います。

「花講座3 ?花が描けるようになる-総集編」スケジュール

午前9:00-12:00

1準備

・水切り方法、セッティングについて

・道具について

2描き始め

・花を捉える前に―構成、配置、アングルについて

・アタリの置き方、形を描く上で大切なポイント

・花と茎と葉―それぞれの役割

午後13:00-17:00

3関係性

・関係性について-関係性とは?

・関係性の考え方と捉え方

4仕上げ

・質感表現について

・明度、彩度、色価について

講評17:00-18:00

個々の長所と課題点を分かりやすく提示します。また今後の学習ポイントについてアドバイスをします。

質問&個人指導コーナー 18:00-19:00

以下、今回の講座の様子です!

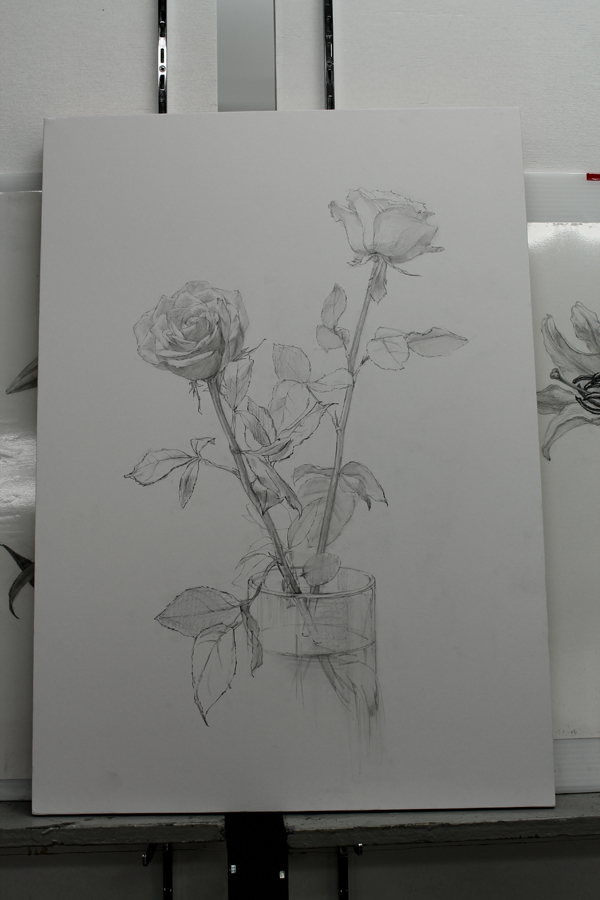

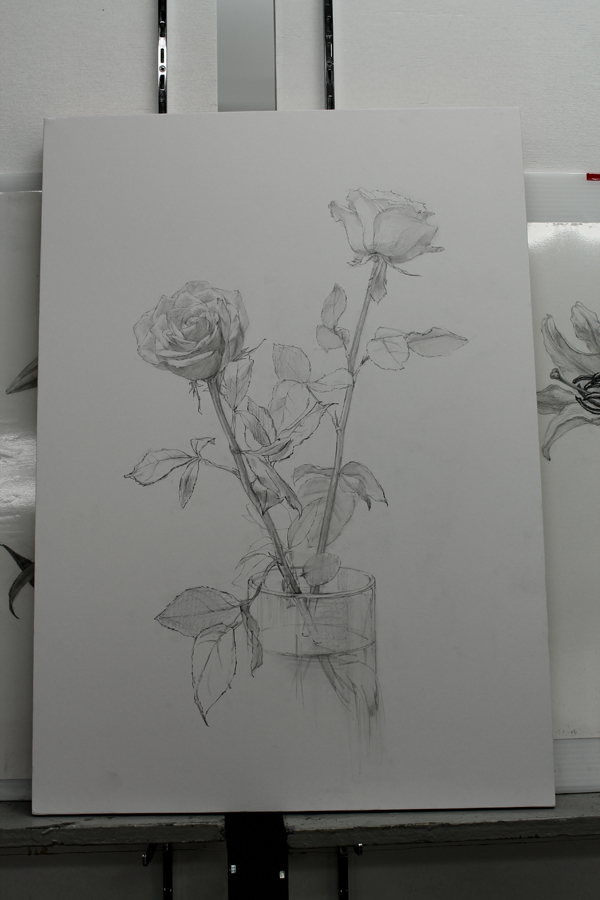

今回のモチーフです。ピンクと白の薔薇の関係性から空間や薔薇らしい表情を描きたいですね。

まず花の角度、高さの設定をします。最も美しい形、葉の重なるを探しながらベストな位置関係を探ります。この時点から既に作品を作る意識で行っています。

デモンストレーターの作業工程を時間ごとに解説しながら制作しました。描き始めの鉛筆の持ち方、筆圧、捉えるべきポイント…など実際の作業を見ながら理解を深めていきます。

今回も多数の方々が参加し、熱気あるアトリエになりました。

過去の講座の作例やデモンストレーターの作品です。講師が芸大入学後の課題で描いた門外不出の花の写生も見ることができます!より高いレベルで意識を持って制作することは何より大事なことです。

下描きの素描が完成しました。花の形態やリズムが過不足なく捉えられており、早く彩色をしてみたくなるような素描ですね。

短い時間でしたが、力作がならびました!

一緒に制作したデモンストレーターの視点から実践的なアドバイスが伝えられています。

一人一人の良さや今後の課題を分析した丁寧に講評が行われました。この後さらに個人指導が入りました。

ちょっと写真がブレましたが完成作品です。モチーフの薔薇がもつ印象を的確に捉えた優れた作品になりました。実物は日本画科アトリエにありますので興味があれば見にきて下さいね。

これで今年度の日本画科花講座は終了です。ここで得た経験をこれから受験を乗り越える為の手がかりにしてもらえれば嬉しいです。