久々の快晴。素晴らしい青空。

受験生のみんなも、日々の生活も順調に慣れてきた頃でしょうか?

渋谷校の箱岩です。

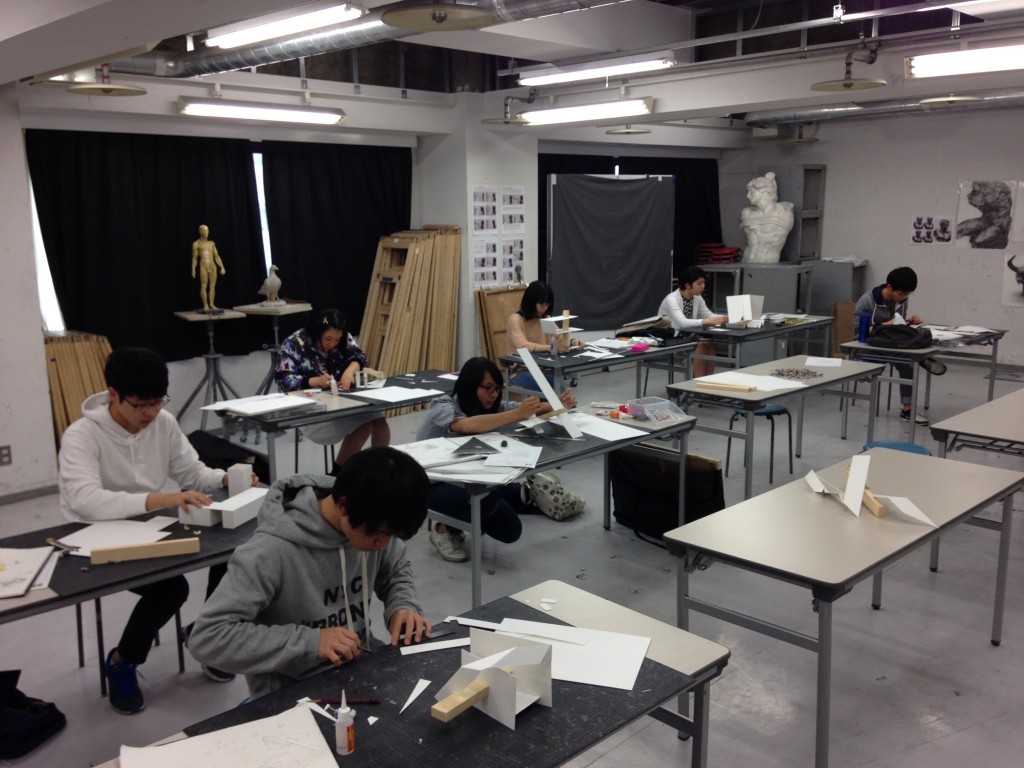

渋谷校はGWを利用し、各科で宿題が出ていました。

受験科油絵コースも、絵画を学ぶ上で重要な要素の一つについて宿題を出しました。それは、、、、

構図!!

待って、いま「げっ、苦手」とページを閉じようとしたそこのアナタ!

構図なしに、表現はありえませんよ。

表現じゃない絵画は、現代美術の観点からは趣味の絵でしかありません。

大学が求めるのは表現者の卵です。

表現しようとする想いを形にし伝えるのは構図です。

構図の勉強なしに、いくら写実的な描写を鍛えても、それは英文法のない骨抜きの英単語の羅列。

目を背けないで、今からしっかり構図の勉強をしていきましょう。

とはいえ、結局のところ特効薬的に効く、お手軽な構図攻略法はないのがホントのところです。

ですが、エンドレスに美術館で絵画を眺め見ているだけでは、限られた時間の中で受験に望む皆さんには

ちょっと大変。

そこで、私が受験時代に暇つぶしにやっていた簡易模写を、より実のある実践的な課題にしたのが

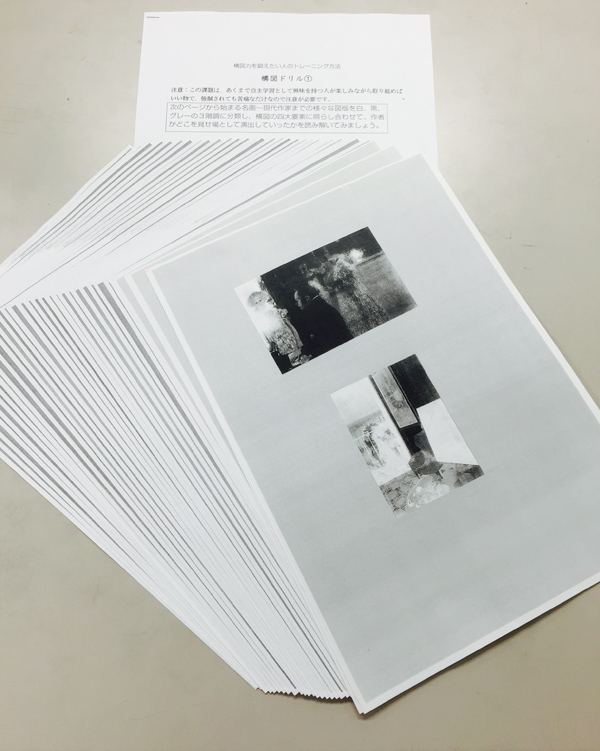

「構図ドリル」

です。(名前へのダメ出しやツッコミはいりませんよw)

無心になれて意外におもしろいんです。

簡単に説明すると、「学」とは真似るという語彙が変化した単語、美術も模写は大変有効な勉強方法だと思いますが、正直、ちょっと根気がいるんですよね。

名画は、切手サイズでもICカードサイズでも、やっぱり立派に見える。

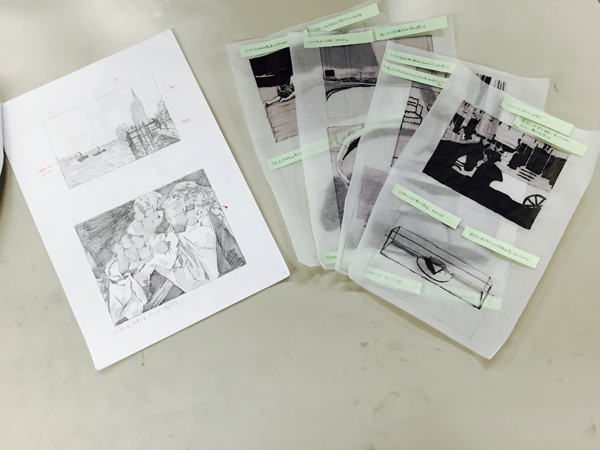

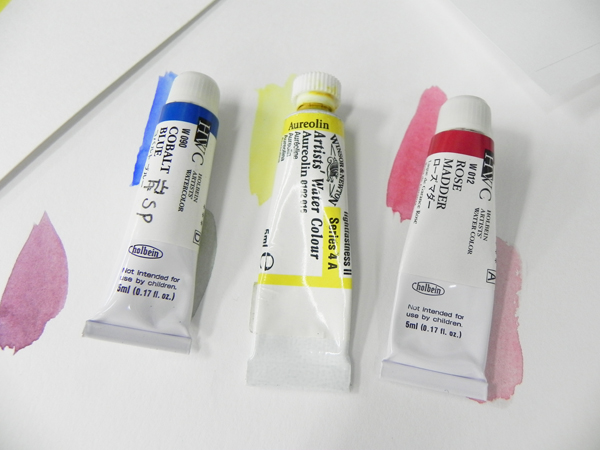

構図を学ぶだけなら、文明の利器に頼って縮小白黒コピーをとって、おおまかな白黒グレーの3色に分け作者の明度計画を読み取るだけでも、学習としては充分。

ということで、大量の図版を配布して片っ端から写して3色分けをしていきます。

あとは作者の気持ちになって、制作意図を想像するだけ。

なぜそれを描いたか?

どんな想いを絵に託したか?

どんな時代背景や、境遇の中に置かれていたか?

見る人を絵の中に誘引する様々な企て、、、

作者の真意が読み取れると本当にたのしい。

まるで難解なパズル。読み取れるか否か、まさに、絵画は至上の遊びだと思うのです。

見て分かる ⇒ あなたも描ける ⇒ 大学受かる

??最近の入試はどの大学も、入試の対策をしていただけでは足りません。どんな問題が出されても確実に自分なりの正解が出せる思考力が重視されているように思います。

??最近の入試はどの大学も、入試の対策をしていただけでは足りません。どんな問題が出されても確実に自分なりの正解が出せる思考力が重視されているように思います。

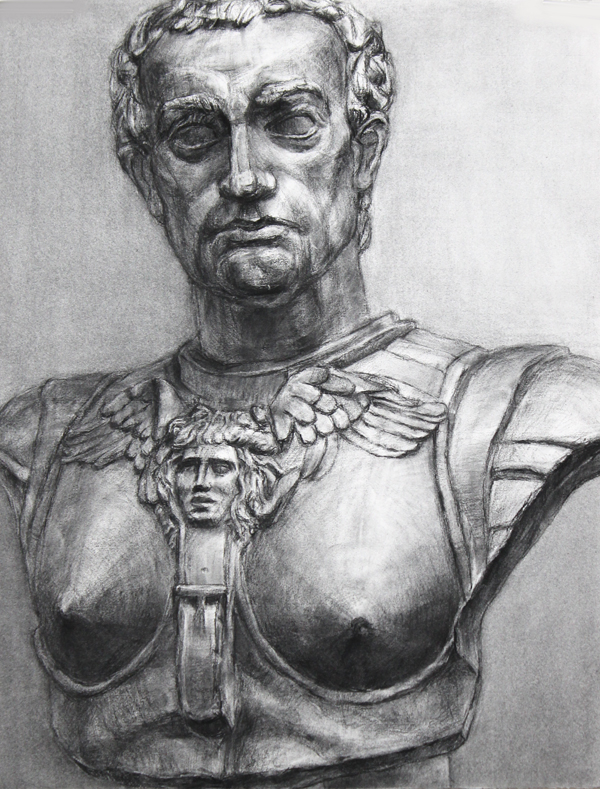

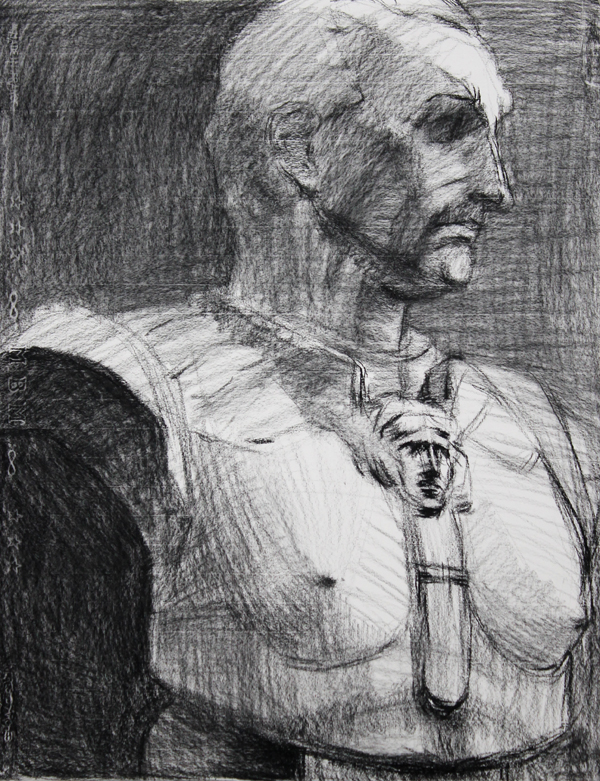

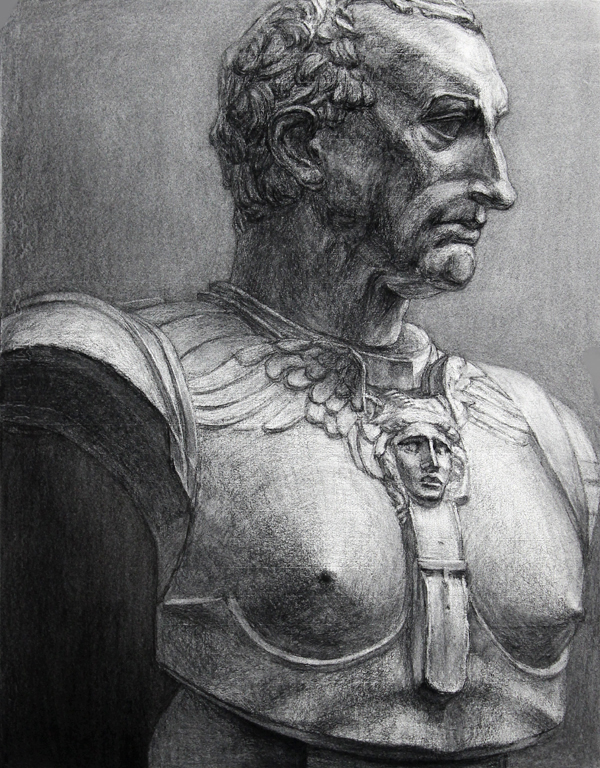

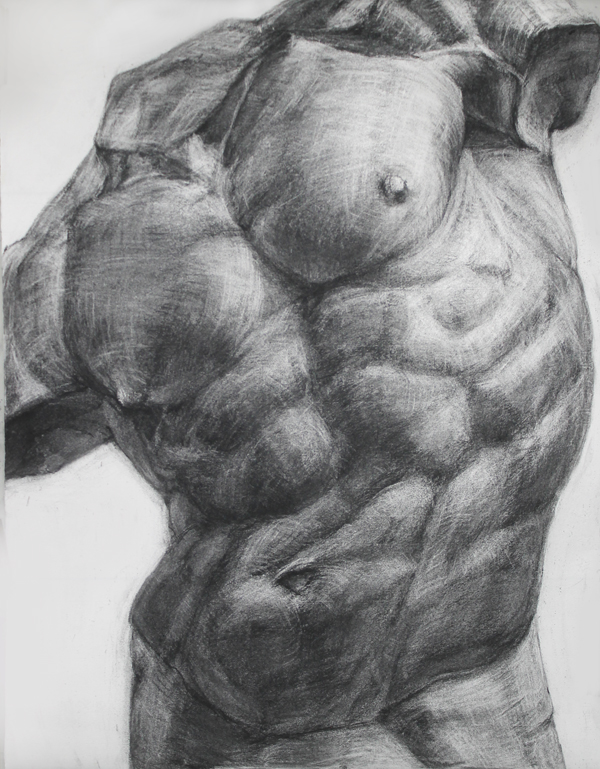

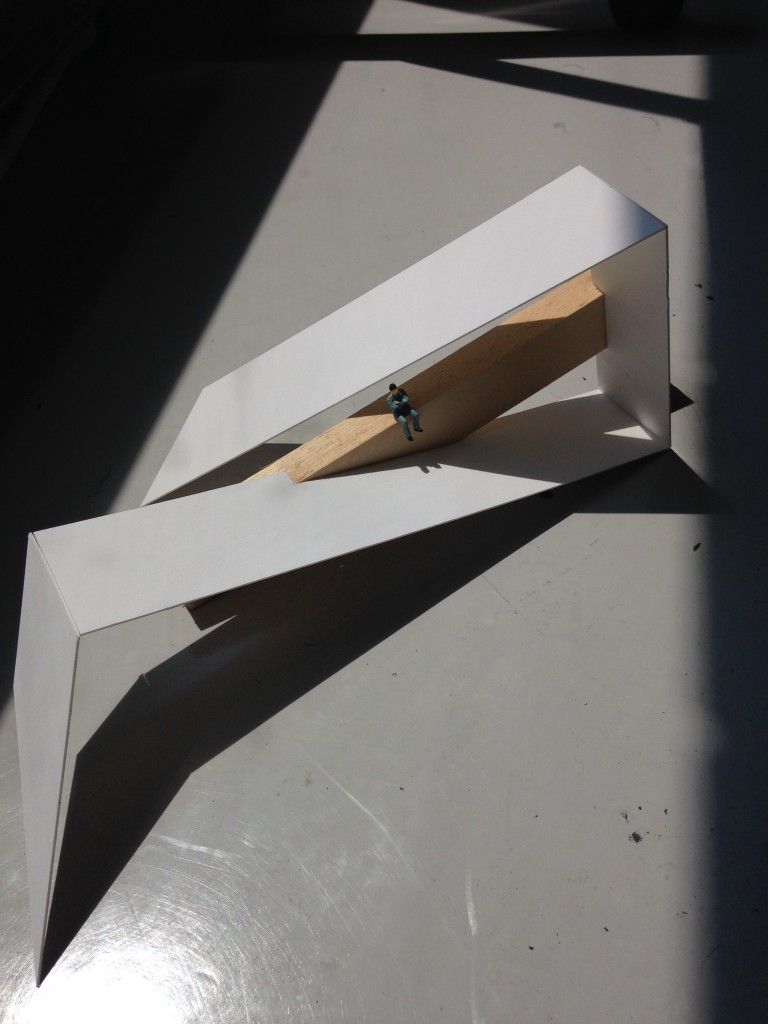

〈講師デモ〉

〈講師デモ〉