彫刻科講師の氷室です。

早いもので、2学期もあっという間に10月半ばまで来ました。

各予備校での公開コンクールやセンター試験の申し込み締め切りもあり、いよいよ試験の実感が湧いてくる頃ですね。

各予備校のコンクールに参加して、なるべく場慣れしておいた方が経験値が上がり、試験本番での緊張を和らげることに繋がるかもしれません!

結果は、納得いく様に受け止め2学期の糧にして行きましょう。

今時期のもうひと踏ん張りが、大切です!

山あり谷ありでも、普段の実技へ向かう姿勢が、必ず本番の自分の背中を押してくれますから!

さて、ここから最近の生徒作品を紹介します。

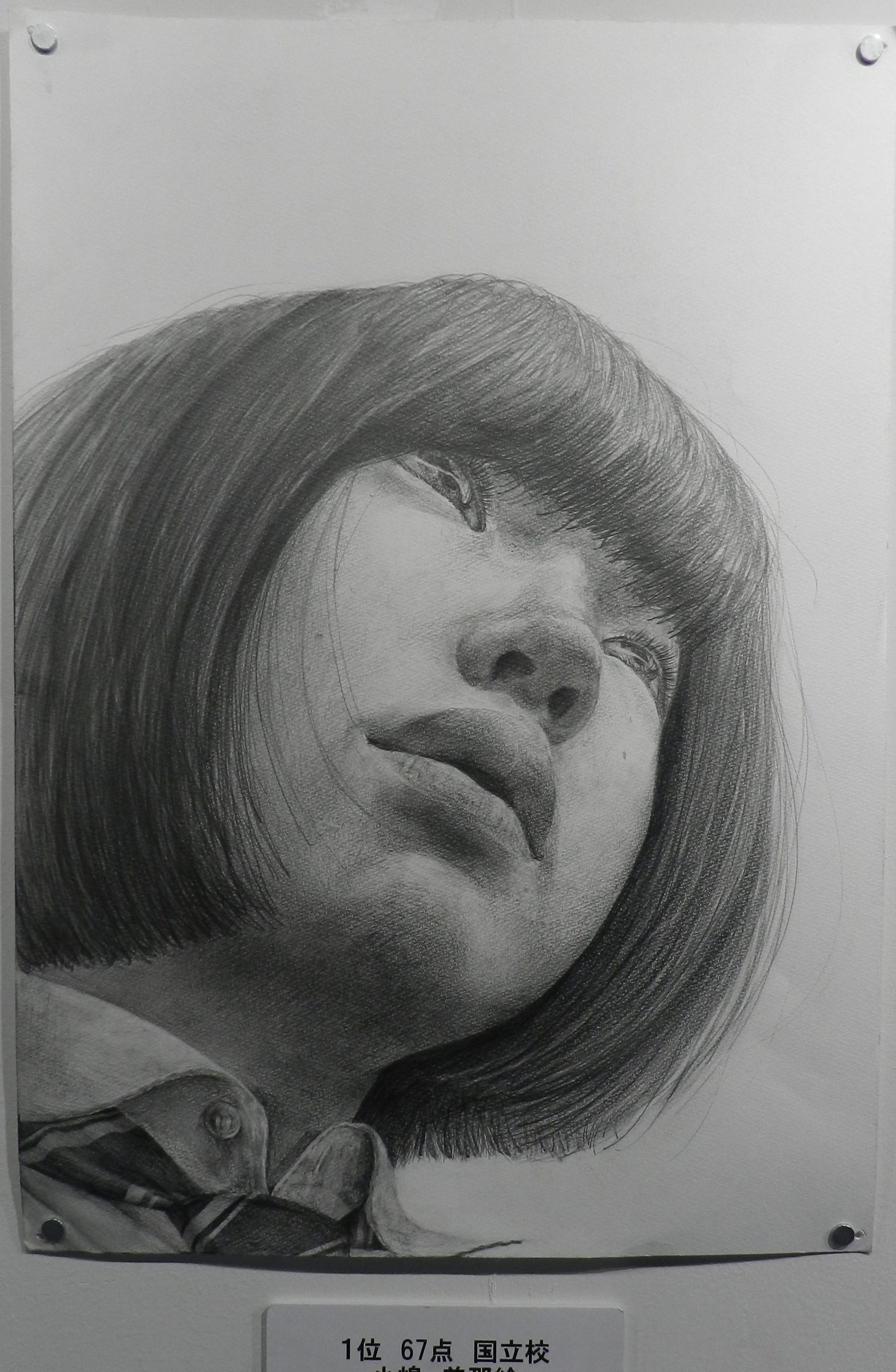

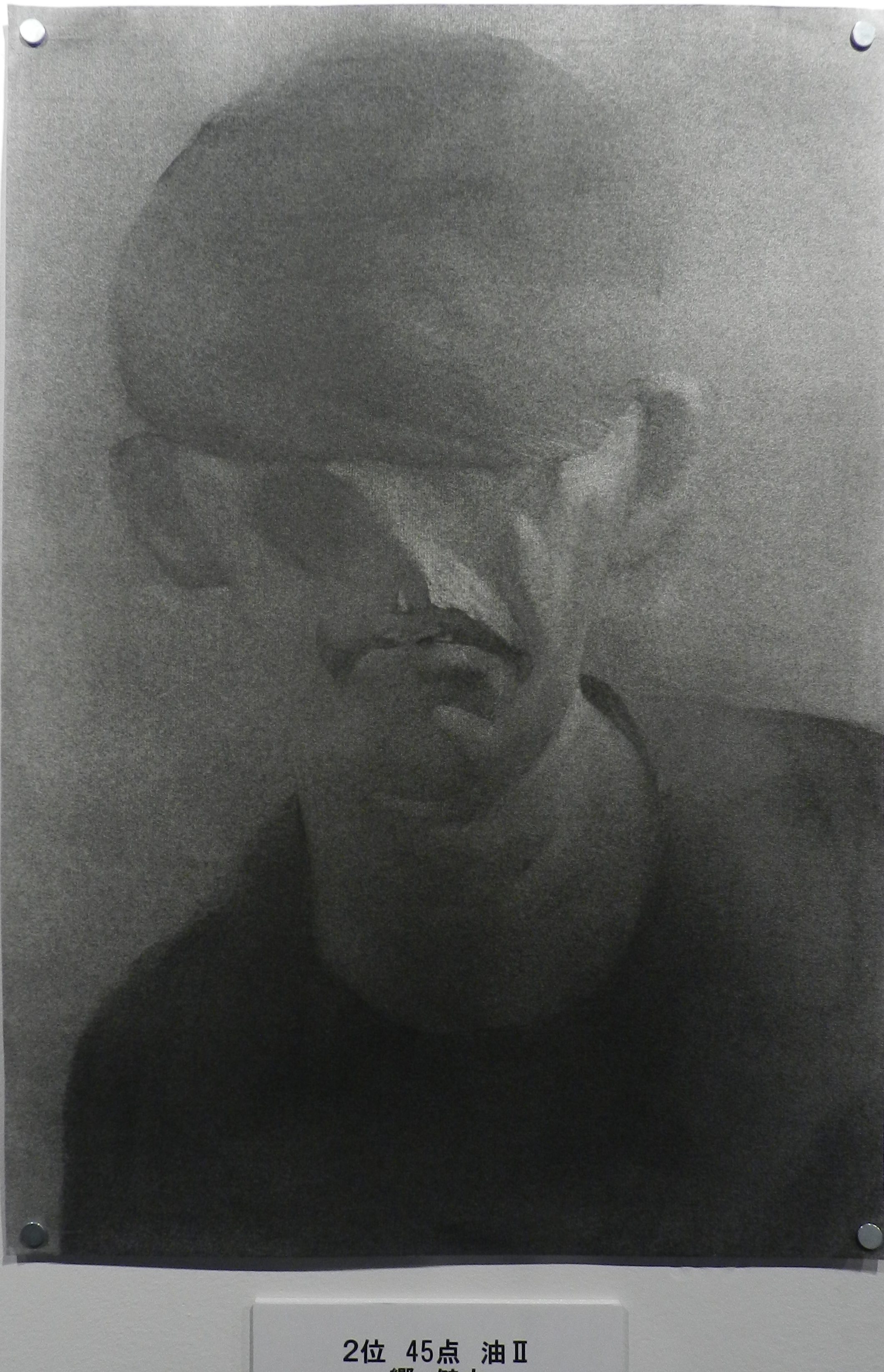

奥の顔の印象がもう少しですが、両肩からの首の意識、光の取り込み方、視点の感じさせ方全体に意識が行き渡っており丁寧なデッサンです!

顔の印象、肩の作り方はとても良いです!体の正面から奥に向かってはやや線の描写が浮いてしまっているので、もう一歩時間を掛けたかったですね。

なかなか難しいグデアの印象を比率よく合わせてきています。粘土の色味に深さが出始めているので、張りを意識できればもっと完成度があがるでしょう!

全体の微妙な動きに寄る柔らかさと、眼の印象に強さを感じる魅力のある作品です。首の切り口がやや優しので、表情との兼ね合いがあると良いかと思います。

こちらは現役生のデッサンです。首から頬の形がほとんど見えないのがパジャントの難しい所ですが、しつこく形を追っていく姿勢がとても良いです!手前の布の特徴も臨場感があり、良く表現できています◎上手いですね!

彫刻科の近況は、以上です。

話は変わりますが、最近 『美に生きる』と言う、彫刻家・高村光太郎の本を読みました。

(セミの翅 あつくてしかもあつさを感じさせない様に彫る

これは彫刻上の肉合いと面の取り扱いとによってのみ可能となる。しかもまるでセミの翅の厚薄などという事は気づかず 何だか当たり前に出来ていると思えば最上なのである。

彫刻家はセミの形態について厳格な科学的研究を遂げ、その形成の原理を十分にのみ込んでいなければならない。)

彫刻科を通過する人であれば、誰もが記憶にある高村光太郎の木彫作品。

改めて、文章を読み考えてみる。

ここに彫刻と言う言葉の1つの源があることは確かで、私の憧れの1つであることを再認識しました。

それが全てではなくとも、改めて読むとため息が出てしまいます。

私は、木彫制作からは1番距離が開いてしまっている身なので、より木彫への憧れが募ります。

最近のささやかに感動した出来事でした!

今回の記事はここまでです!

2学期後半へ向けて、しっかり制作のリズムを作って行きましょう!

追伸

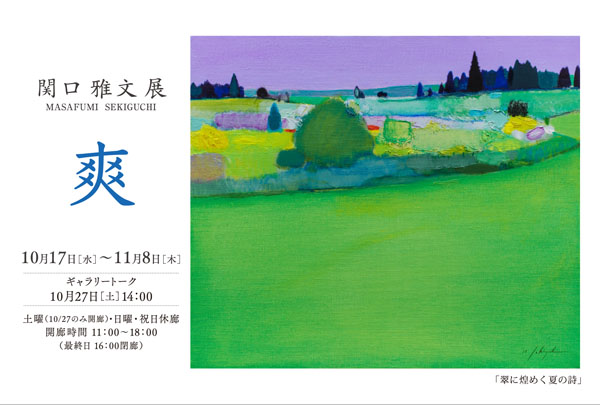

小川原主任と私が在学中に担当教授であった彫刻家 山本正道先生の個展が開催されます。

私が、今 ここに居る それは山本先生との出会いがあったからでもあります。

ハッと心に響く そんな作品に出会えるかもしれません。

是非、皆さんに時間を作って観にいってもらえると嬉しいです。

10月16日( 火)ー 11月10日(土)10:30?18:30 日・祝休廊

ギャラリー長谷川にて