こんにちは!彫刻科の小川原です。今週末6/23(日)に全科石膏デッサン描き出し公開コンクールがあります。

石膏デッサンは描き出しでどれだけ捉えられるかで勝負が決まります。実際の試験でも開始1時間で半数くらいの人はふるいにかけられてしまっているのが現実です。そこで今年度始まって3ヶ月弱のこの日に、現時点で皆さんがどれだけ出来ているのか。またどういう点に弱点を抱えているのかを検証し、今後の取組の指針を立ててもらうきっかけづくりを公開コンクールという形で行うことになりました。

すでに実力のある人はその力を存分に試すいい機会だと思います。また経験の少ない人、あるいはまだまだ石膏デッサンに自信のない人はむしろ今ここで現実を見ておかないと来年の入試に間に合わなくなってしまいます。出来る人とそうでない人とで何が違うのか、その目で見て感じ取って欲しいです。

描き出しチェックポイント!後々修正が困難な大きい要素を合わせられると良いです。

・構図(当たり前のようですが、上級者でも案外ミスすることが多いです)

・プロポーション(特に縦プロポーションでの狂いが多いです)

・動き(像を物体として捉えるだけだとギクシャクした印象になりやすいです。あくまで人間を描いている意識で、自然な動きのつながりを考えて下さい)

・構造(輪郭的に形が取れても中の構造が大づかみに捉えられないと嘘くさい表面的なデッサンになってしまいます。部分の色や細かな起伏にごまかされずにより大きな単位で立体を考えていって下さい)

・バルール(調子の自然な変化を表現していくことが重要です。まずは日向、日陰を分ける所からはじめましょう。バルールは構造の理解と直結しているので、バルールが捉えられない人は構造も理解できていないことがバレてしまいます。また、魅力的な空間表現を目指すためのビジョンとしても重要です)

コンクール参加費は学内生、学外生共に無料です。

描き出しということで4時間で行います。(完成を目指す必要はありません)

各専攻ごとに採点を行うので実際の入試での評価基準に近い結果が得られます。

採点中のデッサン解説(彫刻科 新妻先生)と個別講評をしっかり聞いて、今後入試までの取り組み方をしっかり考えていきましょう。

↓石膏デッサン描き出し公開コンクール申し込みリンク 石膏デッサン描き出し解説動画

https://www.art-shinbi.com/event/event-drawing-contest_0623.html …

それではこの2週間での彫刻科の秀作を紹介します。

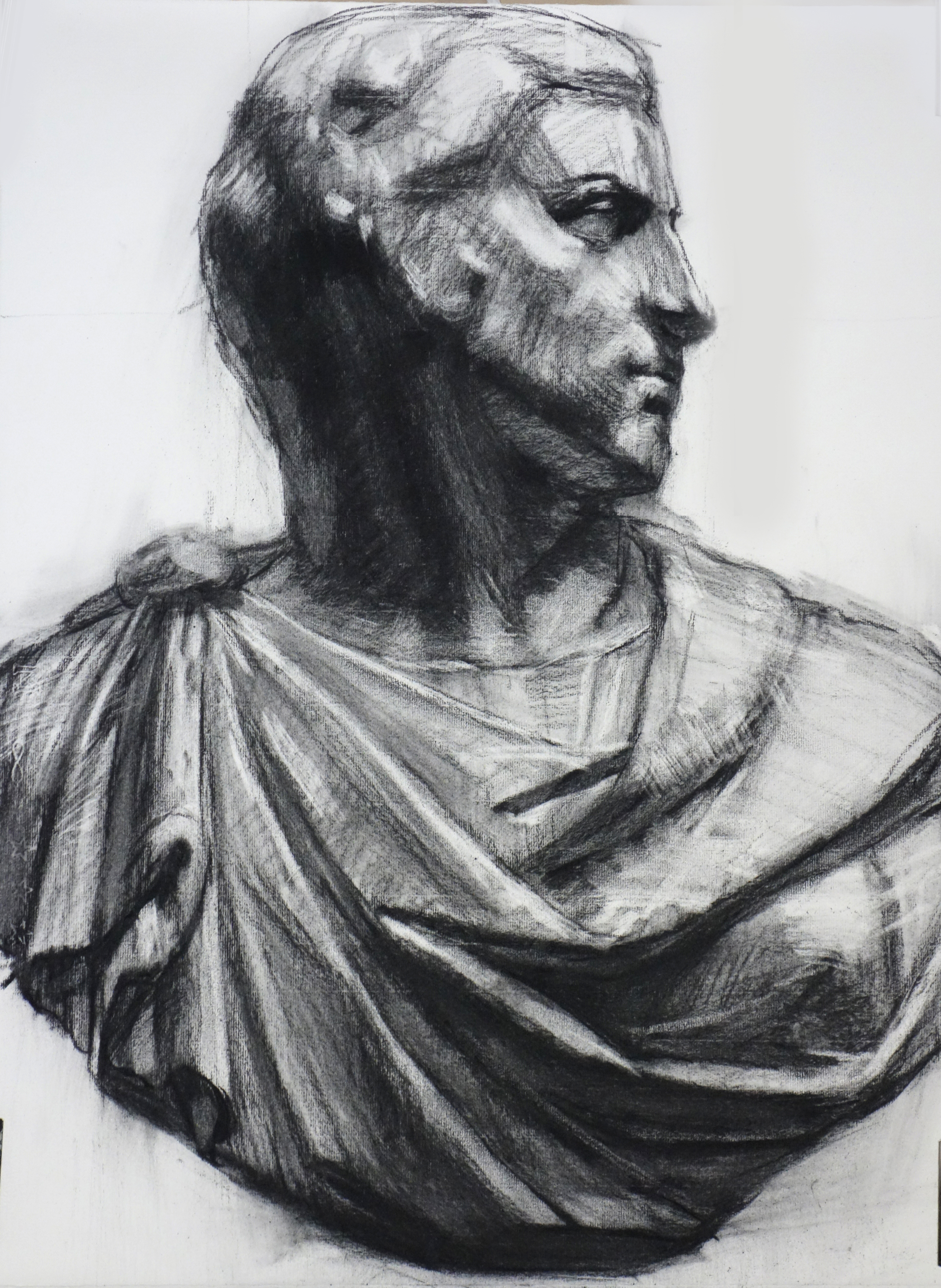

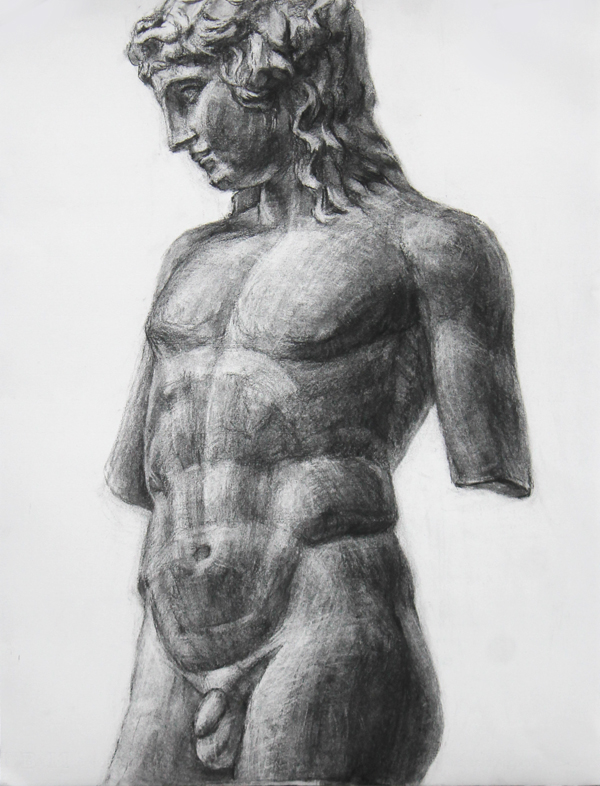

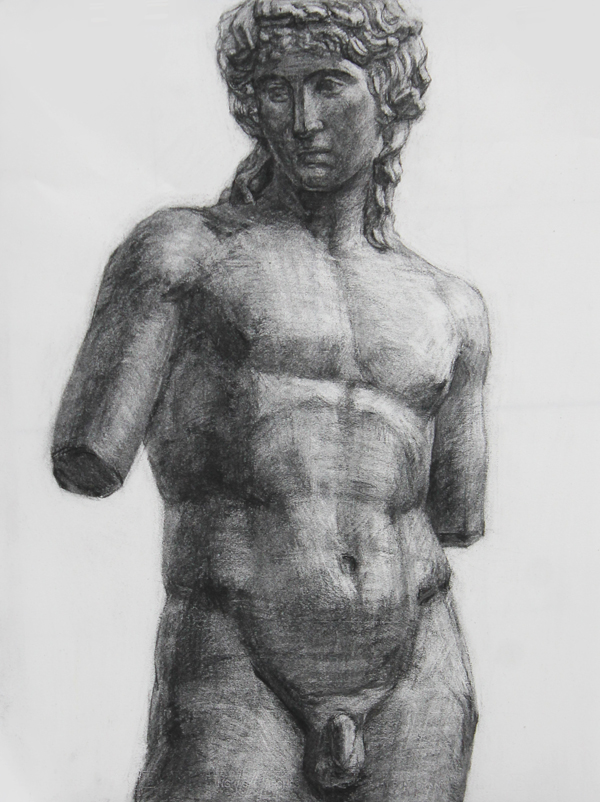

昼間部生の作品。5時間半制作。

印象良く描けています。炭使いも魅力的で良いですね!

時間が短いこともあり、まだまだ途中感は否めませんが、印象の良さが目を引きます。顔が似てるって重要!

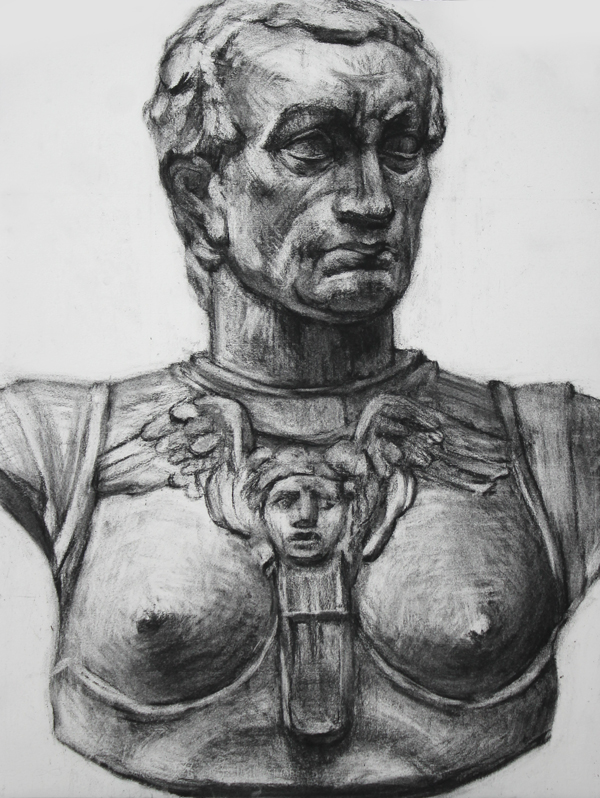

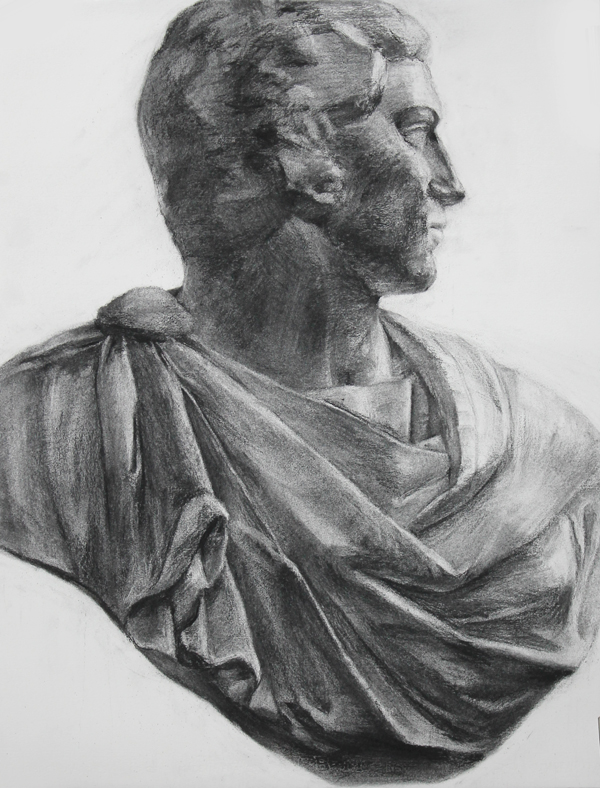

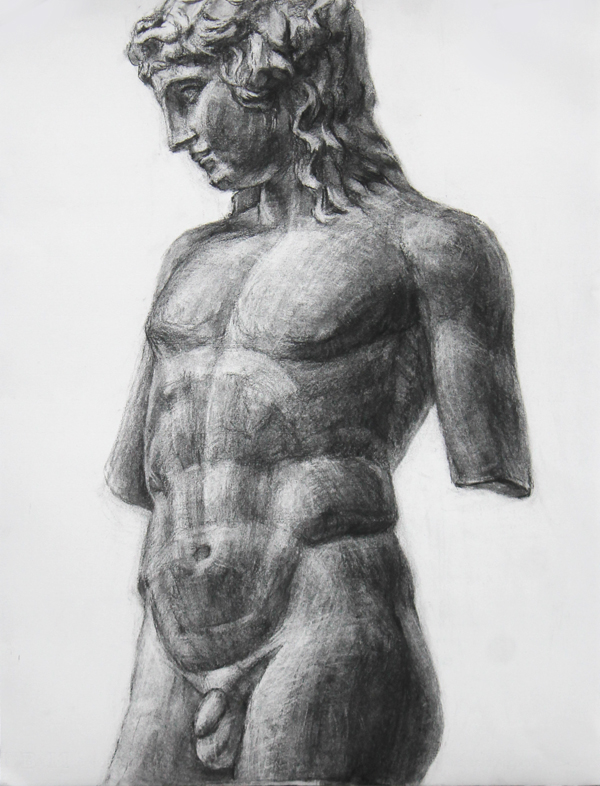

同じく昼間部生の作品。

技術的にレベルの高さを感じます。このままでも十分よいですが、もう一つ柔らかな空間性が感じられると良いです。

逆光の雰囲気を活かした自然な空間表現が魅力的です。

頭部にもう少し光の魅力を持ってきたかったですが、しなやかな動きの連動感が良いです!

脚の表現がやや単調で硬さを感じますが、腰から上の捉え方が自然でとても良いです。

スポンジと鉄アレイ。

形の精度、物理的現象の表現共によく出来ています。

鉄アレイの質の表現がとても良かったです。潰れたスポンジも魅力的です。

単体のデッサンと違って2体の像の作る空間など、より大きな視点で画面がコントロールできていてよいです。

ジョセフの顎のあたりにもう少し形が感じられると更に良くなります。構図的には難しい位置ですが、とても良くバランスが取れています。

動きも印象もよく合わせられています。もう少し目にピントが合わせられると良いですね。

口がやや単調なのと、目(眼球)が少しギョロッとし過ぎな気もしますが、それ以外の印象、動きや構造も良いと思います。

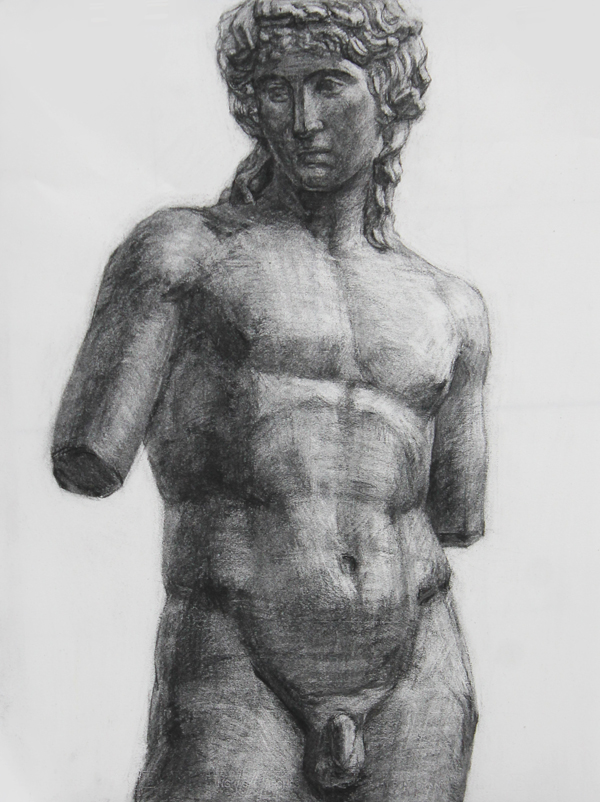

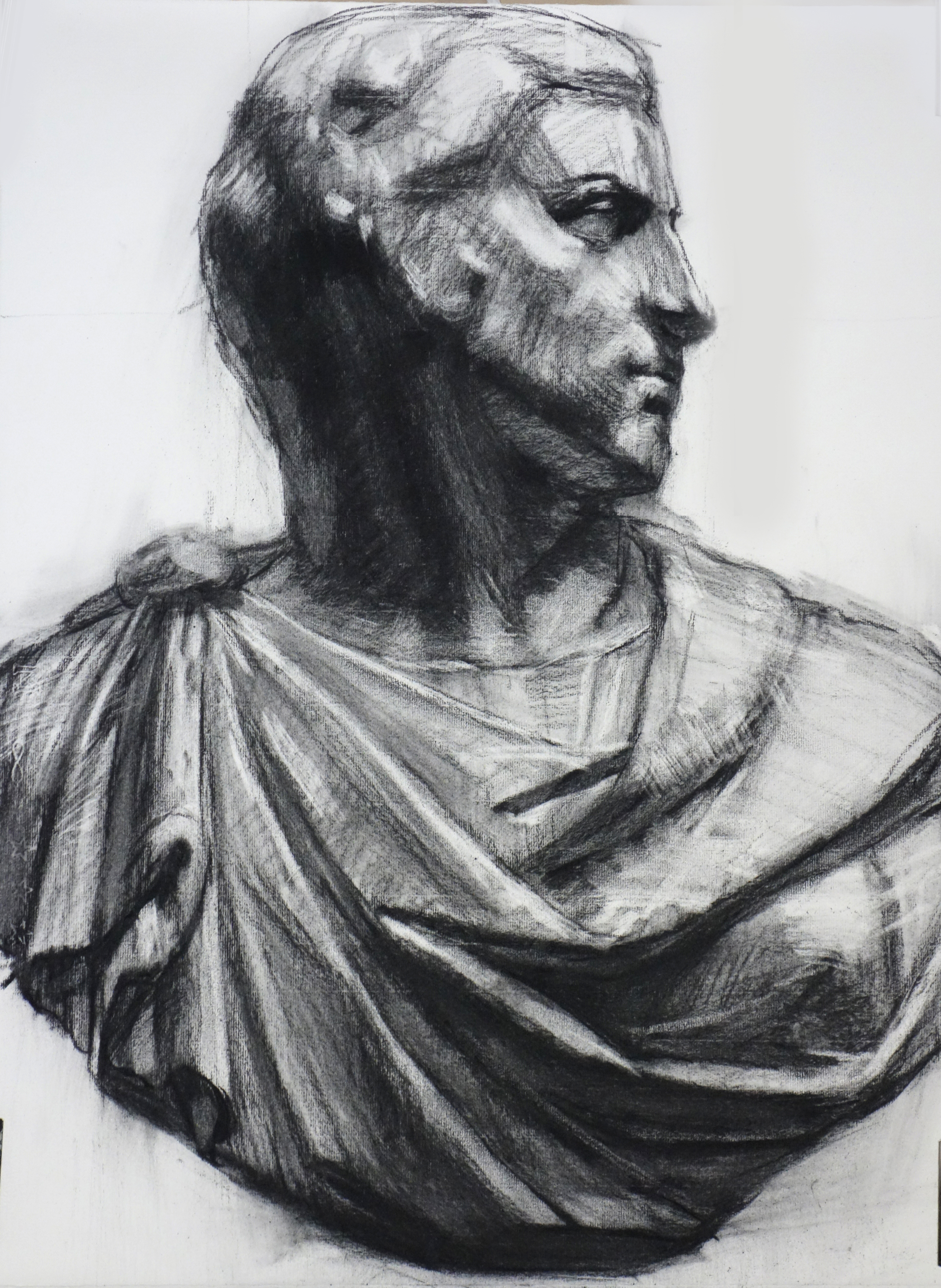

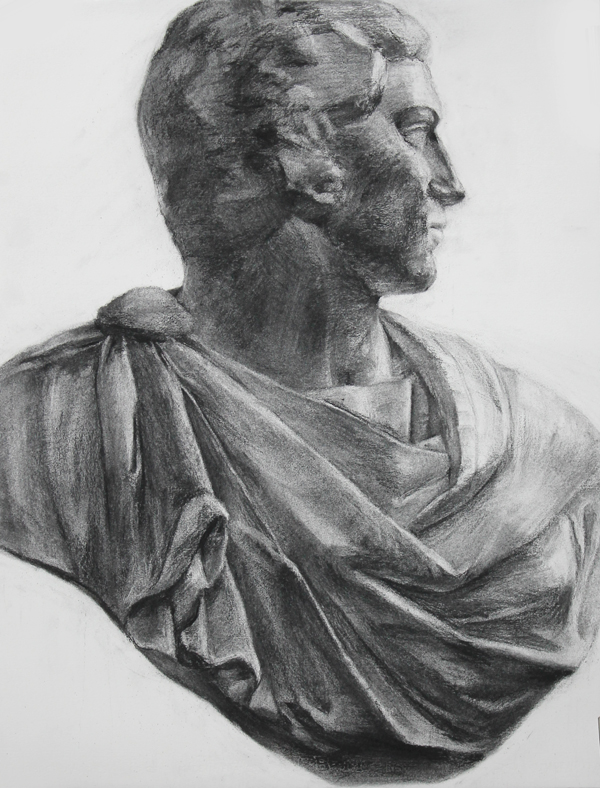

夜間部生の作品。4時間半制作。

横位置で形が取りやすかったのもあると思いますが、短時間の中で十分以上の答えを出せたと思います。基本の全てを意識して取り組めました。

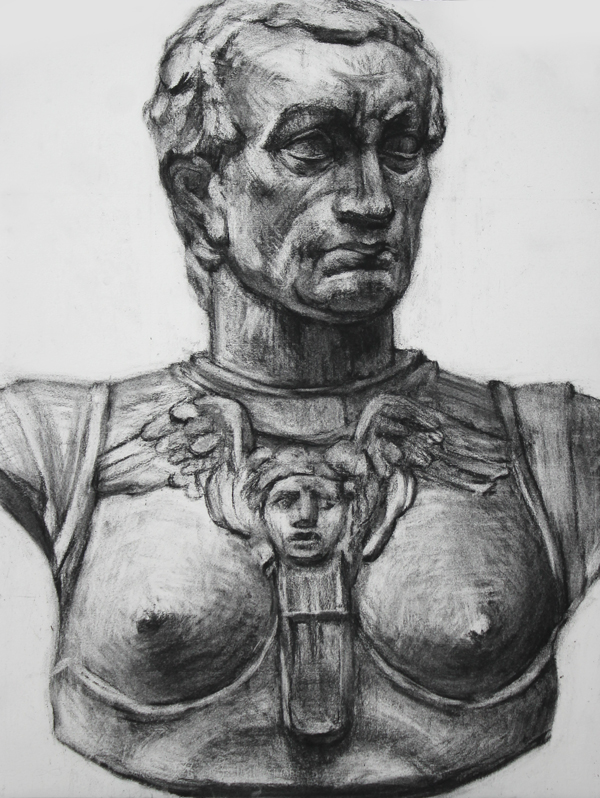

同じく4時間半制作

頭部の立体感が弱いのが惜しいですが、体の表現が美しく、魅力があります。

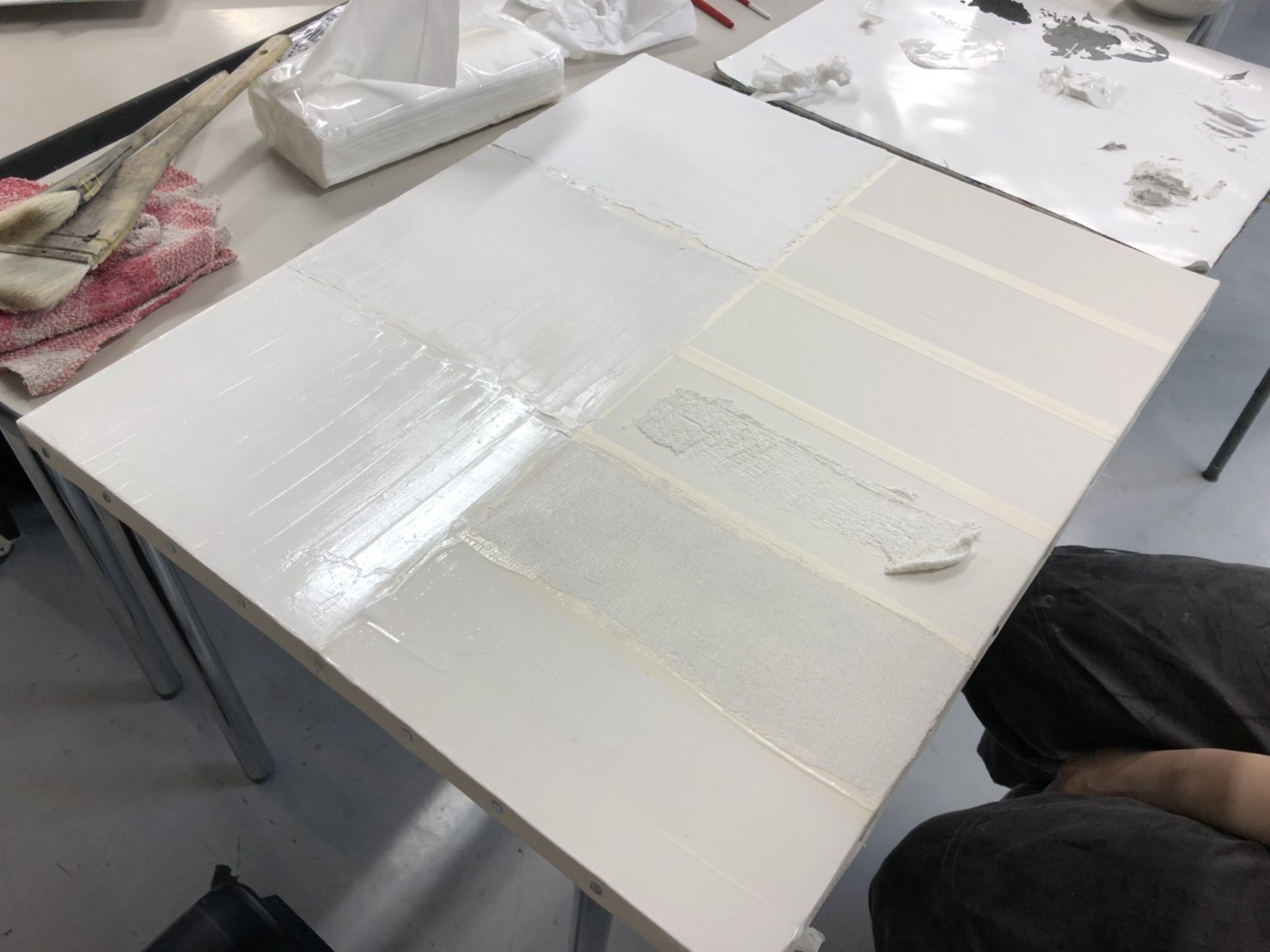

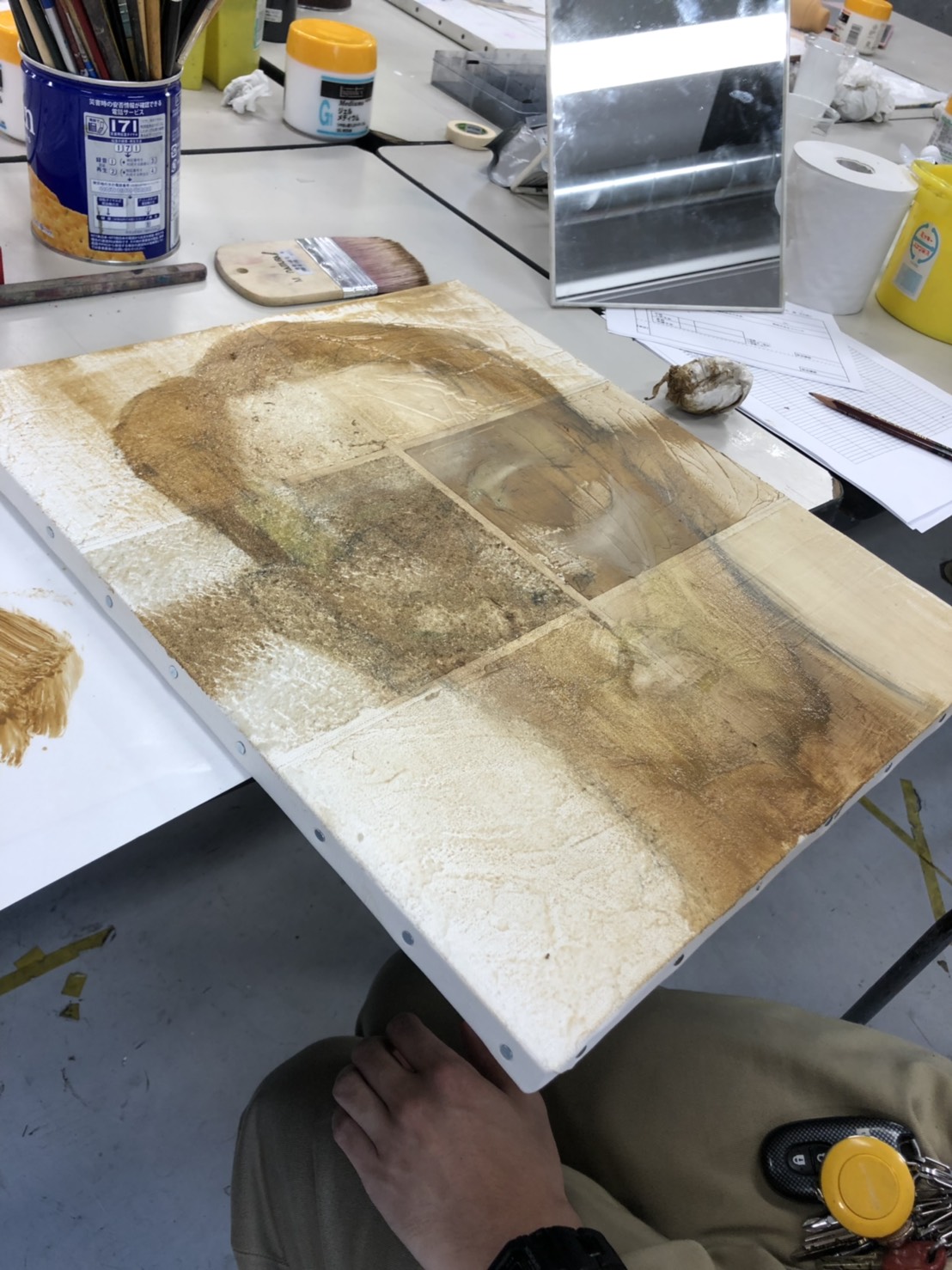

最後に僕が今制作中の作品の紹介をします。

「再生の理論」というタイトルの作品で、死後、新たな肉体に魂が入り込む瞬間を作りました。

最終的にはブロンズにするのですが、今は塑像原型からシリコン取り(雌型)→ワックス原型(雄型)→中子充填(ワックス原型の中に鋳造用石膏を満たす)→湯道取り付け(溶けたブロンズを流しこむ管)まで終わった所です。

僕はブロンズでの制作は習ったことがないので手探りですが、彫刻って日々研究発明の連続だなと思っています。これを作りたいと思ったらどうしたらそれが出来るか考える。それがまた楽しいんですけどね!!