新美映像科から志望校へ合格した人たちにインタビューする企画もついに最終回!

今回は武蔵美映像学科の学校推薦型選抜ディレクション資質重視方式の合格者に聞きます。

「構想力テストってどんなテスト?」「受験までにどんな準備をしたらいいの?」

プレゼンやディスカッションによる試験で合格した齋藤さんと松岡さんに教えてもらいます。

インタビュアー:森田、樋口(ともに映像科講師)

【Q1:ディレクション資質重視方式の入試は、他の試験と比べて特に「映像でどんなことを表現したいのか」を明確にしておく必要があると思います。お二人が大学で映像を学びたいと思ったきっかけを教えてください。】

齋藤:一番最初に意識したのは、中学のころ家庭教師の先生から「絵を描くのが好きなら美大があるよ」と聞いて調べたときに、映像学科という存在を知ったことでしょうか。いま考えれば不純な動機かもしれませんが、ドラマやアニメを見ることが好きで「映像を学ぶ大学なら楽しく通えそう」と思いました。その後、映画にも興味を持つ過程で、最終的に武蔵美を第一志望にしました。

松岡:元々表現することには興味があったのですが、具体的な表現手段はイメージできず、美大を受験することも考えていませんでした。そんな中で高1の夏にオープンキャンパスで武蔵美に行ったときに、教授のお話を聞いたり、在学生の作品を見て、映像というメディアが一番「内なるものを表現できる」というふうに感じたことから、受験を意識し始めました。

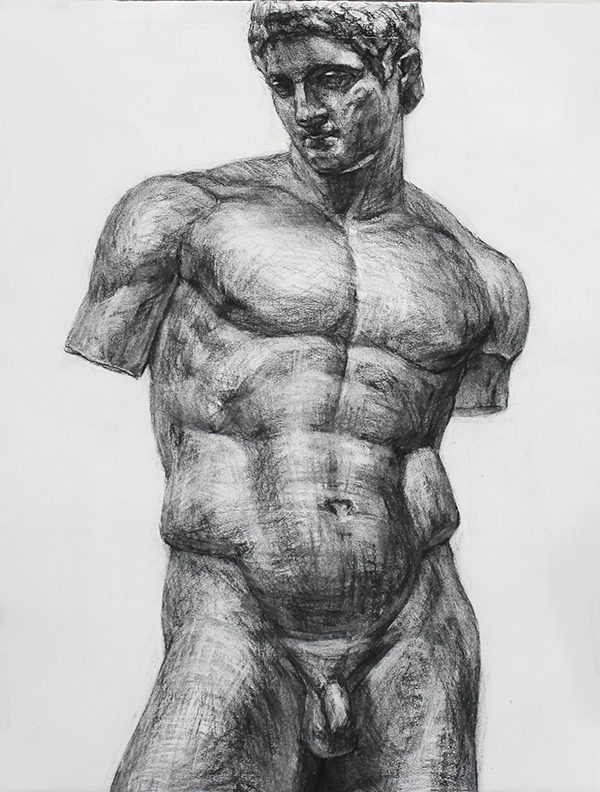

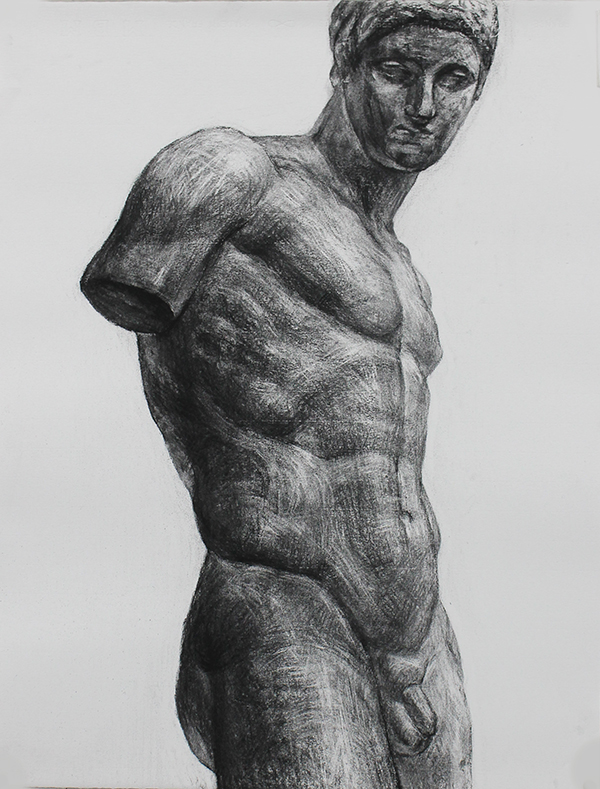

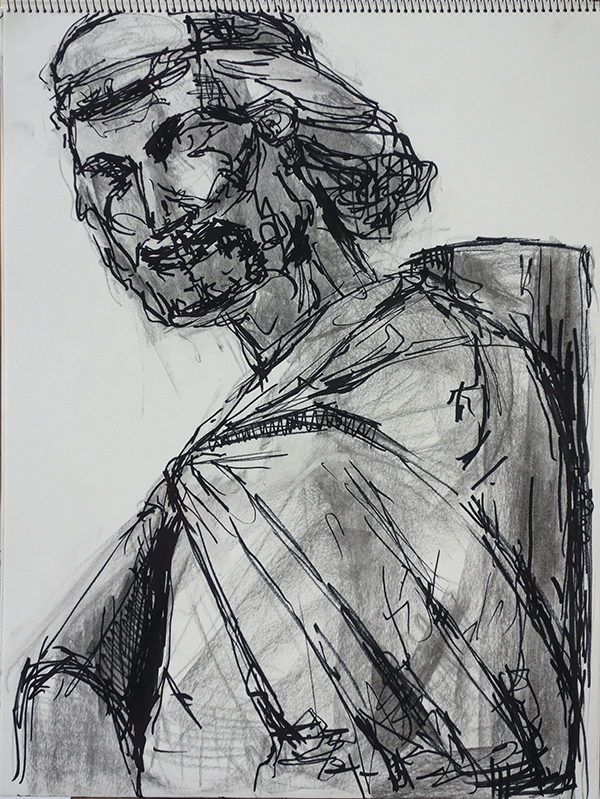

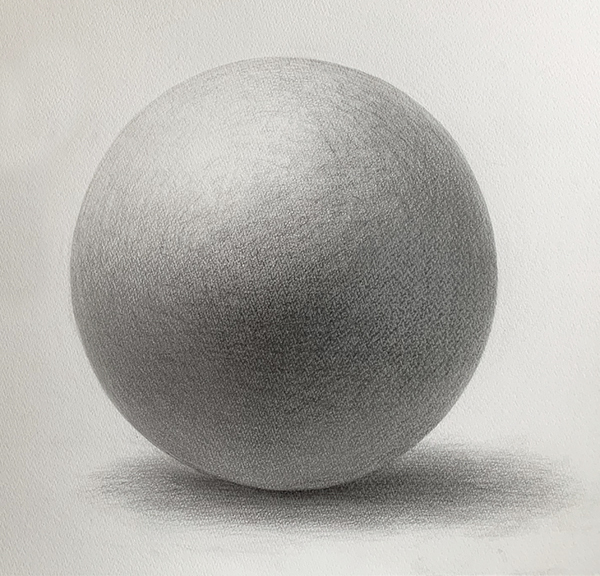

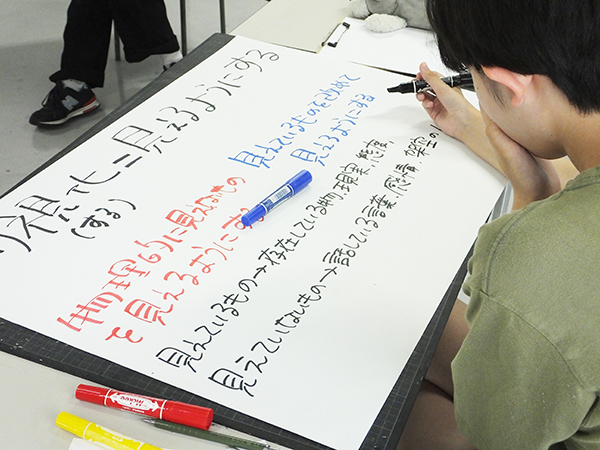

[2019年度夏期講習会/構想力テスト対策]

【Q2:ディレクション資質重視方式では、監督や演出家のようなポジションにおけるリーダーシップが期待されています。この方式での受験を考え始めたのはいつですか?】

齋藤:高校生活では、それほど人をまとめるタイプではなかったので、最初にこの試験のことを聞いたときは「向いてないな」と(笑)。でも志望校合格を目指す上でチャンスは多い方がいいとも考えました。4月から映像科の木金日コースに入学して一般選抜の対策も並行して進めていたので、「絶対にこの試験で合格する」というよりは、チャレンジという気持ちで、夏以降に対策を始めました。

松岡:私も最初からディレクション資質重視方式での受験を考えていたわけではありません。新美映像科の授業では一学期にプレゼンテーションの授業がありましたが、その授業の講評のときに先生から「プレゼンが良かったから(ディレクション資質重視方式の)受験を考えてみれば?」とアドバイスを貰ったことをきっかけに、受験を考えるようになりました。

[2019年度夏期講習会/構想力テスト対策]

【Q3:この入試には「構想力テスト」という試験があり、与えられたテーマから15分で構想を考える必要があります。どんな準備をしましたか?】

齋藤:本番の試験で出題されたテーマにその場で応答することも大切だと思うのですが、私はあらかじめ実写映像にジャンルを絞っていました。発表用の資料作成についても、何度か練習する中で、人に伝える上でどういう情報が必要で、どういうレイアウトで見せるべきか理解していたので、書き方は決まっていました。15分は短いですが、ある程度まで事前に準備していけば焦らず構想をまとめられます。

松岡:私は映像インスタレーションに興味があるので、自分の構想は展示形式の表現になる可能性が高いと思っていました。そのため構想力テストの準備として、意識的に展覧会に行くようにしていました。それもただ鑑賞するだけじゃなくて「プロジェクターはどこに置かれているんだろう」とか「釘はどこに刺さってるんだろう」というように、その表現の成り立ちを知ることを心がけていました。その鑑賞のメモは当日の構想にも活かされたと思います。

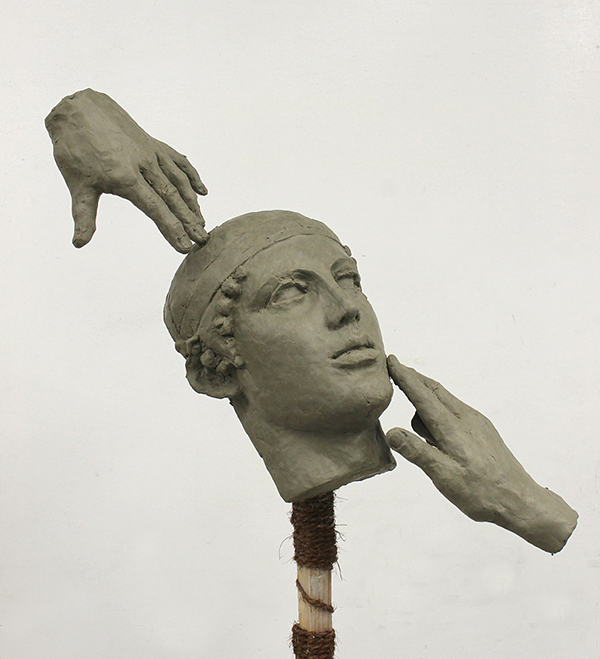

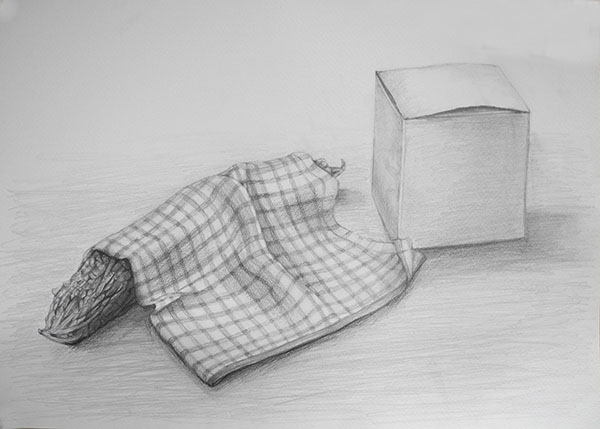

[2019年度夏期講習会/推薦入試対策での作品展示]

【Q4:構想を元に5分以内で発表(プレゼンテーション)があります。この「発表」についてはどんなことを心がけましたか?】

齋藤:完璧に喋ろうとすると逆に喋れなくなってしまうので、完璧じゃなくてもしっかり印象に残るような構成を準備していました。具体的には最初の1分で必要最低限の情報を提示して、残りの時間でその情報に肉づけしていくイメージです。映像作品を作るということは必ず「伝えたいこと」があるはずなので、それを最初と最後にはっきり二回言う、ということも心がけていました。

松岡:話すときに「人の目を見ること」と「一文を短くすること」を意識していました。あとは自分の発表以上に「他の人の発表をよく聞くこと」がすごく大事です。対策をはじめた当初は、自分の発表のことで頭がいっぱいでしたが、構想力テストでは発表のあとに討議があるので、他の人の構想をしっかり理解しておくことが、的確な応答や質問に繋がると考えていました。

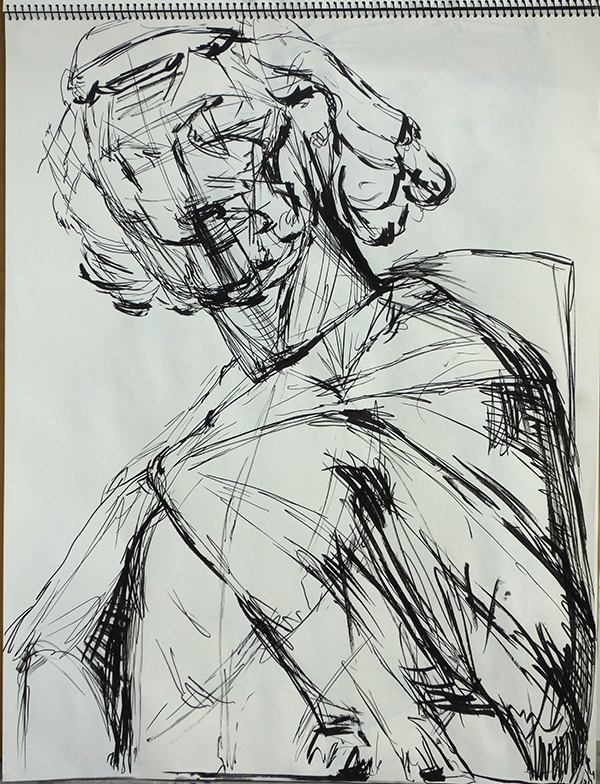

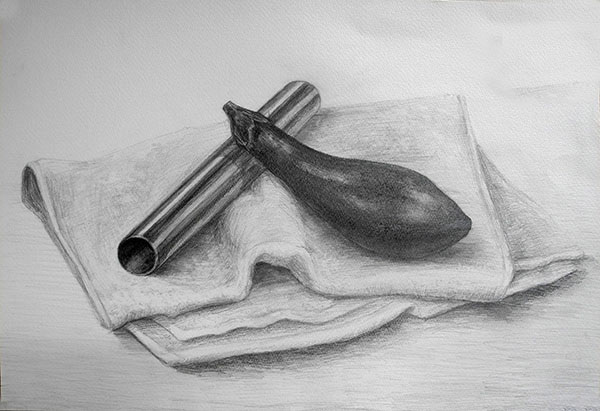

[2019年度推薦入試対策講座/構想力テスト対策]

【Q5:発表の後の討議(ディスカッション)は、当日どんな人と一緒のグループになるかわからないので準備も難しいと思うのですが、何を意識して臨みましたか?】

齋藤:無言の時間を作らないように自分から話題を提供しようと思って挑んだのですが、実際の試験のグループは積極的に発言する人ばかりで事前の準備は通用せず(笑)、結果的に自分は質問をする役に回ったという印象です。「自分はこういう役割」と決めるだけじゃなくて、当日同じグループになった人たちの様子を見ながら、臨機応変に対応することが大事だと思います。

松岡:新美でグループディスカッションの練習をしたときに、グループの人同士の会話が噛み合ってないな、と感じることがありました。そういうときに私はその二人の間に入って「いま〇〇さんが言っているのはこういうことですよね」という「通訳」のような役割をしていたんですね。直接的な提案や質問のための発言ではないのですが、討議においてはそういう役割も重要だと気づいたので、本番でも意識していました。

【最後に:ディレクション資質重視方式の受験を考えてる人に向けて、アドバイスをお願いします!】

齋藤:受験生なので実技対策や学科の勉強は大事ですが、それ以外の時間は自分の好きなことを好きなだけしたらいいと思います。私は9月に入ってからも好きなアーティストのライブに行ったり、週に一度は映画館にも行ってました。作品を鑑賞することは自分と向き合うことでもあるので、鑑賞の時間を通じて「私はこういうことが表現したい人間なんだ」ということを再確認することがおすすめです。

松岡:私もそうですが「話すのが苦手だから受からない」という試験ではないと思います。「ディレクション資質」という資質があるとして、それはひとつの正解があるのではなく、何通りもあるものだから、対策を通じて自分なりの方法を考えてみてもらいたいです。あとは、試験の前だけは「自分はしっかりした人間だ!」と思い込むことが大切だと思います。

森田:対策が難しい試験ですが、齋藤さんと松岡さんが当時考えていたことを聞けて、非常に参考になりました。今日はありがとうございました!

樋口:武蔵美での活躍にも期待してます!頑張ってください。

《2020.7 オンラインでのインタビュー/齋藤さん、松岡さん、ありがとうございました!》

///////////////////////////////////////////////////////////////

お知らせ:

夏期講習会の情報はこちら↓から。

8/10(月)〜8/15(土)私立美大映像 総合型選抜対策コース ※学校推薦型選抜にも対応

+

映像科の授業について

映像科公式 Twitter

映像科公式 Instagram

+

合格者インタビューのバックナンバーもぜひ!

Vol.1:感覚テスト編

Vol.2:鉛筆デッサン編

Vol.3:小論文 / 文章表現編

Vol.4:総合型選抜 / クリエイション資質重視方式編