今年はGWが長かった印象です。天気も割と良かったのではないかと思います。規制も緩和されていたので、懐かしい感じがしましたね。

デザイン•工芸科夜間部です。

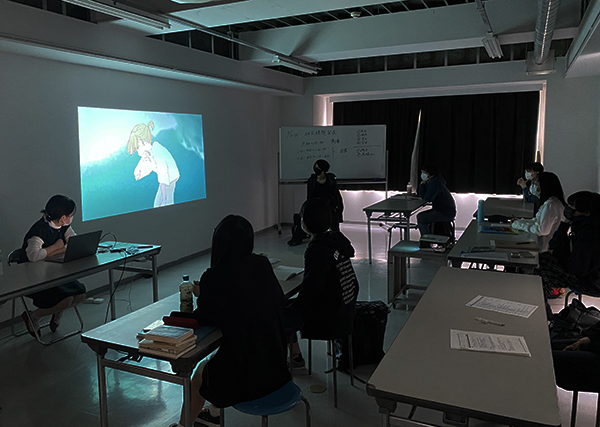

ゴールデンウィークが終わると、実技始動も本格的に進みます。特に演習課題がバリバリと進みます。ますば頭脳を鍛えていくという方針は、毎年おなじになります。実技講座もGW前に済ませました。この授業に参加してない人は、動画で去年のを限定配信していますので、教室にあるURLを確認して動画を見て下さい。実技は考え方がかなり重要です。ここがしっかりとしないと、後々響きますので今は理解することを重視して下さい。

とは言っても…なかなか勉強要素はやってくれないのが現実です。ここで差が開くなぁって毎年思います。

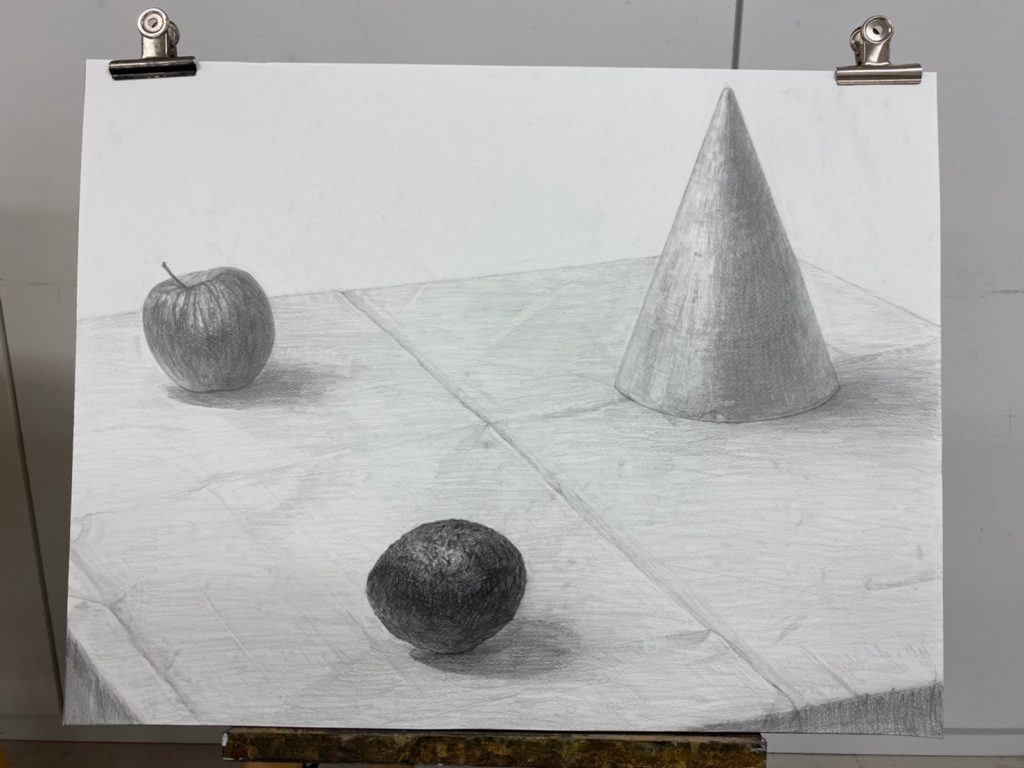

GW課題ですが、パネルの後ろを自由に遊んできてねってことで、色々工夫してもらいました。この課題は楽しんでもらえれば良いかとです。もう一つの課題の資料作成ですが、こちらの方が今後も使っていくのでしっかりと作って欲しいです。継続して資料を増やしてください。

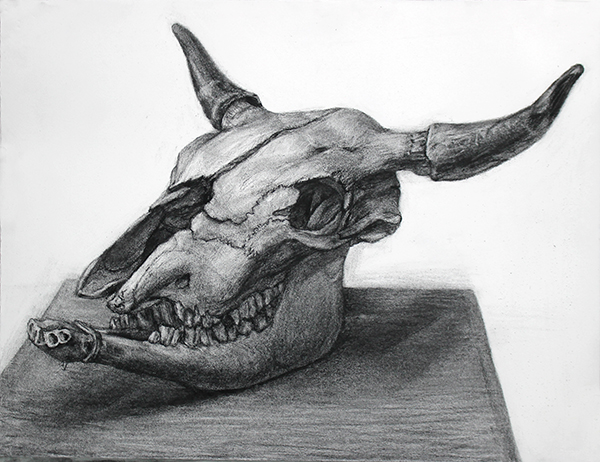

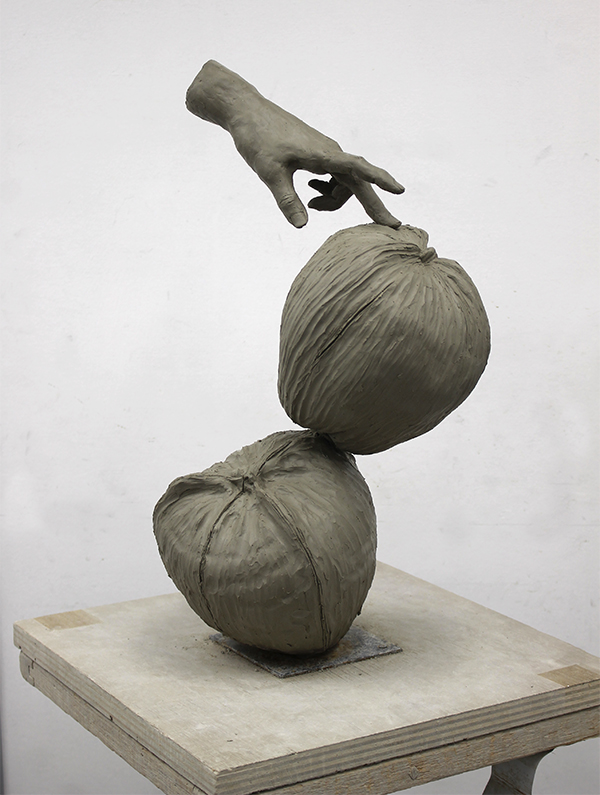

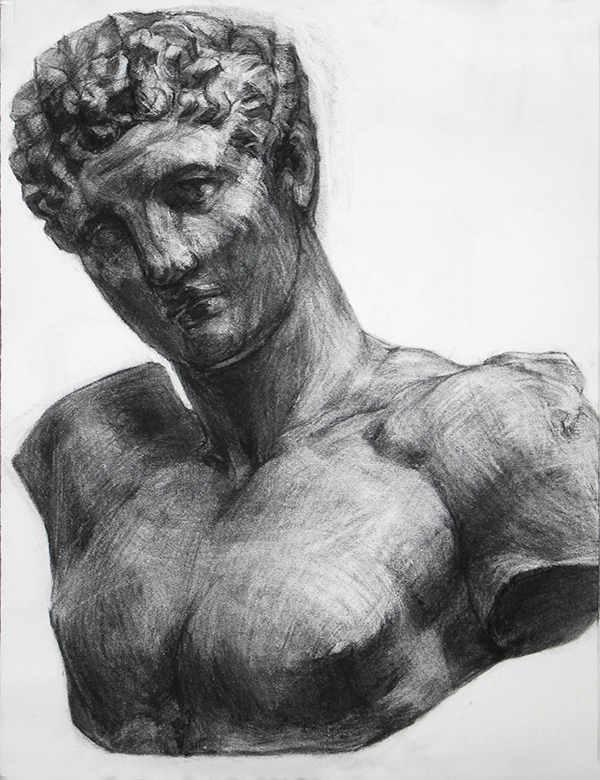

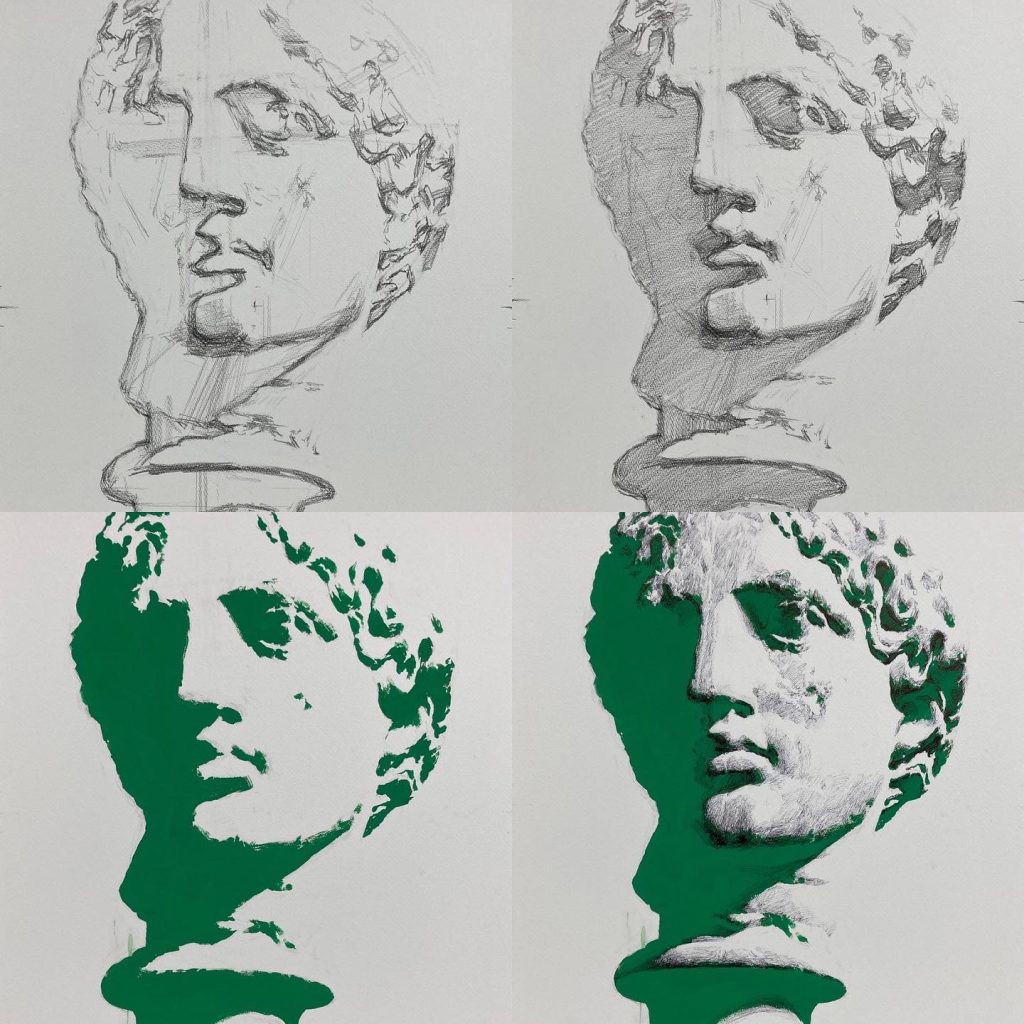

GW明けの特別課題があったので、それの紹介いたします。

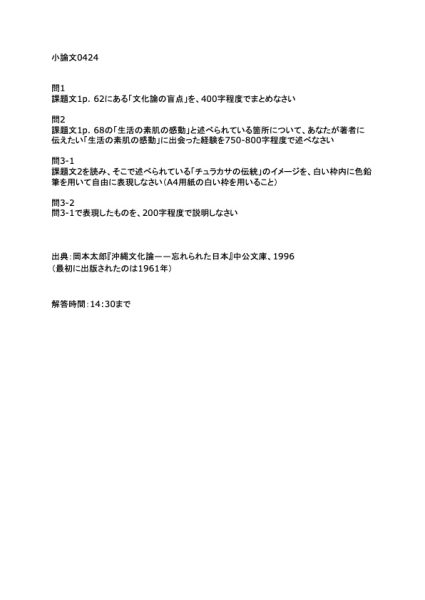

通常授業は特に演習の授業が多くなります。デザイン工芸科夜間部では、その演習の成果を夏期講習会で確認していくというカリキュラムとなっています。前半の大事な課題として、光をゲットする課題となります。デッサンを理解している方には、なるほどなという課題です。今は光を捉えることを最重要で進めていますので、自宅でも意識してやってくれると良いのではないでしょうか。

まだまだ演習は続きます。一つ一つ課題の意味を考えてやっていきましょう。

まだまだ演習は続きます。一つ一つ課題の意味を考えてやっていきましょう。

では、また。