私大コース 古関です。

先日、新美の用事があり東横線の東白楽まで行ってきました。

前は横浜は遠いというイメージがあったのですが、副都心線乗り換えで東横線を使うと結構近かったです。初台から京王新線で新宿三丁目まで、新宿三丁目から副都心線乗り換えで横浜方面まで一直線。今まで遠いと思っていた人は、この夏期講習会で一度試してみて下さい。

無料で体験出来るプレ夏期も6/23日に実施します。お試し下さい。

途中の乗り換えの新宿三丁目、以前の校舎の最寄り駅だったので少し懐かしかったです。

私大コース 古関です。

先日、新美の用事があり東横線の東白楽まで行ってきました。

前は横浜は遠いというイメージがあったのですが、副都心線乗り換えで東横線を使うと結構近かったです。初台から京王新線で新宿三丁目まで、新宿三丁目から副都心線乗り換えで横浜方面まで一直線。今まで遠いと思っていた人は、この夏期講習会で一度試してみて下さい。

無料で体験出来るプレ夏期も6/23日に実施します。お試し下さい。

途中の乗り換えの新宿三丁目、以前の校舎の最寄り駅だったので少し懐かしかったです。

デザイン科総合コース主任の滝口です。

新美が新宿御苑から、今年度この新しい初台の校舎へと移って約3ヶ月過ぎました(3ヶ月と書くとまだまだ日は経ってないんですね・・・)

デザイン総合コースは、本館校舎9階に居を構えております。

新美内部生でも、それぞれのアトリエって覗く事も殆どないと思うので、今新学期始まって2ヶ月

経った少し落ち着いたアトリエの内部を紹介したいと思います??!

先ずはエレベーターで9階を出ると左手にアトリエ入り口と正面にロッカールームなどがあります。↓右の写真がロッカールーム。水場も広々

ロッカーには徐々に個性が現れて来て、少しずつキャラクターなどがぶら下がって来ています。こういうの良いですね。さり気なくデザイン科らしい主張が出ています。僕的にもそれぞれのロッカーにキャラを付けて欲しいですね。でも、シールとかは止めてください。汚すのはやはりNGで。

後、ふとロッカールームに置かれているこの空き缶。これも何気にデザイン科らしい主張もありますが、掃除のおばちゃんも困ってますよ??。分からなくはない。奇麗だし着眼点はイイね!

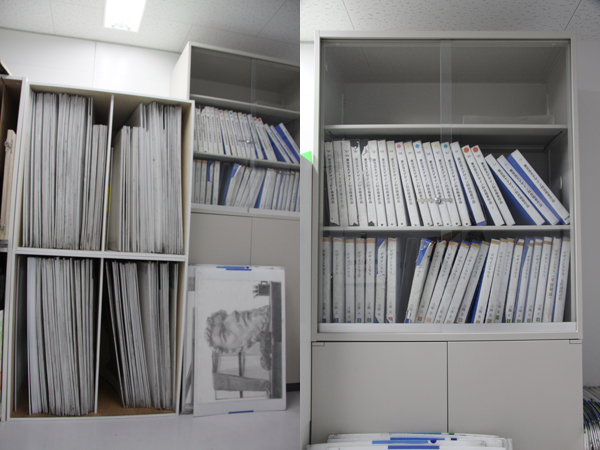

ロッカールームの奥にはずらりとデッサンの参考作品が自由に閲覧出来るようになってます。見放題!でも、片付けてね。隣は歴代の合格者の作品ファイルや立体の参考写真資料。

こっちは、さすがに普段は鍵がかかってますけど、「見たいです!」て言ってくれれば直ぐに出てきます。ちなみにデッサンの参考作品は隣にも溢れ出ています・・・

このロッカールームには隠し部屋があって、普段は開かない(はず)の倉庫があります。そこを開けると、既に溢れてしまった平面構成などの参考作品の棚。平面資料がパンパンです。減らしたいけど、増える一方で減らないのが今の悩みです・・・本当にぎゅうぎゅう詰めです。

では、アトリエに入って紹介って思ったけど、アトリエはほら新美のホームページでもいくつか観れるから、そこは置いといて、先ずは9階からの景色!!デザイン科総合では、芸大デザインの試験でも石膏デッサンとか自然光がベースになる試験なので、この最適な環境を用意してもらえました。今日は曇り?雨の梅雨空だったけど、朝は凄いんです。そして、外には西新宿の景観と首都高速を眼下に。裏口の階段は少し怖いけど、眺めは最高。

アトリエは皆が過ごしやすいように空調が素晴らしいんです。旧校舎とは比べ物になりません。

↓左がエアコン。細かい設定で心地良い風向きとかスイングとか、さり気なくアトリエを心地よく演出をしてくれています。右が24時間換気機能。僕は、こういう普段気づかない所で働いている物って、デザインの心得だな?って感じたりもします。

ほら静かに働いていて良いですよね?。

おっと、細かく紹介してると凄く長くなるので、アトリエに戻ります。

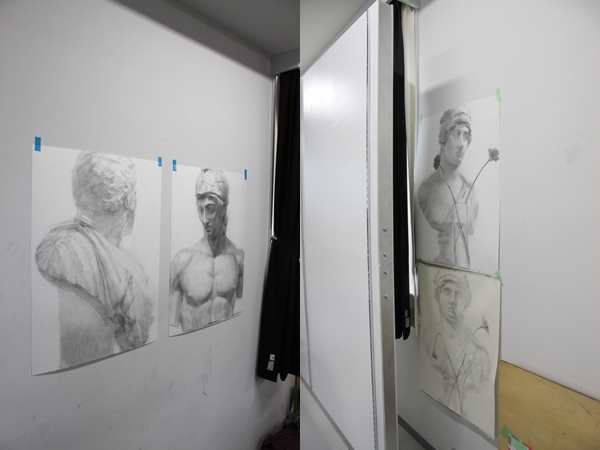

アトリエには、講師が描いてくれてるデモストの数々の作品も貼ってあります。課題によっても色々と変化していきますが、学生の描いた絵も貼ってありますね。学生の良い所は、まだ壁とかにイタズラ書きをしてない事!プリントの端という所が良い心遣い。

まだまだ紹介したい設備とか内容はいっぱいあるけど、今回はこれまで。

9階ではないけど、講師室には参考図書や生徒のファイルもいっぱい。ここは、デザイン科総合コースの心臓部。こちらも随時増えて行ってますね。図書では講師や生徒の紹介で良い本あったら買って行きたいと思ってます。

全く余談で、↓右の写真はエレベーターの中。このレトロな「COMPUTER CONTROL」のフォントが好きで仕方ないんです。ってここに書くと、これ見た人は気になって仕方なくなるかな??

デザイン科のブログは持ち回りで、毎週水曜日。デザイン総合?工芸?私大?デザイン科夜間部って進むから、デザイン科総合は次は7月10日かな。一ヶ月先ですね。

物足りない人は、デザイン科総合講師のツイッターもあるから、そこも見てね。

こんにちは。新宿美術学院彫刻科主任の小川原です。今日は彫刻科の紹介をしたいと思います。

彫刻科昼間部では年間を通じて、芸大、美大の彫刻科受験に欠かせない基礎力を強化していく事を目的としたカリキュラムをベースに、応用力を鍛える課題も要所に織り交ぜ、近年多様化しつつある試験内容に対しても100%の実力を引き出せるよう、総合的な力を身につける為の指導や課題編成を徹底しています。さらには個々の特性を把握した上で、どうしたら最も効果的に上達に結びつけていけるかを講師間で分析、共有し、生徒それぞれに対しての最適な指導を常に模索しています。昼間部は日々着実に実力を伸ばしていて、ここ最近になって表現力が大分身に付いてきたと実感があります。さらに、一つの「作品」としての完成度や魅力をさらに高めていけるようそれぞれの努力に期待しています。

夜間部では特に基礎力の拡充に重点を置き、毎回の課題で学んで欲しい要点をはっきりと提示し、着実に実力をあげ、経験値を積んでいけるよう丁寧で細やかな指導を心がけています。現役生は成長の伸びしろがたっぷりあるので、まさに日々の授業が勝負といえます。上達するチャンスを一つも逃さない為に、新美の彫刻科夜間部では毎日必ず講師が出講し、指導に当たっています。今年の夜間部は実力も向上心も非常に高く、課題ごとに実力を上げていることに日々驚かされます。少しずつ新しい事を覚え、出来る事が増えることはとても楽しい事だと思います。この調子でどんどん吸収していって欲しいです。

今年の彫刻科は社会人講師4名、学生講師2名の計6名で指導に当たっています。どの講師も非常に指導経験が豊富なので、指導がとても充実しています。生徒の皆さんには是非それぞれの講師とじっくりコミュニケーションをとって、幅広いものの捉え方を学んで貰えたらなと思います。

先日夜間部で彫刻論を行いました。彫刻論では、扱う素材も表現も異なる社会人講師4人が順番に自らの作品をプロジェクターを使って紹介しつつ、彫刻に対する考え方や、取り組み、そしてその変遷について話をしてもらうことで、彫刻に対するより明確なヴィジョンを持ってもらう事と、今予備校で学んでいる事が、いかに重要かということを再確認してもらう事、あとは単純に彫刻に対する興味をさらに強く持ってもらう事を目的としています。

夜間部第1回は僕、小川原と根岸先生が行いました。1学期末の第2回を氷室先生と竹邊先生にお願いしています。昼間部では第1回に小川原と氷室先生、第2回に根岸先生と竹邊先生。2学期に昼間部、夜間部ともに小川原と根岸先生が第2編を予定しています。

ここで講師の紹介を兼ねて、彫刻論で紹介した作品の一部を紹介します。

夜間部第1回彫刻論 小川原隆太 第1編

僕の第1編では芸大の学部の卒業制作、院の修了制作から、修了後の3点の塑像作品を制作工程を含めて順番に紹介しました。2編ではその後木彫に変化した経緯を話し、作品を解説していこうと思います。

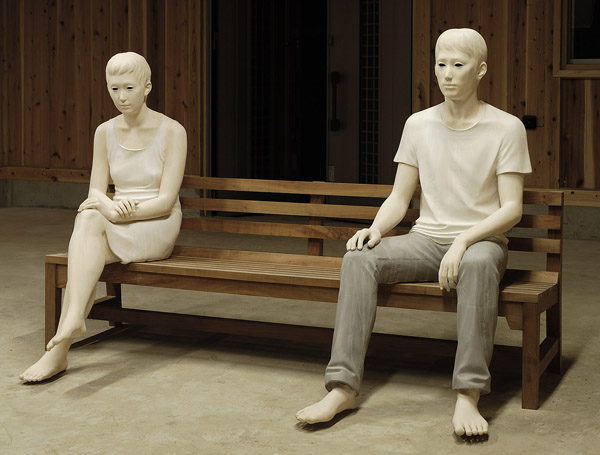

今日も空は高く

2007 ?H.140×W.200×D100cm

テラコッタ 桜

東京芸術大学院修了制作作品です。肌と服の色の違いは土の種類の違いによるものです。作品を取り巻く空間や、作品の中にある、あるいは鑑賞者との関係性について考えました。この作品は東京芸術大学大学美術館に収蔵されています。

untitled

2007 ?H.30×W.30×D.30cm

ガラス 木

こちらも修了制作作品です。気泡の無いガラスの塊で出来ています。ガラスは、塑像原型→石膏取り→石膏原型→シリコン取り→ロウ原型→耐火石膏型→脱ロウ→ガラス流し込み。と、非常に手間がかかる上、あまり大きなものが出来ませんが、それを素材の魅力が補って余るものがあります。

朝日は大地に目覚めの時を知らせる

2009 ?H.160×W.160×D.250cm

テラコッタ

牛も人物も実物大なので非常に大きな作品です。この作品も場所によって土の種類を変えて色をつくっています。物語性を意識して制作しました。

life

2010 ?H.200×W.290×D.175cm

石膏

10人の人が一塊になっている作品です。粘土を3トン使用しました。社会の中の自分、という事を深く考えた時期で、人間同士の関係性についての表現に最も力を入れた作品です。この作品が僕の最後の塑像作品となり、木彫に変わっていきます。

僕は具象作品を制作しているので、生徒達には分かりやすかったかと思います。直接的にデッサン力や塑像力を必要とする作品なので、その重要性も少なからず伝わったでしょう。

根岸創 第1編

根岸先生の第1編ではこれまで制作してきた数多くの作品をどんどん紹介していきました。それぞれの作品の関係性や、進化、変化が分かって思わず合点がいく場面もありました。ジブリ美術館や、JAXAへの作品の関わりなども非常に興味深かったです。

Winged Clocktower

2012 ?H.350×W.380×D.380cm

ステンレス、銅、時計含む配線関係

曙橋駅にある東京都立総合芸術高等学校に設置された時計台をデザイン、制作しました。

Prickly Leaf(M)

2008 H.70×W.30×D.20cm

鉄、ポリエステル樹脂

中心に向かう鉄の棘の先端に黄色い透明樹脂で肉付けし、その周りにも青い樹脂でさらに肉付けをしています。裏から光をあてることで色の変化がより美しく見えるはずです。

Carillon Dragon

2004 ?H.220×W.310×D.130cm

「Carillon」とは教会などに見られる組み鐘を意味しており、この竜骨のオブジェ自体がバチで叩いて音を奏でる「楽器」であることを目的として作りました。

Crown

2005 ?H.30×W.20×D.30cm

ステンレス、鉄、ガラス、ライト

王冠をかぶった孔雀鳩のランプです。

ステンレスで網目状に本体を作り、吹きガラスの職人の方にガラスを吹き込んでもらいました。

根岸先生は僕とは異なる素材や作品の方向性をもっているので、それを同時に見せることができてとても良かったです。これまで積み重ねられたキャリアが物語る作品の数やクオリティの高さを実感してもらえたと思います。

次回は氷室先生と竹邊先生を紹介します。

?

?

?

?

?

?

私大コース 古関です。

渋谷からバス!

(渋谷からも新美は近かった!)

渋谷駅経由で新美に通学している人はいますか?

結構、苦労して通っていませんか?

意外と皆さん知らないのが、バスで新美に来る方法。

渋谷モヤイ像のある西口、東急プラザの前から出ているバスに乗ります。

初台南で降りるバス(中野、阿佐ヶ谷方面)と

西参道で下車するバス(新宿西口行)などがあるようです。

新美の学生課のIさんが試したところ約20分で

新美まで来られたようでした。

渋谷からの料金は200円で、朝の時間帯なのに、バスの中はすいていて、

座って新美まで来たそうです。

渋谷からの電車の乗り継ぎで苦労している人、

または荷物の多い日なんかは良いかもしれませんね。

皆さん試してみましょう。また、行き方が違う、

もっと便利な方法を知っているという人はお知らせください。

このブログを利用して紹介していきます。

ただ、バスは交通状況に左右される場合もありますので、

念のため余裕を持って通学するようにしましょう。

以下は、バスの乗り方の説明です。

●中野駅行き、または阿佐ヶ谷行きのバスを使用

路線 :渋64、63

渋66、61

交通費 :普通運賃200円

所要時間 :約20分

ルート案内

↓ 渋谷駅(バス) まで歩く、約 2 分 (110 m)

↓渋64[中野駅~渋谷駅] 中野駅行

または、渋66(都営) 200円 バス 阿佐ヶ谷駅前行

(16 分、 10 駅)

↓東京オペラシティ南(バス下車)

↓新美まで歩く約 3 分 (240 m)

渋谷からオペラシティ南までの地図

●西新宿行きのバスを使用

路線 :宿51

交通費 :普通運賃200円

所要時間 :約20分

ルート案内

↓渋谷駅(バス) まで歩く、約 2 分 (110 m)

↓宿51 新宿駅西口行 (13 分、 10 駅)

↓西参道(バス下車)

↓新美まで歩く、約 2 分 (180 m)

渋谷から西参道までの地図

油絵科昼間部の関口です。

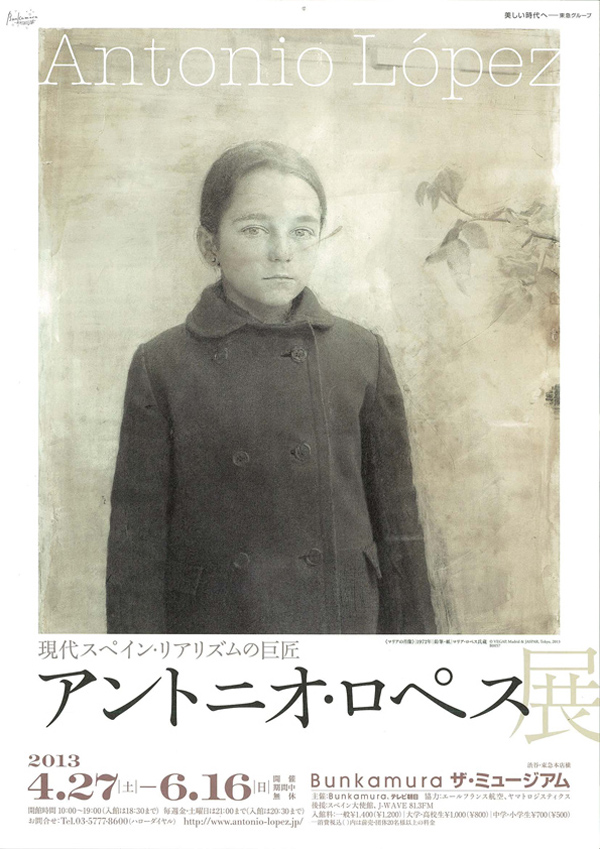

皆さんはBunkamuraでやっているアントニオ・ロペス展をもうご覧になりましたか?もうすぐ会期も終わってしまいますので、まだ見に行っていないという人は、是非見に行って下さい。

さて、油絵科の教官室では、いつも色んな話が飛び交っていますが、今日はスペインレアリズムを代表する画家、アントニオ・ロペス・ガルシア(以下ロペスと表記)で盛り上がったお話をしようと思います。

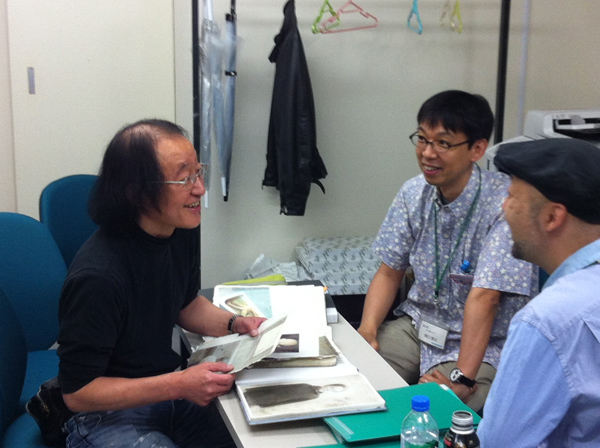

僕はロペス展を5月の連休前に見に行ったのですが、午前中に見た事もあり、かなり近付いて本物を見る事が出来ました。そこで思った疑問を教官室で話してみました。

筆者「この前ロペス展かなり間近で見たんだけど、実は…じゃないかな?」

一同「本当に?」

筆者「だってね、この絵のここを…」

E先生「ほう…」

筆者「それに、この絵もよく見ると…でしょ?」

M先生「そういえばこの絵も…」

一同「確かに…」

筆者「そう考えると…は、まず間違いないよね?」

E先生「これは本物を見るのが楽しみになってきたな?」

このテの話になると、結構盛り上がるんです。今回の展覧会をキッカケにロペスは既に何回も話題に登っていますが、毎回違うネタも出てきて、中々興味深い議論が交わされます。

※あまり詳しく書くと美術界から抹殺されそうなので(笑)書けませんが、内容が気になって個人的に聞きたい人は、2号館の講師室までどうぞ。油絵科の先生方はそれぞれ自分の意見を持っていますので、面白い話が聞けると思います。

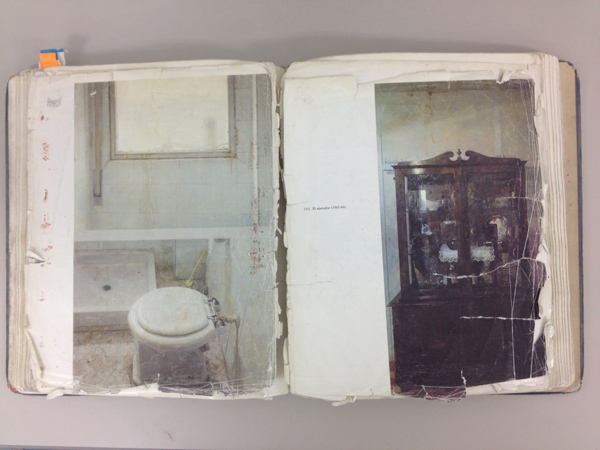

ところで、新美にあるロペスの画集、もうかなりボロボロで、大変な事になっています。ページがボロボロになる程見られて、ここまで見られたら画集としてもさぞかし本望なのではないでしょうか?

しかもこの画集、実は二代目なんだそうです。二代目でもこの痛み方、かなりヤバイですね。