こんにちは、デザイン科総合コースの滝口です。

もう5月も終わりで、気温も少し上がって天気の良い日が続いています。

梅雨に入ってしまう前に、外へ出てみて色々な発見をしてみようという課題で、そろそろ通い慣れて来ている新宿を再発見ということで、新美の外へと1日飛び出してみました。

先ずは、新美近くにある新宿中央公園を通りながら、都庁の展望台へ。

途中に大きな遊具やパブリックアートなんかあって、ちょっとした刺激になったり、展望台へと上がってみると、今まで見慣れた新宿も違った視点で見えてきます。

日差しが強くなって来たお昼頃には、新宿駅へと歩いて到着。人ごみが凄い新宿。雑然とした空間の中で、今まで素通りしてしまう場所を見つめ直してみるのも良いですね。

午後は、新宿のオアシス、新宿御苑へ。

午前中の人工物から一転、自然を観察していきました。スケッチがメインです。

自然と言っても、御苑にある温室には、普段見慣れない植物がいっぱい。午前中でも色んな刺激で疲れましたが、それを吹き飛ばすような自然の面白さで、皆夢中でスケッチをしていました。

写真は、食虫植物や棘の質感のような葉。驚きでいっぱいでした。

アトリエに閉じこもっているだけの制作ではなくて、ちょっと足を伸ばして、普段通い慣れて来た場所を色々と発見していくのも、視野を広げる機会に大事ですね。

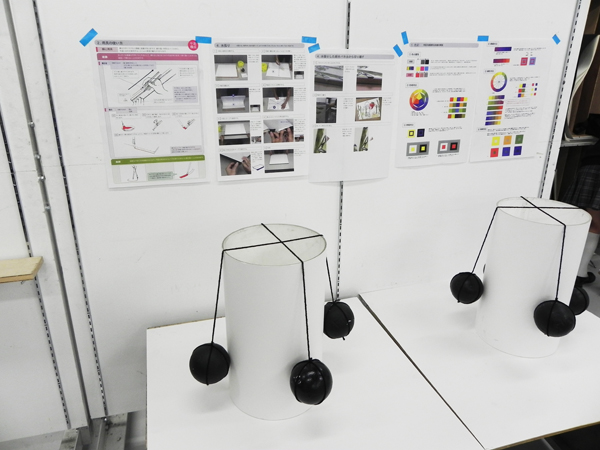

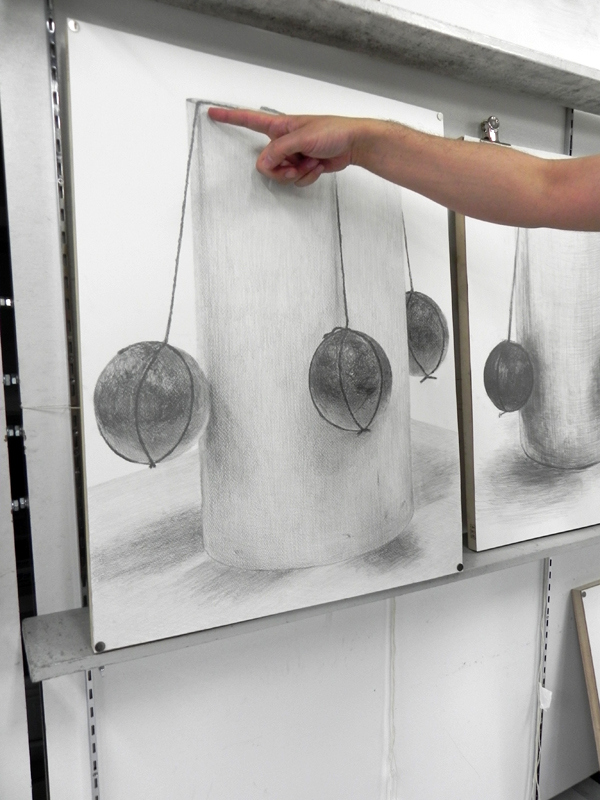

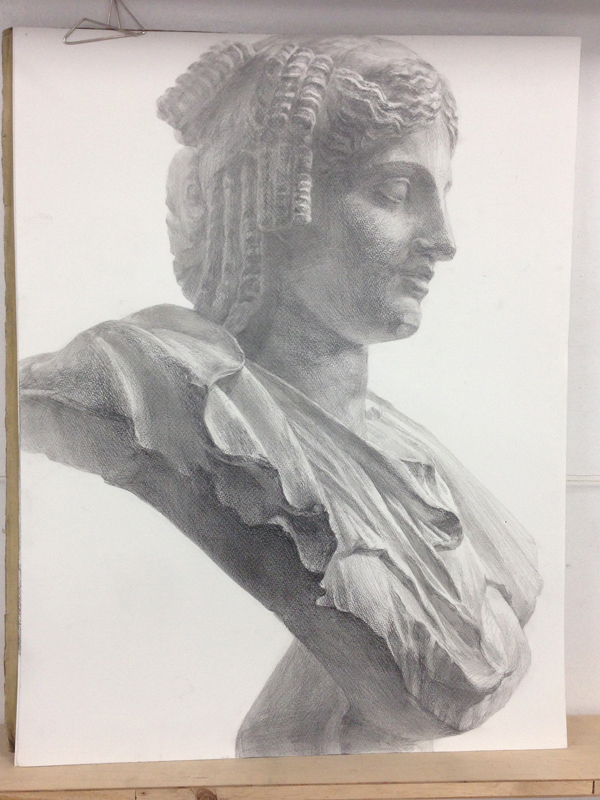

この課題の前には、しっかりとデッサンも強化。

工芸科との合同授業で、毎年行っている油絵科講師の海老沢先生による講義。講義も6時間と長いですが、本当に面白いお話しと実習も交えてで、こちらも新しい視点を習得。

1学期も慣れてきて、少し気持ちも弛んでしまいがちな時期。感覚と技術にもっともっと刺激を加えて、しっかりと基礎固めをして行きましょう!!