こんにちは、油絵科夜間部です。今年からは、入試に限らず、アートの世界を笑って見過ごしてやって下さい。パロディーではなく、その作家の作品のオマージュです。

どなたの作品かおわかりになりましたか?今回の解説は、次回行ないたいと思います。

こんにちは、油絵科夜間部です。今年からは、入試に限らず、アートの世界を笑って見過ごしてやって下さい。パロディーではなく、その作家の作品のオマージュです。

どなたの作品かおわかりになりましたか?今回の解説は、次回行ないたいと思います。

こんにちは 彫刻科、今回のブログ担当は氷室です。

さてさて6月は、祝日もなく梅雨時期と言うこともあり、なんとなくもの静かに淡々と日々が過ぎて行く様に感じますね。

みなさんはどの事を感じている日々なのでしょうか。

最近の秀作を何点か絞り、紹介したいと思います!

前回のブログで紹介しました実在実習、石膏取りをした首像が完成しました!

普段の受験を意識した制作から、一歩先を見て彫刻の作品が出来る楽しさや大変さを感じられる貴重な体験になったのではないでしょうか。

この作品、なんと紅茶で着色してあります。何とも柔らい表情が出ており、とても魅力のある作品ができましたね!

初めて手がけた手元に残る本格的な立体作品の制作、いかがでしたか?感想が気になります。 ぜひ大切にして欲しいです。

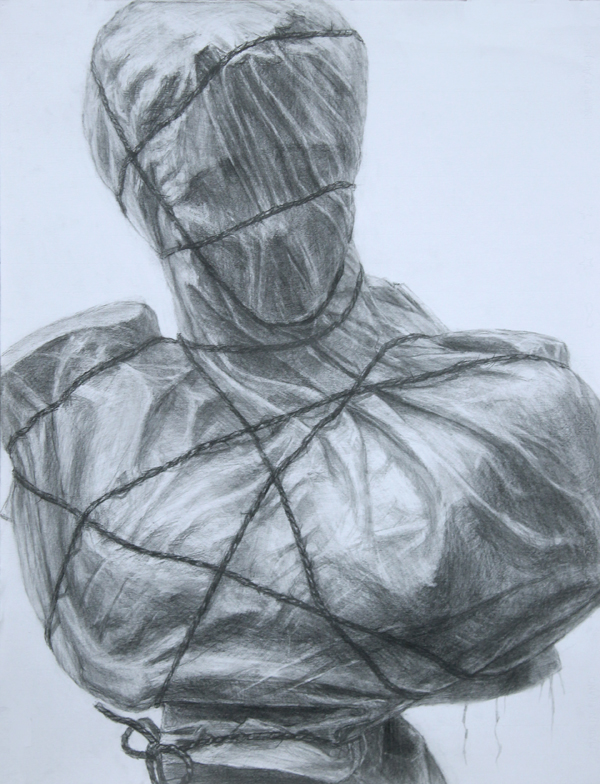

こちらは珍しい課題ですね。ヘルメスに白い布をシュロ縄で巻いてあります。

細かい表情に捕われ過ぎずに、彫刻を勉強していく上で重要とされる、量感や構造への理解を少し突っ込んで意識してもらうための課題でした。

ですが、実は、構図に悩み量感に苦戦し、さらにそれぞれの質感表現が難しい、時間のかかる課題でしたね。

このデッサンは、そのどれを取っても均等にこなしてあり中々の良い切りがある1枚です!

Y君のデッサン

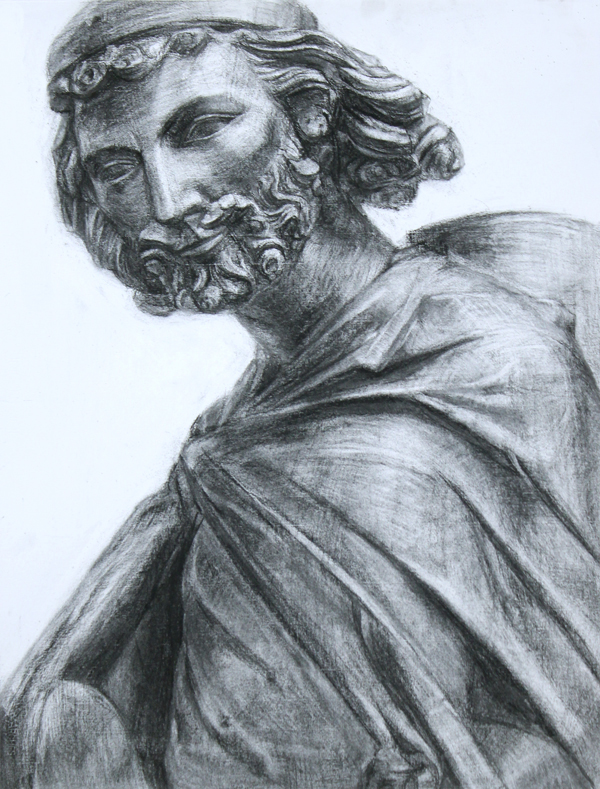

こちらは夜間部生、Kさんのデッサンです。

デッサンの行程が、きちんと形を掘り起こす作業につながっており、全体を見ても細部を見ても形がしっかり見えてきます!光の印象やジョセフの表情も良く捉えてあり、とても良いデッサンだと思います。

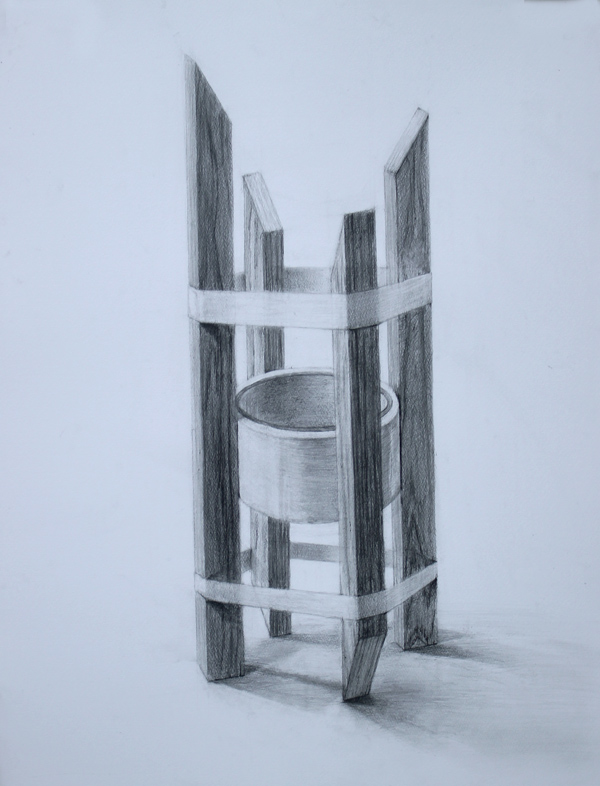

こちらも夜間部、Mさんの素描です。

子割りと白いテープを使った造形素描の課題ですね。面白い構成にセンスを感じます!自分で構成を考える課題ですので、やはり責任を持って描き切る事が求められます。この素描は、こう描きたい!と言うMさんの強い意志を感じます。空間もスッキリ、質感も感じられる上手い1枚です。

今回の作品紹介は以上です!

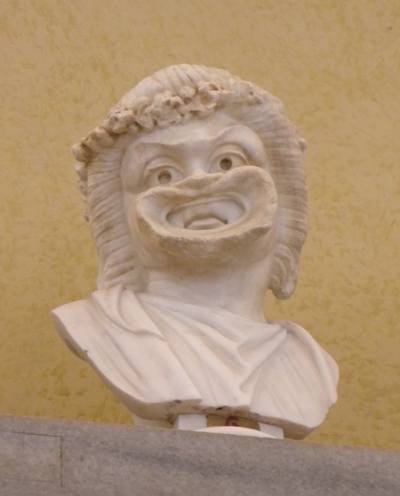

引き続き、去年イタリアのバチカン美術館で見て来た、こんな作品も展示されているの!?と言う私が個人的にユーモアを感じた作品達を紹介したいと思います。

こちらは彫刻コーナー あまりの数の多さに唖然としてしまします

これは、ここから髭を作るために残されている部分なのでしょうか… なんとも表情がユニークに感じました。

この台座は!!?

顔が…この模刻がでたら嫌だ…

この並べ方は狙っているのか…?

こんな片隅に、適当に置いてある!!!!

こんな置き方で大丈夫なんですか!?

ギャランドゥーが…

いかがでしたか?

秀作とされる作品の影には、名も残き人が作った、たくさんの模刻や習作があったことを痛感したのでした。

お約束なベルベデーレにラオコーン

アポロンもありました。

次回は6月27日にアップ予定です!稲田先生へバトンタッチです。

こんにちは、先端科の冨樫です。

忘れないうちに宣伝をひとつ。今月21日(日)に、プレ夏期講習会があります。「はじめての総合実技対策」ということで、総合実技を意識しながら、WSに近い課題を用意しています。参加費無料ですのでぜひ。先端科を受験しようか迷っている人も、こういう機会に雰囲気をつかみに来てみるといいと思います。

ところで、先端科の1次試験は、素描か小論文、どちらか得意な方を選択することが出来ます。デッサンにしろ小論文にしろ、まずは対象をよく見ることが重要だとよくいわれますね。でも、ものを「見る」ってどういうことでしょう?ましてや、「よく見る」って、どういうことなのでしょう。

僕自身は普段、映像メディアをつかって作品をつくることが多いので、今回はすこし遠回りをして、映像ってなんなのかという視点から、「よく見る」ことについて考えてみたいと思います。

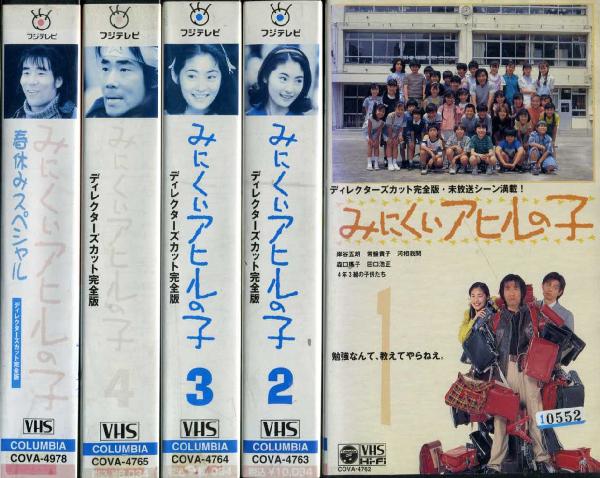

ここで唐突ですが、みなさんは「みにくいアヒルの子」ってご存知でしょうか?

といっても、かの有名なアンデルセンの童話ではなく、96年にフジテレビで放映された岸谷五朗主演のドラマの方です。96年というと、予備校生のみなさんの中にはまだ生まれてもいない人もいますから、リアルタイムで観ている人はいないかもしれません。かく言う僕も、たまたま実家にあったVHSで観たのでした。岸谷五朗演じるちょっぴり破天荒な「ガースケ先生」と、それぞれに悩みをかかえた小学生たちとの交流を描いたドラマで、涙無しには観られないシーンのオンパレードです。

なかでも僕がほとんどトラウマ的な記憶になっているほどよく覚えているシーンがあります。(僕自身小学生だった頃の記憶を頼りに思い出しているので、細部が間違っている可能性大です。)第6話は「日本一のお弁当」という回なんですが、ガースケ先生が、お母さんのいない「優子」ちゃんに、お弁当を作ってあげるんですね。料理の苦手なガースケ先生は、七転八倒しながら、それでもなんとか頑張って工夫をこらしたお弁当を完成させます。翌日、河原で写生大会のあとのお弁当の時間です。優子ちゃんはガースケ先生が作ってきてくれたお弁当の蓋を期待と不安の入り交じった気持ちで開けます。

するとどうでしょう、弁当箱一杯にびっしり敷き詰められたご飯の真ん中に、紅一点、梅干しがひとつ乗っかっています。見事なまでにシンプルな、これぞ日の丸弁当です!(もちろん、それが優子ちゃんをどれほど落胆させたかはもはや言うまでもないでしょう。)優子ちゃんはあんまりかなしくって、がっかりして、怒って、そのお弁当を河原に投げ捨ててしまいます。投げられたお弁当は逆さまに河原に転がって、白いご飯はもう草まみれ、泥まみれです。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、もう一度だけ、河原に転がったガースケ先生のお弁当をよく観てみましょう。ひっくり返ったお弁当には、ガースケ先生が苦労して作ったタコさんウインナーや、卵焼きやなんかのおかずが、びっしり並んでいます。もうお分かりですね?ガースケ先生は、おかずをご飯の下に隠しておいたのです。先生は、喜びを倍にしようと思って、工夫を凝らしたつもりだったのですね。喜びの前に、がっかりのワンクッションをひとつ置くことで、お弁当の中身そのものは変わらないにもかかわらず、喜びはずっと大きくなります。でも、優子ちゃんには惜しくもそれが伝わらなかった。

哀しい場面です。ガースケ先生の愛情は、伝わらなかった。無駄になってしまった。でも、ほんとうにそうでしょうか。お弁当は埃まみれで、たぶんもう食べられないでしょう。でも、食べられなくなったとしても、優子ちゃんは、ひっくり返ったお弁当の、ぎっしりつまったおかずを「見る」ことでなら、ガースケ先生の愛情を感じ取ることができます。そしてここがポイントです。あたりまえのことですが、ドラマを見ている私たち観客は、優子ちゃんのように、お弁当を実際に食べることはできません。しかしいま、お弁当は、優子ちゃんにとっても食べられなくなってしまいました。すると何が起きるでしょうか。食べられないそのお弁当をただ見つめることしかできない優子ちゃんの眼差しが、このとき、観客の眼差しと等しくなっていることがわかるでしょうか。こうして、私たち観客は、優子ちゃんと「同じように」、ガースケ先生の愛情を感じ取ることができました。

簡単にまとめてみましょう。目の前のものをよく見もしないで決めつける優子ちゃんが悪いのだ、という非難は間違ってはいないでしょう。ただ、見事な日の丸の裏に、おかずが隠してあるなんてことを見抜けるかと言われると、もし僕だったらと考えると、まったく自信がありません。よほどの好奇心か、ひねくれた根性がなければ、そんなこと思いつきもしないと思うのですが、みなさんはどうでしょう?もし観客である自分が優子ちゃんの立場だったにしても、やはりお弁当は食べることができないものになってしまっただろうと思います。何が言いたいのかというと、つまり、ガースケ先生の愛情は、「食べる」ことではなく「見る」ことによってしか伝えることができないものなのではないかということです。なぜなら、映像は、食べることができないからです。映像で食べることも、映像を食べることもできません。ただし、映像は、「見る」ことができるのです。

さて、最後にもうひとつだけ。「見る」ための手段といえば、映像の他にも、たとえば絵画がありますね。ちょっと考えてみて下さい。今日話した<ガースケ先生の愛情>を、絵で描くことはできるでしょうか?

渋谷校の箱岩です。

本来なら10日水曜に更新なんですが、ありがたいことに月火水の生徒が多くなっていまして、ちょっぴり忙しかったりで余裕がありませんでした。うっかりしていて、すみません。

いよいよ梅雨の声が聞こえてきましたが、体調管理はできているでしょうか?

油絵科の授業は、ものを観察する基本を学ぶ為の普っ通~のデッサンからスタートして、

今週は、自分の考えや気持ちを画面を通してどのように訴えるべきか?

俗に言うところの構図の問題へと進んできました。

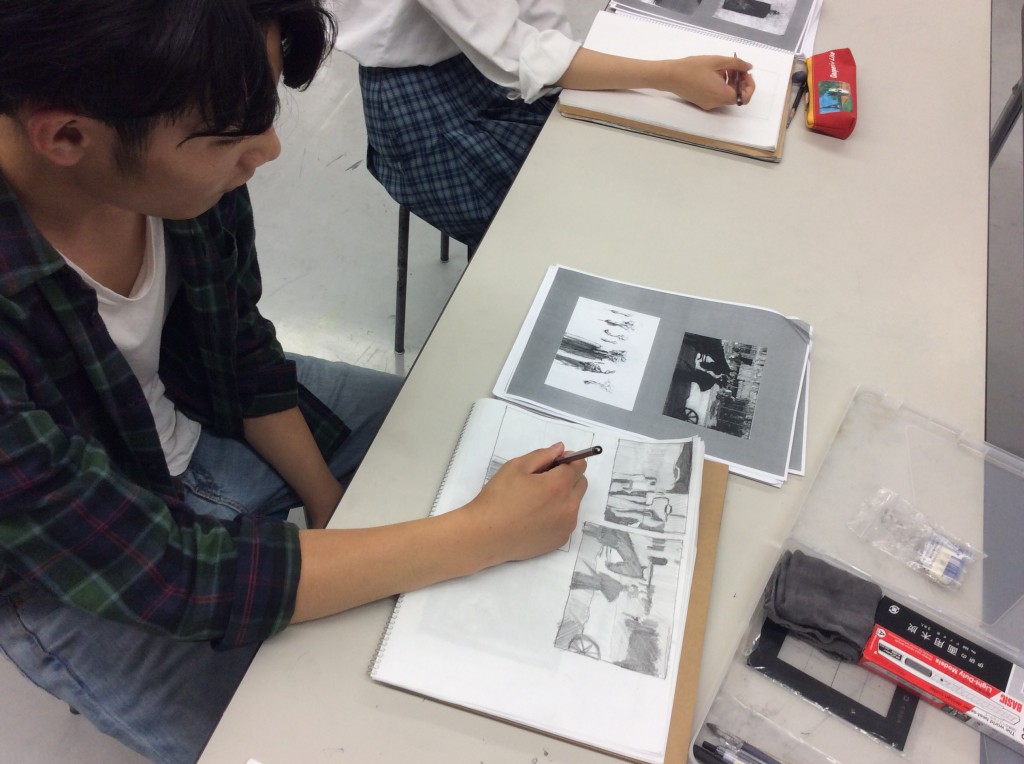

写真は、通称「構図ドリル」でお勉強中の油絵の生徒さんです。

その昔、東京芸大の斉藤教授や私が受験生だったころに熱心にやっていた、巨匠の作品から明暗を抜き出す遊びを、文字通り超コンパクトにして大量にこなすドリル形式のトレーニング。数式の問題や単語のトレーニングと同じくコツコツやるのがコツ。

でも、単純だけど意外におもしろいと思います。

油絵科は、曜日によってばらついていますが、ゆっくりと人数も増えています。講習会からは更に生徒が増えて、一段と活気が出てくるのではないでしょうか。

プレ夏期講習もございますので是非興味が有る人は、ご参加を。

さて先週末は、受験科デザイン工芸科・油絵科共に保護者会が開催されました。

生徒の御父母とお話しすると、いろいろなご意見や御要望に出会います。一つ一つのお話を聞きながらも御父母のお子さんへの期待や、心配する親心が伝わってきまして、中学3年生の受験生を持つ親としましては共感しきりでした。勉強熱心な御父母の様子に、親としても見習うところがたくさんございました。今後の指導にもしっかり取組みたいと思います。

現役生の指導は、背後で支えるご家庭や高校の先生方の思いごと受け止めながら、本人の可能性を最大限に伸ばすことなんだと実感しました。

一方で生徒の気持ちも経験が浅いせいもあって、日替わりでころころと表情が変わっていきます。なるべく多くの対話をしながら一人一人のモチベーションを引き上げていこうと心がけていますが、全部の気持ちを拾えているのか?なんてことが、気になってしょうがないってところが油絵科らしさですかね。

けれど、日替わりの気分の斑が連続して、自分のリズムが作られ、間合いが作られ、表現の基となる今の自分が形づくられると思います。「心とはコロコロと転がればなり」です。絵画の世界は手先の上手、下手なんてどうでもよくて、気分や気持ちが伝わるか否か。共感を呼ぶか否か。それは、描写力達者なほうが良い場合もあれば、あきれるほどの脱力の中で語られる場合もあると思います。

まとめるなら 「描写力 < 思いの強さ」 これはとっても大事だということ。

もし絵を描いていて、何かしっくり来ないことが有るとすれば、それは受験の為にという理由で無感情に筋トレをさせられているからであり、絵画の本質とは違う物差しをあてがわれているからかも知れません。

「自分を表現すること」

もし、美術の世界に足を踏み入れ、それを望むなら、新美の油絵科を一度覗いてみるべきだと思います。絵画の懐の深さを味わってみてください。

それでは、渋谷校でお待ちしております。

基礎科講師の吉村です。

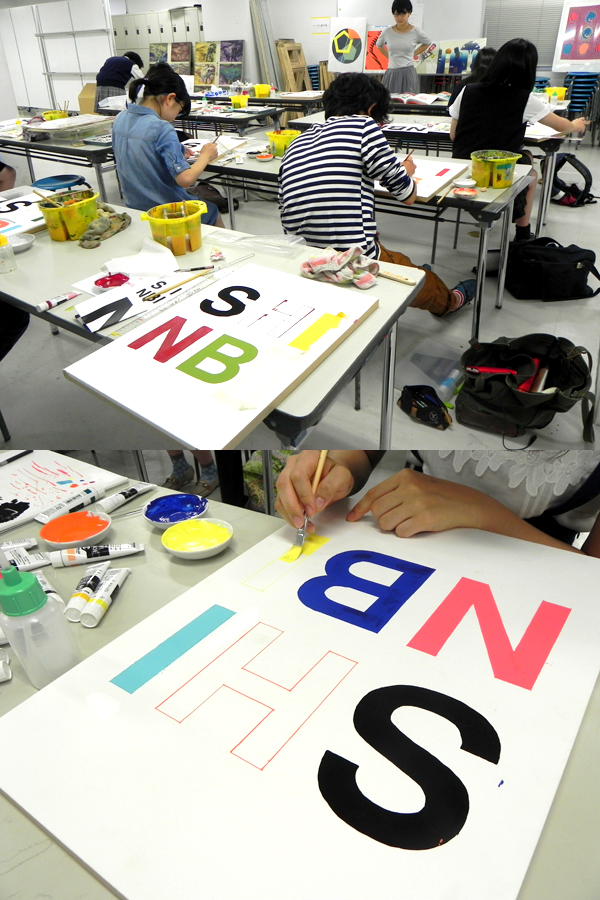

5月から専門課題が始まっている基礎科ですが、

今回はデザイン・工芸科の課題を紹介したいと思います。

入門編ということで、

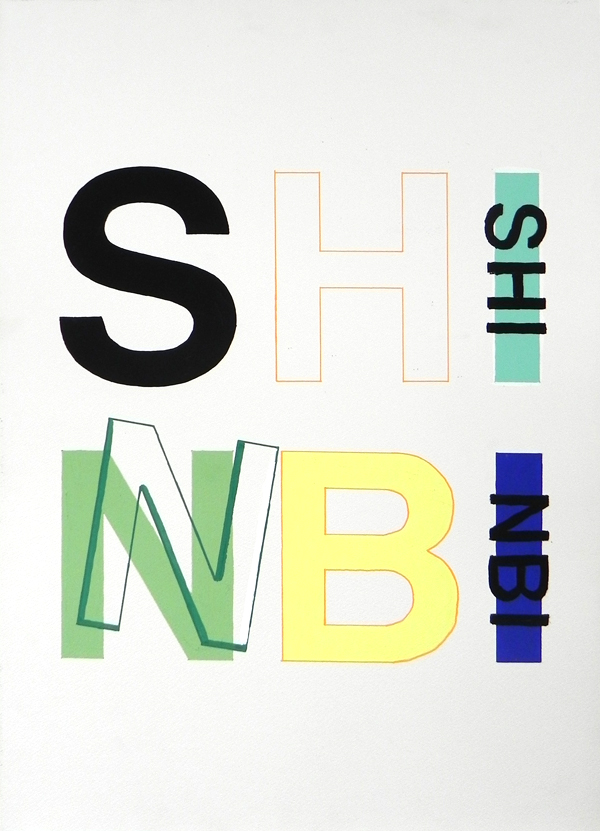

まずは画材に慣れることを目標に、”SHINBI”の文字を

アクリルガッシュで描きました。

一週間という短い時間でしたが、

初めての生徒も楽しく出来たのではないでしょうか。

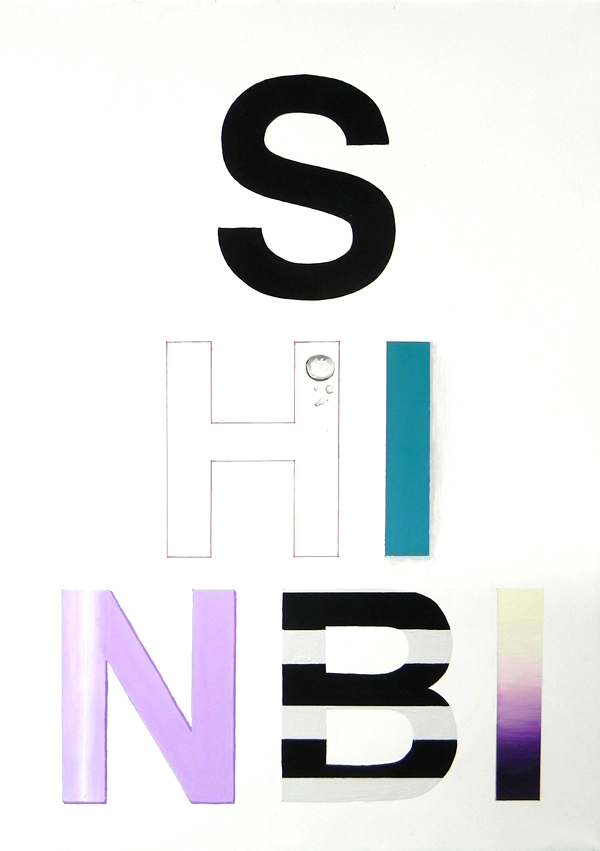

ここで学生の作品をいくつか紹介します。

配置も自分なりに考えて、クールな作品に仕上がりました。

グラデーションや陰が効いてます!

シンプルでグラフィカルに動きを表現していてこちらもかっこいい。

作業も丁寧ですね。

少し線はゆるいですが、テーマが面白い!

言われてみれば、”SHINBI”と”SUSHI”って字面が似てる^^

今回の課題では平塗り、溝引き、烏口の使い方を中心に指導しました。

基礎的な課題ではありましたが、

しっかりテーマやコンセプトを持つことを意識して作品を仕上げることができたと思います。

自分の作品を見て、いろんな人が楽しんでくれたり、

想像を膨らまして見てくれることがデザインの楽しい所ですね!

今後の平面構成が楽しみです!