基礎科日本画です!

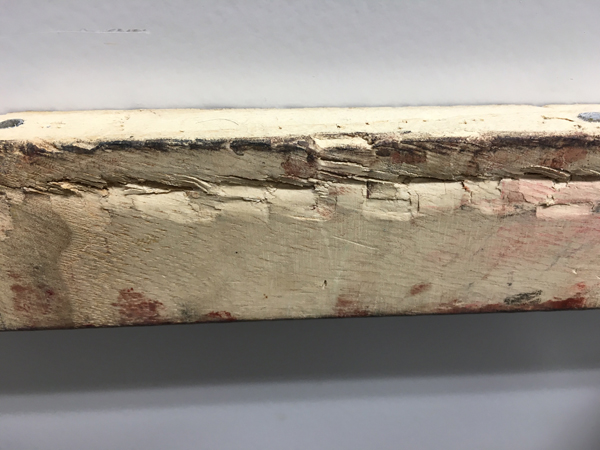

先日、日本画では自分の好きな物をモチーフの倉庫から探してきて細密着彩をするという課題を行いました。

絵を描く原動力というのはやっぱり自分の好奇心だったり五感を刺激するものだと私は思うので、この課題は中々面白かったのではないかと思っています。

興味あるものを真剣に描き詰めていくと、そこには新しい物の見方や捉え方が生まれてくるのではないでしょうか。

私も浪人時代によく家の中にある何の変哲もない物を選んでは細密着彩をしたものです。

例えば使い切れなかったタマネギの半分に切ってあるものだったり、乾燥しきってしまったパン、カビの生えてきたミカンなど…

予備校のセットされたモチーフにはなかなかないものが家の中にはゴロゴロと転がっています。

自分では思いもしないようなモチーフと巡り会えた時、そこでまた自分の中の知識が増えて、どんどん物を描くにあたっての多角的な視野が広がっていくように感じます。

瓶のこの色が透けて出てきている影がとっても綺麗です。

物の影というひとつの現象は物の質感を伝えるにあたって結構注目すべきポイントです。

軽いものに濃い影がついていたとしたら、それは重そうな物質に見えてしまうかもしれないし、ものすごく強い光を当てているのかもしれません。

影の濃さ、長さなどで物の重さ、質、光の当たり具合まで表現できてしまうのです!

物ばかり描くのではなく物の影にも注目できると、自分の描ける範囲が広がってきてとても楽しいです。

もうすぐ冬期講習です。

受験生にとって冬は追い込みの時期でもあります。

基礎科の生徒も受験科の生徒に負けないくらい熱い冬を過ごしましょう!

以上、講師の木南でした。