こんにちは、油絵科の阿部です。

12月4日、日曜日に行われました

『人物特訓 美術解剖学特別講習』。

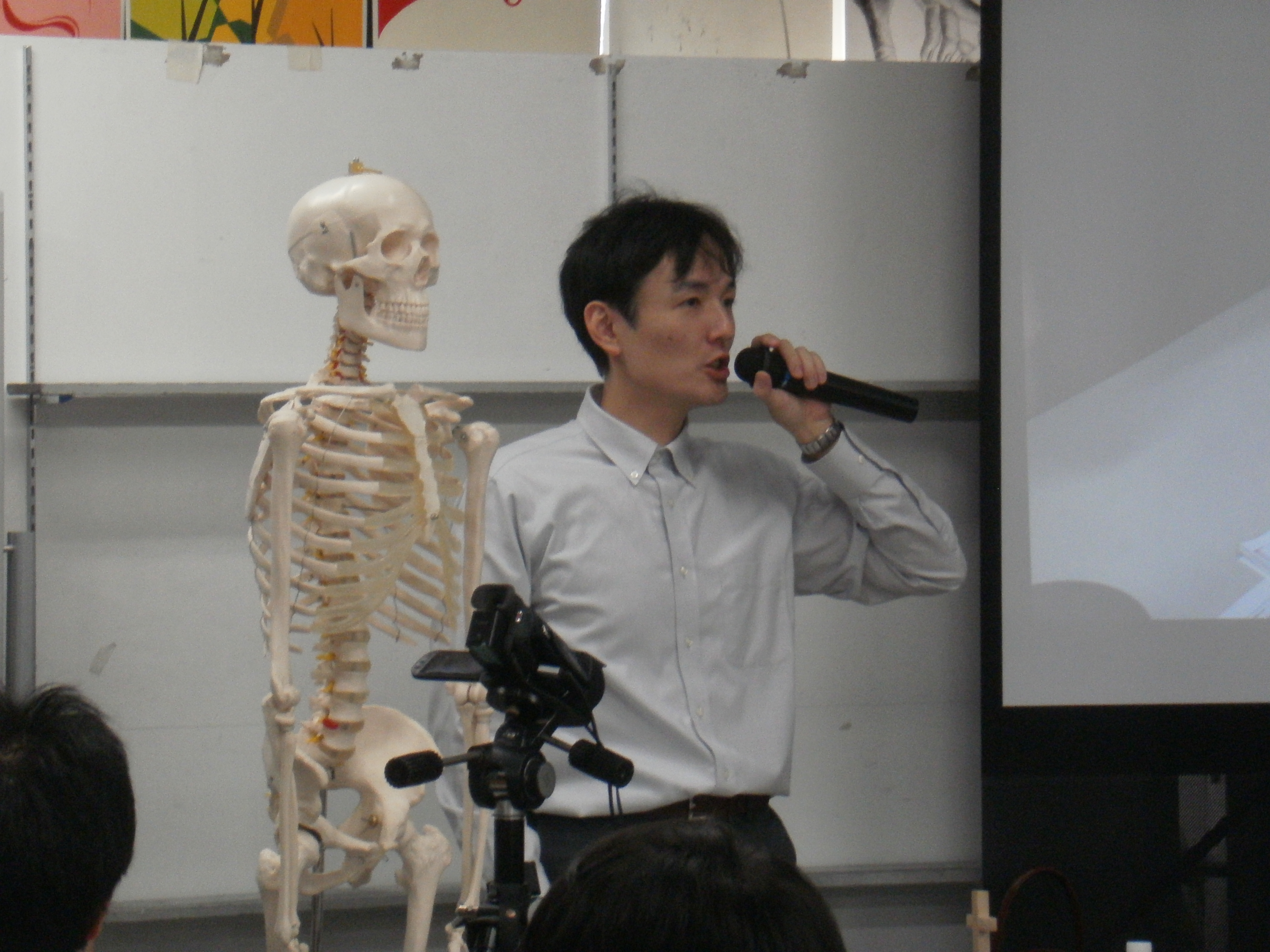

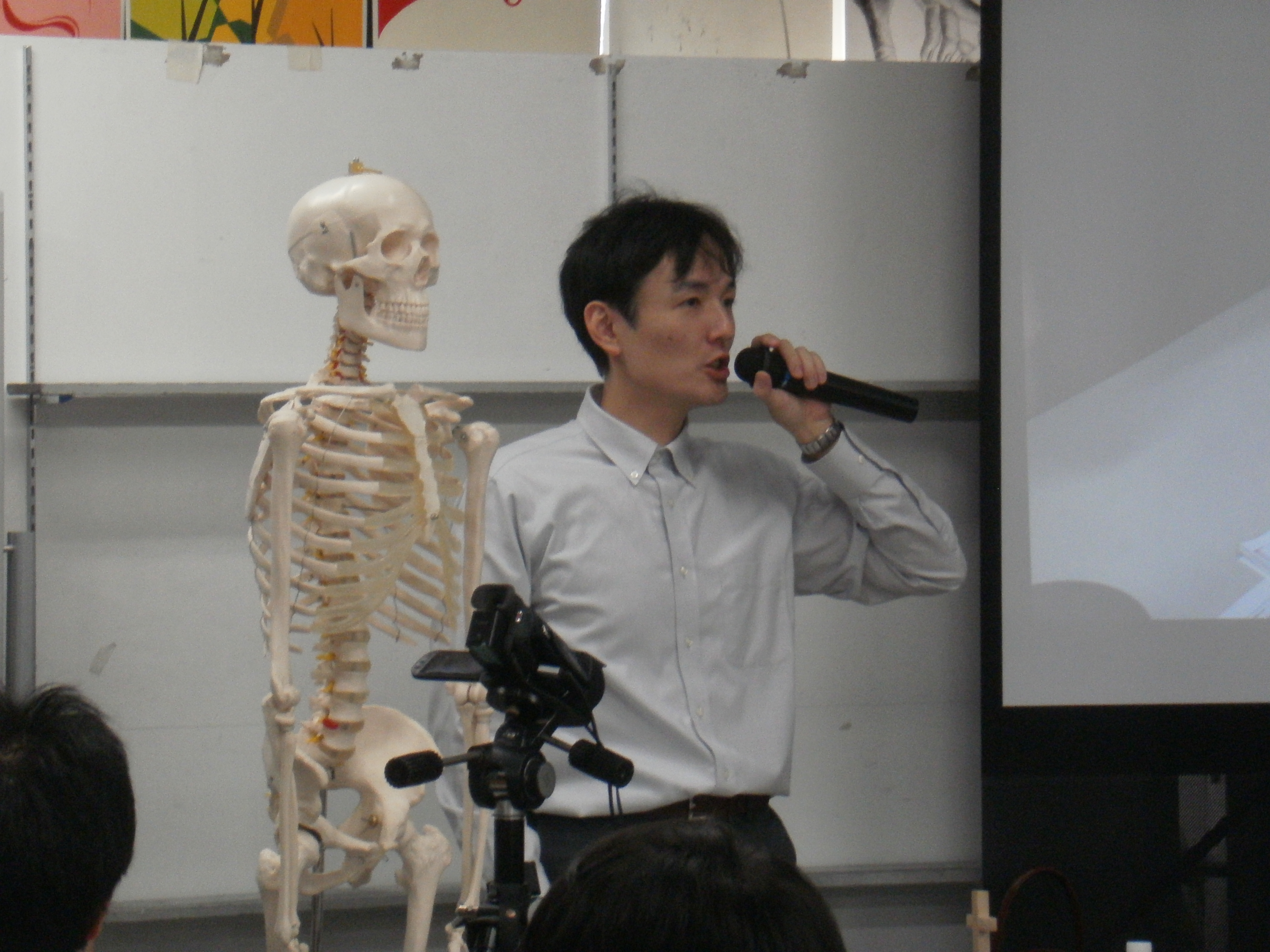

美術解剖学の専門の先生である、阿久津裕彦先生をお迎えして行われました。(ちょっと草薙似?)

参加されたみなさん!

お疲れ様でした!

その講習で体験したことは、一生の中で本当に貴重な経験の1つではなかったでしょうか!

なにせ、みなさんの多くが目指されている、東京芸術大学の学生が、

1ヶ月ぐらいかけて制作する模型を、部位を限定したとはいえ1日で作ってしまうのですから。そしてまさにっ!大変だったと思います。

朝に軽く講義を受けてから、制作に入りました。

みなさんご存知でしたか?

「頭蓋骨の形は、なんでこんな形をしているのか?」

それはすべて、脳や目玉などを収めるうつわになっているのですね?。

実際頭蓋骨を逆さまにして、石膏などを流し込んで成形すると、脳の形ができるそうです。

みたいなことからはじまり

「頭蓋骨は、背骨の上に乗っています」

と1つひとつ丁寧に説明を受けながら、頭像芯棒に油土をつけていきます。

彫刻科の受講生は、さすがに慣れたものです。その一方

油絵科の受講生たちもなかなか・・・すでに、素晴らしい個性を発揮しておられました。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

こんな調子で、どんどん「人体頭部解剖模型」ができていきました。

後半、頭蓋骨の上に顔半分筋肉をつけていきます。せっかくつくった骨の形が筋肉で埋められていきます。「さようなら?」と言いながら先生は埋めていらっしゃいました。

そして終了!

どうにかこうにか、とうとう完成を見ることができました。

先生も、多人数でこんな短い時間でつくってもらったのは、初めての経験だったそうで感動されていました。

後半、ちょっと、とばしぎみでしたが、みなさんついてきてくれて嬉しかったとおっしゃっていました。

終わった直後は、みんなひと山越えたような達成感?からか、気持ちが高鳴っていた感じを受けました。途中から違う山に行っちゃった人もいたようでしたが、それもやってみなければ 見えない新しい山でしょうから、良かったのでは ないかと思います。

おかげさまで総勢69人参加の大盛況でした。

阿久津先生 、そして受講していただいたみなさん!!

本当にありがとうございました!

また、ご協力いただいたスタッフの皆様にも御礼申し上げます。

尚、自分のつくった模型に満足いかず引き続き制作したい受講生や、今回定員があり申込みたかったけど締め切られてしまった人も、このブログをみて興味の出た方も、今回講師を務めていただいた阿久津裕彦先生の出されている教本がありますので、参考にするとよいかと思います。

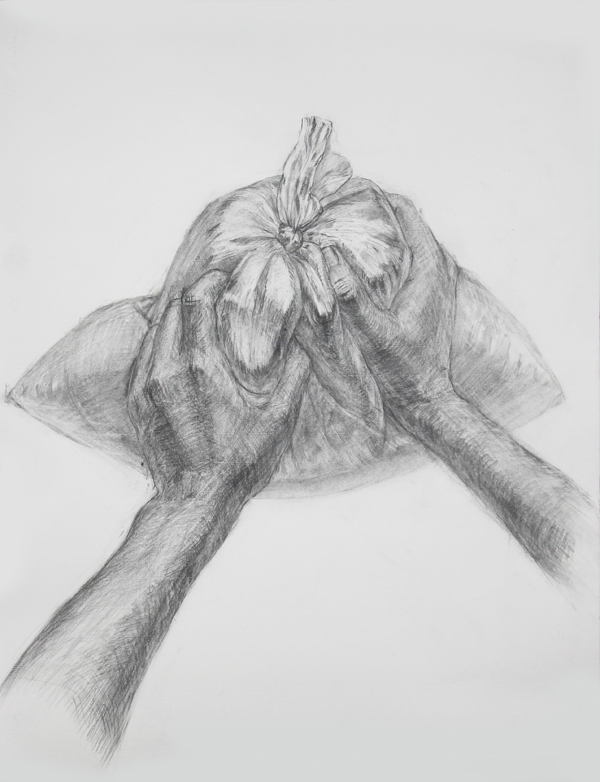

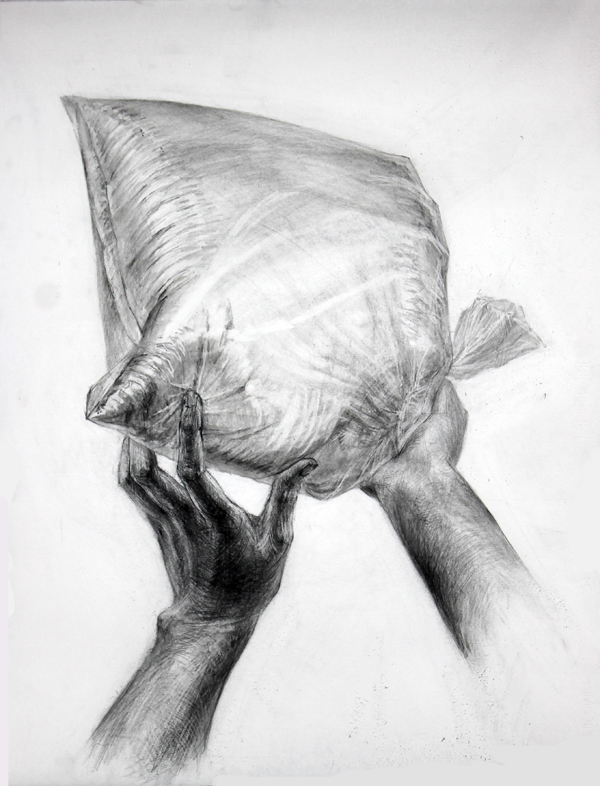

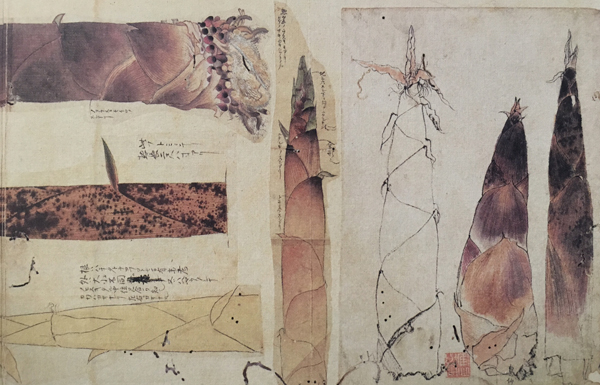

12/15(木)?24(土)横浜の石川町にあるギャラリーアークで約30人のグループ展を行います。ハガキサイズ以下の作品が100点以上も並ぶので、楽しい展覧会になると思います。僕の作品は普段制作している心象風景とは違い、今回はモチーフを水彩、色鉛筆、鉛筆で描写しています。以前紹介したハロウィンのシリーズの続きですね。会期は講習会とバッチリ被っていますが、興味のある人は是非見に来て下さい。

12/15(木)?24(土)横浜の石川町にあるギャラリーアークで約30人のグループ展を行います。ハガキサイズ以下の作品が100点以上も並ぶので、楽しい展覧会になると思います。僕の作品は普段制作している心象風景とは違い、今回はモチーフを水彩、色鉛筆、鉛筆で描写しています。以前紹介したハロウィンのシリーズの続きですね。会期は講習会とバッチリ被っていますが、興味のある人は是非見に来て下さい。