こんにちは。油絵科の関口です。

油絵科の皆さんも、芸大一次試験がいよいよ迫ってきましたね。

さて今日は普段よく使っている木炭紙について、お話しようと思います。

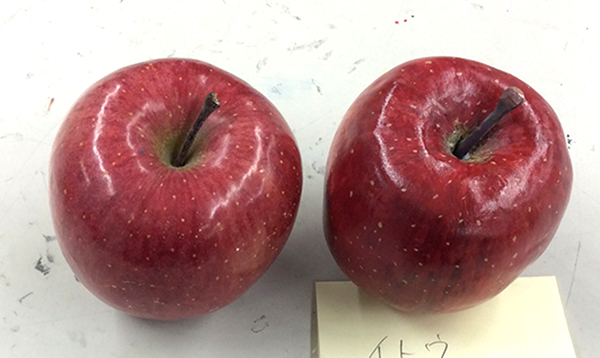

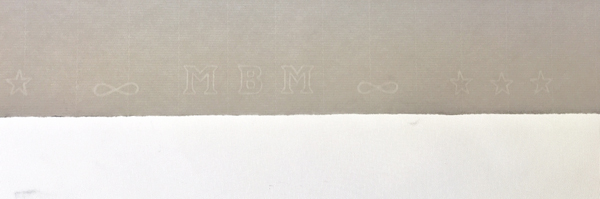

普段皆さんが使っている木炭紙は、MBM木炭紙です。この木炭紙はフランスのキャンソン社、又はアルジョマリー社のもので、MBMや☆印の透かしが入っています。この☆印は3スターといって、最高級品質のもので、なんと日本向けに作られているのだそうです。日本向けとは言っても、この紙を使っているプロの絵描きさんなんか殆どいないので、ほぼ「日本の受験生の為に作られている」と言っても過言ではありません。

木炭紙の耳と透かし。☆印も3つちゃんと入ってます。耳は完全な直線ではなく、手漉きの風合いがありますね。

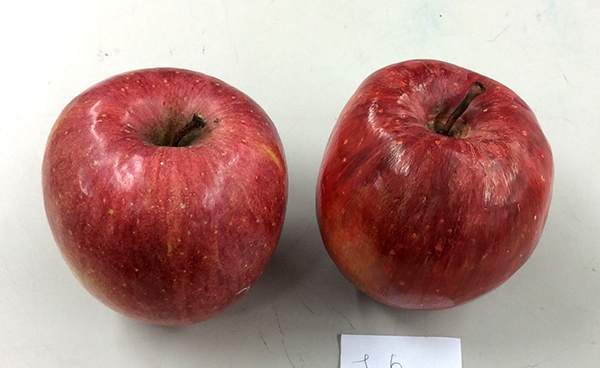

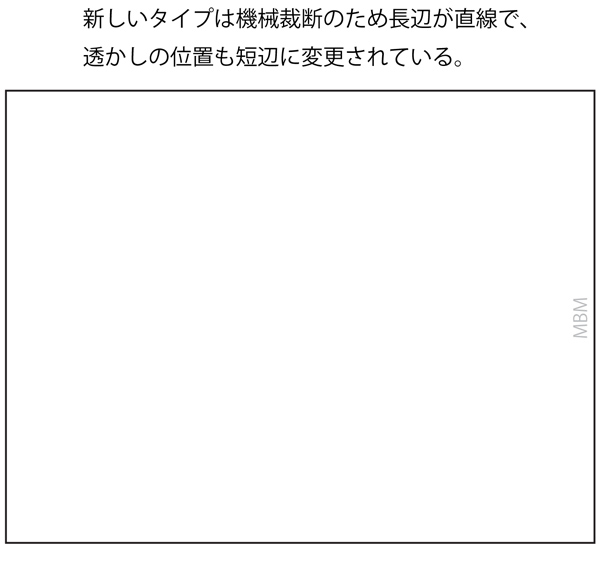

ところで今年に入ってから、一部出回っていたこの木炭紙で、透かしが入っている場所が、長辺から短辺に変更されたのをご存知でしょうか?それと同時に紙の耳が機械による裁断により、完全な直線になってしまいました。紙が直線になると普通の画用紙みたいで、とたんに高級感が無くなってしまいますね。

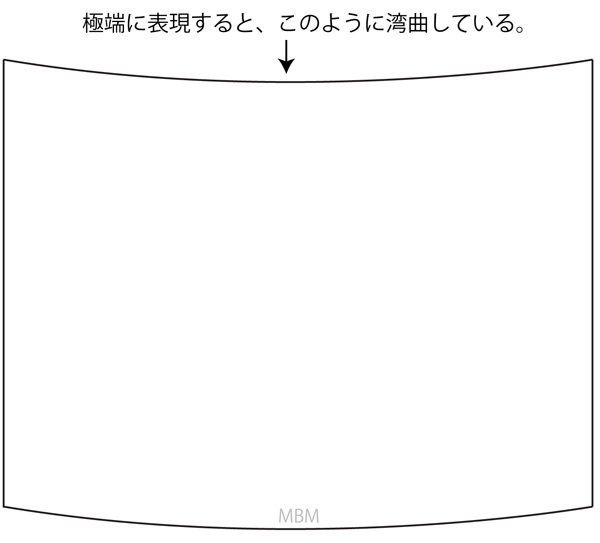

少し前に海老澤先生と「近年の木炭紙は形に歪みがある」という話をしていました。僕も生徒の作品を撮影している時にその歪みに気付いていたので、二人で「紙漉きをして乾かす時、スペースを確保する為に立て掛けて乾燥しているに違いない」という結論に至りました。

今回一部で出回っていた機械裁断の木炭紙は、そんな歪み解消の為にやむを得ず導入されたのかもしれません。トゥールズの店員さんのお話だと、現在はまだ耳があるタイプが残っていますが、いずれ全てが新しいタイプに変更されてしまうそうです。

生産効率を上げる事と、コスト削減はどこの企業でも命題なのでしょうが、こういう木炭紙を見ていると世知辛い世の中になってしまったと、悲しい気持ちになってしまいますね。

今のところ、まだ以前の木炭紙が出回っている様ですが、四辺にちゃんと耳が残っている木炭紙で制作出来るのも、あと僅かかもしれません。そんな事も思い出しながら、一枚一枚制作してみて下さい。

最後に…芸大油画専攻で出される木炭紙は例年「特厚」です。普段皆さんが使っている(と思われる)「厚口」とは木炭の乗りや描き味が違うので、試験前に一度は試してみることをお勧めします。では試験まであと僅かですので、是非頑張って下さい。