こんにちは。油絵科の関口です。ここのところ急に暖かくなって来ましたね。春の訪れが間近に迫っているのを肌で感じます。

さて、上野にある国立西洋美術館では「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」という展覧会が開催されています。入試で忙しかったのでまだ見に行っていませんが、スペインを代表するバロックの巨匠、ベラスケスの作品が7点も来日しているということで、少し時間ができたら見に行きたいと思っています。(ベラスケスの作品が日本に来ること自体が珍しいのです)

個人的な話になりますが、今から20年以上前にプラド美術館を訪れたことがあります。そこで見たスペイン絵画の黄金期と言われる1600年代の作品群…。中でもベラスケスの作品は圧倒的な存在感を放っており、今でも鮮烈な記憶として僕の中に残っています。その中でも一枚を挙げるとしたら、代表作である「ラス・メニーナス(宮廷の女官たち)」でしょう。

ベラスケス作「ラス・メニーナス」(1656年)※今回の展覧会には来ていません。

この作品はスペインでも国宝級の扱いで、残念ながら門外不出ですので、本物を見るには現地に行くしかありません。これを見た時の衝撃は、まさしく「筆舌に尽くしがたい」ものでした。何がそんなに凄いのか?を知りたい人は、とにかく現地に行って本物を見て見てください。

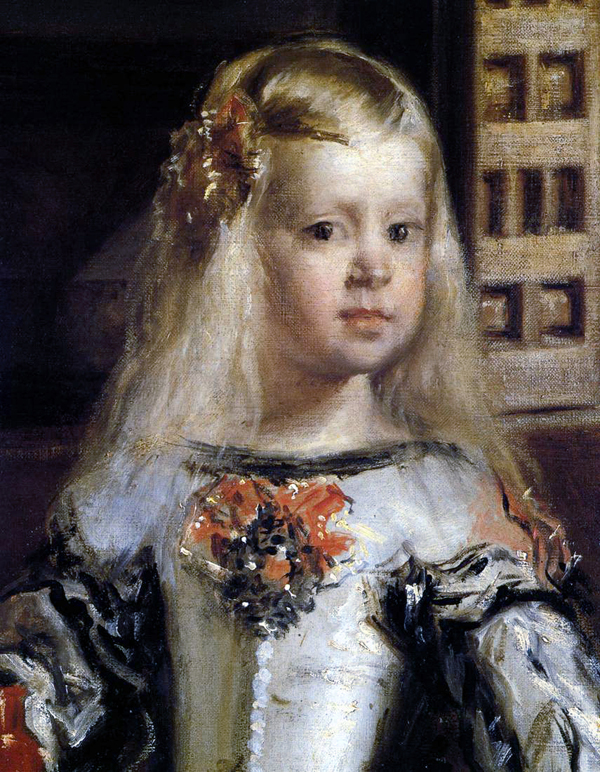

中央にいる王女マルガリータの部分。

今回の展覧会では、これほどの作品が来るわけではありませんが、ベラスケスの技術の一端を垣間見ることは出来ると思います。まだ見ていなくて「これから見に行く」という人の為に、ちょっとマニアックな見方を紹介したいと思います。

まず注目してもらいたいのは初期の作品「東方三博士の礼拝」(1619年制作ということは、何と20歳で描いたことになります。2?3浪の人と同い歳!?上手過ぎます)キッチリ描いているので、近くで見ても晩年の様なタッチが殆ど見られない筈です。背景もかなり暗く、闇から浮かび上がる様なそのスタイルは、カラヴァッジォからの影響が強く伺えます。

カラヴァッジォ作「キリストの埋葬」(1602?3年)※今回の展覧会には来ていません。

初期の頃は明らかにカラヴァッジォの影響(あるいはカラヴァジェスキというカラヴァッジォの追随者の影響)を受けていたのですが、それから16年後にはこんな作品を描くようになります。ポスターになっているので、街で見かけた人もいるでしょう。明るくて躍動感に溢れ、軽やかさすら感じる作品ですね。

ベラスケス作「王太子バルタザール・カルロス騎馬像」(1635年)

もしかすると、ティツィアーノのこの作品を土台にして、もっとダイナミックにアレンジしてみようと考えたのかもしれません。実際ベラスケスは1629年?31年に掛けてイタリアに美術品収集と旅行に行っているそうです。ヴェネツィアではティツィアーノの作品にも触れているのではないかと思います。

ティツィアーノ作「カール5世騎馬像」(1548年)※今回の展覧会には来ていません。

そしてベラスケスと言えば、この人無くして語ることができません。当時のスペイン国王フェリペ4世です。彼は政治には全く興味を持たなかったそうで、無能王などという不名誉な呼び名が残っていますが、才能のあるベラスケスのことを深く寵愛していたようです。ベラスケスも若い時から生涯に渡り、何十枚も彼の肖像画を描き続け、二人の間にはある種の友情のようなものが見て取れます。

ベラスケス作「狩猟服姿のフェリペ4世」(1632?34年)

ここでは身体の右側のラインに描き直しの跡が見られますね。描いた当時は完全に隠れていた筈ですが、油絵具のシルバーホワイトは100年以上の長い年月が経つと、少しだけ透明になって行く性質がある為、下に描いたラインが透けてきています。ちなみに手に持った猟銃はフリーハンドで描かれていますが、精密なマシンの様にまっすぐに引けてます。

ベラスケスの作品は比較的大きいものが多いので、美術館に見に行く時は単眼鏡か双眼鏡を持って行くことをお勧めします。近寄って見た時と、離れて見た時の違いを味わうと、一層面白く見えると思いますよ。

皆さんも春休みを利用して、是非美術館に出かけて見てください。