いつの間にか4月も始まり、桜も満開、新元号も発表され、春期講習も遂に明日で終了ですね。

皆さん春期講習で良い1年のスタートを切れたでしょうか。

これから1年長丁場ですが、どんな事も全てが作品に繋がって行きます。

私自身も一般の大学を卒業してから美大に進みましたが、そこで学んだ様々なことが絵を描く上で役に立つことがよくあります。卒業論文を書きながら新美の昼間部に通っていましたが、卒論で発見したことが絵に繋がって行く事もたくさんありました。

現役生は学校でやってる勉強も、学科試験のためと聞くだけでなく、ちょっと視点を変えたり工夫すれば作品に繋がる事がたくさんあります。

浪人生も、電車や家で見ているSNSやサイト上の情報も、休日に出かけた時に見た風景だったり、日々感じることはどんどん自分の知識や養分に変えていけるはずです。

粘り強く、日々をしっかりと実りに変えて、良い作品を作れるよう1年頑張って行きましょう!

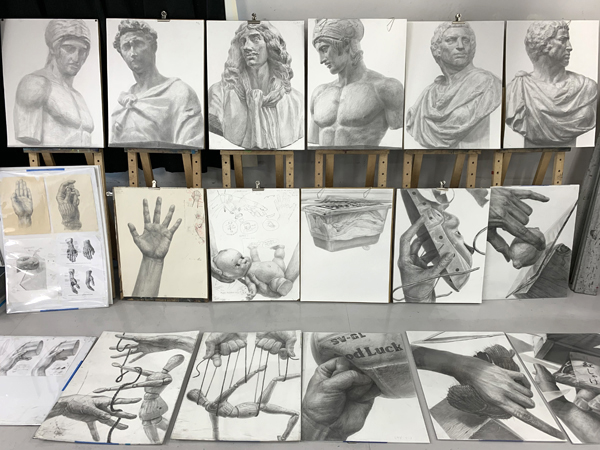

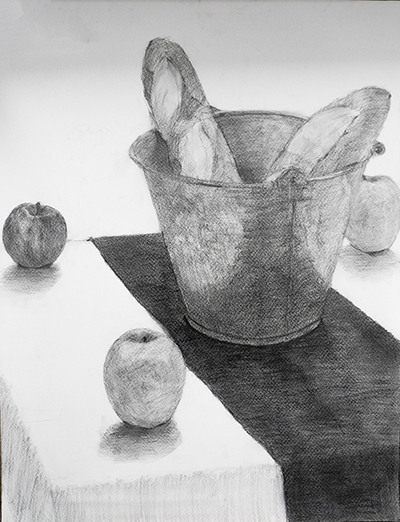

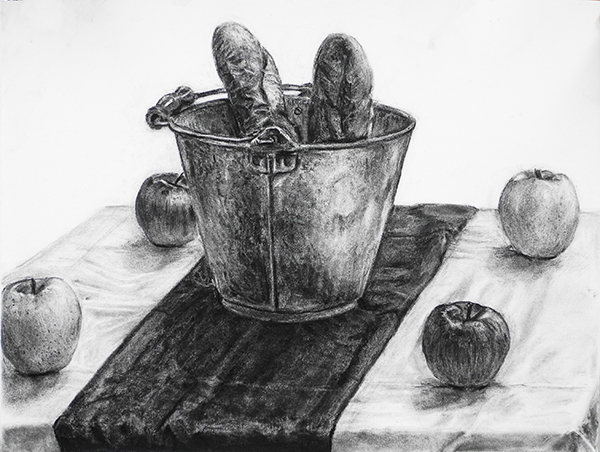

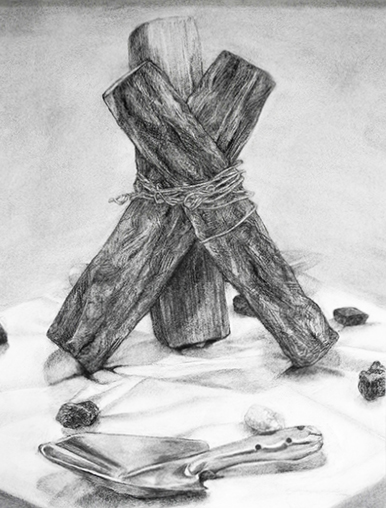

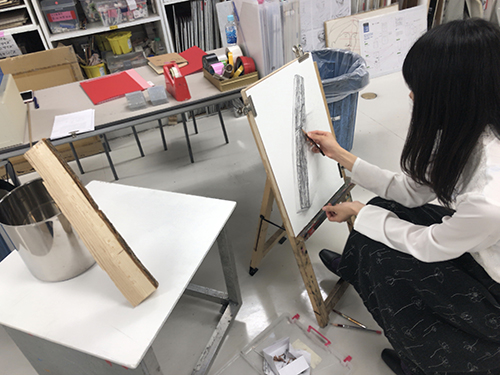

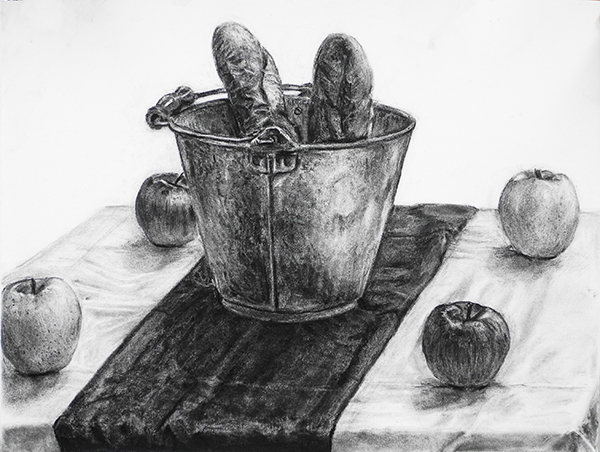

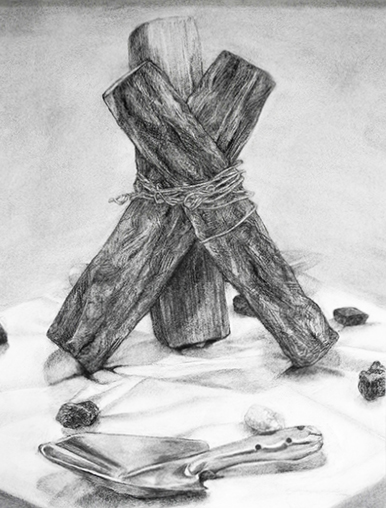

さて、ここで春期講習の様子を一部ピックアップしたいと思います。これを書いている時点ではまだ後半の専門課題は完成してないので、前半のデッサンの様子をお伝えします。

後半の課題の完成もとてもとても楽しみです。

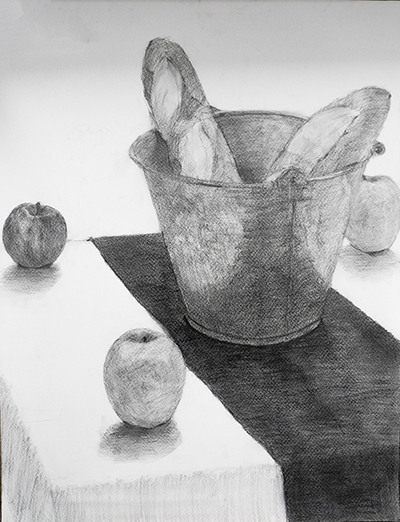

春の段階でここまで描けるのか!と、今後どこまで伸びるのか楽しみな作品がたくさんありました!まだ経験もほとんどない生徒もガシガシ描いていて、こちらも気合が入ります。

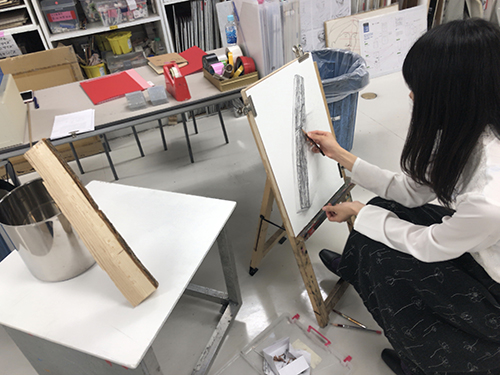

描写をするにはどう描けば良いかを見て、体感してもらうため先生のデモンストレーションもやっています。

例えば、日本画の先生が同じモチーフを描く時、どういう手順でどういう鉛筆の使い方で描いているのかを実際に見てもらうことで、感覚を掴んでもらいます。

まずは上手い先生の技術を真似る!そこから自分なりの描き方を模索して進んで行ってもらいたいと思っています。

とても良い作品がいっぱいありましたよ。

新学期は4月11日から始まります!

一緒に頑張って行きましょうね。

まだ新学期どうしようか迷っている皆さん!

4月7日には無料体験授業がありますよ!

新美がどんな授業をやるのか、無料でデッサンの授業体験ができる日になります。

初めての方には道具の使い方からお教えします!

新学期からどうしようか悩んでる方のご相談にも乗ります!

新美が気になる方は是非是非お越しください〜。

お待ちしています!

お申し込みはこちらから!

https://www.art-shinbi.com/event/event-oneday.html

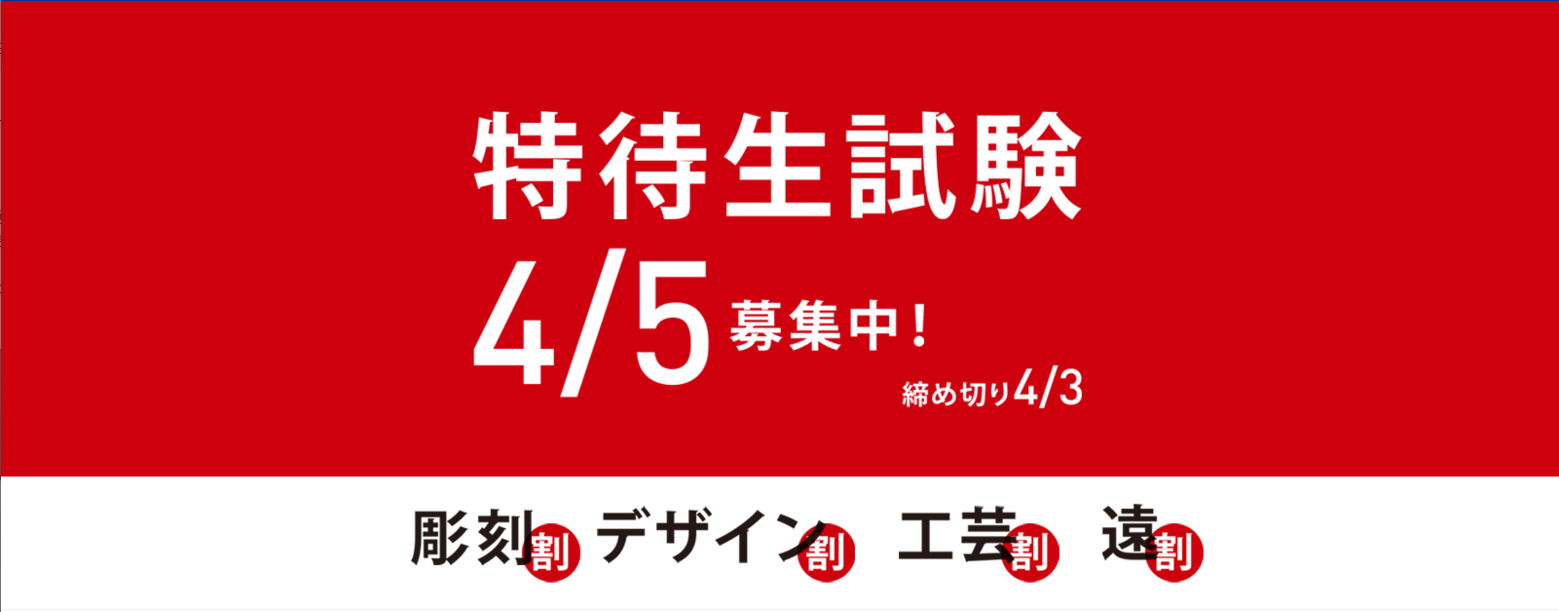

特待生試験日にどうしても都合の付かない方は別日での面接でご対応も可能です。お問い合わせください。

特待生試験日にどうしても都合の付かない方は別日での面接でご対応も可能です。お問い合わせください。