こんにちは。油絵科の関口です。今回も芸大油画現役合格した山道くんへのインタビューです。かなりの長編になりましたが、いよいよ最終回。今回は一人の受験生が、一人のアーティストとして歩み始める…そんなお話です。

関:山道くんの二次試験で描いてきた構図が良かったから、あれは凄く大きいな、と思ったよね。

山:そうですかね…?

関:ちなみに「校内で取材して」ってあったけど、アトリエからも出なかったんでしょう?

山:あ、はい。そうですね。全然出ませんでしたね(笑)。一回も外には取材に行きませんでした。

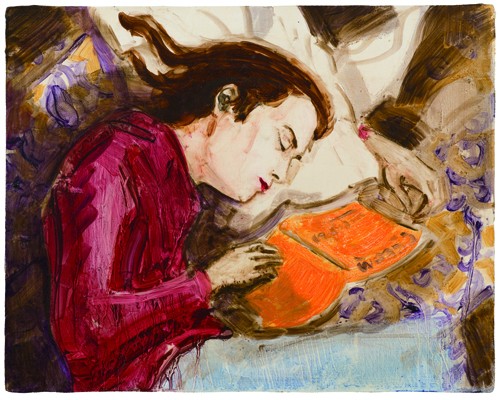

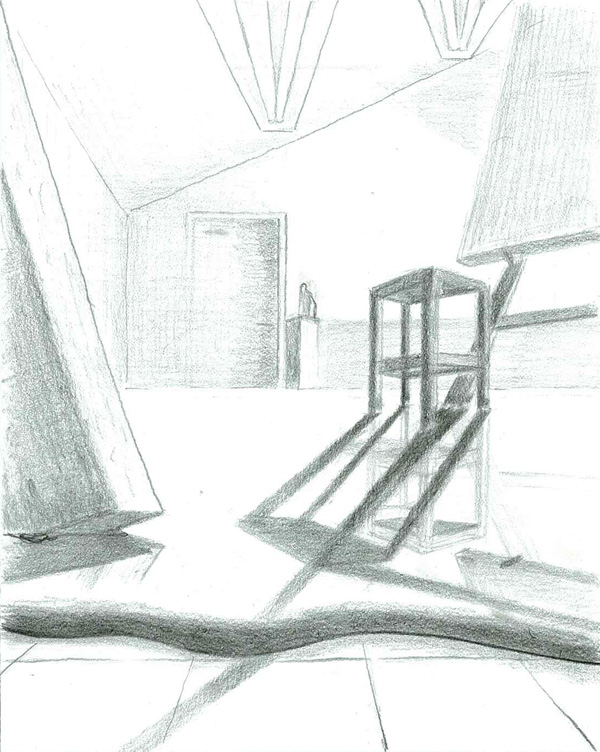

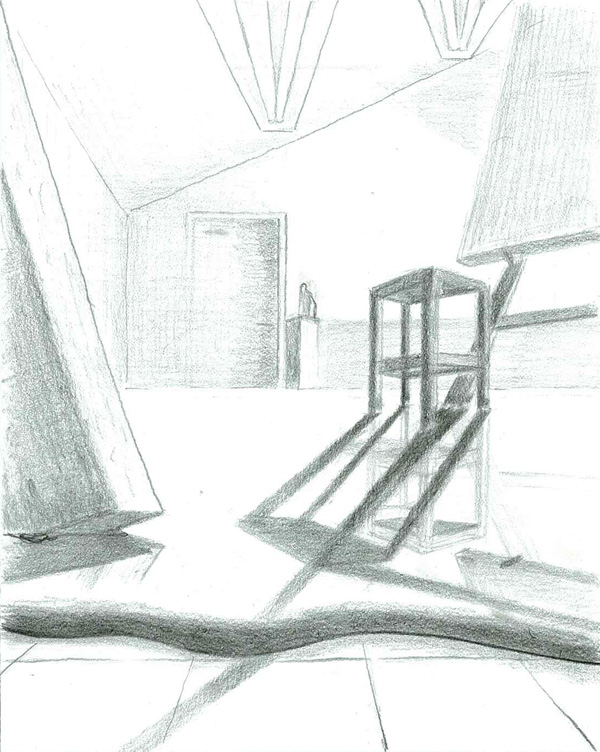

山道くんの描いた二次試験の油絵のエスキース。モチーフの氷が溶けて、アトリエが水浸しになっているイメージ。ちなみに左側に入っているのはイーゼルの脚です。右上から画面を横切る影の形と、イーゼルの脚が反対側の傾きを持っているので、ダイナミックな構図になっています。

関:でもアトリエの中も…校内だもんね。だから、それは課題文から外れている訳じゃ無いし「まぁそういう考えもあって良いだろう」って思ったから、敢えて「取材だから出なきゃダメだよ」とも言わなかったし。「それで行ってごらん」って感じで。僕が提案したのは本当に微調整って感じだったから。殆ど山道くんが考えた事をそのままやって来れたと思ったから、そういう意味ではすごく良かったよね。

山:そうですかね。やっぱり技術が無かった事で、逆に薄く作ったところが出来てて、それで完成度を上げる事が出来なかったっていうのはありますよね。これ以上…手を加えられない…(苦笑)

関:それが良かったんじゃないかな?、まぁ、現役で入ったって事で不安もあると思うんだけどさ。でも芸大って入学の時からそんな感じだからさぁ。入ってからも決して技術的なところで評価してる訳では無いんだよね。

山:はあ。

関:まぁそうは言っても、国立大のさ、一応美術の中では最高学府っていうのはあるからね。自分的にはそういうの(技術)も無いと、それで良いのかな?って思いが頭をよぎる訳だよね?

山:他の人の眼がキツいですよね(苦笑)

関:でも、そんなのはそんなに気にする必要は無いかな?って思うんだよね。だってさ、こっち(表現者)は提供する側なんだからさ。それ(できた作品)を見て、受け取る側がどう感じるか?っていうのは、向こうの問題だと思うんだよね。こっちはどこに向けてどう発信していくか?っていう部分では、作る側が考えていかなくちゃいけない部分だと思うんだけど、あんまりそこばっかり意識していくのは芸術としてどうなのかな?って思うよ。

山:まあ、そうですよね。そういうのとも戦っていかなきゃいけないんですよね。

関:だからね。そのうち海外とかにも行ってね、外国の美術大学も見て欲しいなって思うよ。向こうはどういう教育をしているのか?まだ日本の美術大学は他の科に代表される様な、技術的な事やものの見方なんかを石膏デッサンとかやって、力を付けた人が受かって行く…っていう、そういうシステムが殆どだよね?でもそういうところはアジア圏を除いて、世界的には少ないって思うんだよね。

山:ああ、そうなんですね。

関:日本的な感覚でいうと、全然描く力も無い人たちが大学に入ってさ、それが立派なアーティストになって育って行くっていう…そういうのが何十年も前から当たり前に行われている世界なんだよね。今の芸大はそういうところに近づいて行こうとしてるんだろうな?って、個人的には思ってるよ。

山: …

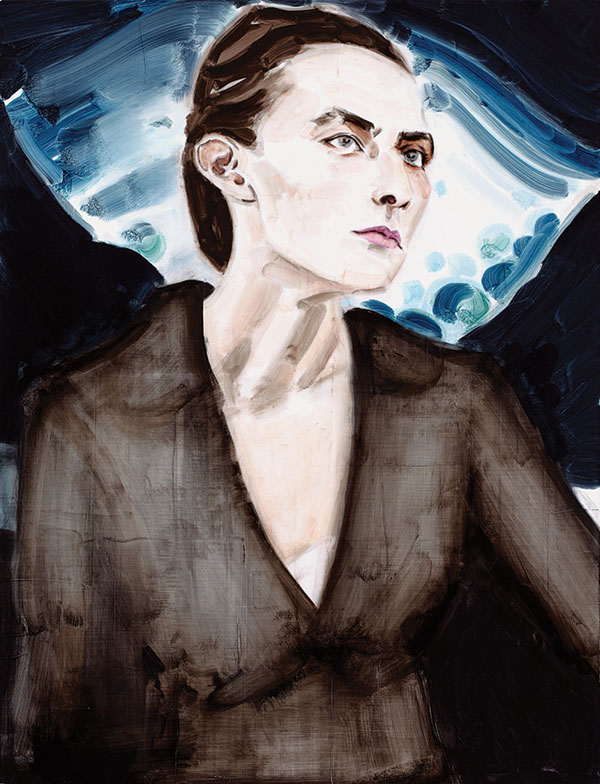

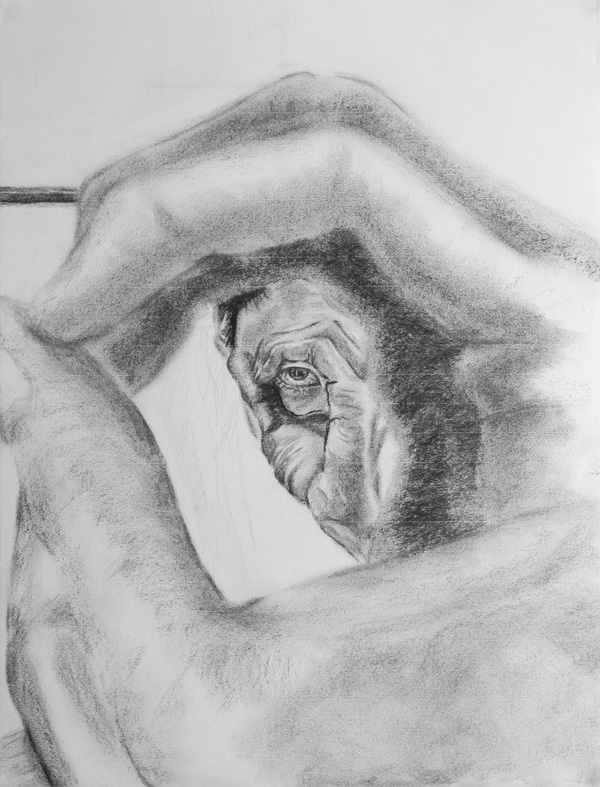

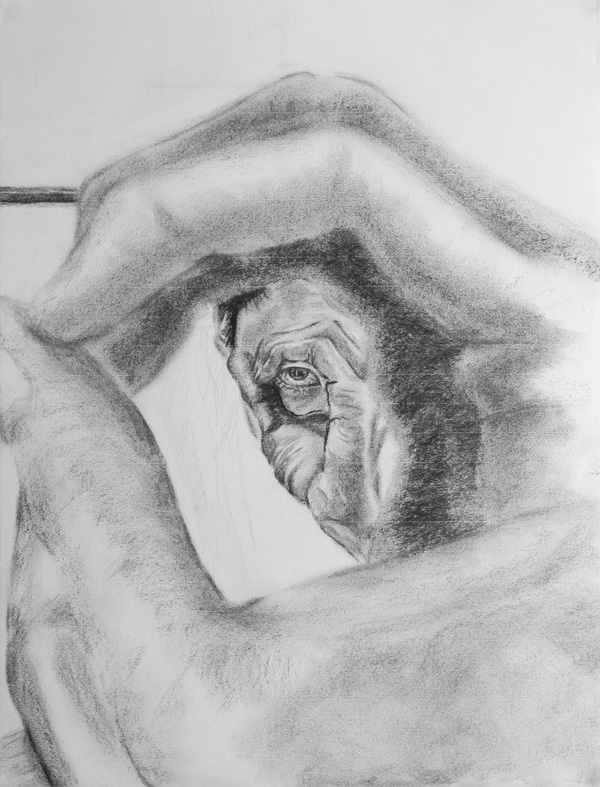

こちらは一学期に描いたデッサン。課題は「鏡と手を組み合わせて描きなさい」というもの。この頃はデッサン的な甘さがあったり、技術的には拙かったりしますが、狙いや構図のセンスなどには光るものを感じていました。左上にある鏡の直線的なラインが、有機的な人体の形との対比されて、非常に効いています。

関:「上手くなりたい」って気持ちも分かるんだけど、それが芸術として正しいのかどうかは考えなきゃいけないよね。そういう問いは常にして行って欲しいよね。もちろん上手くなっても悪いことじゃないし、気持ちも分かるけど、少なくもと一般人に向けて力を付けようなんていうのは、僕は無くて良いかなって思うかな。

山:そうですね。僕もそれはそう思います。

関:こういう世界を作りたいっていうのが最初にあって、作り手が主体になって「自分はこういうのがやりたかった」っていうのを「どうだ!」って出していくのがこっちの仕事だと思うんだよね。

山:ん??!そうですね。

関:それで、評価っていうのは周りの人がしていくんだけど、こっちとしては、向こうに「ついて来てね」って言う側でさ。こっちが「合わせますよ」って事じゃないと思うのね。

山:そう言われてみると、自分の芸大の二次試験もそういう感じでしたね。自分がやりたい事をやるから、それが評価されるかどうかは分からない…言うなればギャンブルでしたけど、その姿勢が良かったのかな?思い切りにも繋がったのかな?って思えてきました。

関:ところで今、18歳?19歳?

山:はい。18です。

関:そっかぁ。…山道くんは、もう18歳という年齢のアーティストなんだよ。

山:ああ?

関:だからそういう自覚を持って行って欲しいよね。大学4年間、院まで行ったら6年、博士まで行ったら9年っていう…そういう長い学生生活があるんだけど、入る前に思い描いていた芸大のイメージっていうのを一回捨てて、本当にこれから勉強したい事とか、自分がやりたい事をやって、美術っていう世界に対しての携わり方を改めて考えて、自分で道を切り拓いて行ってもらいたいよね。

山:ん?。なるほど。難しいですね。

関:でも、それだけの能力は身につけたと思うんでね。

山:いやぁどうですかね?過大評価じゃないですか?

関:大丈夫でしょ(ニッコリ)。

山:まぁ今までも何とかなってますからね。

関:まぁこれから先も挫折したり、色んな困難とかもあると思うけど、何とか乗り越えて行ってもらいたいなって思ってるよ。甘やかして育ててきた訳でもないからね(笑)。

山:(笑)はい。

関:また何かあったら、何でも相談に乗るんで、いつでもおいでよ。

山:はい。ありがとうございます。

関:今日は長いことありがとうございました。

山:いえ。こちらこそ、ありがとうございました。

ー完ー