こんにちは、基礎科日本画講師の佐々木です。

すっかり肌寒くなり、季節は秋になってきたのだなあと感じます。

受験生にはちょっと、焦りを感じる季節でしょうか。

と言いますのも、先日、デモンストレーターとして受験科に参加してきたのです。

普段は基礎科の講師として教えていますが、去年からこの時期に、昼間部で着彩のデモスト、指導と講評をさせてもらっています。

今回の課題はケイトウ、ステンレスピッチャー、カリフラワー…などなど、描きごたえたっぷりのモチーフでした。

日本画の着彩は、二日間(計11時間)かけて描き上げる持久戦ですが、のんびりしているとすぐに時間がなくなってしまいます。描き出す前のイメージと戦略、それをやり切る根性、両方を兼ね備えないと完成させることができない課題だなあと、つくづく思います。

そんなことを考えながら、完成した作品がこちら。

本当に生徒と同じ時間できっちり描きましたが、とても疲れました…。

様々な質感のあるモチーフなので、それが綺麗に出るように、楽しみながら描きました。

なぜ、基礎科の先生が受験科に?と思われるかもしません。

受験科には、高校生の時に基礎科で見ていた生徒もいるので、その時からの癖、逆に成長したポイント等、昔から知っているからできる指導があるのです。

初めて合う生徒も、基礎科の先生なので、受験科の先生には恥ずかしくて今更聞けないようなことを聞けてしまったり…。

受験科と基礎科の行き来をしやすくすることで、いろいろな視点から自分を確認できるようになればいいな、というおもいから、この毎年恒例のイベントは行われています。

(ちなみに、基礎科生も、よく受験科におじゃまして、よりレベルの高い絵を見させてもらっています!)

当日の様子をちょこっと紹介。

デモストだけではなく、私が受験生だった頃のノートを見たり、思い出話を聞いたり。

臨場感のある受験のイメージも、想像できたでしょうか。

みんな興味津々で話を聞いてくれました。

そのときの様子は、後日、日本画受験科のブログにもまた紹介されるようですので、そちらも合わせてご覧ください。

そして。

基礎科の生徒も、今週は専門課題で着彩をしていました!

基礎科といえども、もうすぐ高3。

受験生になるんだという気合も充分で、どんどんのびています。

完成作品はこちら!

着彩に石膏像というすこし難しいモチーフでしたが、しっかりかけています。

それぞれの質感や光の流れも表現出来はじめていますね。ガラスのお皿の表現など、ほんとうに綺麗です。

そろそろ冬期講習の受付も開始しています。

日本画、ちょっと気になるけど難しそうだな、無理そうだな、なんて思わず、気になったらまずは描いてみましょう。

高校二年生は基礎科に、三年生は受験科に。一人一人をしっかりと見て指導していくので、ひと冬でぐんと力がつきますよ。初心者でも、安心して描きに来て下さい。

やりたいことに一歩、踏み出していきましょう!

←モデルのポーズに入る前に、人体デッサンの基礎とポイントを解説いただきました。

←モデルのポーズに入る前に、人体デッサンの基礎とポイントを解説いただきました。 ←描き出しから仕上げまでの過程を解説いただいています。

←描き出しから仕上げまでの過程を解説いただいています。

←最初のポージングは小川原先生のクロッキーを直接見学し、ポイントの押さえ方、基準の設定方法などの捉え方を具体的に指導いただきました。

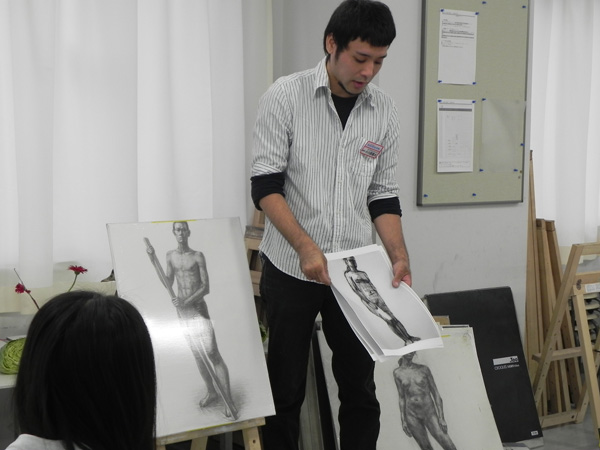

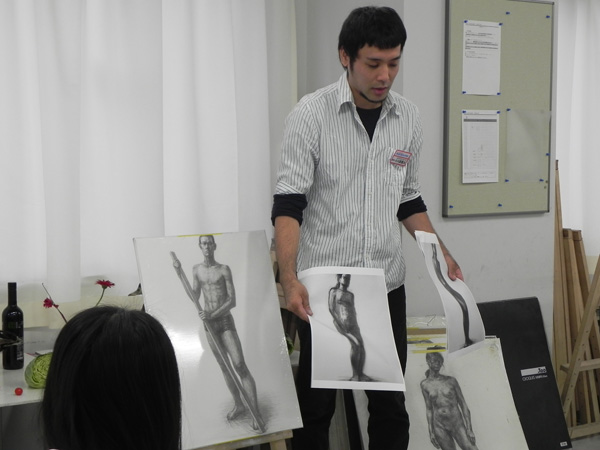

←最初のポージングは小川原先生のクロッキーを直接見学し、ポイントの押さえ方、基準の設定方法などの捉え方を具体的に指導いただきました。 ←講評の採点風景です。

←講評の採点風景です。 ←講評風景です。生徒の表情は真剣そのものです。各々、メモを取る手が止まりませんでした。奥の彫刻科参考作品や各資料がアトリエの活気を物語っているようです。

←講評風景です。生徒の表情は真剣そのものです。各々、メモを取る手が止まりませんでした。奥の彫刻科参考作品や各資料がアトリエの活気を物語っているようです。 ←日本画科の漆原講師(手前)と小川原先生。熱い講評!!!!!

←日本画科の漆原講師(手前)と小川原先生。熱い講評!!!!!

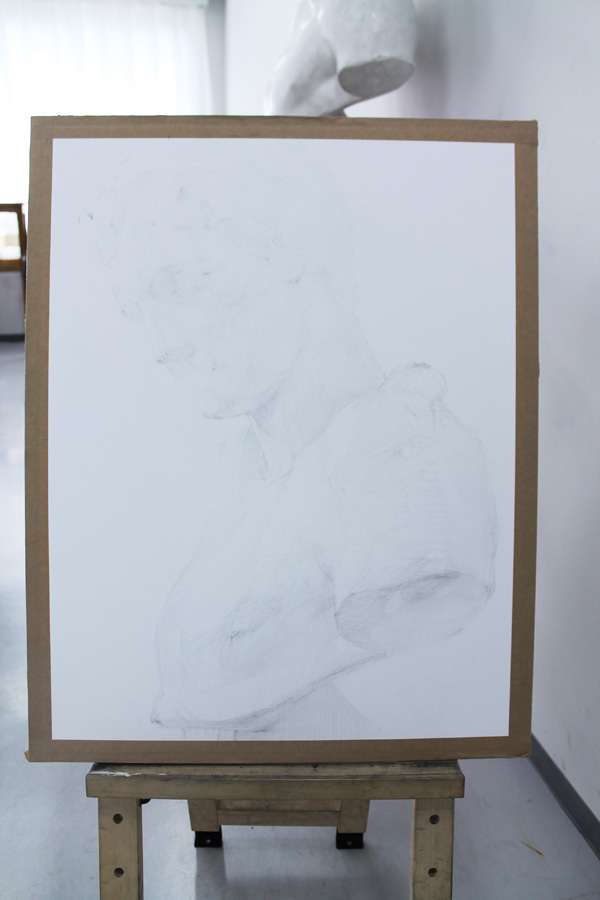

?←日本画科の受験では共通一次に石膏デッサンを課している大学も少なくなく、避けて通ることの出来ない課題と言えるでしょう。画像は描き出し。

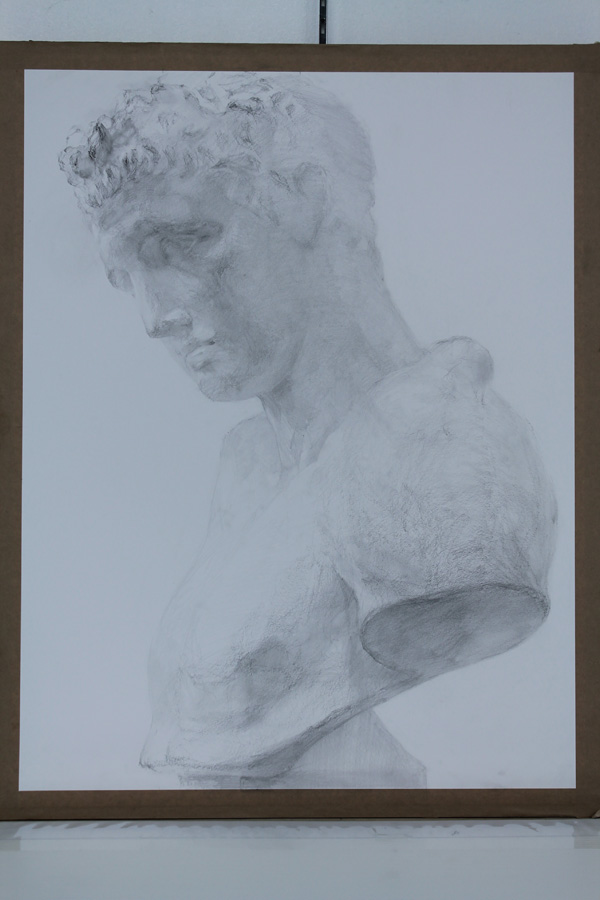

?←日本画科の受験では共通一次に石膏デッサンを課している大学も少なくなく、避けて通ることの出来ない課題と言えるでしょう。画像は描き出し。 ←5時間経過時点。ポイントを抑えながらの見え方を指導しました。

←5時間経過時点。ポイントを抑えながらの見え方を指導しました。 ←画質が悪いですが、11時間経過時点。位置関係や空間との関わりを確認しながら完成へと向かいます。

←画質が悪いですが、11時間経過時点。位置関係や空間との関わりを確認しながら完成へと向かいます。 ?←昨年度の三上校長 デッサンレクチャーの様子。

?←昨年度の三上校長 デッサンレクチャーの様子。