日本画科です。

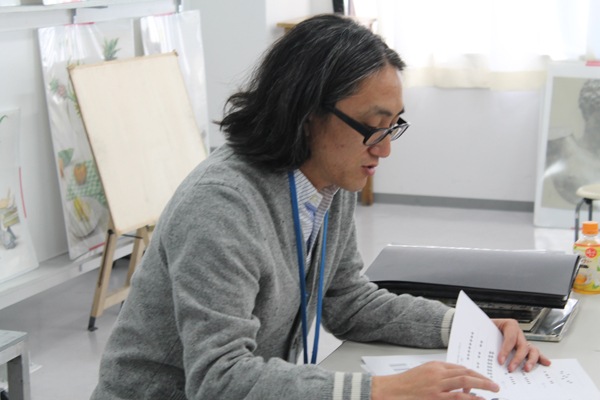

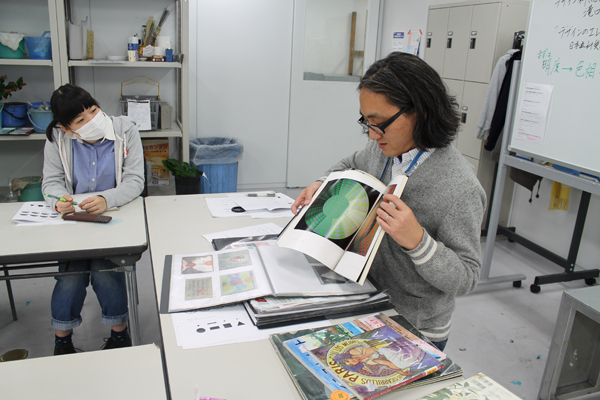

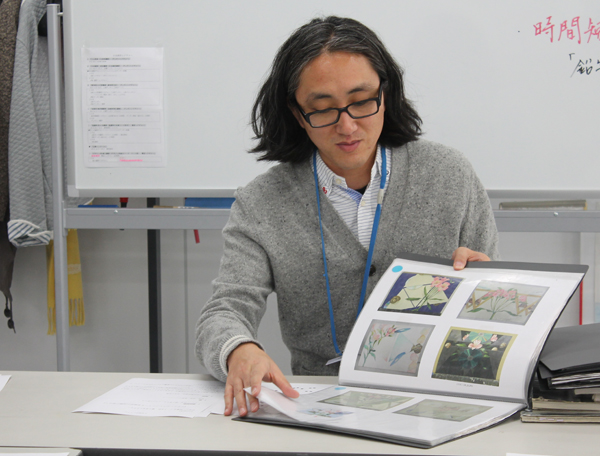

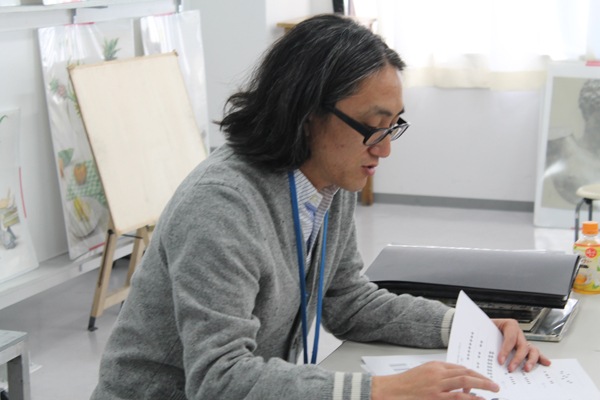

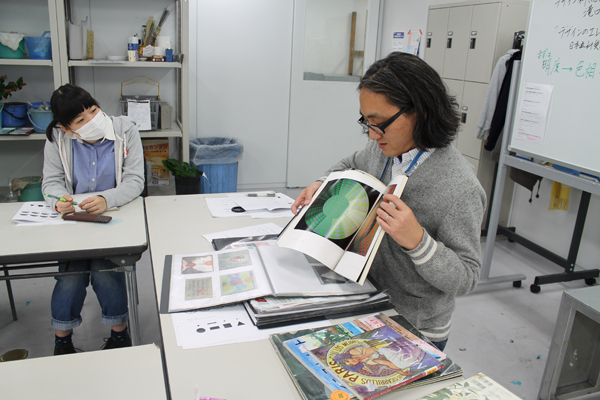

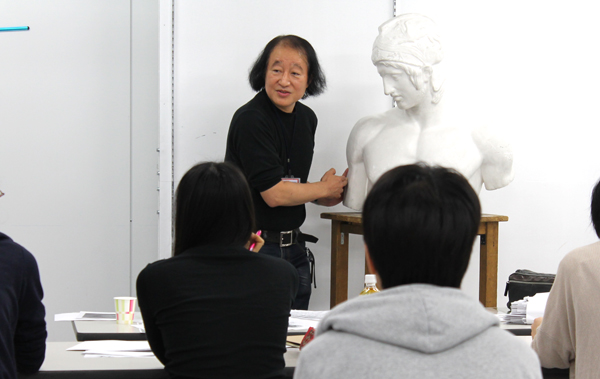

10月19日は、デザイン科総合コースコース長の滝口講師による構成レクチャーを開催しました。滝口先生のレクチャーは今年度が初めてです。

⑥ 「デザイン科/滝口講師(デザイン科総合コース コース長) 構成レクチャー」

11月19日 構成レクチャー(1時間30分)

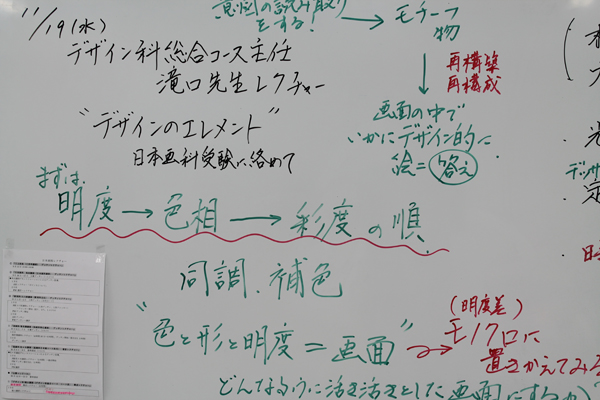

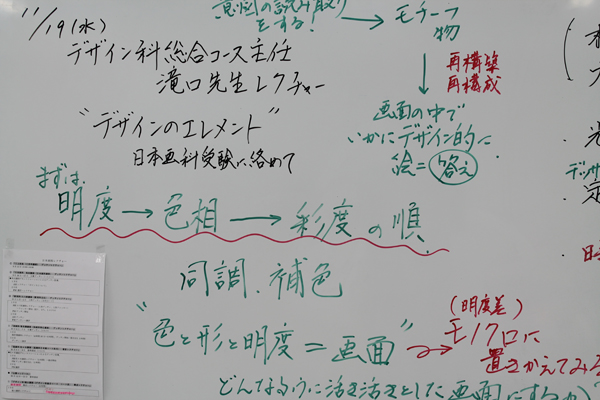

[デザインのエレメント?日本画科の受験に絡めて]

1??? 構成配置

メインの設定、余白の考え方、リズムの取り方

2??? 色

明度、彩度、色相のコントロール

3??? 描写

デザイン的な観察描写、写生の意識

日本画の着彩も基本的には平面構成です。(白背景で空間を意識していくことが特徴。)今回、デザイン科の構成表現に特化した画面作りの考え方を学び、日本画の着彩に活かすべく本レクチャーを考案しました。

具体的には、「構成配置」、「色のコントロール」、「描写」の観点から、これらが画面にどのように影響していくのかを“デザイン科的な視点”から把握することで、日本画の受験に活かすことが出来るのではないかと考えました。従って、絵をより二次元の平面として考えていくことを目的として、本レクチャーを考案、開催に至ったわけです。

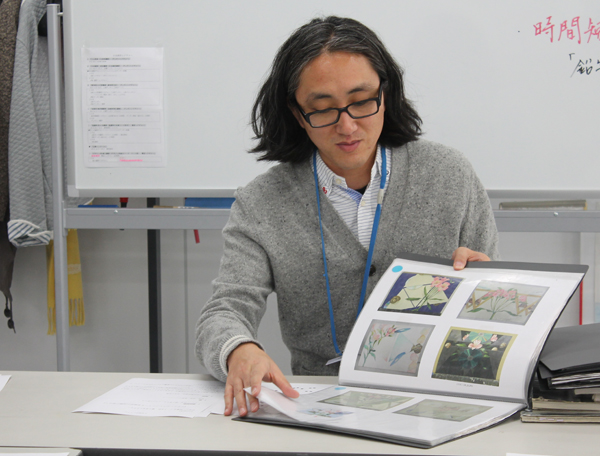

滝口先生にはこれらを踏まえて、デザイン科の構成表現に特化した画面作りの考え方を解説してもらいながら、日本画のデッサン及び着彩に活かすことが出来るようなレクチャーをいただきました。

また、「色のコントロール」が画面にどのように影響していくのか、また、余白を考えた描写のポイントなど、日本画のデッサン及び着彩に繋げられるような解説をいただきました。非常に重層的かつ理論的で、日本画科の指導方法について省みる点もありました。

全ての指導は基礎理論の元に成り立つことを自覚し、理論と感性の両方の視点からアプローチすることをしっかり理解していきたいと思います。我々講師陣も自己検証と精進が大切です。

生徒自身、平面的な考えを学ぶことが出来たとのこと。とても有意義な時間でした。滝口先生、本当にありがとうございました!

また来年度も是非開催したいと思っています!

今回を持って今年度全レクチャー終了。

工芸科 三上先生、油画科 海老澤先生、彫刻科 小川原先生、デザイン科 滝口先生、基礎科 佐々木先生らには本当に感謝です。

今後、我々日本画講師もより指導力を向上させ、さらに充実した指導が出来ることを目標とします。

― 最後に、プレ冬期のお知らせです。

11月30日、春夏のゼミに続く花講座第3弾、「花講座3 ?花が描けるようになる?総集編」を開催します。

今回のモチーフは、「バラ」が2本。水切りの方法、セッティングなど準備段階の作業を復習した後、花の捉え方とテクニックを各項目別に解説します。また、日本画科の受験においては“関係性”を出していくことは必須です。どうして関係性が大切なのか、また、いかにして2本の花の関係性を捉えながら描いていくのか。大切なポイントを一つ一つ抑えながら解説します。

希望制でデッサンと着彩を選択することが可能です。花も2本から1本にすることが可能ですので、初めての方も気軽にご参加下さい。“着彩に強い”新美の豊富なデータを元に、講師が丁寧に指導します。花が描ければ、絵は変わる。是非、新美の日本画科に集結しよう。

「花講座3 ?花が描けるようになる-総集編」スケジュール

午前9:00-12:00

1準備

・水切り方法、セッティングについて

・道具について

2描き始め

・花を捉える前に―構成、配置、アングルについて

・アタリの置き方、形を描く上で大切なポイント

・花と茎と葉―それぞれの役割

午後13:00-17:00

3関係性

・関係性について-関係性とは?

・関係性の考え方と捉え方

4仕上げ

・質感表現について

・明度、彩度、色価について

講評17:00-18:00

個々の長所と課題点を分かりやすく提示します。また今後の学習ポイントについてアドバイスをします。

質問&個人指導コーナー 18:00-19:00

皆さんの質問にお答えします。

― 冬期講習会も申し込みを開始しています!是非、受講してみて下さい!

何処よりも熱く、丁寧な指導を行うのが我が新美日本画科です。少人数できっちり、みっちり指導します。

今年の冬は新美でパワーアップしましょう!!

?←デモンストレーションをする佐々木先生。

?←デモンストレーションをする佐々木先生。 ←一日目終了時、中間講評の様子。

←一日目終了時、中間講評の様子。 ←クロッキー帳(講評ノート)の使い方、活用方法について熱心に指導する佐々木先生。

←クロッキー帳(講評ノート)の使い方、活用方法について熱心に指導する佐々木先生。 ←佐々木先生の完成作品。佐々木先生は現在、東京藝術大学大学院在籍。受験から6年経過してもなおこの実力を維持。なかなかいません、こんなに描ける大学院生。力作です。

←佐々木先生の完成作品。佐々木先生は現在、東京藝術大学大学院在籍。受験から6年経過してもなおこの実力を維持。なかなかいません、こんなに描ける大学院生。力作です。 ←講評の様子。日本画科の漆原講師(手前)と。

←講評の様子。日本画科の漆原講師(手前)と。 ←講評終了後の個人指導。熱心に解説いただいています。

←講評終了後の個人指導。熱心に解説いただいています。 ←新宿美術学院日本画科には夜間制作があります。そこでもさらに手を動かす佐々木先生!

←新宿美術学院日本画科には夜間制作があります。そこでもさらに手を動かす佐々木先生!