元気に絵描いてますかーー??

この時期、受験を控えている人は、「この大学はこういうことしなくちゃいけないのかなぁー?」「ここの大学ならこんな絵がいいのかなぁ?」など考え始め、絵に対して挑戦できなくなってしまうことありませんか?

ただ!もう12月ですが、

美術受験においてはまだ12月!

こんな時期だからこそしっかり自分の好きなものを探し、受験当日は”自分の好きな絵”を描いて会場に飾ってくる気持ちで行けるようにしましょう!

そのためには、日頃から好きなもの探し怠ってませんか?アンテナを張り巡らせておくと日常生活ではどこにでも絵のテーマになりそうなもの、気になるところやきっかけが見つかるものですよ!

画集みるもよし!写真みるもよし!また、写真を撮ってトリミングするもよし!などなど!

そして一旦、自分の集めている好きなものを眺めて共通点などを探ってみる時間も大切にしてみるといいと思います!

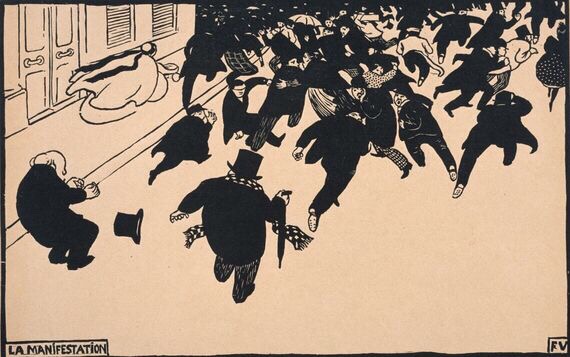

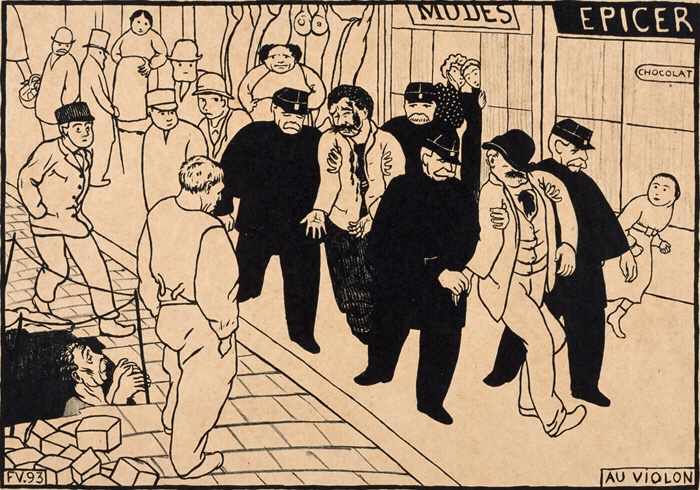

ちなみに、私は昨日ヴァロットンの版画を三菱一号館美術館で見て明暗構成の大切さを再確認しました。

年末,元旦以外は空いてるようです。

展覧会「ヴァロットン─黒と白」

会期(予定):2022年10月29日(土)〜2023年1月29日(日)

会場:三菱一号館美術館

住所:東京都千代田区丸の内2-6-2

開館時間:10:00〜18:00(祝日を除く金曜と会期最終週平日、第2水曜日は21:00まで)

※入館は閉館30分前まで

休館日:月曜日(祝日・振替休日の場合は開館)、年末・元旦

※開館時間の変更、臨時の開館・休館の場合あり(最新情報については、美術館公式サイトなどを確認

と、ここまでの話はさておき!

⚠️ここからは重要⚠️

一気に入試についてのお知らせですよ!!

○1月に入るとすぐに各大学の出願がはじまります!!!

いくつかピックアップします!

*東京造形大学→1月4日

*多摩美術大学→1月5日

*武蔵野美術大学→1月6日

*東京芸術大学→1月24日

各大学提出、締め切り日がちがいます!

ギリギリにだそう☆まだ間に合うから〜♪などといって出しそびれた子を今まで何人も見てきています!

油絵科講師としては、とっても心配です。

各自、余裕と責任をもって出願するのがいいと思います!

○また、出願に際して必要になる調査書は高校に取りにいきましたか??

調査書は高校に申請を出してから発行させるまで学校によりますが平均的に一週間くらいははかかると思います。

まだの人は急いでね!

※特に浪人生ですよ!!忘れてませんか??

○さいごに、私立大学の共通テストと一般テストを併願する人は多摩美術大学と武蔵野美術大学で併願の願書の書き方がちがうようです!ややこしいので気をつけて!わからなければ先生に聞いてみましょう!

私立大学は基本的に併願をお勧めしています!

併願の場合、受験番号がそれぞれ違うので一つの大学で受験票が2枚届くはずです!

とにかく見直して,見直して、みなおして提出物はくれぐれもミスのないようにお願いします!

まずは、合格発表報告。頑張ってくれました。良い結果になりました。

まずは、合格発表報告。頑張ってくれました。良い結果になりました。 冬期講習会中期は残すところ後一日となりました。年明けの後期まで少しお休みになります。

冬期講習会中期は残すところ後一日となりました。年明けの後期まで少しお休みになります。

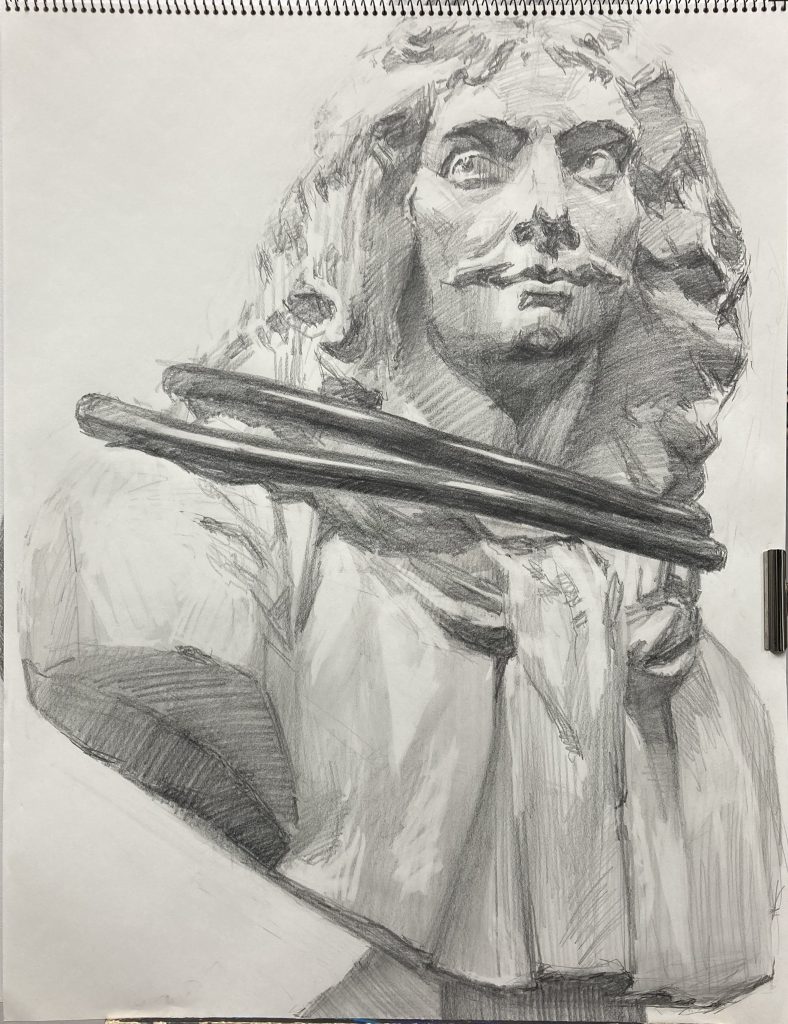

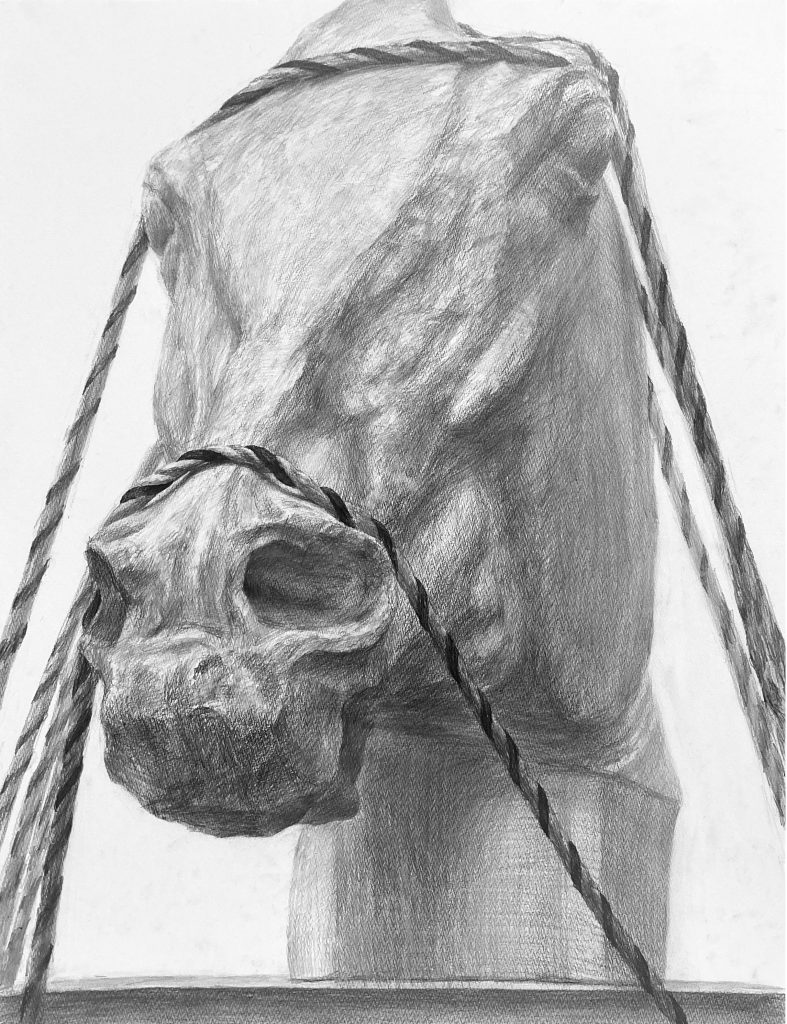

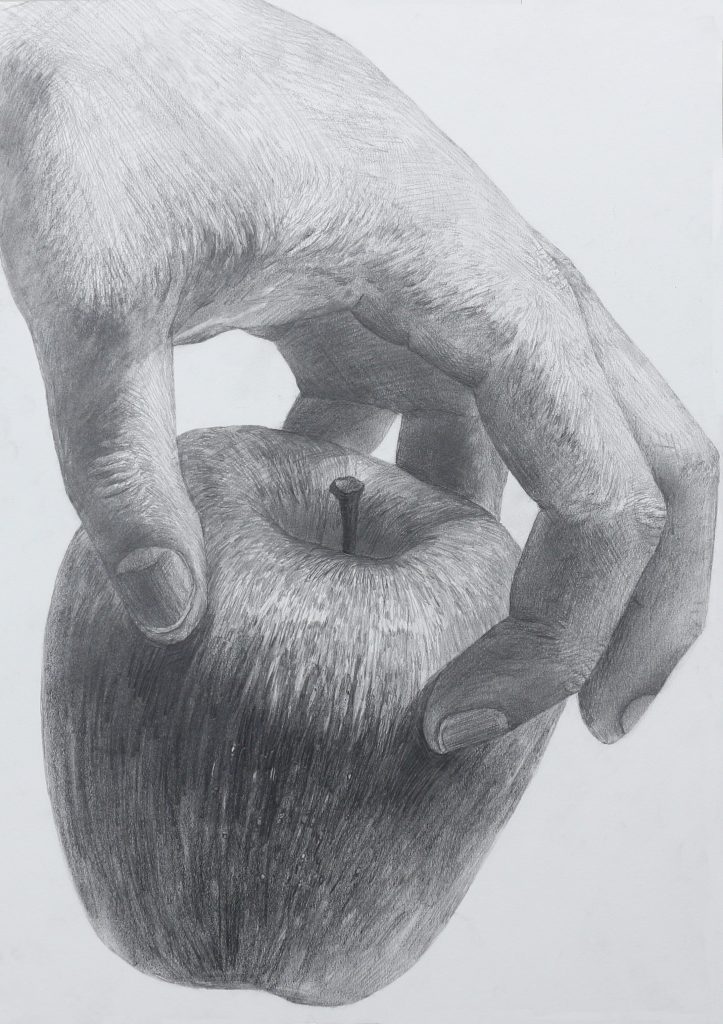

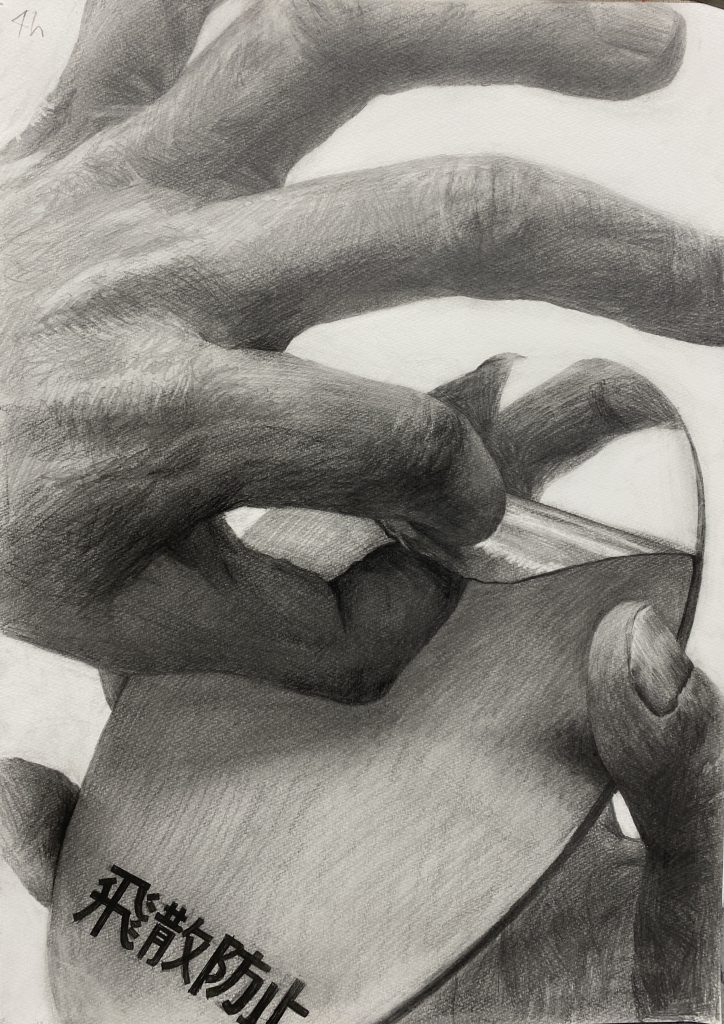

各大学専攻のデモストちょくちょく行われています。参考にしていきましょう。

各大学専攻のデモストちょくちょく行われています。参考にしていきましょう。