「かたちに残る講評」+ 「新美各科との連携」で、サポートします。

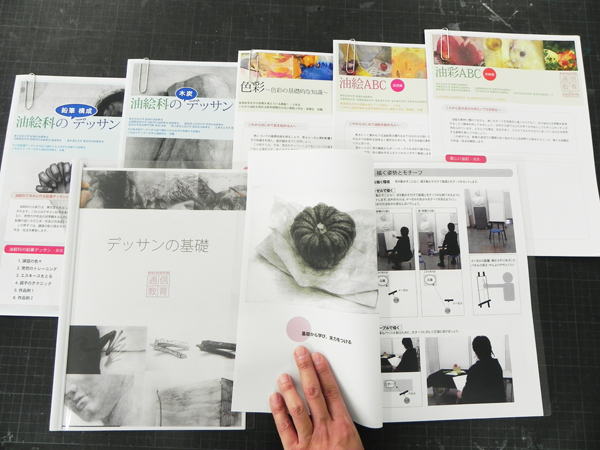

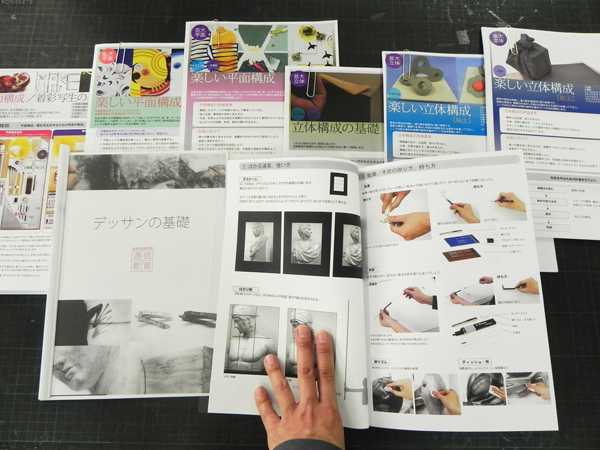

冊子資料の一部です。参考作品、解説資料は、課題ごとに添付致します。

詳しくはこちらをご覧下さい。

こんにちは、油絵科松田です

今年の一月くらいでしょうか、どうしても映画館で観たい映画があると妻に誘われ、ゼログラビティという映画を観ました。

3Dで映画を観たのはアバター以来、3Dがこんなに進化しているとは、、、

以前の3Dは幾つかの階層が手前に出てくる不自然なもの、正直映画は2Dで良いかなと思ってましたが今は違うんですね、感心しました。

勿論手前にも映像は出てくるんですが、圧倒的な奥行きへと意識が引きずり込まれます。

舞台が宇宙空間というのもあるのでしょうが、重力軸も無く自分の位置感覚を失いそうになります。私も少し酔いました。

席まで動いた日には前の席のポケットに袋が必要だったはず、、

内容についてはネタバレになりますので書きませんが、最近のよくある娯楽映画とは全く違いました。

徹底的にリサーチされたリアリティと、少しのフィクションの境目が分からなくなるほど引きずり込まれますが、押し付けがましい内容ではなく、ストーリーはいたってシンプルです。

シンプルな故の隠喩が至る所に配置されてます。 この監督凄いです、、(脚本は親子で書かれてます)

最近DVDが発売されたので何回か見直してみましたが、特典映像をみてまたビックリ、、映像内容について尋常じゃないリサーチ量です。度を超えすぎてます。

少しのフィクションは入っているのですから適当に演出すればいいような場所、一度観たくらいでは気付かない場所まで徹底的に描き込まれています。

ストーリーや映像美だけでなく、制作者の思考を深く感じ取れる映画を久々に観ました。

映画館での上映は終わっていますので3Dで観ることはできないかもしれませんが、機会がもしあれば是非3Dでご覧になられては?

こんにちは、映像科講師の百瀬です。

皆さんの中でもともと映像表現に興味がある人は、最近の映画の動向も押さえている人が多いかと思うのですが、この映画をご存知ですか?

「アクト・オブ・キリング THE ACT OF KILLING」

http://www.aok-movie.com/

.png)

監督は気鋭のアメリカ人映画監督、ジョシュア・オッペンハイマー。日本では今年の4月12日に公開されたばかりの、今多くの話題を呼んでいる映画です。

「あなたが行った虐殺を、もう一度演じてみませんか?」

これが日本版サイトに掲げられているこの映画のキャッチコピーです。

その文面が示すとおりこの映画は、ジョシュア監督が「かつて虐殺を行使した人々に、自らそれを再演してもらい映画を作ってもらう」という衝撃的なプロジェクトを実施し、その記録を作品化したものです。

.png)

あらすじについて語る前に、ここで「アクト・オブ・キリング」というタイトルに注目してみましょう。「キリング」は「KILLING」なので直訳するとそのまま「殺すことの演技」ですね。

英語が得意な人ならば、このタイトル中の「ACT」という単語の中に二重の意味が含まれていることにすでに気づくと思います。

ひとつは「演技(ふるまい)」という意味の「ACT」。もうひとつは「行為」という意味の「ACT」です。

実際に虐殺を行った者が、今度はそれを演じる者となる。「ほんとう/うそ」という見方で見ると、一見まったく正反対のことのようにも思える「行為/演技」というふたつの動作が、このひとつの単語の中に奇妙にも同居しています。

その事実が実にこの映画の本質を突くものであるということが、見終わった後でわかるのではないかと思います。

.png)

実際にその虐殺が行われたのは1965年のインドネシア。スカルノ大統領(当時)親衛隊の一部によるクーデター未遂事件が起こったのですが、当時の軍部によってその背後組織は共産党だとされ、当時インドネシアに住んでいた華僑を含む100万人規模の共産党支持者が一方的に虐殺されました。当時虐殺を行ったメンバーは、政府からの金で今も悠々自適な暮らしを送っています。

この映画で主にスポットを当てられているのは、インドネシア軍部から依頼を受け、実際にこの虐殺を「実行する」役目を任されていた「ヘルマン」と呼ばれる人々です。

そしてその中で殺戮のリーダー的な役目を果たしていたアンワル・コンゴという初老の男性を中心にこの映画は進行していきます。

.png)

ヘルマンという言葉の語源は「フリー・マン」。彼らがその言葉を口にするとき、そこにあるのは自分たちが行っていること、法律よりも自分たちの自由奔放な価値感が勝っていることに対する「誇り」です。もともとダフ屋行為や買収行為などを行って生計を立てていた彼らの立ち位置というのは、日本でいうところの暴力団組織のようなものにあたります。

つまり私たちがいったん認識しなければならないのは、彼らにはまったくその虐殺に対する罪の意識がなかったということなのです。国の統制を乱した者達を「正義によって」抹殺したということは、彼らの生まれ育った頃から隣り合うギャング的価値観を肯定してくれるものでさえありました。彼らはジョシュア監督の映画製作依頼に対し、「俺たちの勇姿をみんなに知ってもらうんだ!」と嬉々として参加するのです。

.png)

.png)

.png)

映画の前半部は、積極的に虐殺シーンの撮影に臨むアンワルたちの姿が映されます。

自分たちの演技に対し、真剣なコメントをかけあいながら虐殺シーンの再演の精度を上げていこうとします。「映画にはユーモアも必要」と言い切るアンワルの奇抜なアイデアに、笑いを漏らす映画の参加者たち。このあまりにも軽い「死」の感覚を前にし、観賞者はすでに倫理観のゆらぎと嫌悪感のやりどころのなさの渦の中に取り残されています。

それはこのアンワルの口から紡ぎだされる、あまりにおぞましくも非常にあっけらかんとした言葉が、「自分ももしかしたら、そっち側にいたのかもしれない」と、私たちの日々の生活の中に眠る暴力性について考えさせられる示唆的な言葉に満ちあふれているからかもしれません。

.png)

また、この映画の構造的な面白さとして特筆すべきは、「映画」として撮影されているシーンと「ラフシーン」として撮影されているシーンがごちゃまぜになっていて、何をもって演技とするのか?という定義が最初から最後までかき乱され続けているところでしょう。もちろんこのような構造を持った映画は昔からいくつもあるのですが、前述したとおり「アクト」に込められた意味が最初からここまで強く提示されているゆえに、この構造が強度として強く効いているのだという気がします。

.png)

.png)

.png)

後半において、演技をするアンワルにある変化が訪れます。

今まで「加害者役」として自らの虐殺行為をなぞってきたアンワルですが、ある瞬間から彼に殺された「被害者役」も演じるようになるのです。

ここの転換はかなりサラッと描かれており、個人的には「えっ?」と思ってしまったのですが、この反転は実はかなり重大なことであるはずです。どう考えても監督にその展開を望む欲望がなければそのようなことにはならないはずで、そこに「ドキュメンタリーのふりをしたフィクション(またはフィクションのふりをしたドキュメンタリー)」作品の重大な本質があると個人的には思っています。

かつて自分が殺戮に使っていた針金を、自ら今度は自分の首に巻き付け、その両端を引っ張られるのを待つアンワル。

彼がそこでどういう表情をしたのかは、是非みなさんに映画館で確かめてほしいと思います。

率直に言ってしまえば、ある意味このラストへ向かう展開はこういったテーマを選ぶ以上、予定調和的な展開とも言えます。

ただ、もしそこにそういう筋書きを描く者がいて、そこにアンワルというひとりの人間(たとえ彼が神に許される人間ではなかったとしても)が取り込まれていったのだと思うと、いちばん残酷なのは誰なのだろうか、それをこうして吐き気をもよおしながらもなぜ私は目を離せずにいるのか、と思ってしまいました。

彼の行ったおぞましき「アクト」もまた、得体の知れぬ何者かによって引き受けさせられた「アクト」だったのでしょうか。それは映画の中の話なのか、映画の外の話なのか。ずっと胃の中に嫌な余韻が残ります。

撮る者と撮られる者との関係、それは、映像を撮る者が一生背負わなければならない業のようなものなのかもしれません。

私には、この映画のテーマが問いているであろうごく一般的な倫理観とは別のところで、またある種の倫理観を問われているような気がしました。

ここ最近で一番胸がむかむかした映画でしたが、あまり語るとネタばれになるのでこのへんで。

是非、映画館で見てください!

油絵科の箱岩です。皐月の花も満開のGWも過ぎまして、不安定ながらいい天気が続いていますね。

?昼間は汗ばむほどになってきて早くも初夏の気配がし始めましたが、皆さんいかがお過ごしですか?

油絵科は各クラス別々のペースで1学期の課題が進められているようです。

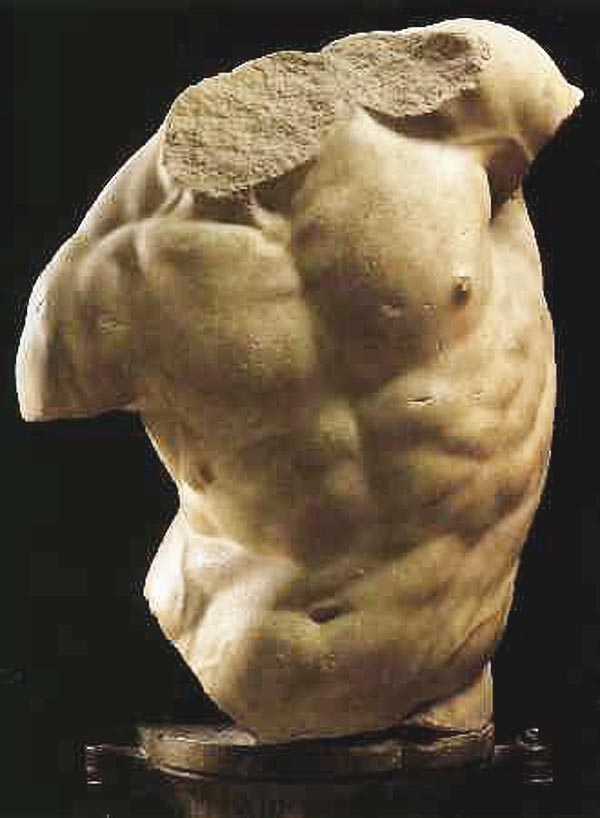

私の担当するクラスはオーソドックスに石膏を利用したデッサンの期間中です。週末はフォーンのトルソでした。この像の異常な肉付きは、インドア美術系の子には馴染みの無い大きさらしく、なかなか印象を捉えるのが難しかったようです。

?

腕や頭部の欠損により像全体が持つムーブマンが把握し辛いということもあるのかもしれません。

?

背後のこの突起も何を意味するのでしょうか?今回のブログは、なんとか全体像をイメージしてもらいたくて、フォーンのトルソについて少し検索してみた話です。

先ずは、ウフィツィ美術館 (フィレンツエ)にあるオリジナルのフォーンのトルソ「踊る牧神:ガッティトルソ」

ギリシャ彫刻の完璧な様式美は本当に美しいですが、それにもまして完璧であったものが欠損し崩壊する状態は輪をかけて美しいと思います。

無作為に残された形の美しさ、人工的な物が自然に還るときの輝きは本当に観ていて飽きません。

さて、フォーンの本来の姿はどんな物だったのか?

ギリシャ神話を紐解いてみますと、フォーンまたはパーンは、ギリシア神話に登場する神の一柱であるとされています。

アイギパーン(古代ギリシャ語: Α?γίπαν, Aigipān, 「山羊のパーン」の意)とも呼ばれ、ローマ神話におけるファウヌス(Faunus)と同一視されるとなっています。 このファウヌスが語源になりFaun(フォーン)と呼ばれているようです。長母音を省略して英語風にパンとも表記されます。また意訳して牧神、牧羊神、半獣神とも呼ばれるようです。

皆さんは、映画「ナルニア国物語」をご覧になったことがありますか?

先日、子供と観ていますと気になる人物が・・・・

劇中の、心優しく少々勇気の足りない山羊の半身を持つ彼こそが、牧神ファウヌスなんです。

さて、フォーンの正体が見えて来たところで、検索にヒットした画像を観ていきましょう。

?

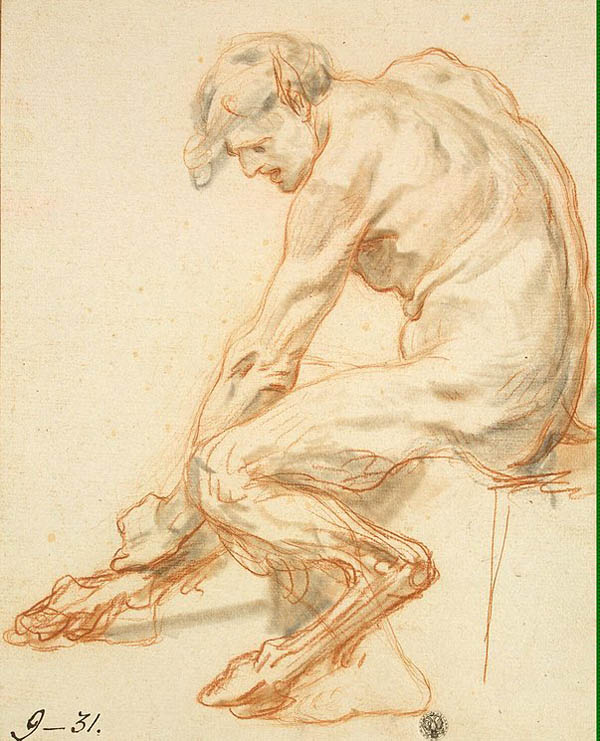

こちらはジャン=バティスト・グルーズ(Jean-Baptiste Greuze, 1725年 – 1805年)彼は、フランスの画家で市民生活に題材を求めた風俗画を多く描いていました。当時は絶大な人気を誇っていたようですが、その後18世紀の忘れられた画家として低い評価を受けています。この半神半獣の男の素描を観る限り、とても力のある作家だったようです。

この2作品はヤーコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens、1593年 – 1678年)によって描かれました。少々年老いて荒々しい様子の牧神ですね。ヨルダーンスはフランドルのバロック期の画家です。ルーベンス、ヴァン・ダイク同様、アントウェルペン派を代表する画家です。ヨルダーンスは画家アダム・ファン・ノールトに8年間師事し、後に芸術家ギルドの聖ルカ組合の一員となり、画家として揺るぎない地位を築くと、ルーベンスと同様に、祭壇画、神話画、寓話画を描き、1640年のルーベンスの死後、アントウェルペン最重要の画家となったとされています。

続いてはピーテル・パウル・ルーベンス(蘭: Peter Paul Rubens、1577年 – 1640年)は、バロック期のフランドルの画家、外交官。祭壇画、肖像画、風景画、神話画や寓意画も含む歴史画など、様々なジャンルの絵画作品を残しました。

ルーベンスはアントウェルペンで大規模な工房を経営し、生み出された作品はヨーロッパ中の貴族階級や収集家間でも高く評価されていました。この作品では上半身が中心に描かれていて分かりにくいですが、筋骨たくましい男の不敵な笑みがフォーンの気性を表しています。

??

こちらは《牧神パン》ルーヴル美術館、パリ

?

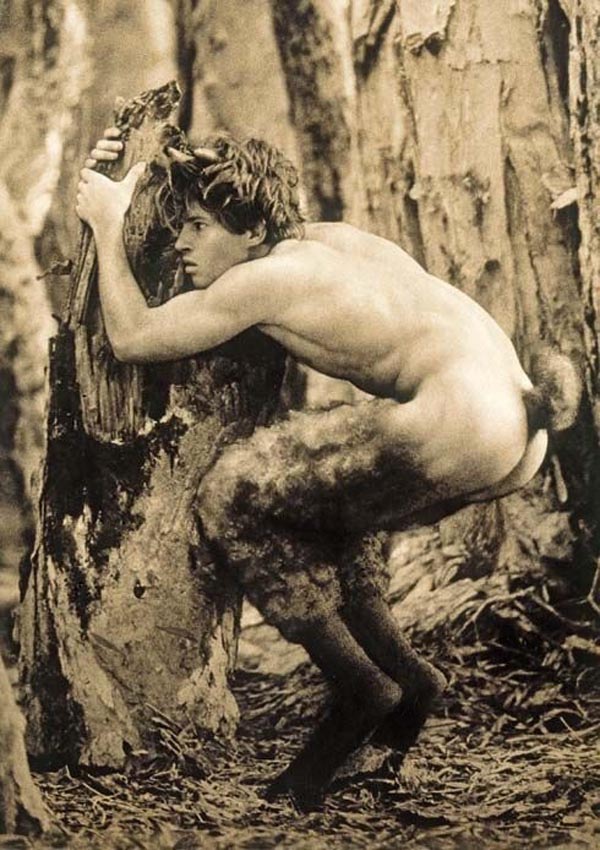

こちらは出典が不明なアート画像。映画のワンシーンの様ですが、気になります。

お尻の毛が薄くデザインされた特殊メイク。尻尾の感じが面白いですね。あっ、これがフォーンのトルソの腰のところにある突起ですね。

皆さん、全身像が想像できてきましたか?

?さて、『牧神』というだけあって、彼の仕事は家畜の世話であります。

自慢の笛を吹きつつ、ヤギや羊、牛などの家畜の世話をしているパン。同時に、狩人に獲物を与える神でもあり、豊穣の神としての性質も兼ね備えていたのです。

下半身は毛むくじゃらの山羊、頭にも山羊の角(のような突起)、おまけに顎には長い山羊鬚を生やした、かなり粗野な容姿の異形の半獣神、彼のこの奇怪な姿は生まれつきのものでした。と言うのも、伝令神ヘルメスが山中で羊を飼っていた際、土地の王の娘を見初めて、山羊の姿で接近し口説き落として身ごもらせました。

乳母は産まれ落ちた赤ん坊の姿に仰天し、悲鳴を上げて逃げてしまったといいます。

なんと、フォーンはヘルメスの子供!!

?

性格は父ヘルメスに似て陽気な子で、大喜びのヘルメスは、パンを獣毛皮にくるんでオリュンポスへと連れて行き、我が子の誕生を披露しました。

その変ちくりんな姿はすべての神々、特に酒神ディオニュソスを大いに喜ばせ、「すべての」を意味するパンという名がつけられたのだそうです。

パンはアルカディアの山中に棲まい、彼を拒んだニンフ(妖精)シュリンクスが姿を変えた葦で作った笙笛を手挟み、同じく彼を拒んだピュティスが姿を変えた松で編んだ冠をかぶった格好で、山野を逍遥してはニンフたちにちょっかいを出す。

しばしばディオニュソスにも付き従って、淫蕩な性豪ぶりを発揮し、あらゆるマイナス(狂乱したディオニュソス信女)たちと交わったとされます。なにしろ、ヤギ(ヤギは多産の象徴)ですからね。

?

明るく朗らかで快活な反面、気性が荒く、気難し屋。特に寝起きが悪く、岩陰で昼寝をしているところをうっかり起こそうものなら、不機嫌になるどころではない。

突如、不相応に激怒して、山々を轟かす雄叫びを上げ、これを聞く者、大抵は羊飼いたちや羊たちを恐慌に陥れた。この“パニック”という現象は、実はパンの名に由来するそうなんです。

?

さて、フォーンの容姿やキャラクターは見えてきましたか?皆さんが目にする多くの石膏像がギリシャ神話の神々を模しています。ギリシャ神話は登場する神々の関係や巻き起こる事件がとても人間的で不完全なキャラクター像が設定されていて、知れば知る程面白くなります。

こういう不必要に脱線した所にある情報が、案外自分のこだわりを生むことがあります。

こだわりは表現のモチベーションを高くしてくれるカンフル剤のような物です。

是非皆さんも、好奇心を旺盛にして日々の制作に打ち込んでみてください。

新学期も始まって1ヶ月が経ちました。