梅雨の季節がやってきました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

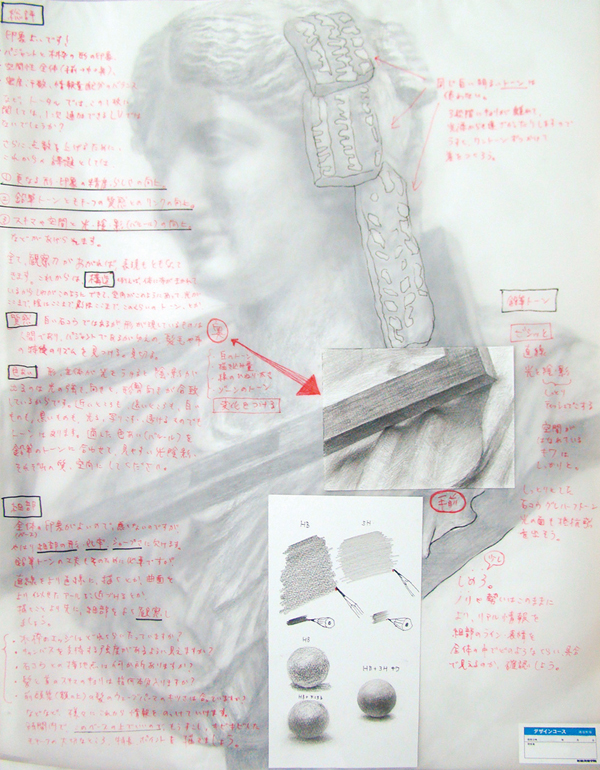

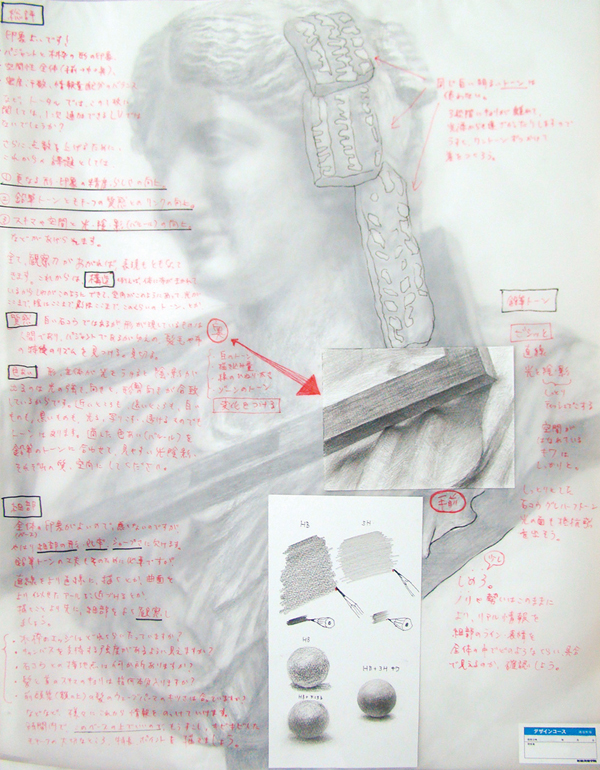

このように新美の通信教育では添削しています。

受講生が自分で決めた時間で制作出来る、唯一のコースです。

心を込めて添削します。

私達も意欲的な作品を心待ちにしています。

梅雨の季節がやってきました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

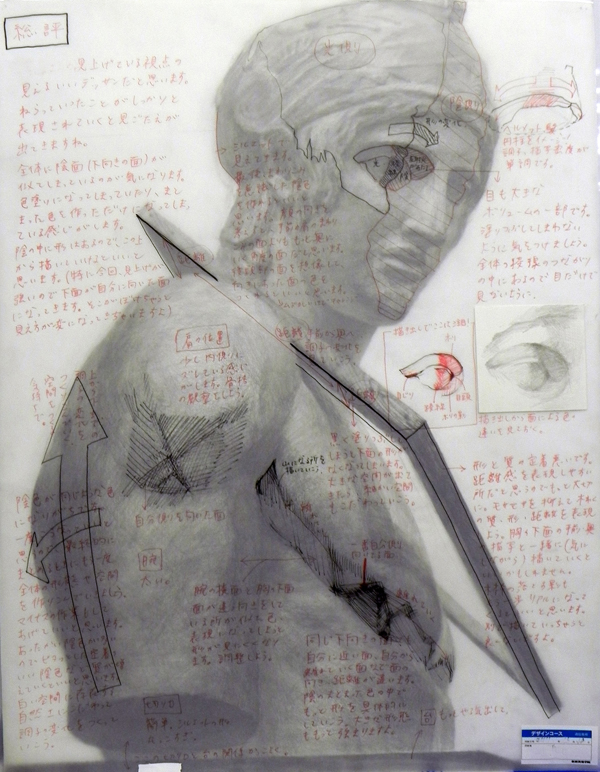

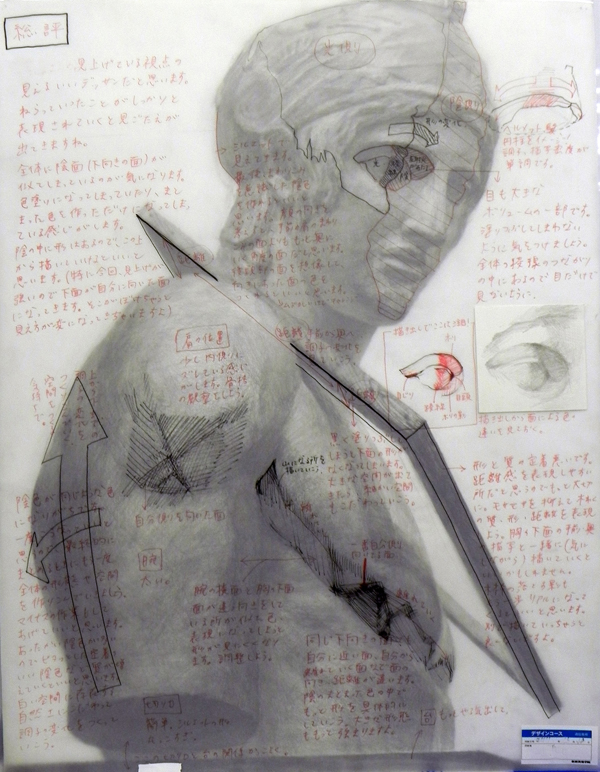

このように新美の通信教育では添削しています。

受講生が自分で決めた時間で制作出来る、唯一のコースです。

心を込めて添削します。

私達も意欲的な作品を心待ちにしています。

工芸科講師の高澤です。昼間部では、6月3日より4日間で友人像の制作をしています。

今回友人像制作にあたり、彫刻科小川原先生にご指導いただきながら

みな楽しく制作しております。

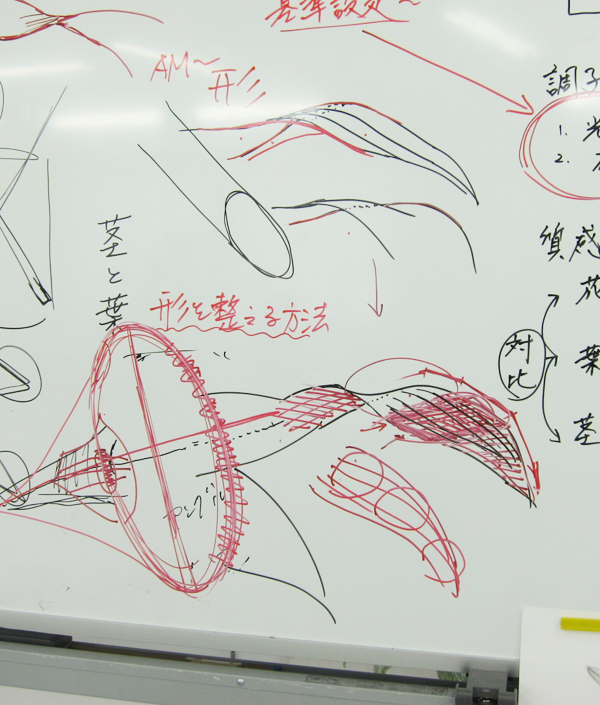

作り出しの説明。

2日目の様子です。

こんにちは。油絵科の関口です。

既に何回か木炭について書いてきましたが、今回は描きはじめる前の段階に焦点を当てて書いてみようと思います。

木炭という描画材は特殊な要素が多いので、細かいところまで見て行くと、書く事が沢山あるんです。回を増すごとにマニアックになって行きますが、細かい事が気になる性分でして…

はじめに

木炭を箱から出したら、まず最初に木炭に巻いてある紙や銀紙を取り除きます。手が汚れてしまう事を気にする人もいると思いますが、木炭デッサンは手が汚れるものと割り切って下さい。そのままにすると、描く時の邪魔になります。

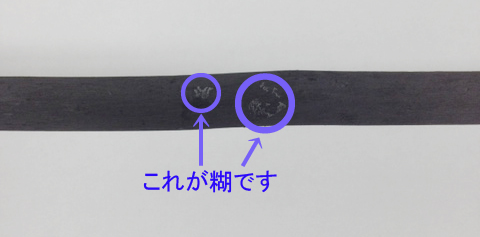

銀紙の糊が残っているのが気になる人は、この部分もカッターで削り取りましょう。

芯抜き

次に中心部にある色の違う「芯」があるので必ず抜いて使いましょう。

何故芯を抜くのか?と言うと、まず色が違うという点です。硬さや粒子の大きさ、重さも違うので、一緒に使うと微妙な調子が上手くコントロール出来ません。繊細な素材なので、しっかりと芯を抜く事が重要になります。

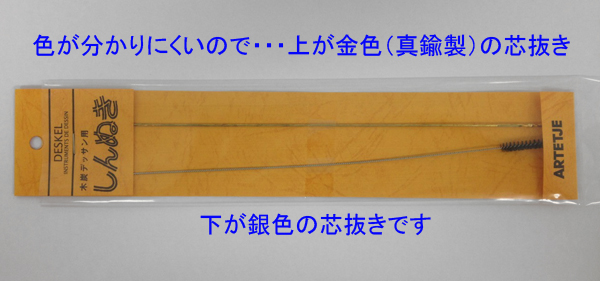

芯抜きは金色と銀色の二種類がありますが、金色のは太い木炭に使います。…とは言うものの、僕はこの金色の芯抜きは殆ど使った事がありません。殆どがこの銀色のブラシが付いた芯抜きでしたね。この銀色の芯抜き、色が目立たない所為なのか、すぐに無くしてしまいます。アトリエを掃除していると、必ず数本は落ちているくらいです。皆さんも芯抜きは既に何回も買っていて、気付いたら道具箱に入っているのは金色だけが数本という人も多いのでは?

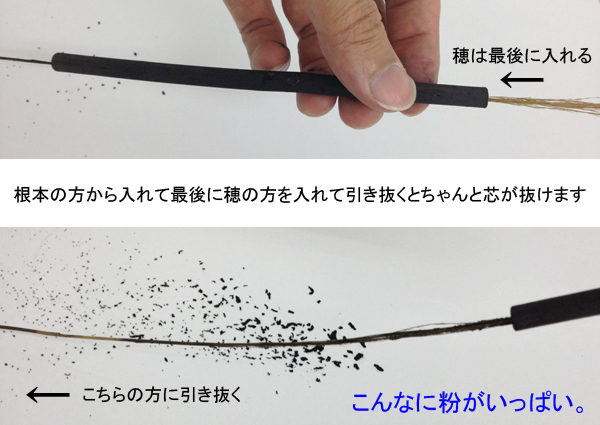

この銀色の芯抜きの使い方ですが、まずブラシのついていない、ワイヤーの部分から入れて、回転させながら反対側まで貫通させ、最後にブラシを通します。この時、木炭の芯が細いとブラシが引っかかり、抜けなくなってしまう事があるので、注意しましょう。抜けなくなった芯抜きは、強引に引き抜くとグニャグニャに曲がってしまいます。僕も何本グニャグニャに曲げてしまった事か…それでも抜けない時は、新品の木炭を断腸の思いで折るしかありません。

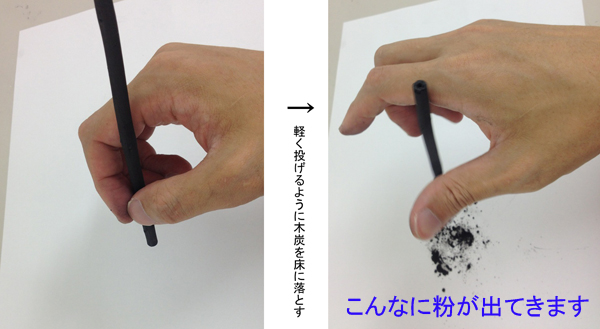

さて、話を戻しましょう。ブラシまで貫通させた時に芯の粉が沢山出ますが、これで安心してはいけません。木炭を軽く持って10cm位のところから垂直に軽く落とす(投げる?)ようにして地面に当てる(この一連の作業を何と表記して良いか分からず悩みました)と、中からまだ沢山粉が出てきます。

更にその後、穴の開いた木炭に軽く息を吹きかけて、ようやく芯抜きの完成です。

番外編1

さて、芯抜きの話を講師室でしていると、海老澤先生が「我々の頃は綿棒が芯抜きの道具だった」と教えてくれました。そこにいた講師一同「綿棒??」という反応でしたが、よく聞くと当時は金属製の綿棒だったそうで、今の綿棒とは大分違うものだった様です。

耳垢の掃除にはその金属の細い方の先に自分で綿をつけて使用するんだそうです。見た事がなかったので画像で検索すると、「そう。これこれ。」と言って、見慣れない物体を指差しました。![]()

何だか必殺仕事人の殺し道具の様です(笑)。

海老澤先生によると、木炭より綿棒の方が短いので、両側から入れて抜くんだとか。これを使っていたらちょっとカッコいいかも・・・。

ところで僕と同世代の松田先生や山本先生と話していたら、自分たちの浪人時代には芯抜きは既に存在していましたが、ギターの弦を使って抜いている人を何人か見掛けた事があるという事で話が盛り上がりました。

番外編2

ちなみに僕が高校生の時、田舎では芯抜きが売っていませんでした。そこで美術の先生から教わった芯抜きは・・・

何とホウキの先っぽです。これをホウキからブチブチ抜き取って芯抜きに使っていたので、ウチの高校の美術室のホウキは、いつも中年のオジさんの様な哀愁が漂っていました(笑)。

これでも意外とちゃんと抜けるんですよ。ほら。

枝分かれした穂が、結構良い仕事をしてくれるんです。昔の人はこんなものを使って芯を抜いていたんですね。興味がある人は一度お試しあれ。

展覧会のお知らせ

今回の内容とは全く関係ありませんが、今日から新宿でグループ展に参加しています。現代美術展という仰々しい名前ですが、そんなに現代美術的ではないので構える必要は無いと思います。新美の帰りにちょっと足を伸ばして、お立ち寄りいただけたら幸いです。

ギャラリー絵夢

新宿区新宿3?33?10 新宿モリエールビル3F

?03?3352?0413

http://www.moliere.co.jp/galerie/

こんにちは。映像科の森田です。あっという間に5月も後半、一学期も折り返しとなりました。金土日コースですが、今日の金曜日の授業では人物クロッキーを行いました。映像科というとデッサンやクロッキーをやる印象がないかもしれませんが、そんなこともありません。実写/アニメーション問わず、映像とは本来「光と影の芸術」あるいは「動きと時間の芸術」でもあるわけで、モチーフをしっかり観察したり、人物の特徴的な動きや些細なしぐさを捉えようとすることは、大切です。

ちなみに明日からは実写映像の実習授業(日曜日は新宿御苑へ…天気は今のところ良さそうなのでひと安心)が始まり、来週以降もコマ撮りアニメーションの実習、映像作品研究(プレゼンとディスカッション)、さらにオープンキャンパス見学…、と一学期後半は特別授業が続きますが、もちろん受験に向けた対策もしっかり始めています。

■

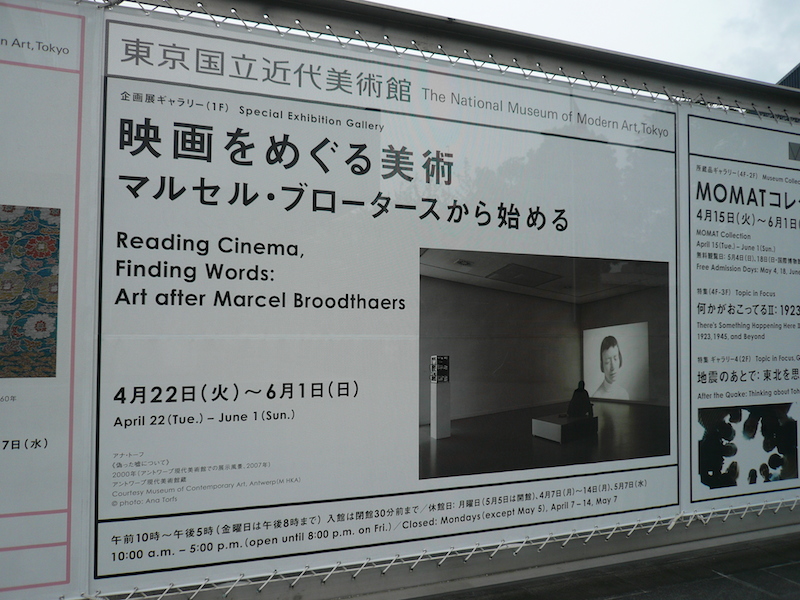

そんな梅雨入り前のさわやかな季節にオススメ展覧会情報を。竹橋の東京国立近代美術館で開催されている『映画をめぐる美術 マルセル・ブロータースから始める』は、ぜひ行ってみて欲しい展覧会です。概要には「マルセル・ブロータース(1924-1976)はベルギーの美術家で、詩人として出発しながらも1964年以降は美術の領域でオブジェや写真、短編映画の製作などを行った…」と書かれていますが、この展覧会は過去現在問わず、そうした「美術の分野で映像を扱う作品」または「美術と映像/映画の領域を横断して活動する作家」を紹介する企画展になっています。

この展覧会の見どころのひとつは、展示フロアの構成にあるかもしれません。会場全体が(シネコンのように)いくつかの展示室から成っていて、中央のロビーにあたる空間には、それぞれの展示室のテーマを示唆する16mmフィルムの映画が映写されています。「16mmのフィルム」とか「映写」と言ってわかる映画大好きな人もいるとは思いますが、しかし普通に生活していて16mmフィルムの映写機を見る機会は今やなかなかありません。フィルムという物質でもあり、なおかつ光という現象でもある映像の不思議、さらに映画の歴史を知るにはベストな展覧会と言えるのではないでしょうか。

もちろん展示されている作品ひとつひとつからも色々なことを考えられます。しかも高校生以下は無料(!)というところも良い。ただし会期は6/1(日)までということなので、偶然この新美NEWSを読んで、なおかつ土日の予定がまだ空いているという人は、ぜひどうぞ。

日本画科です。

日本画科では周期的なイベント、レクチャー、デモンストレーション(デモスト)を行い、生徒のブラッシュアップを図っています。

特に、講師の制作デモンストレーション(デモスト)は「全講師」が行います。口頭指導、個人指導の他、”直に見て学ぶ”というそんな学びのあり方も大切にしています。

現在は、石膏デッサンと静物着彩を中心に「描き出し」、「クロッキー」を生徒と一緒に描くことが多いです。

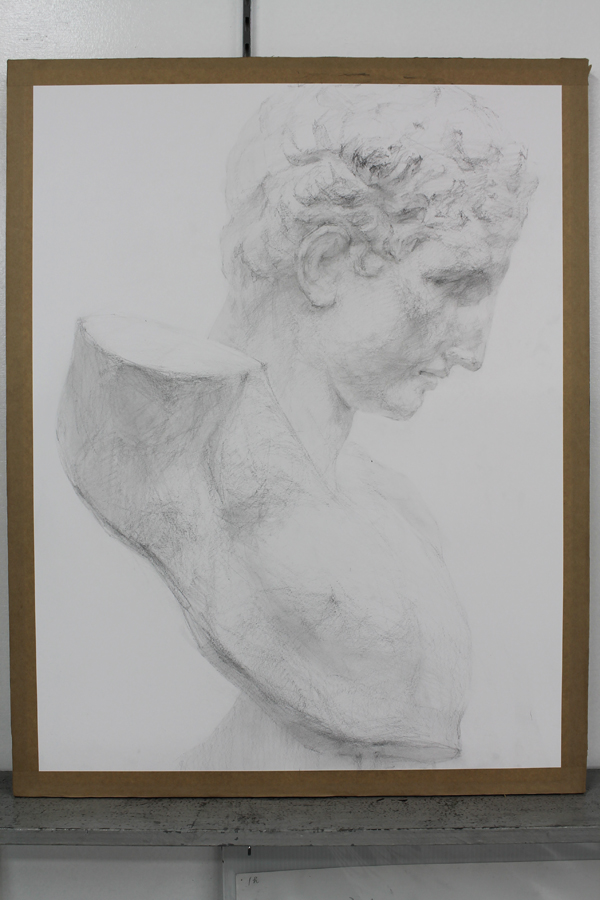

今週は、角田講師が石膏像ヘルメスの描き出しデモストを行いました。

←今回は石膏像ヘルメス!胸像の中では難易度の高い石膏像です。

←今回は石膏像ヘルメス!胸像の中では難易度の高い石膏像です。

←アタリ取り10分経過。この段階で生徒を集めて描きだしのレクチャー!日本画は12時間制作のため、最初の描き始めがとっても大事なんです。

←アタリ取り10分経過。この段階で生徒を集めて描きだしのレクチャー!日本画は12時間制作のため、最初の描き始めがとっても大事なんです。

←この段階でだいたい2時間。まずまずですね。

←この段階でだいたい2時間。まずまずですね。

←ここでストップ。2時間30分程度です。ここでまた集合し、レクチャー。何が大事か、何をすべきか。

←ここでストップ。2時間30分程度です。ここでまた集合し、レクチャー。何が大事か、何をすべきか。

このように、日本画科ではレクチャー、デモンストレーションを行っています。

尚、講師の制作デモンストレーション(デモスト)作品は教材用、説明会用として参考作品にしています。これらはまた別の方法で活用されます。

日本画科に興味ある受験生がいらっしゃいましたら是非見学にいらしてください。

?