こんにちは。油絵科の関口です。

前回はルネサンスの頃に油絵に使われていた「赤」について書きましたが、今日は「青」について書こうと思います。

現在使われている、コバルトブルー、セルリアンブルーなどのコバルトを原料としている青色顔料は19世紀の中頃から使われる様になりました。プルシャンブルーは18世紀から使われています。

名前は色んなものが付いていますが、サファイアブルーやコンポーズブルーなどのフタロシアニン系の混色でできる青も20世紀に入ってからの絵の具です。

ウルトラマリンブルー

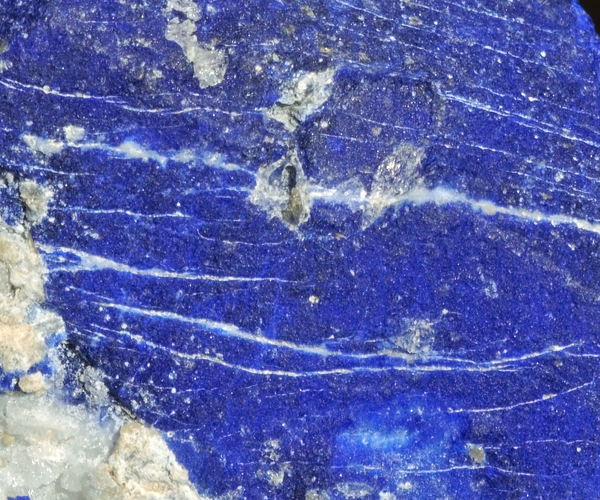

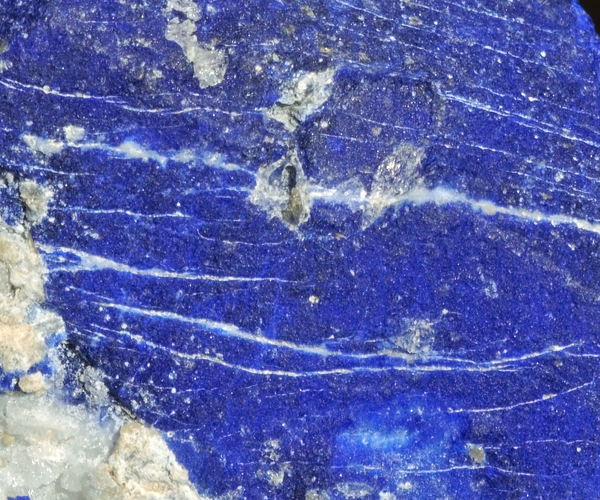

この色は、昔はラピスラズリから採取されていました。ヨーロッパでは殆ど取れない鉱石でしたので、アフガニスタンや西アジアから「海(地中海)を越えて来た色」として伝えられ、それで「ウルトラマリン」という名前が付いたそうです。原石は綺麗な青い色をしていますが、実はかなり不純物が多く、石を砕いただけでは綺麗な青い顔料になりません。

ラピスラズリの鉱石

チェンニーニの「絵画論」の中で紹介されている精製法を簡単に説明すると、粉砕したラピスラズリを油や樹脂で練ってパテを作り、薄めた灰汁の中で揉むと青い顔料だけ抽出されるそうです。ヨーロッパでは輸入に頼るしかなく、精製法が複雑な為、高価な色として知られ、17世紀では何と金よりも高価だったそうです。

先日の芸大説明会で技法材料研究室を訪れた時、奥の方にラピスラズリの鉱石と青い色の塗布サンプルが置かれていたので、気になって助手の人に尋ねると、やはりチェンニーニの技法で天然のウルトラマリンを作ったそうです。

その昔、この青をふんだんに使えたのは、人気と実力のある画家だけでした。初期ルネサンスを代表する巨匠、ジオットは壁画に惜しみなくラピスラズリを使いました。

パドヴァにあるスクロヴェーニ礼拝堂、ジオットによるフレスコ画 (1305年頃)

17世紀の画家、フェルメールの「真珠の首飾りの少女」(1655年頃) のターバンのところに使われている青もラピスラズリです。

ちなみに現在使われているウルトラマリンは人工のもので、化学組成は殆ど天然のものと同じです。人工のウルトラマリンの方が不純物がない分、色が鮮やか。粒子が細かく、均一で絵の具にしやすい。化学反応で作れるので安価です。僕のオススメはマツダスーパーのフレンチウルトラマリン。通常のウルトラマリンよりもちょっと高いですが、発色の良さは国内外にある他のどのメーカーと比較しても群を抜いており、本当に絶品です。

よくウルトラマリンブルーを和名で「群青」と表現する事がありますが、ラピスラズリの和名は「青金石」とか「瑠璃」と表現します。

日本画で使われている「岩群青」という色はアズライト(藍銅鉱:らんどうこう)と言われる鉱石を砕いたもので別の色です。昔は日本にも豊富なアズライトの鉱床がありましたが、今では取り尽くしてしまったため、現在では輸入に頼るしかなく、かなり高価という事です。

海外で採取されたアズライトの鉱石

ここのところず?っと暑い日が続いていましたので、青い色で少しでも爽やかな気分を味わってもらえたなら幸いです。夏バテしないように、しっかりご飯を食べて、元気に暑い夏を乗り切りましょう!