こんにちは、映像科の百瀬です。しばらくぶりの更新でこのブログの更新の仕方も忘れていました。

わたしは先日、自分が参加している展覧会《Artist File 2015》が韓国国立現代美術館に巡回するということで10日間ほど韓国に行ってまいりました。この展覧会には先端科の小林先生も参加しています。ハングルの読めない新美講師ふたりが韓国の空港で右往左往している図はなんだか面白かったです…。

ちなみに私たちが展示をしている韓国国立現代美術館にはソウル館とカチョン館のふたつがあり、私たちは今回やや郊外にあるカチョン館でした。少し中心部からのアクセスは大変ですが(山の上にあるので毎回シャトルバスで向かいます)、そのぶんロケーションが素晴らしく、この時期はとても紅葉が美しいです。小林先生の後ろ頭と一緒にお楽しみください。

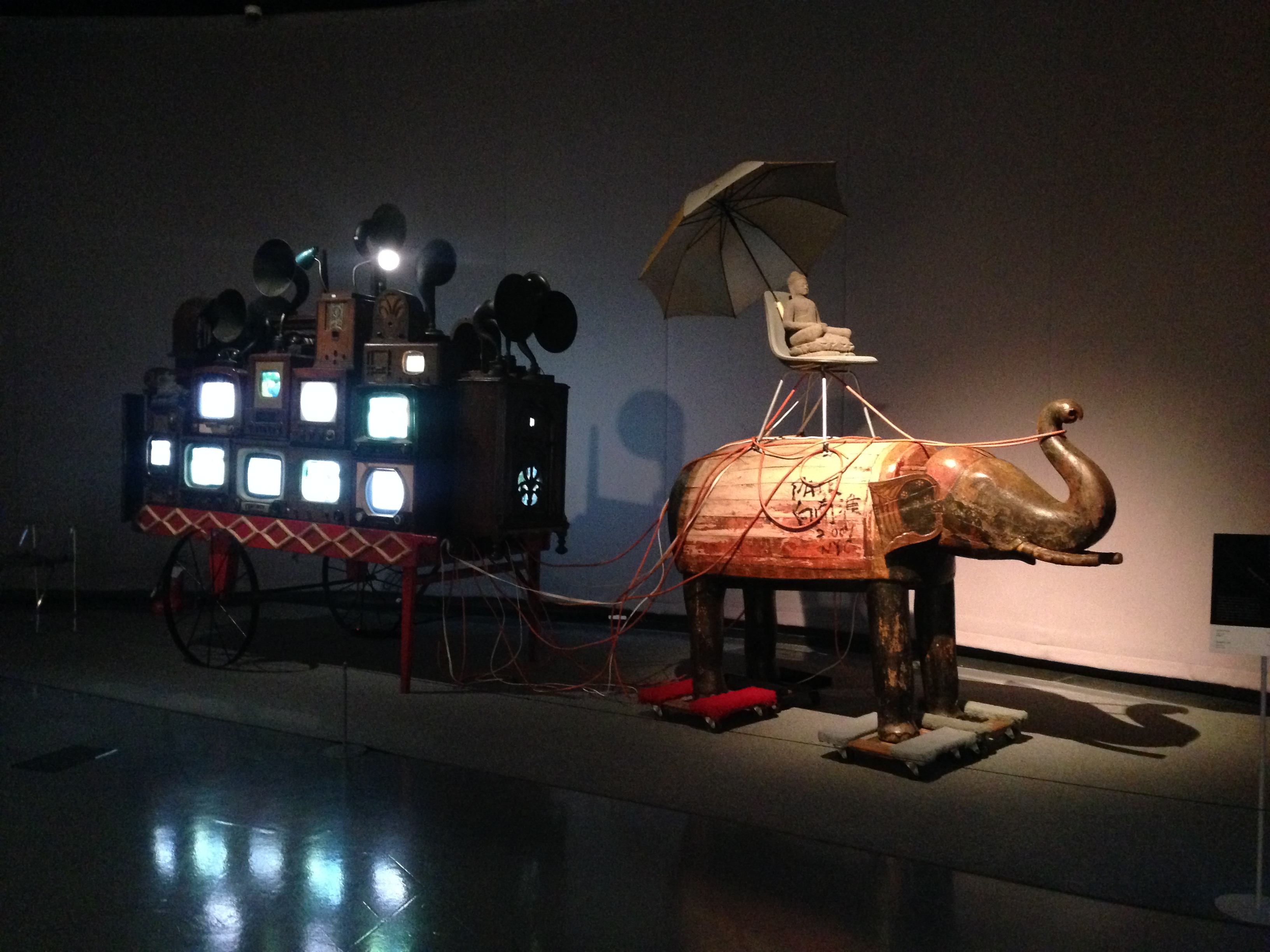

この美術館の顔ともなっているのがこのナム・ジュン・パイクの巨大なTVモニターのタワー。(電気代だけでいくらかかるのだろうと思ってしまいますが…)この美術館はグッゲンハイムのようにタワーを中央に据えながら回廊を登っていく建物で、モニタータワーは先端が3階まで伸びており、すべてのTV画面が煌々と点滅を続けています。ちょうどアーカイブチームとおぼしき人達がドローンを遠隔操作しながら展示風景の撮影をしていたのですが、人の目の届かない無数のモニターたちが遠隔操作モニターによって撮影され、新たな映像が生みだされているその状況は非常にナムジュンパイク的だなあ、なんてぼんやり思ったりしていました。

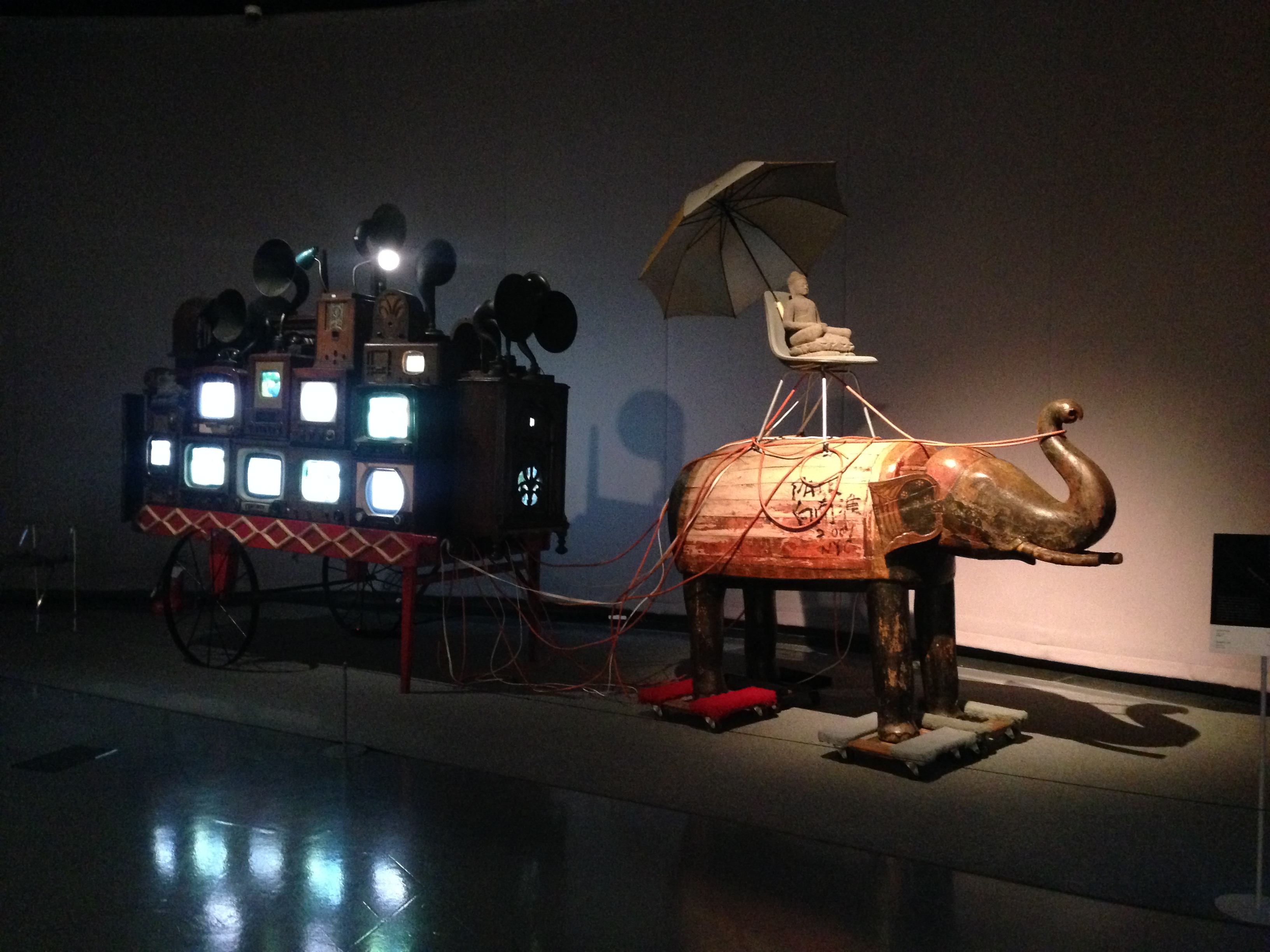

この韓国滞在中は、当初想像していたよりも自分の展示の設置などで時間がなく、全然美術館なども満足に回れなかったのですが、唯一じっくり観れたのがナム・ジュン・パイク・アートセンターでした。その名の通りパイクの作品が常設でコレクションされているのですが、建物も綺麗ですし、エデュケーション・プログラムも豊富に用意されていて、国をあげて応援している感じですね。

こちらも韓国現美カチョン館と同じく郊外にあり、カンナム駅から高速バスで向かいます。停車場に着くといきなり恐ろしくさびれた場所に降ろされるので不安になります。高速道路の足部分だけが建っている川沿いの道がひどくシュールでした。

そんな怪しい道をおそるおそる歩いていくと急に現代的な風景が!目の前にパイクセンターが現れます。

パイクの常設は初期の映像作品から、彼が主催していたイベントのアーカイブなど多岐に渡って収められています。わたしの写真の腕が悪くうまく雰囲気を伝えられずすみません…

《TV Fish》という作品。水槽の中に実際に魚が泳いでいて、水槽の後ろで映像(魚の映像もありました)が終始びかびかと発光しています。水槽の奥行きはこのブラウン管テレビの奥行きと呼応しているように見えます。だけど現在、自分がこのテレビの奥行きというものをどこまでリアリティを持って感じているんだろうかと自問すると怪しいなとも思います。

これはインタラクティブな作品で、マイクの前で音を出すと映像内のリングがそのリズムに合わせて震えます。

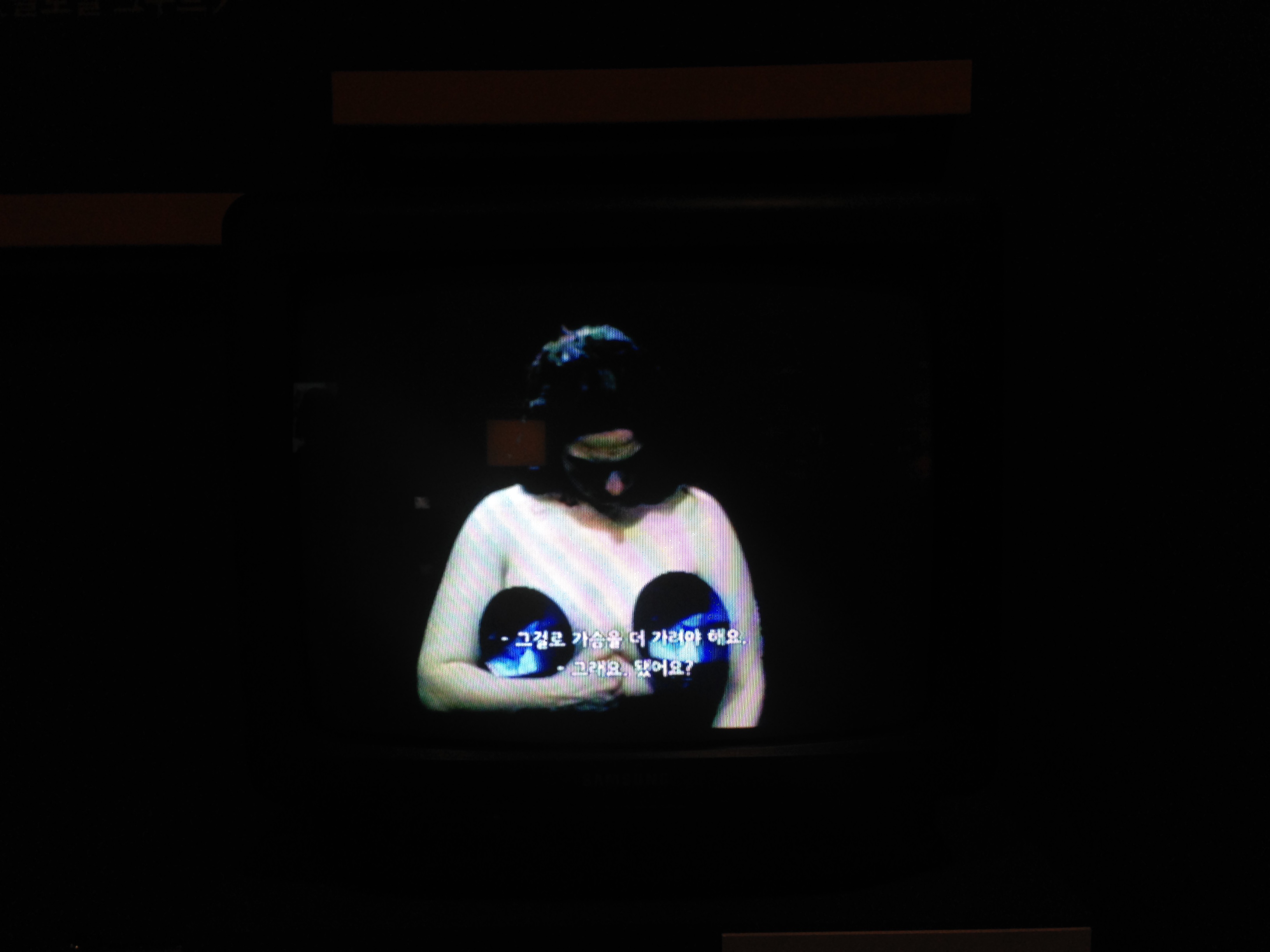

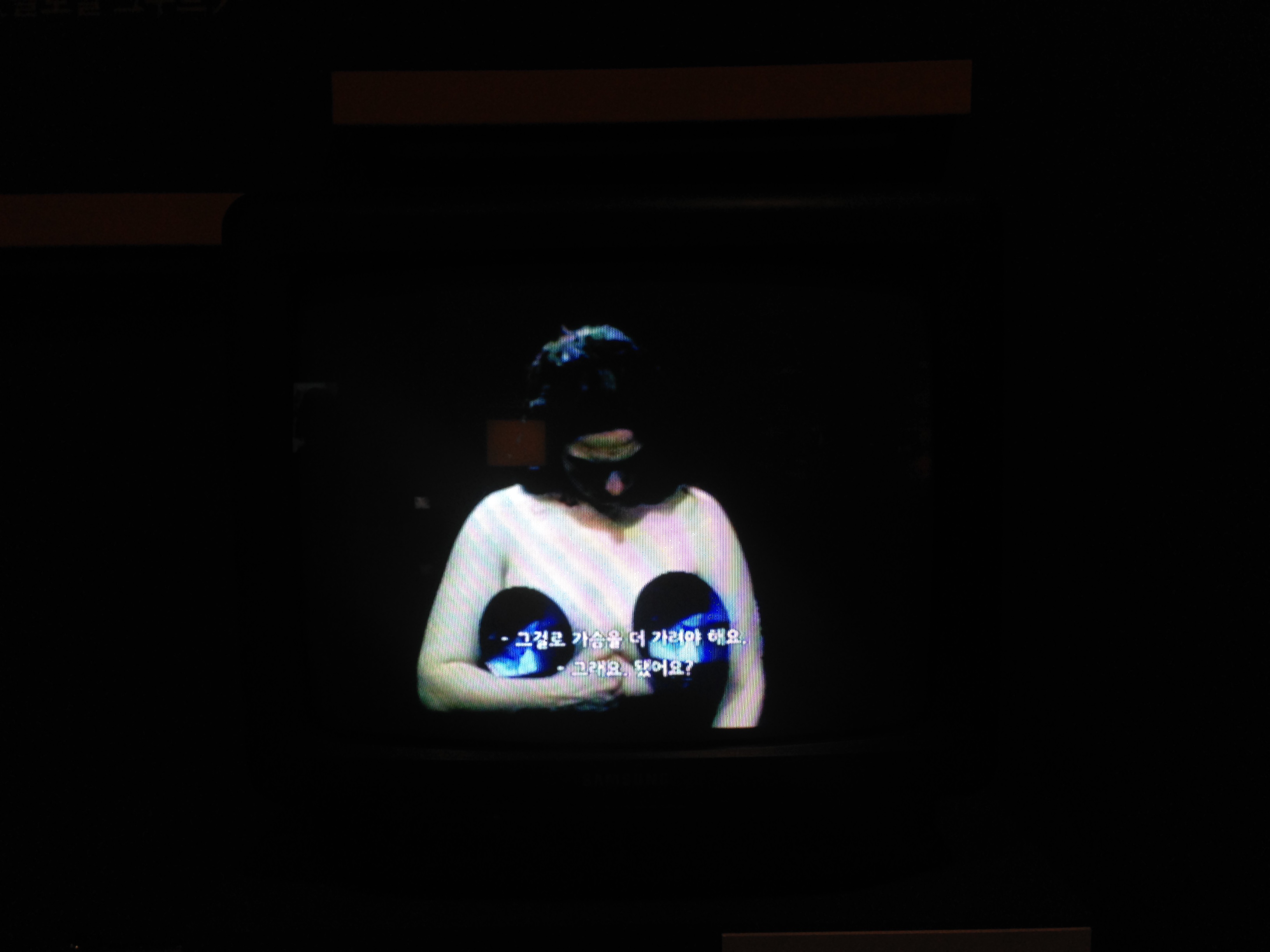

これは女性の胸にブラジャーに見立てた円形の物質をつけ、そこに映像を投影している映像です。(イベントの記録映像でした)まるで「見る欲望」を女性の胸に二重に投影させているように見えますね。

あと以前、高野文子特集でわたしが記事を書いた時に紹介したフルクサス・フィルムの作品もありました。(フィルムに付着した埃を写すというもの。この写真には全然写っていませんが。。)

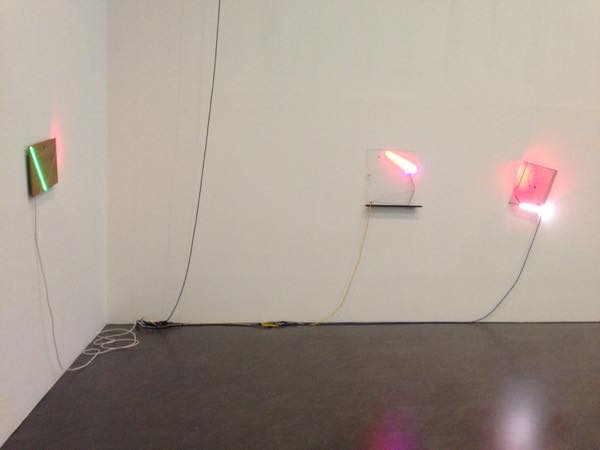

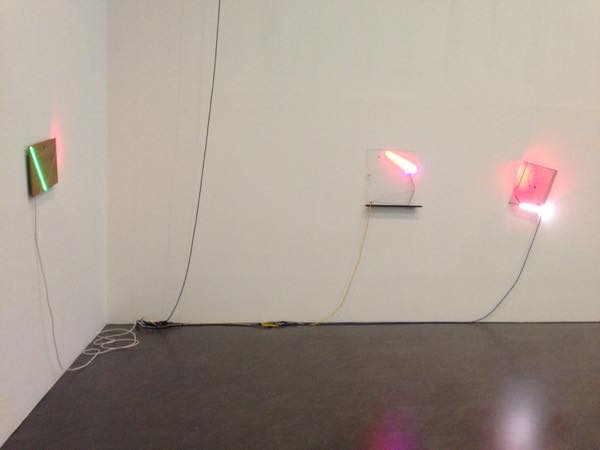

また、ナム・ジュン・パイク・アートセンターは館独自のプライズを毎年設けており、受賞した作家はそこで大規模な個展を開催することができます。わたしが行った時は、77年生まれのハルーン・ミルザの個展でした。パイクが切り開いたビデオアートの土壌が国境問わず現代においてどのように更新されているかリサーチし、新進気鋭の作家を支援していこうという館の姿勢が見えますね。

ハルーン・ミルザの主な作品は、LEDライトや電子音的なサウンドが流れるスピーカーを使用し、ある一点で視覚と聴覚が混ざり合うような特殊な時間軸を作り出します。本来設営中にジャマなものとして隠してしまうはずのコード類などを、白い壁面に対する造形的な要素として使ってしまうところも面白いですね。

また、写真ではわかりづらいですが、プロジェクターで投影された映像の画面の上にダイレクトにLEDライトを貼り付けてしまう作品もありました。(これまたこのライトが、映像内に要素として存在している線の上に重ねられているのです)ライトはリズミカルに点滅しつづけ、鑑賞者が映像内に没頭することを阻みます。「映像であること」と「物質であること」の行き来に対するパイクの問題意識を、彼もまた違う形で引き受けているのかもしれません。

ナム・ジュン・パイク・アートセンターの近くには出店も多く、でっかい蒸し器で蒸される肉饅頭がすっごく美味しくておすすめです。帰りは�開けた大通りから帰りましたが、どこかしら町田とか橋本などの多摩�っぽさを想起させる、親しみやすい街でした。

ナム・ジュン・パイク・アートセンター、韓国にお立ち寄りの際には是非行ってみてください。

http://njpac-en.ggcf.kr/

それでは?!

前期と中期のカリキュラムの変更はありませんが、どうしても3日描きをやりたいという人にも配慮しますので、遠慮なく申し出て下さい。ある程度融通を利かせる予定です。

前期と中期のカリキュラムの変更はありませんが、どうしても3日描きをやりたいという人にも配慮しますので、遠慮なく申し出て下さい。ある程度融通を利かせる予定です。