こんにちは。映像科の講師の森田です。

日曜日で一足早く映像科の一学期の授業は終了。こちらでも告知していた「プレ夏期:武蔵美映像実技模試」は外部からの受講生も含めて盛況のうち無事終了しました!

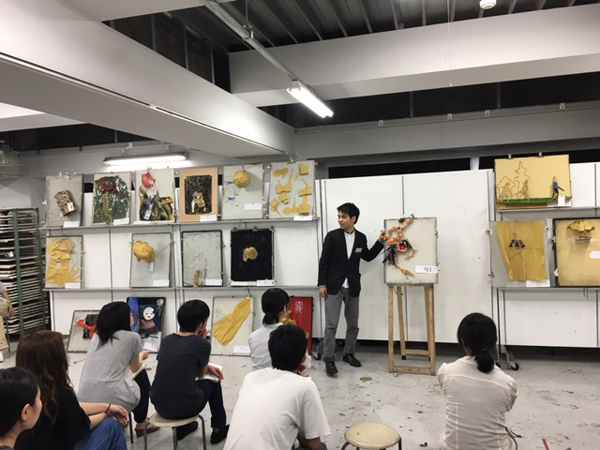

(*いつもにも増して真剣な講評風景)

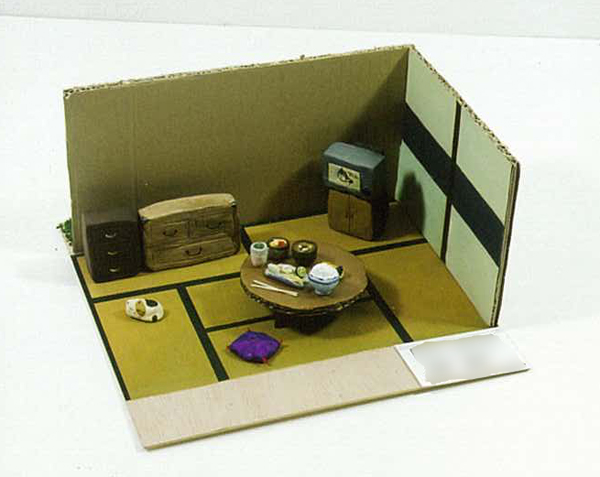

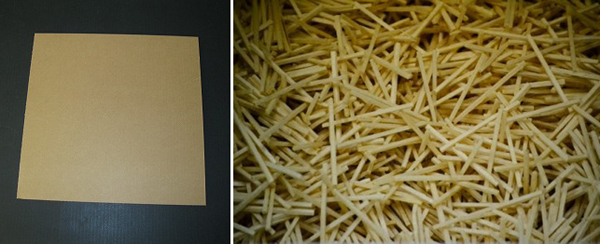

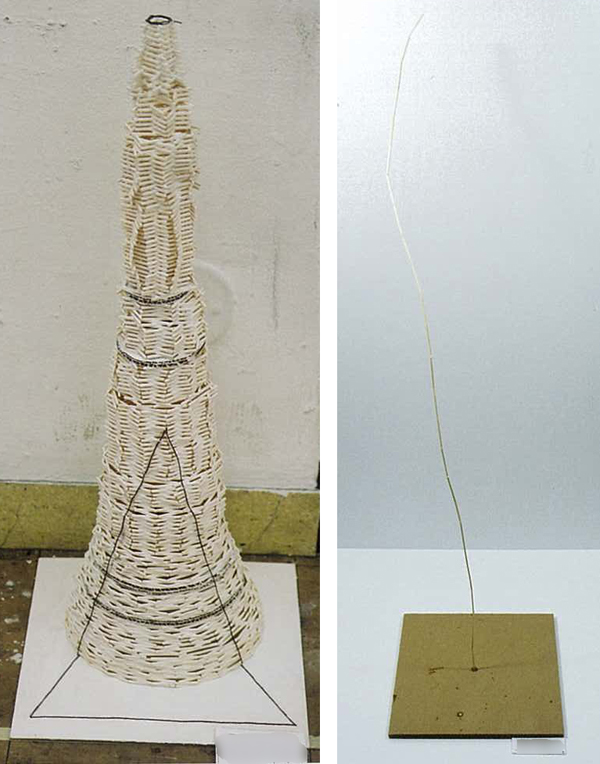

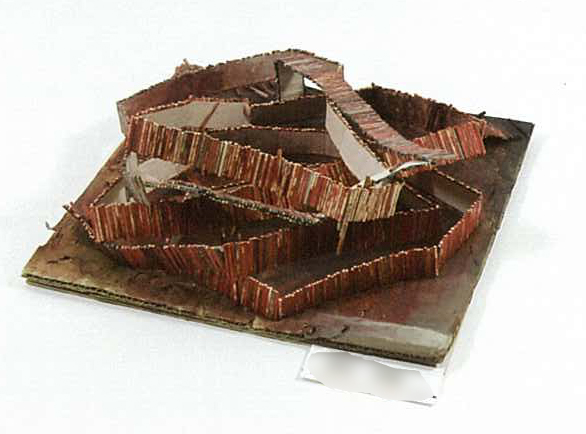

感覚テスト、小論文、鉛筆デッサンを「実際の試験と全く同じ条件、制作時間で制作する」ということで、やや心配(今の時期に完成できるかな…?)してましたが、蓋を開けてみれば、この時期としては力作揃い。上位にはもう一歩で入試直前のレベル、という作品もありました。今回は日頃の成果が発揮できなかったという人も、夏期で経験を積んで、次回はがんばってください!

++

追記:

一学期が終わったということは、次の授業は夏期講習です。

映像科は4つのコースが開講されています。1コースから受講可能!

【EA 武蔵美映像 感覚テスト特訓コース 7/20-7/23 6H 4日間】

【EB 私立美大映像 推薦入試対策コース 8/1-8/6 8H 6日間】

【EC 私立美大映像 一般入試対策コース 8/15-8/20 8H 6日間】

【ED 武蔵美映像 特訓&コンクールコース 8/22-8/27 8H 6日間】

受講を迷っている人もぜひお気軽にご相談に来てください。

また特に質問が多いのはEBの推薦入試コースです。このコースでは武蔵美の公募制推薦入試、ディレクション資質重視型、クリエーション資質重視型の対策を中心に行います。

教室の様子などは去年の授業を参考にしてください(今年は更にバージョンアップしてます!)。

それでは皆さん実り多い夏をお過ごしください!