昼間部講師の氷室です。

いよいよ夏期講習もあと1週間になりました。今年は、デッサンを集中的に改革していく1週間があり、その後には模刻を強化する1週間が盛り込まれており、着実に重要な実技のレベルを上げることに繋がった様に思います。

濃密な課題を、粘り強くこなし、確実に成長して行く皆さんの姿が、本当に頼もしく感じました!

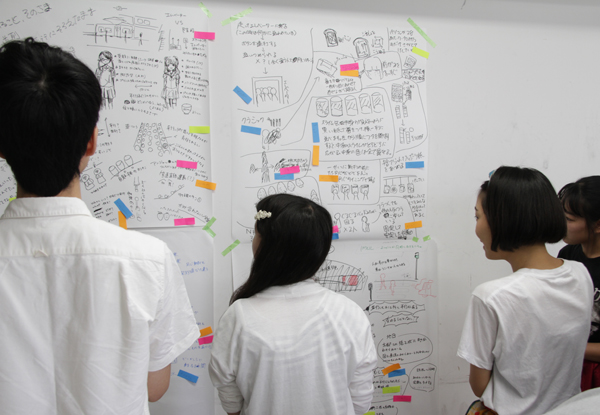

模刻強化での1週間は、まず、出だしで意識するべき項目の説明を行い、粘土の付け方、動かし方、荒付けまでの段階を、各課題ごとに、主任がデモンストレーションして下さいました。

その結果が実ったレベルの高い2点の塑像作品を紹介します

陰影や表情の印象がとても良く、ゲタ独特の内部から感じられる張りをしっかり意識できています。これぞ彫刻の醍醐味ですね!上手いです!切り口にもきちんと気を使えていますね。

こちらもアムールの表情が良く捉えられています。髪の毛の表現も全体感を損なわず作り込めており、また、しっとりした顔の印象や地味に難しい構造、全てに意識が行き渡っています!バランス感覚が素晴しいです!

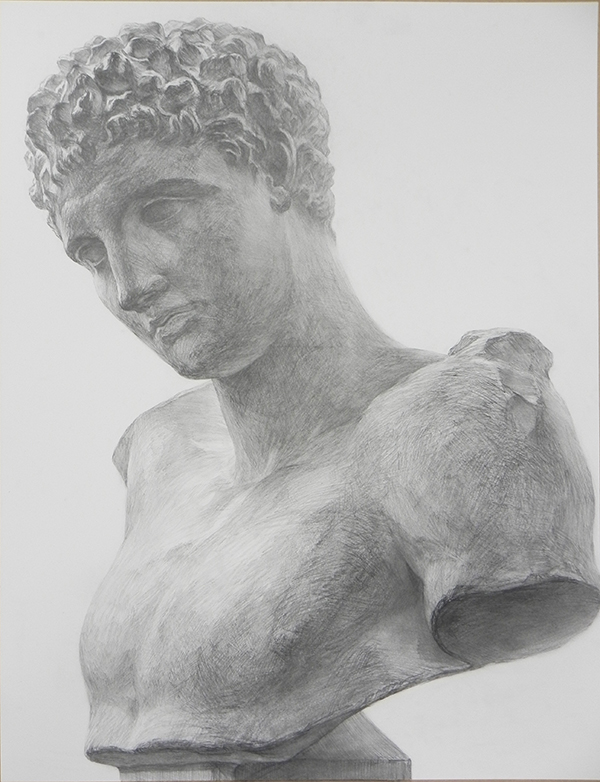

さらにデッサンと素描を1点ずつ紹介します

こちらは、現役生のデッサンです

とても丁寧に描写できており、作者の見ていた視点や空間を、確実に伝えられています。自然にかつ言い切りも強く、その両者を同時に説得出来る完成度の高い1枚です。自然に魅せる様に、知識や感覚を使って組み立てていく、1番大切な事を気づかせてもらえるデッサンです!

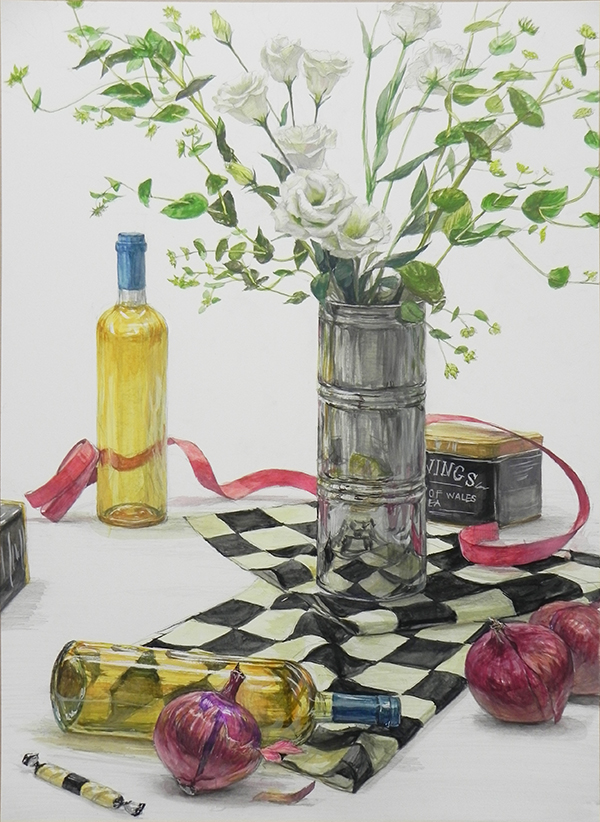

外国人素描です

作者の意気込みを感じます。最初にモデルさんから受けるイメージを着実に絵にしてくる行程には、感心させられました。彫刻の大切な要素のひとつである空間。どこからかモチーフを取り巻く空気が絵に現れて来る瞬間があります。その空気感が見えてきたら、それはもう立派な作品だと感じます。良い素描ですね!

今回の作品紹介は以上です。

まだ夏期講習も1週間残っています。ぜひ、自分に納得のいく実技を目指して、走り切って下さい。

彫刻家の土谷武さんは、こう書かれています。

ものを作るということはー

才能ではなく、選択であり、欲求であり、自分の決意で彫刻家になるのです と。

皆さんも、ここで頑張っているということは、選択してきた道のはずです。

粘り、踏ん張り、自分の明確になった課題に、しっかり向き合って行きましょう!!

最後に、実技以外の一コマを!

新美から見える夕日は、とても綺麗です

その夕日を、課題終了後に眺めてみるー貴重なひとときです。

改めて自然の壮大さに元気をもらいます!

次回の更新は、稲小川原先生の担当です!お楽しみに!