新宿美術学院 国立校 基礎科です。

11月も半分以上過ぎてしまいました。

周りは早くもクリスマスの飾りつけが始まっていますから、

国立校でも、クリスマスツリーか、リースを飾りたいなと、

色々なお店をのぞいたりしています。

来月に入ると、国立の大学通りはクリスマスのイルミネーションが始まりますので、

皆さん、楽しみにしていてください。

国立校では、来年度のパンフレットに使用する写真を撮りに

プロのカメラマンさんが来てくださいました。

モデルはもちろん、国立校1期生達です。

モデルさん達は、最初は恥ずかしがっていましたが・・・。

だんだん慣れてきて・・・。

ついにはジャンプまでしてくれました。

今どきのJKはダブルピースだそうです。

男子は力仕事を任されましたが、かなり重いらしく・・・。 先生も思わず笑ってしまいます。

撮影後はランチです。 お疲れ様でした。 どんな写真が撮れたでしょうか。

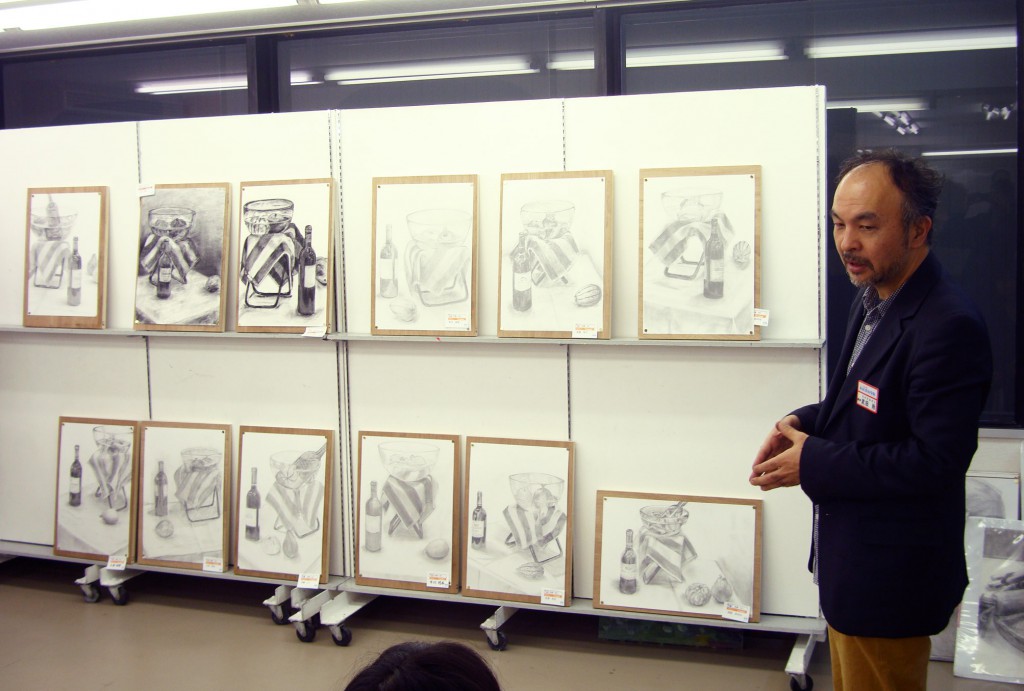

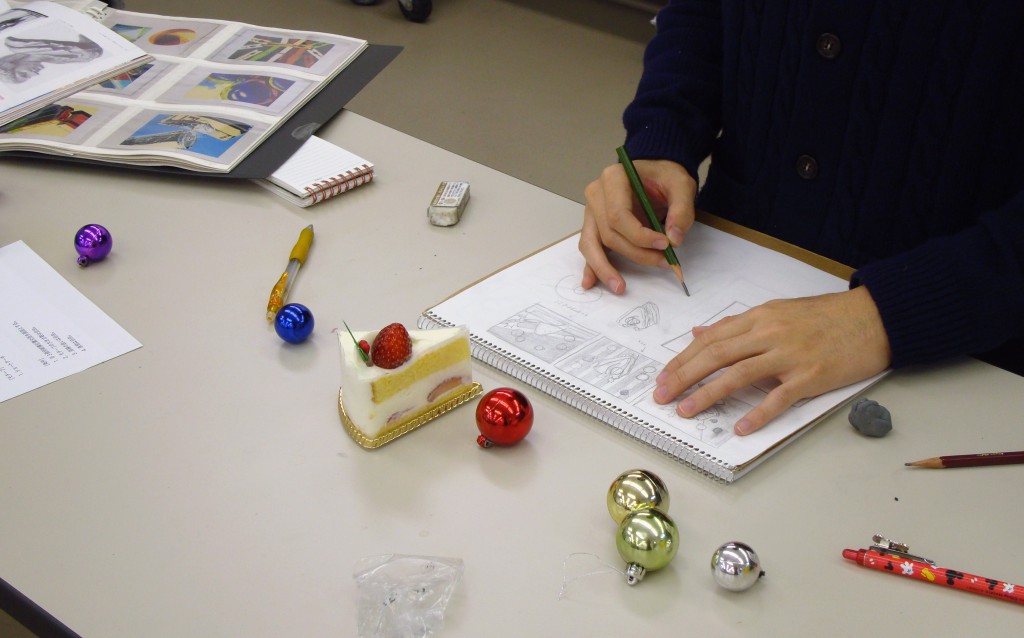

撮影が終われば、気持ちを切り替えて真剣モードに入ります。

皆さん、今日は本当にお疲れ様でした。

パンフレットの完成を楽しみにしています。

今週の11/23(土)祝日に、保護者対象 進学説明会を行います。

13:00-14:00 ご予約は不要ですので、お気軽にご参加ください。

(この日は祝日の為授業はありません。)

又、ご質問、ご相談などがございましたら、随時、進学相談を承ります。

お問い合わせはこちら

http://www.art-shinbi.com/sodan/index.html

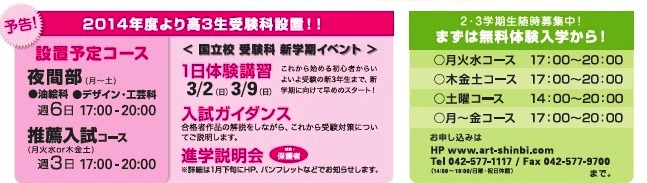

国立校では12/1(日)・12/15(日)の2回、1日体験講習を開催いたします。

中学生から高校1.2年生対象の、基本のデッサンの講習になりますので、

経験のない方でも大丈夫です。

初めての方もお申込みいただいています。

お申込みはこちら。

http://www.art-shinbi.com/02kunitachi/oneday/index.html

![title20140112[1]](http://www.art-shinbi.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/title201401121.jpg)