工芸科講師の酒井です。

オンライン授業も三週間目に突入し、最初はガチガチに緊張していた私ですが、どうにか慣れてきました。

生徒もどんどん手慣れてきて、良い作品が出てきています。

さて、授業の内容を少しお話しします。

デザイン工芸科昼間部のオンライン最初の課題は自己紹介を兼ねて『自分の好きなもの』をテーマとした作品提出から始まりました。

いい感じ!

オンライン授業は初めての経験なので、どんな授業内容にするかかなり悩みました。

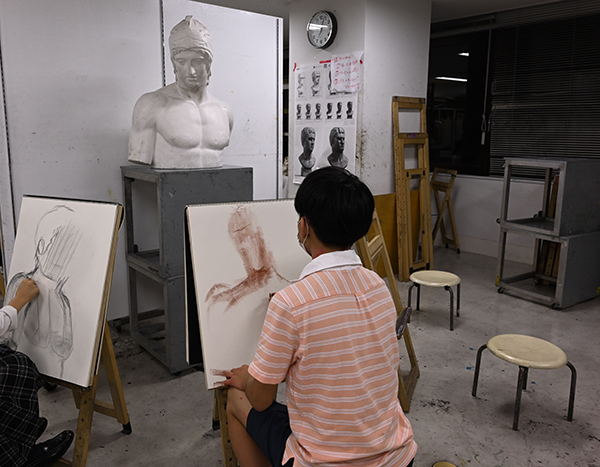

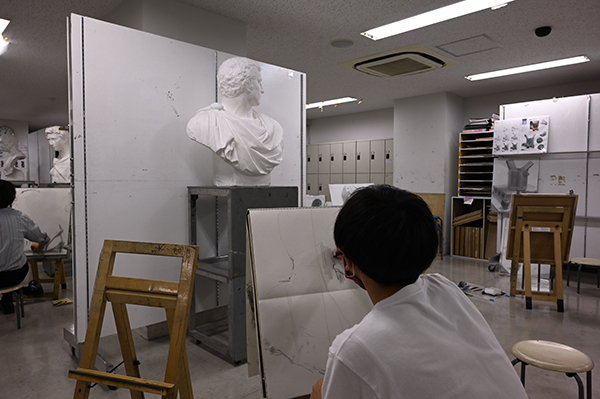

石膏が描けない‥つらい‥でもこれはある意味いい機会なのかもしれないな。と思い、

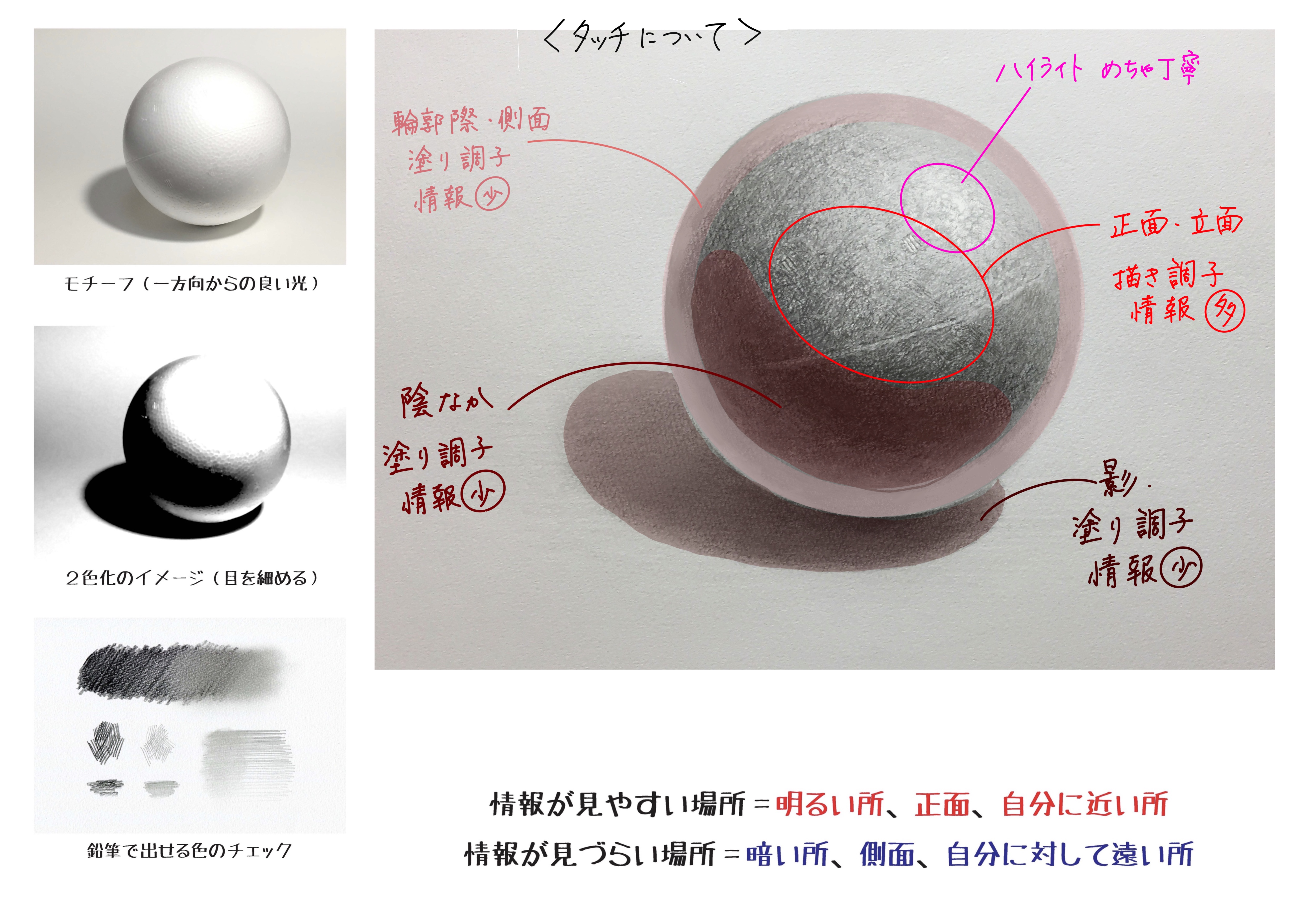

基本的な球、円柱、正方形の描き方から始まり、

楕円、パース、下描きの仕方など、基本的なデッサンに必要な基礎を重点的に学べる授業にし、

宣言が解除されて通常授業に戻る頃にはその基礎が生きる様に!と願いを込めて熱血な指導をしております!!!

教えていて思うことがあります。

リモートとはいえ、直接会って話していないので、言葉のやりとりがとても重要になります。その際、講師と生徒の間で言葉の食い違いが常にないように意識したいな、ということです。

その中の一つの言葉が 描写 という言葉です。

『描写』という言葉はたった二文字ですが、実はとても奥深い言葉です。

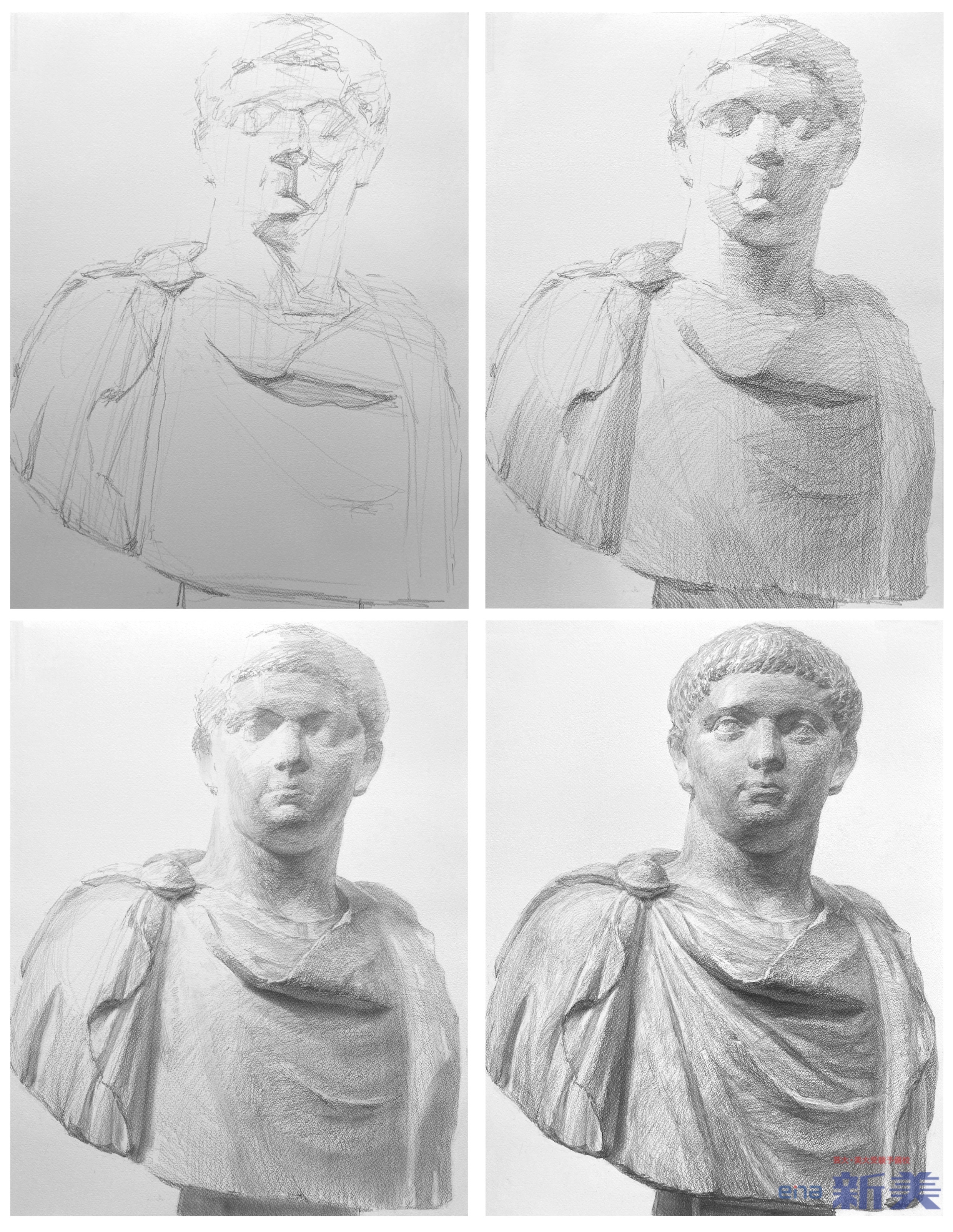

私が浪人したての時は、緻密に書き込む事=描写だ!と思っていました。

でも本当は違って、そのものになる事=描写なんだ…!と気付いたら一気に絵が変わりました。

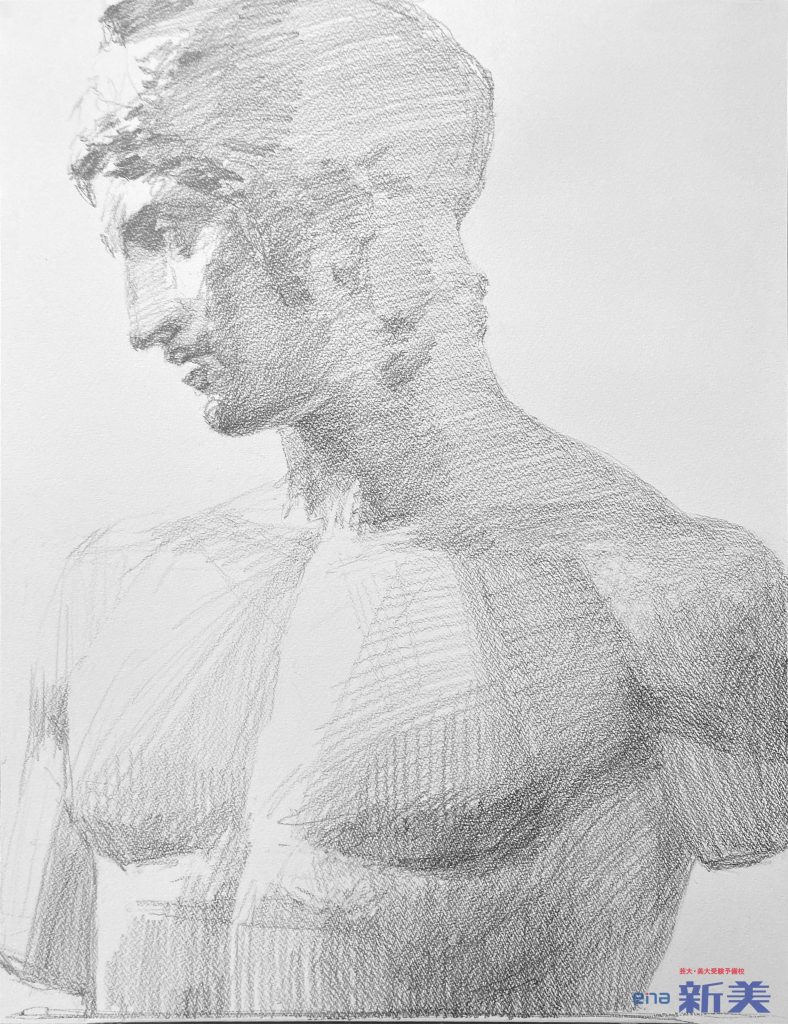

手数が少なくてもそのものになれば描写。

らしさに繋がれば描写。

そしてそのものになるためには『観察』が必要だという事。

観察とは表面上の事だけじゃなく、

対象物の構造を理解する。が観察につながり

対象物のラインを理解する。が観察につながり

対象物の持つ、変化を理解する。が観察につながり

とにかく向き合った対象に対して『感じる』『理解しようとする』『発見してあげる』ことが大事なのです。

根本がまだ理解出来てないうちはそれに気付けずテクニックに走ろうとしがちで、生真面目な人ほどいろいろな講師のアドバイスに振り回されます。(完全に私の過去の実体験ですが…笑)

ただ、その事に気付けてから講師の人達のアドバイスが全て腑に落ちました。

リアルな作品を描いたり作ったりするには自分自身で対象物から発見を沢山してあげて、

どう表現したら自分が観察した情報に近づけるのか。

それを表現するために使うのがデッサン力や、今まで培ってきたテクニックです。

「うまい」ではなく、『理解している』『わかっている』人を目指して欲しい。

是非この期間に基礎的な力と共に、感じる力を養って欲しいと思っています。

これは自分自身で身につけられる事で、これから美術を学んでいく上でなにより1番大切な事だからです。