渋谷校です。

冬期の講習会の申し込みが始まりました。今回は冬期講習会の申し込みについて解説します。

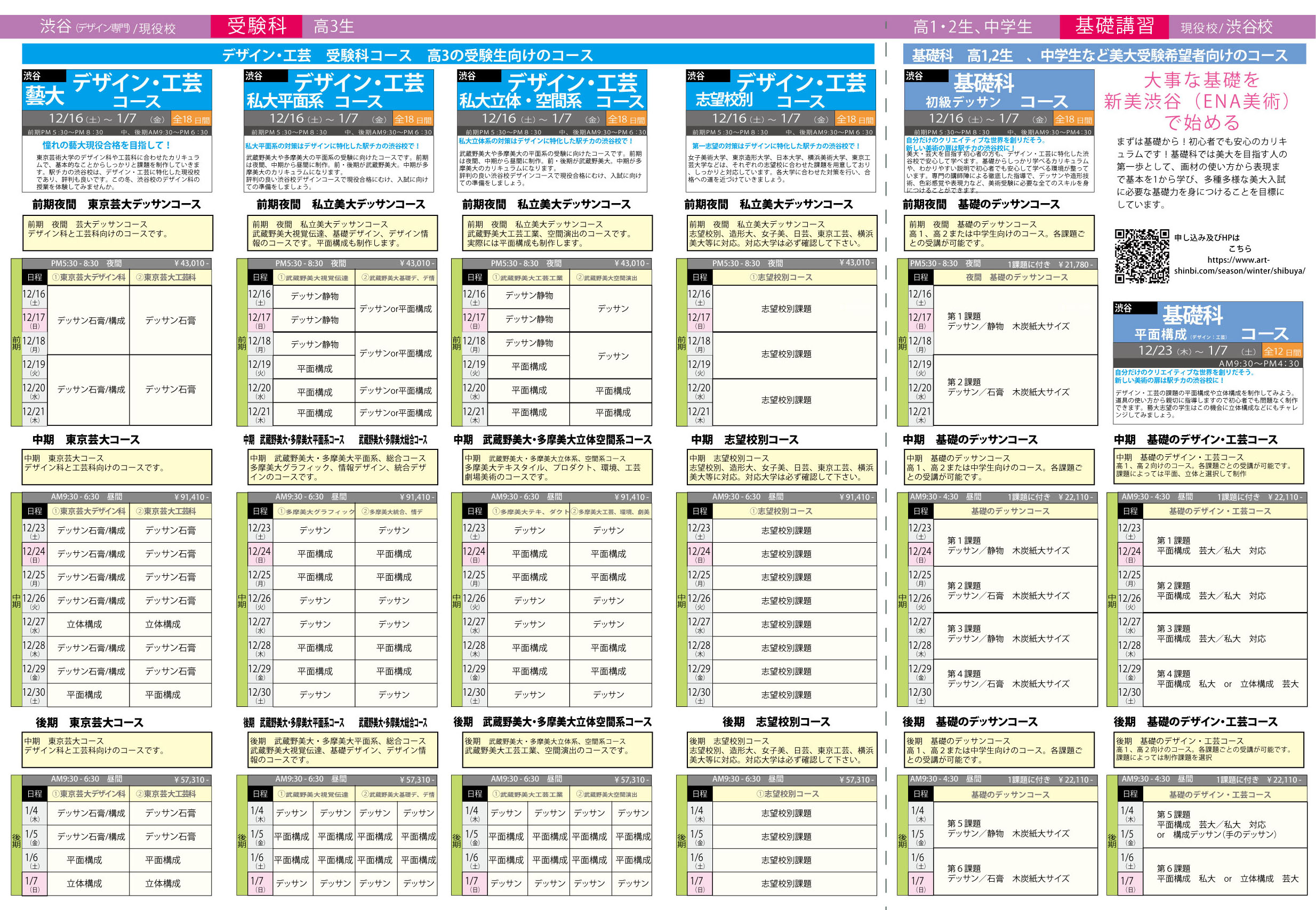

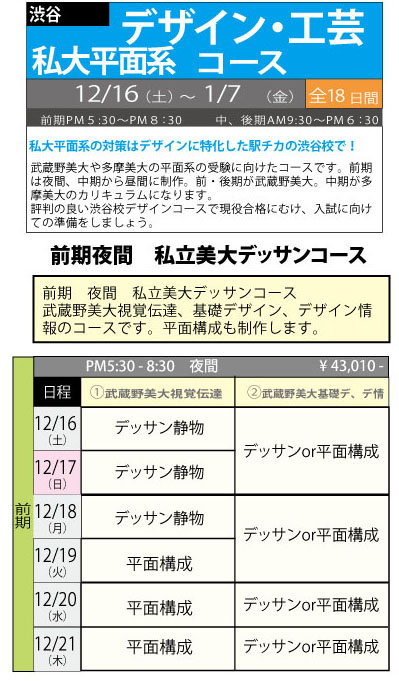

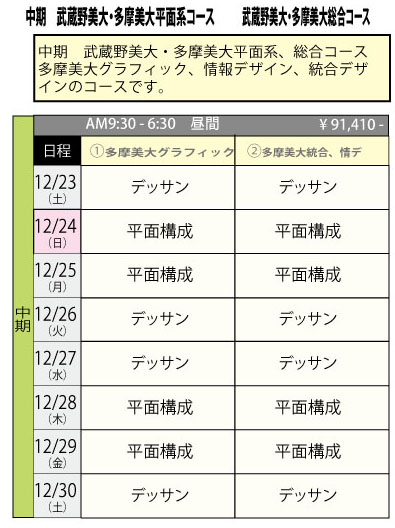

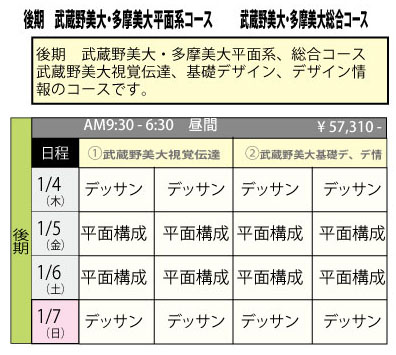

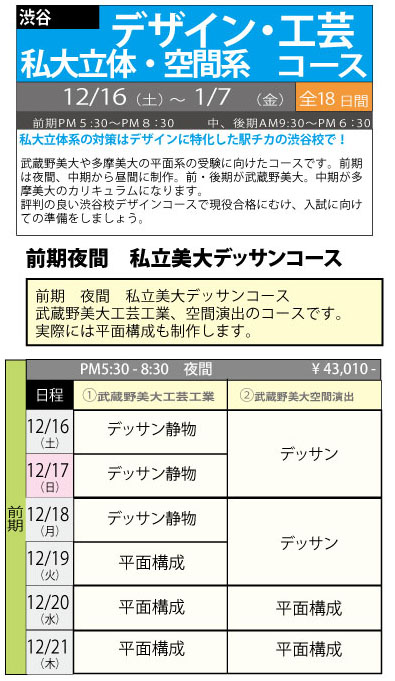

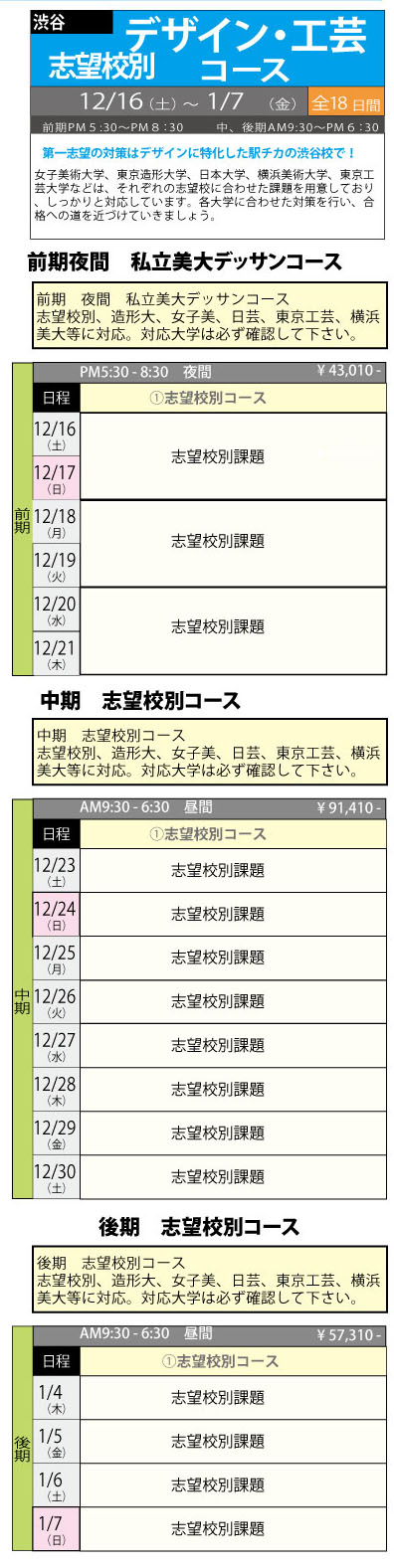

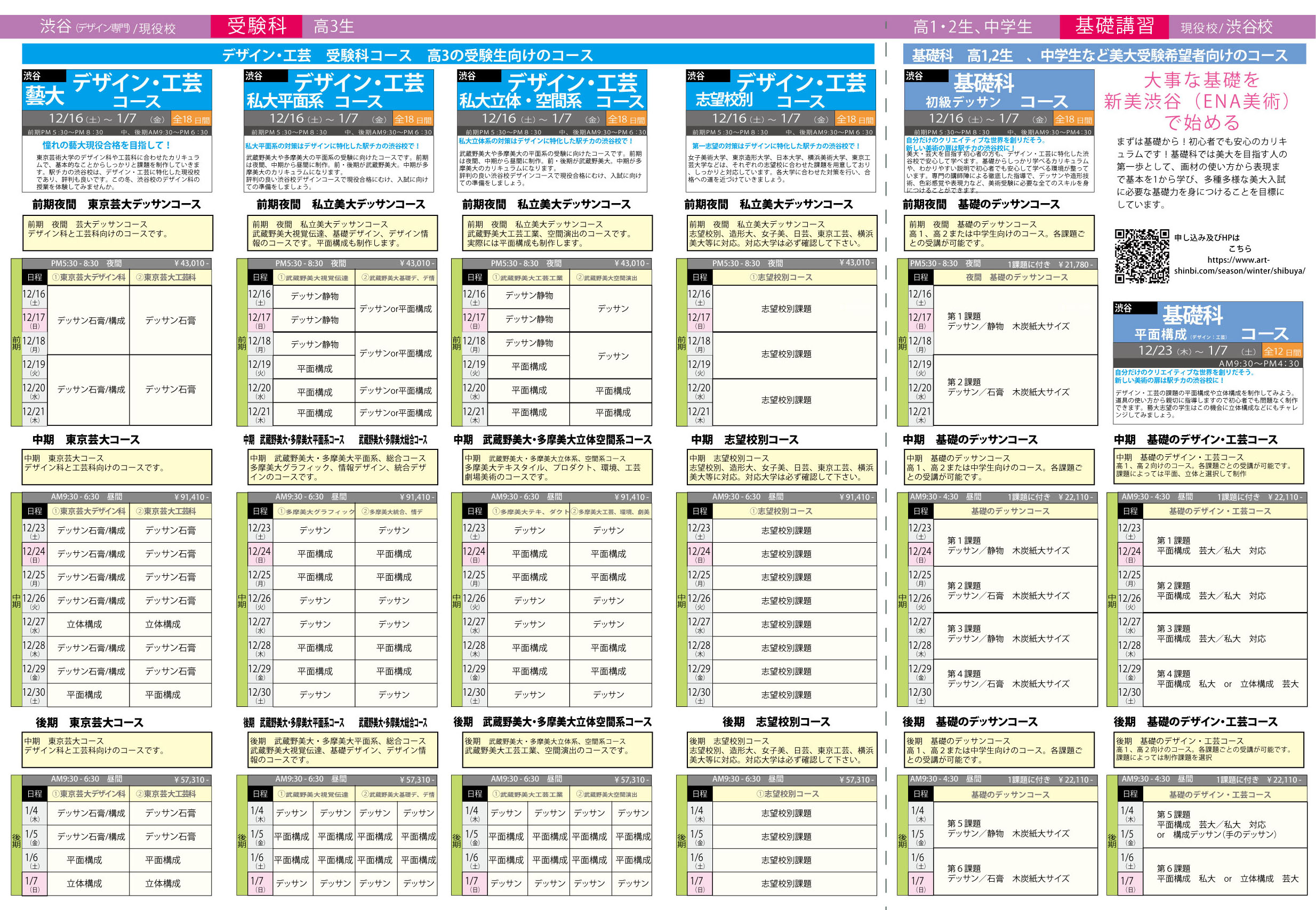

まずは全体のスケジュール表です。

この後、

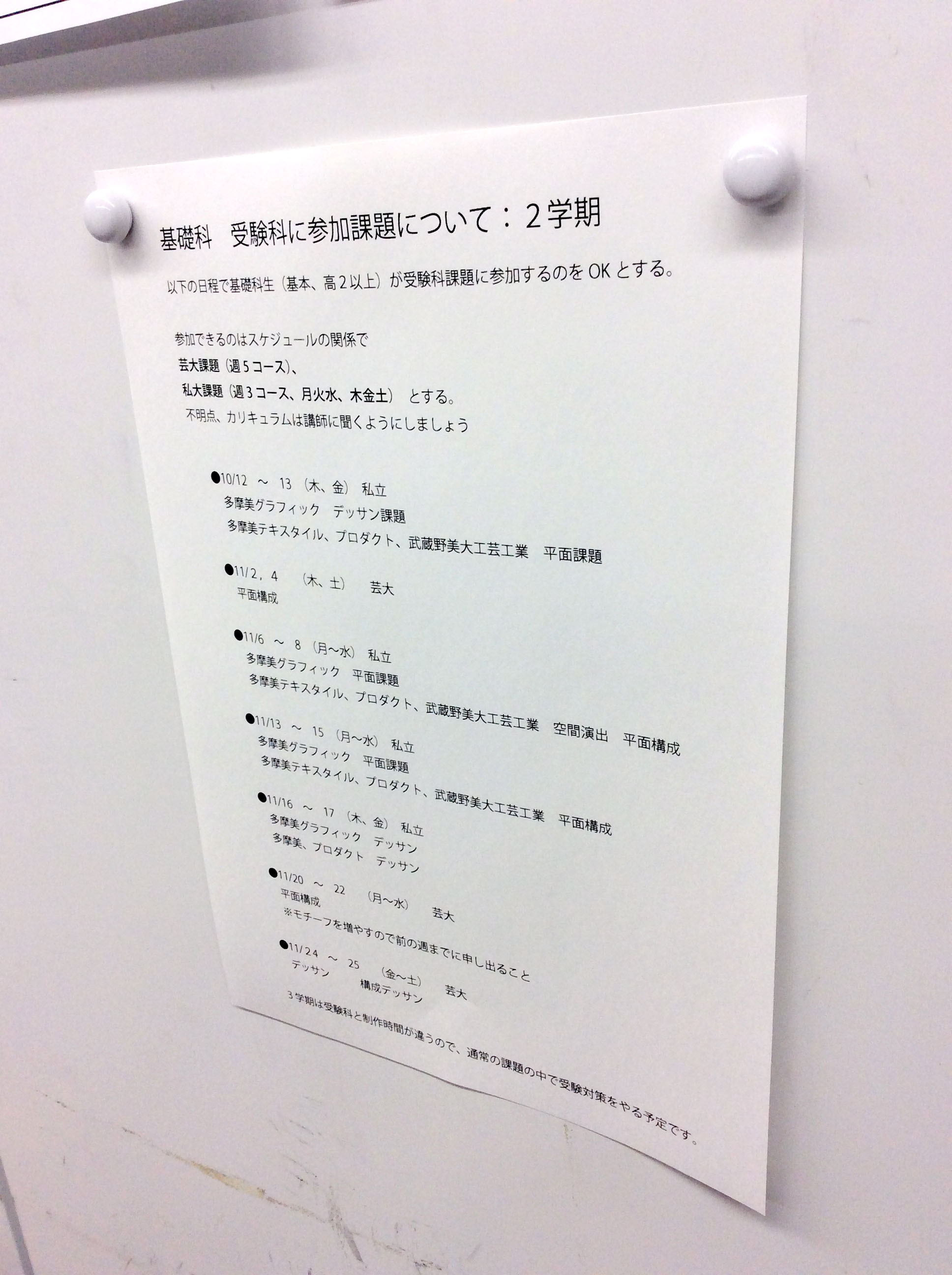

・基礎科(高1、高2生向けのコース)

・受験科(芸大、私大平面形、私大立体系、その他志望校別)

に分けて受講のアドバイスをするようにします。

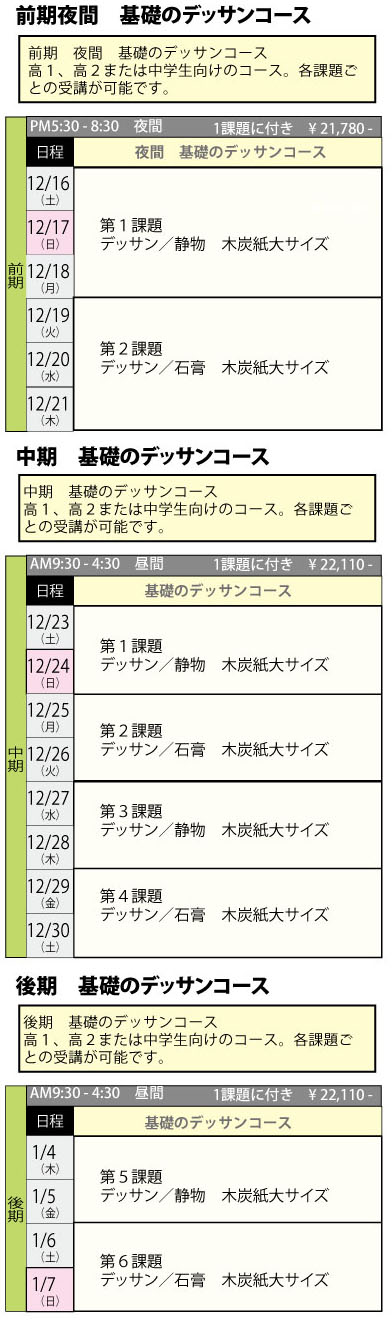

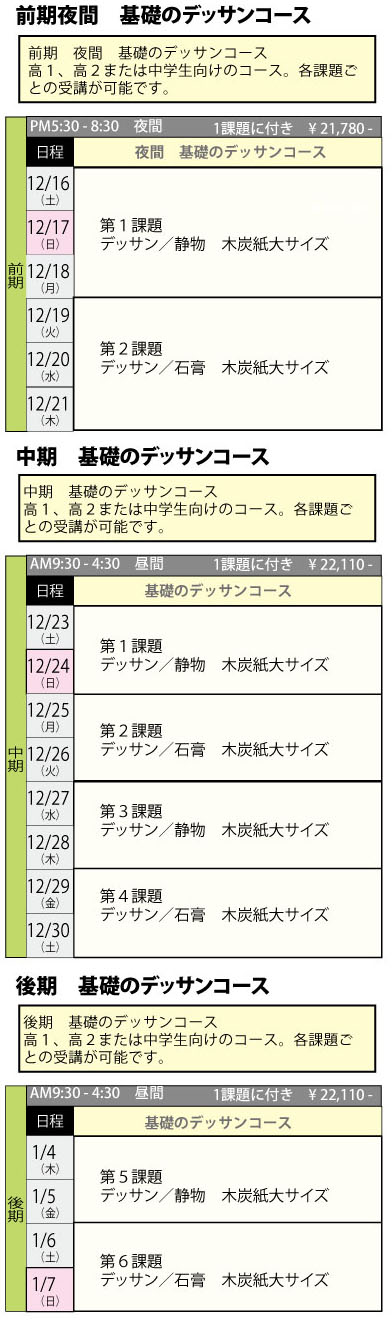

まずは基礎科の受講の方法です。

基礎科は1課題ずつの選択での受講になっていますので自分の都合に合わせて受講してください。

初心者は課題を続けて取ったほうが習熟も早いと思います。

デッサンコースは

前期(12/16~12/21日)は高校の授業もあるので夜間PM5:30~20:30の制作。3日制作でデッサンのみの日程となっています。

中期は(12/23~12/30)、後期は1/4~1/7でAM9:30~PM4:30の時間なのでたっぷり制作したい人向けの講習になっています。

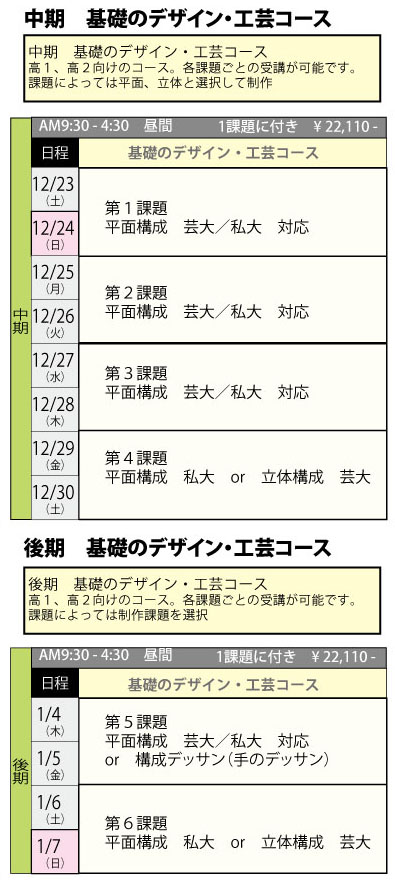

デザイン課題は

中期は(12/23~12/30)、後期は1/4~1/7でAM9:30~PM4:30の時間で初めて絵の具の課題に接する人にも良いコースです。

渋谷校の基礎科のコースは全くの初心者でも安心して受講できるコースになっています。

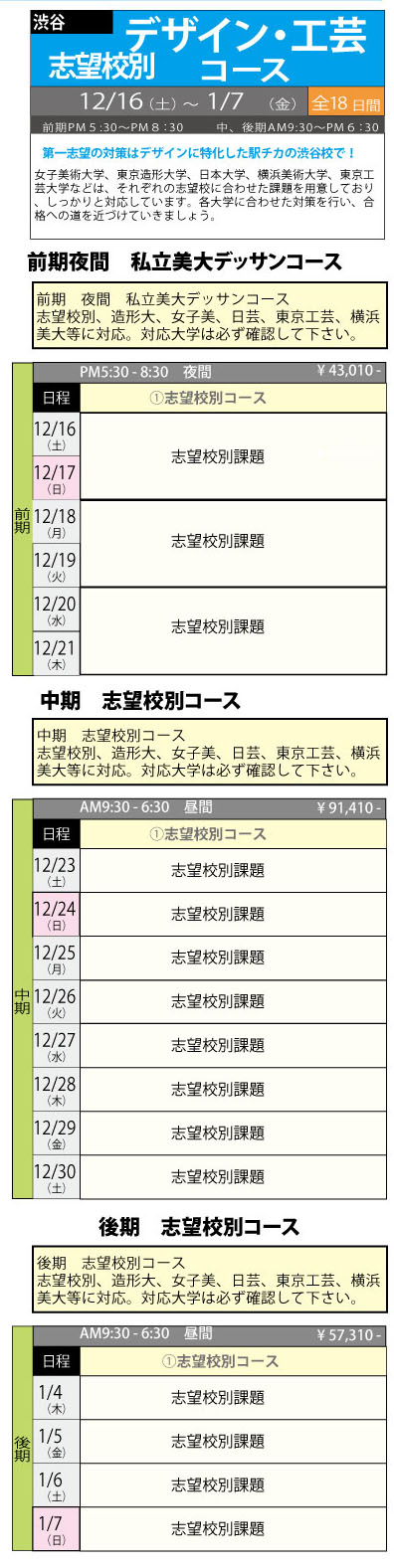

受験科は

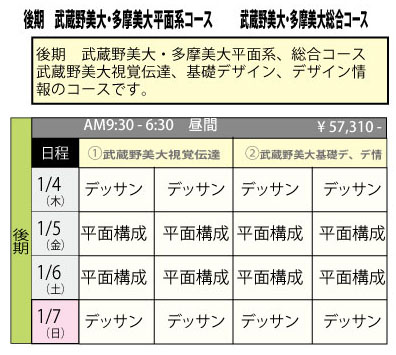

前期(12/16~12/21日)は夜間PM5:30~20:30の制作。

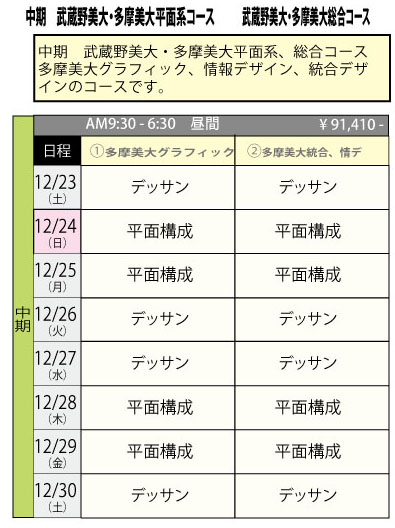

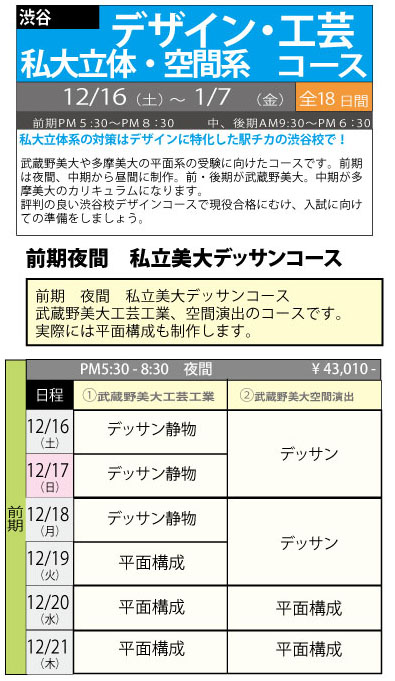

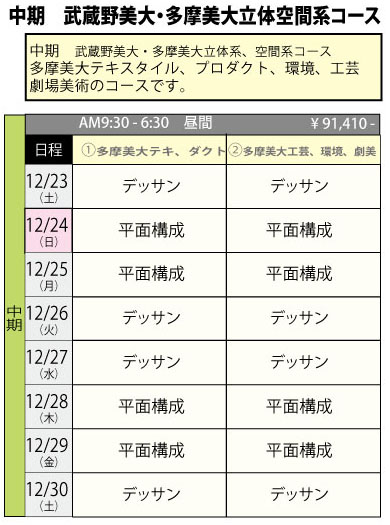

中期は(12/23~12/30)、後期は1/4~1/7で制作時間はAM9:30~PM6:30となっています。

まずは芸大

私大と併願する人は、私大のコースと日程を調整して受験しましょう。

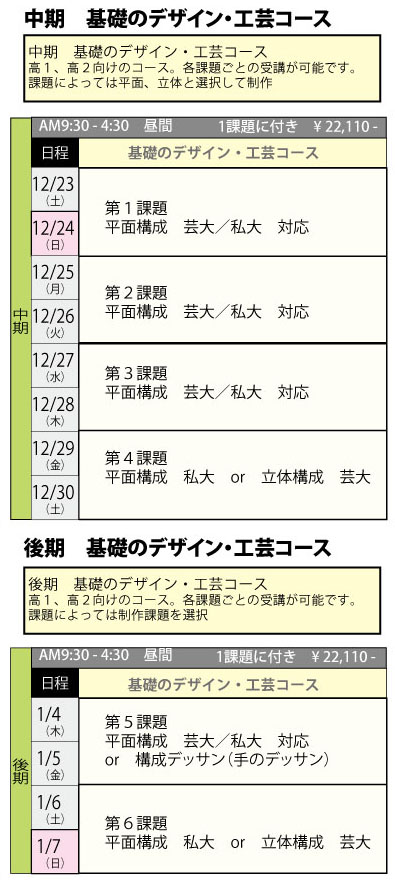

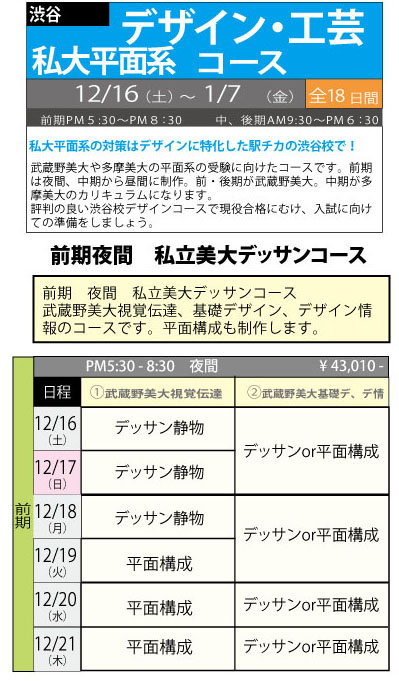

私大の平面系志望は

前期夜間デッサンコースで

武蔵野美大視覚伝達と基礎デザイン、情報デザインに対応。デッサンコースと言う名称ですが、平面構成の課題も制作予定です。多摩美の課題は中期に受講しましょう。

多摩美大グラフィックの課題は中期武蔵野美大・多摩美大平面系コースを受講。

多摩美情報デザイン、統合デザイン志望者は中期武蔵野美大・多摩美大総合コースを受講してください。

後期は武蔵野美大課題になりますので視覚伝達志望者は後期中期武蔵野美大・多摩美大平面系コースを受講しましょう。デザイン情報、基礎デザイン志望者は後期武蔵野美大・多摩美大総合コースを受講してください。

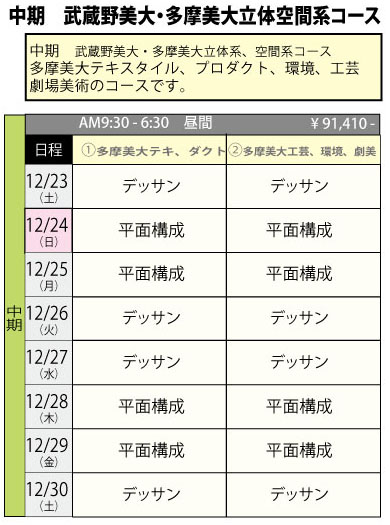

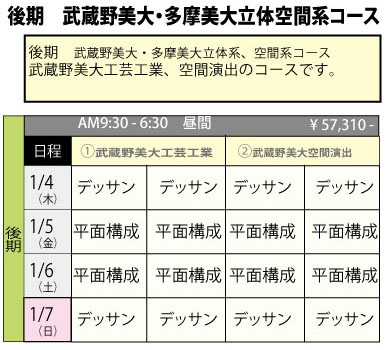

私大の立体系、空間系は

前期夜間デッサンコースで

武蔵野美大工芸工業と空間選出デザインに対応。デッサンコースと言う名称ですが、平面構成の課題も制作予定です。多摩美の課題は中期に受講しましょう。

多摩美大テキスタイル、プロダクト、環境、工芸、劇場美術の課題は中期武蔵野美大・多摩美大立体空間系コースを受講しましょう。

後期は武蔵野美大課題になりますので工芸工業、空間演出志望者は後期武蔵野美大・多摩美大立体空間系コースを受講しましょう。

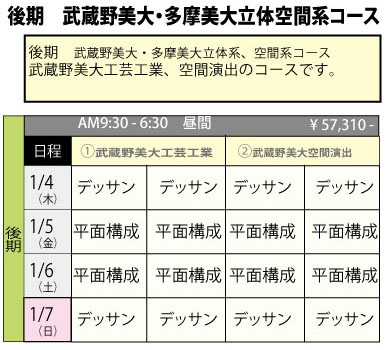

その他の志望、東京造形大や女子美大、東京工芸、横浜美術大学などの志望者は

前期夜間デッサンコース、中期武志望校別コース、後期志望校別コースを受講しましょう。

とにかく申し込みのコース名等が親切になっていないので、申込みに迷った学生は調節渋谷校に連絡してください。

申込みはすでのこちらから始まっていますのでお早めに申し込みしましょう。